甲氧蟲酰肼對家蠶的急慢性毒性效應及生態風險評估

柳新菊,俞瑞鮮,吳聲敢,安雪花,呂露,王菲迪,趙洋,趙學平,*

1. 浙江省農業科學院農產品質量安全與營養研究所,杭州 310021 2. 農產品質量安全危害因子與風險防控國家重點實驗室,杭州 310021

甲氧蟲酰肼為第二代雙酰肼類昆蟲生長調節劑,由美國羅姆-哈斯(現科迪華)公司1990年發現,已被廣泛應用于水稻、小麥、棉花、果樹和蔬菜等農作物上鱗翅目害蟲(如水稻螟蟲、棉鈴蟲、甜菜夜蛾和甘藍夜蛾等)的防治[1-2]。該藥劑屬于蛻皮激素激動劑,它引起昆蟲幼蟲停止取食,加快蛻皮進程,使害蟲在成熟前因提早蛻皮而致死,主要通過胃毒作用致效,同時也具有一定的觸殺及殺卵活性[3]。甲氧蟲酰肼在使用初期被普遍認為對人畜毒性較低且對環境安全,在世界范圍內被迅速推廣。然而隨著甲氧蟲酰肼大量廣泛使用,越來越多的研究證明其具有殘效期長、且毒性較高、對地下水和水生生物具有極高的毒性風險,給該產品的推廣使用帶來了嚴重不利影響[4-5]。目前,已有不少國家正在加強對甲氧蟲酰肼的監控,對其殘留限量采取更嚴格的標準,且提出限制使用計劃[6]。

家蠶(Bombyxmori)是我國特有的一種經濟昆蟲,在農業生態系統中占有重要地位,且在人們長期馴養過程中,由于人為提供適合其生長發育的環境條件,使其在經濟性狀得到充分表現的同時,抗逆性明顯減弱,極易受到外界各種因素如溫度、濕度以及農藥等影響[7]。在當前及今后相當長的一段時期內,化學防治仍是害蟲綜合治理中不可缺少的重要防治手段[8]。在農業生態系統中,家蠶是對化學農藥十分敏感的非靶標昆蟲,且家蠶與許多農林害蟲及多種桑樹害蟲同屬鱗翅目昆蟲,當蠶區大量使用農藥防治桑樹害蟲或在桑園附近農田防治農作物害蟲時,因桑葉受到污染而導致家蠶中毒的事故經常發生[9]。

盡管已有研究表明甲氧蟲酰肼對家蠶具有極高的急性毒性效應,但慢性毒性研究更接近于客觀現實情況,目前有關甲氧蟲酰肼對家蠶的慢性毒性研究尚未見報道[10]。隨著科學的發展,國內外不少學者認識到農藥的毒性和風險性是2個既有聯系又有區別的概念,風險性是毒性和暴露的函數[11]。一種農藥的毒性即使非常高,但如果在田間的實際暴露量極低,也可能只是具有低風險性[12]。因此,評估農藥的生態風險性,除了測定農藥對非靶標生物的毒性效應以外,還應考慮其在田間的實際暴露情況。此外,考慮到不同農藥廠家生產的甲氧蟲酰肼制劑可能對家蠶具有不同的毒性效應,影響其生態風險評價結果,本研究采用甲氧蟲酰肼原藥評價其對家蠶的毒性效應,且結合田間推薦劑量進行初級風險評估,旨在為甲氧蟲酰肼的安全合理使用奠定理論基礎,同時也為我國蠶桑業的可持續發展提供科學依據。

1 材料與方法(Materials and methods)

1.1 試驗材料

1.1.1 供試生物

試驗用家蠶品系為皓月×菁松,由浙江省蠶種質量檢驗檢疫站提供。用常規方法催青和飼養,以二齡起蠶為供試生物。試驗溫度為24~27 ℃,相對濕度為70%~85%。試驗用桑葉采自浙江省農業科學院蠶桑研究所桑園基地。

1.1.2 試驗藥劑與主要試劑

供試藥劑:97.6%甲氧蟲酰肼原藥(科迪華農業科技有限責任公司)。主要試劑:丙酮(分析純,永華化學科技(江蘇)有限公司);吐溫-80(分析純,天津市大茂化學試劑廠);去離子水(杭州潔露純凈水廠)。在室內將甲氧蟲酰肼原藥、10%吐溫-80(m∶V)和丙酮(加足100%)加工成甲氧蟲酰肼高濃度母液,然后用去離子水對母液稀釋后對家蠶進行毒性測定。

1.1.3 主要儀器和設備

Potter噴霧塔(英國BURKARD公司);通風式昆蟲毒性試驗培養裝置(直徑20 cm,高15 cm);N86KT.18隔膜真空泵(德國KNF公司);玻璃培養皿(直徑為15 cm),AR224CN電子天平(感量0.0001 g,奧豪斯儀器(常州)有限公司);MLR-351H植物培養箱(日本三洋電機株式會社);DSR-THEXT-RA溫濕度記錄儀(佐格微系統有限公司)。

1.2 試驗方法

1.2.1 桑葉的處理

參照我國國家標準化學農藥環境安全評價中家蠶慢性毒性試驗準則(NY/T 3087—2017)[13]中推薦的定量噴霧法處理桑葉。采摘桑樹頂端新鮮有光澤的桑葉,每片葉質量2.0~3.0 g。以初始噴霧體積2 mL、噴霧壓力48.3 kPa(7 psi)、沉降時間20 s作為標準參數,用Pottar噴霧塔將不同濃度的藥液噴于桑葉的背面,晾干后供蠶食用。噴藥前后分別稱取桑葉的質量,以測定每片桑葉上噴施的藥劑的準確量。試驗時在培養裝置底部鋪2~4 mm的瓊脂層保濕。每個裝置為一個重復,對照組和處理組均設3個重復,每個重復處理20頭二齡起蠶。

1.2.2 急性毒性試驗

按照1.2.1節的方法處理桑葉,進行急性毒性試驗。通過預備試驗確定家蠶全部致死和全部存活的濃度范圍,正式試驗在此濃度范圍內以一定的等比級差設置處理濃度,同時設置空白對照組和溶劑對照組。以飼喂去離子水處理桑葉的二齡起蠶為空白對照;以飼喂最高濃度組中所含丙酮和吐溫-80的量處理桑葉的二齡起蠶為溶劑對照。將處理后的桑葉背面朝上放置于直徑為15 cm的培養皿內,每皿2片葉。選擇健康、大小一致的二齡起蠶,隨機放入桑葉上。整個試驗期間飼喂染毒桑葉,96 h后改喂無毒新鮮桑葉,觀察并記錄添毒后蠶的中毒死亡情況。幼蟲死亡的判斷標準是用鑷子輕觸蠶體無反應或輕吹蠶體無反應。

因甲氧蟲酰肼為昆蟲生長調節劑,需要延長觀察時間至各處理組24 h內平均死亡率增加<10%為止,即延長觀察時間至168 h,故判定急性毒性等級以168 h為毒性終點。試驗結束后,用DPS v18.1版數據處理軟件進行分析和計算,計算死亡率、藥劑對家蠶二齡幼蟲在不同時間的半致死濃度值(LC50)及95%置信限。

1.2.3 慢性毒性試驗

根據預試驗結果,配制6.17×10-3、1.85×10-2、5.56×10-2、1.67×10-1和5.00×10-1mg·L-1系列濃度的藥液,按照1.2.1節的方法處理桑葉,進行慢性毒性試驗。以藥劑與桑葉的質量比計算其實際暴露藥劑濃度分別為1.00×10-3、3.05×10-3、1.04×10-2、2.74×10-2和7.98×10-2mg·kg-1(以單位桑葉質量計)。同時設置空白對照組和溶劑對照組。將處理后的桑葉葉柄插入灌滿10%瓊脂培養基的1.5 mL離心管中,背面朝上放置于通風式昆蟲毒性試驗培養裝置內。待供試家蠶取食染毒桑葉48 h后,轉移至干凈培養裝置中并飼喂無毒桑葉至熟蠶期。熟蠶上蔟結繭、化蛹。幼蟲飼養期間觀察并記錄眠蠶體質量。上蔟后第8天采繭,稱全繭量、繭層量,計算繭層率、結繭率、化蛹率和死籠率等生物學指標和經濟性狀指標。用SPSS 18.1統計分析軟件對各個生物學指標和經濟性狀指標進行差異顯著性分析。

1.3 風險評估

1.3.1 初級暴露分析計算方法

根據農藥的使用方法和家蠶的暴露途徑,選擇飄移場景對其進行風險評估。根據我國農業行業標準《農藥登記 環境風險評估指南 第5部分: 家蠶》(NY/T 2882.5—2016)[14],按式(1)和式(2)分別計算多次施藥后最外圍桑樹上的預測暴露濃度(PECma-fr)和次外圍桑樹上的預測暴露濃度(PECma-sr)。

PECma-fr=AR×RUD95×DFPHI×MAF×PDFfr

(1)

PECma-sr=AR×RUD95×DFPHI×MAF×PDFsr

(2)

式中:PECma-fr表示多次施藥后最外圍一行桑樹上的預測暴露濃度(mg·kg-1);PECma-sr表示多次施藥后次外圍一行桑樹上的預測暴露濃度(mg·kg-1);AR表示單位面積農藥最高使用劑量(kg·hm-2);RUD95表示類似桑樹的作物第95百分位的單位殘留量(mg·kg-1)/(kg·hm-2);PDFfr表示最外圍一行桑樹上的漂移因子;PDFsr表示次外圍一行桑樹上的漂移因子。DFPHI表示桑葉上農藥的降解系數,可根據公式DFPHI=e-ln2×PHI/DT50計算,式中DT50表示農藥在桑葉上的降解半衰期(d),采用默認值10 d;PHI表示農藥最后一次使用距離桑葉采收的間隔期(d),采用默認值1 d。MAF為多次施藥因子,可根據MAF=(1-e-n×i×ln2/DT50)/(1-e-i×ln2/DT50)計算,式中n表示施藥次數,i表示施藥間隔期(d)。

1.3.2 效應分析

1.3.2.1 初級效應分析

采用急性試驗得出的毒性終點(EnP)和相應的不確定性因子(UF),按照式(3)計算預測無效應濃度(PNEC)。

PNEC=EnP÷UF

(3)

式中:PNEC表示預測無效應濃度(mg·kg-1);EnP表示試驗得出的毒性終點(mg·kg-1);UF表示相應的不確定性因子。

1.3.2.2 高級效應分析

采用慢性試驗得出的毒性終點(NOEC)和對應的不確定性因子(UF),按照式(4)計算預測無效應濃度(PNEC)。

PNEC=NOEC÷UF

(4)

式中:PNEC表示預測無效應濃度(mg·kg-1);NOEC表示慢性試驗得出的毒性終點(mg·kg-1);UF表示相應的不確定性因子。

1.3.3 風險表征

采用風險商值(RQ)進行風險表征,按照式(5)計算

RQ=PEC÷PNEC

(5)

式中:PEC表示預測暴露濃度(mg·kg-1);PNEC表示預測無效應濃度(mg·kg-1)。當RQ≤1,風險可接受;當RQ>1,則風險不可接受。

2 結果與分析(Results and analysis)

本研究測試的甲氧蟲酰肼對家蠶毒性評價中,溶劑對照組與空白對照組的所有毒性指標相比均沒有顯著差異,因此,所有指標的評價均以空白對照組為基準。

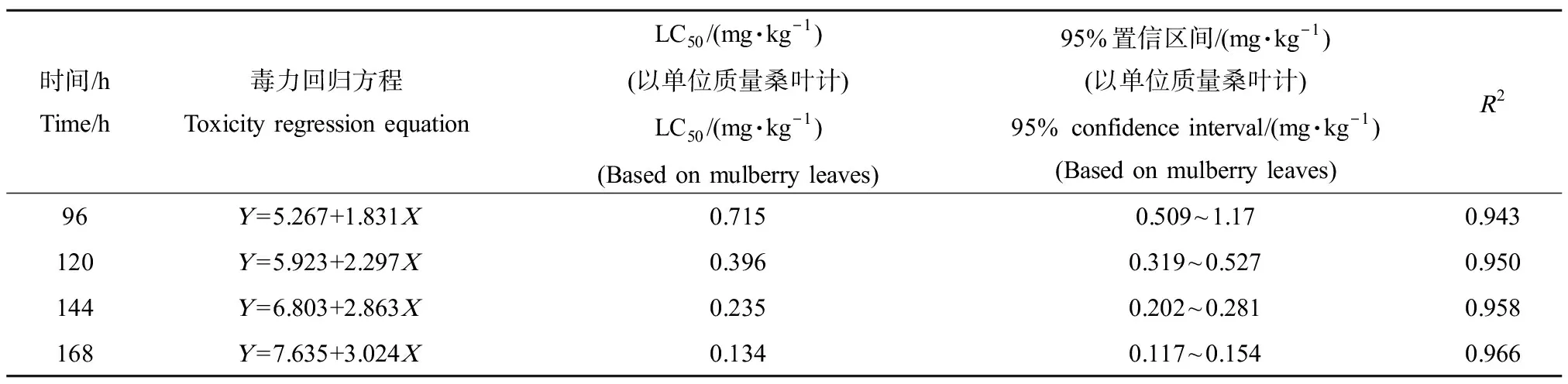

2.1 甲氧蟲酰肼對家蠶的急性毒性效應

在測試的甲氧蟲酰肼暴露濃度下,二齡起蠶在處理24~48 h后,家蠶無死亡現象;72 h調查時,家蠶開始出現死亡;96~168 h調查時,表現出較明顯的致毒效應。試驗過程中觀察到家蠶幼蟲表現出的中毒癥狀為:食桑少,存活個體比對照組小,高濃度處理組提前出現眠蠶和蛻皮特征,部分個體頭殼開裂且不能蛻皮,體色漸黑,側倒死亡且死亡過程較長。結果表明,甲氧蟲酰肼對家蠶的急性毒性表現較為緩慢。根據甲氧蟲酰肼在不同測試時期對家蠶LC50值,在120~168 h的暴露時期,隨著暴露時間的延長,毒性均顯著增強(表1)。

2.2 甲氧蟲酰肼對家蠶的慢性毒性

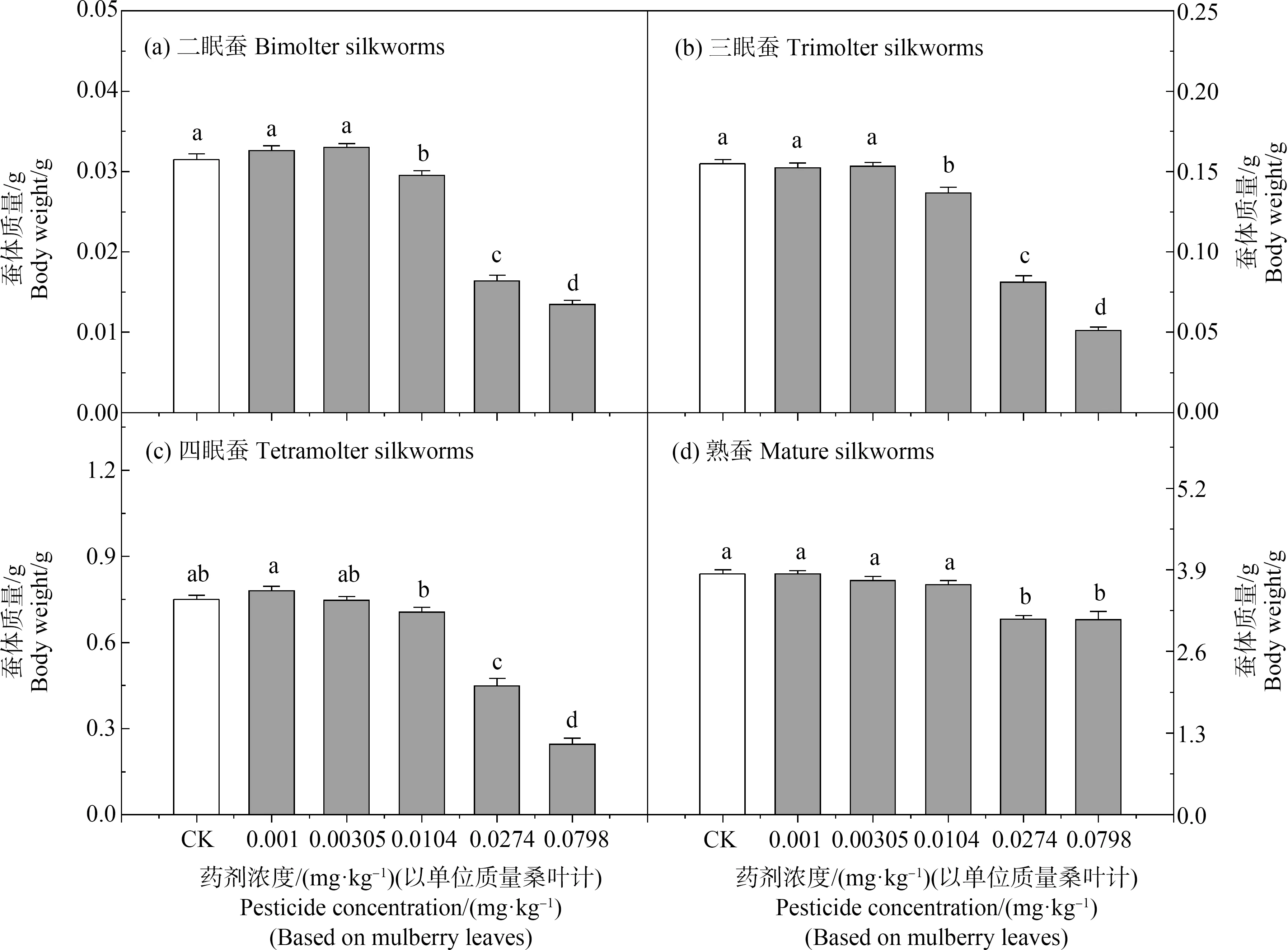

2.2.1 對眠蠶及熟蠶體質量的影響

眠蠶體質量是家蠶幼蟲生長發育較為敏感的指標之一,微量的殺蟲劑就有可能造成眠蠶體質量的變化。與對照組相比,當藥劑濃度≥1.04×10-2mg·kg-1時,處理組二眠和三眠蠶體質量均有顯著性差異,且均顯著低于對照(P<0.05) (圖1(a)和1(b));對于四眠和熟蠶體質量,當藥劑濃度≤1.04×10-2mg·kg-1時,處理組四眠和熟蠶體質量與對照組相比差異不顯著;當藥劑濃度≥2.74×10-2mg·kg-1時,處理組四眠和熟蠶體質量均顯著低于對照組(P<0.05) (圖1(c)和1(d))。此外,本研究結果還表明隨著甲氧蟲酰肼濃度的增加,各齡眠蠶及熟蠶體質量呈現明顯下降的趨勢。

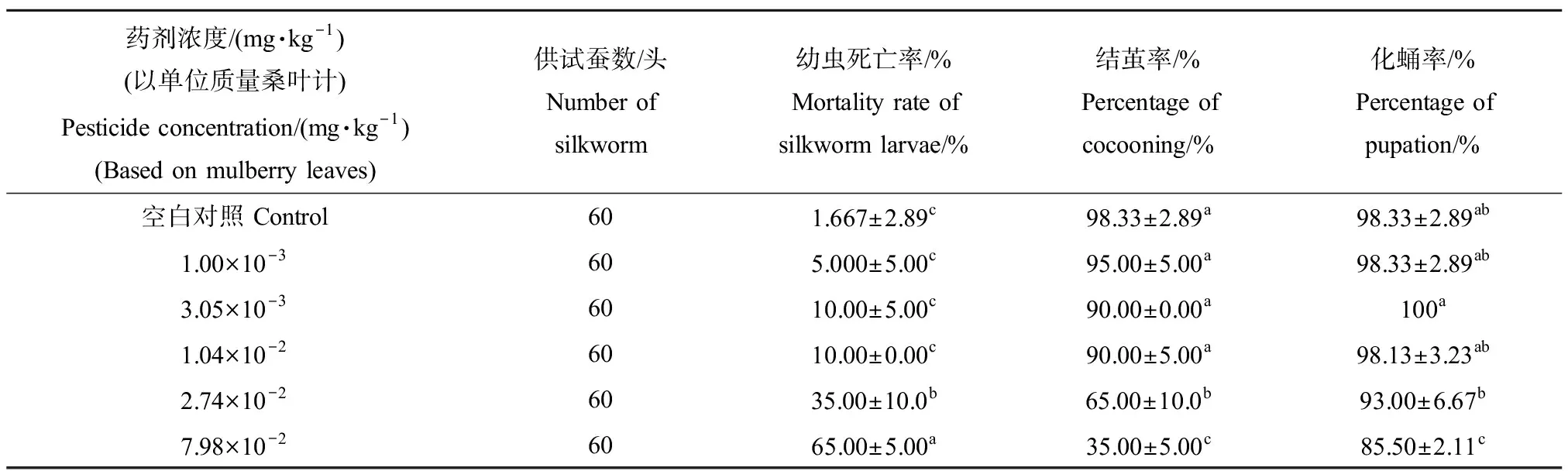

2.2.2 對家蠶幼蟲生長發育、結繭率和化蛹率的影響

當藥劑濃度≥2.74×10-2mg·kg-1時,處理組家蠶幼蟲的死亡率顯著高于對照組(P<0.05),結繭率和化蛹率均顯著低于對照組(P<0.05),且藥劑處理濃度

表1 甲氧蟲酰肼對二齡家蠶的急性毒性Table 1 Acute toxicity of methoxyfenozide to 2nd instar larvae of silkworm

越高,對家蠶的生長發育和結繭率影響越大。當藥劑濃度≤1.04×10-2mg·kg-1時,處理組對家蠶幼蟲的死亡率、結繭率和化蛹率與對照組相比均無顯著性差異(P<0.05) (表2)。

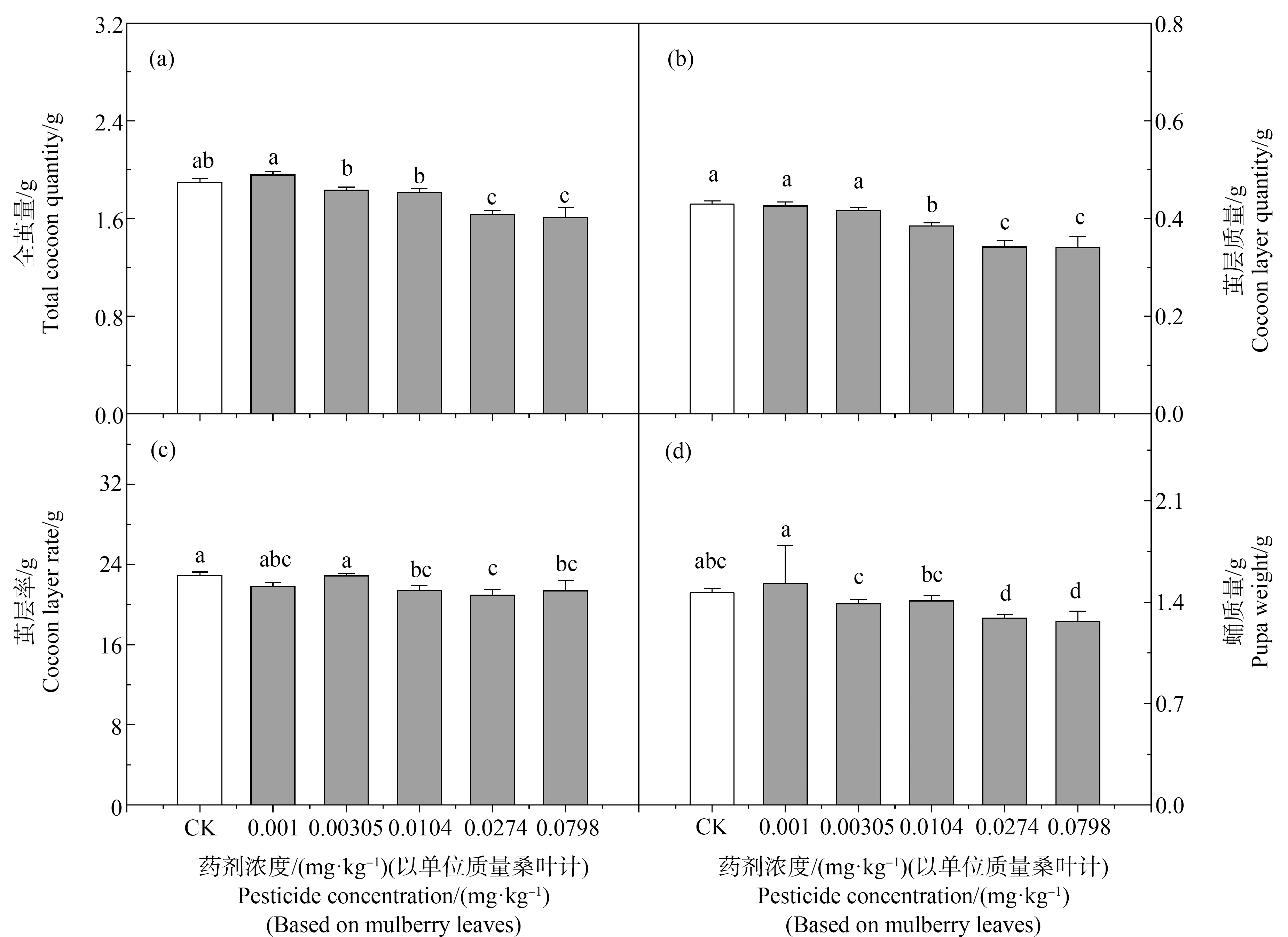

2.2.3 對家蠶主要經濟性狀指標的影響

當藥劑濃度≥2.74×10-2mg·kg-1時,處理組全繭量和蛹質量均顯著低于對照組(P<0.05) (圖2(a)和2(d));當藥劑濃度≤1.04×10-2mg·kg-1時,處理組全繭量和蛹質量與對照組相比無顯著性差異(圖2(a)和2(d));當藥劑濃度≥1.04×10-2mg·kg-1時,處理組繭層量和繭層率均顯著低于對照組(P<0.05),其余處理組與對照組相比均無顯著差異(圖2(b)和2(c))。

圖1 甲氧蟲酰肼對家蠶眠蠶體質量的影響注:圖中數據經Duncan新復極差法檢驗,同組數據后不同字母表示在0.05水平具有顯著差異;圖中的藥劑濃度是以藥劑與桑葉的質量比計算得其實際的暴露濃度;下同。Fig. 1 Effect of methoxyfenozide on the body weight of moulting silkwormNote: The data in the figures are tested by Duncan’s new multiple range method; different letters after the same group of data indicate that there are significant differences at the level of 0.05; the pesticide concentration in the figures is the actual exposure concentration calculated according to the mass ratio of pesticide to mulberry leaf; the following figure is the same.

表2 甲氧蟲酰肼對家蠶生長發育、結繭率及化蛹率的影響Table 2 Efffect of methoxyfenozide on the growth, percentage of cocooning and pupation of silkworm

2.3 甲氧蟲酰肼對家蠶的初級風險評估

2.3.1 家蠶初級暴露分析

甲氧蟲酰肼(24%懸浮劑)在我國登記的田間最大施藥劑量為0.108 kg·hm-2,施用次數最多為2次,施藥間隔為7 d。根據1.3.1,對甲氧蟲酰肼進行2次施藥的初級暴露分析。甲氧蟲酰肼在桑葉上的降解半衰期(DT50)采用默認值10 d,甲氧蟲酰肼最后一次使用距離桑葉采收的間隔期(PHI)采用默認值1 d,根據1.3.1中公式計算得到甲氧蟲酰肼在桑葉上的降解系數(DFPHI)為0.933。單位面積農藥施用量(AR)取0.108 kg·hm-2,甲氧蟲酰肼在桑樹上第95百分位的單位殘留量(RUD95)采用默認值950 (mg·kg-1)/(kg·hm-2),根據1.3.1中公式計算得到2次施藥的施藥因子(MAF)為1.616,最外圍一行桑樹上的飄移因子(PDFfr)采用默認值9.8%,次外圍一行桑樹上的飄移因子(PDFsr)采用默認值0.6%,根據1.3.1式(1)和式(2),計算得到最外圍桑樹上的預測暴露濃度(PECma-fr)和次外圍桑樹上的預測暴露濃度(PECma-sr)分別為15.2 mg·kg-1和0.928 mg·kg-1。

2.3.2 家蠶初級效應分析

由于甲氧蟲酰肼作用緩慢,以168 h-LC50為急性毒性終點(EnP),根據2.1的結果(表1)可知,EnP為0.134 mg·kg-1,不確定性因子(UF)取70,根據1.3.1式(3)計算得到預測無效應濃度(PNEC)為1.91×10-3mg·kg-1。

圖2 甲氧蟲酰肼對家蠶主要經濟性狀指標的影響注:圖中數據經Duncan新復極差法檢驗,同組數據后不同字母表示在0.05水平具有顯著差異;圖中的藥劑濃度是以藥劑與桑葉的質量比計算得其實際的暴露濃度。Fig. 2 Effect of methoxyfenozide on main economic characteristics of silkwormNote: The data in the figures are tested by Duncan’s new multiple range method; different letters after the same group of data indicate that there are significant differences at the level of 0.05; the pesticide concentration in the figures is the actual exposure concentration calculated according to the mass ratio of pesticide to mulberry leaf.

2.3.3 家蠶高級效應分析

根據2.2的家蠶慢性毒性試驗得出最大無作用濃度(NOEC)為3.05×10-3mg·kg-1(以甲氧蟲酰肼對家蠶繭層量無影響的NOEC),UF取7,根據1.3.1式(4)計算得到PNEC為4.36×10-4mg·kg-1。

2.3.4 家蠶初級和高級風險表征

PECma-fr和PECma-sr分別為15.2 mg·kg-1和0.928 mg·kg-1,根據1.3.3式(5),PNEC為1.91×10-3mg·kg-1,計算得到初級風險RQ(最外圍)為7 937,次外圍RQ為486。PNEC為4.36×10-4mg·kg-1,計算得到高級風險RQ(最外圍)為34 771,次外圍RQ為2 128。根據初級風險和高級風險評估結果,在飄移場景下,甲氧蟲酰肼在目前登記的田間最高施用劑量下無論是以最外圍桑樹的桑葉飼喂家蠶還是以次外圍桑樹的桑葉飼喂家蠶,對家蠶的風險均不可接受(RQ>1)。

3 討論(Discussion)

甲氧蟲酰肼屬于昆蟲生長調節劑,在農田中其施用方法主要是噴霧法[1]。根據我國農業行業標準《農藥登記 環境風險評估指南 第5部分: 家蠶》(NY/T 2882.5—2016)[14],農藥對家蠶慢性毒性染毒主要采用的是浸葉法和定量噴霧法。為了使研究結果更接近實際田間情況,本研究采用定量噴霧法測定甲氧蟲酰肼對家蠶二齡幼蟲的急性毒性和慢性毒性效應。已有學者研究發現采用食下毒葉法測定的24%甲氧蟲酰肼懸浮劑對家蠶二齡幼蟲96 h-LC50值為0.600 (0.530~0.680) mg·L-1,根據我國農業行業標準《化學農藥 家蠶慢性毒性試驗準則》(NY/T 3087—2017)中提到的濃度單位修正系數[13],可以轉換為0.280 (0.240~0.310) mg·kg-1,這顯著低于本研究中報道的甲氧蟲酰肼對家蠶二齡幼蟲的96 h-LC50值0.715 (0.509~1.17) mg·kg-1,其原因可能在于本研究采用的是甲氧蟲酰肼原藥,而以往的研究采用的是甲氧蟲酰肼制劑。根據我國國家標準《化學農藥環境安全評價試驗準則 第11部分: 家蠶急性毒性試驗》(GB/T 31270.11—2014)中的農藥對家蠶毒性分級標準[15]和上述農業行業標準中提到的濃度單位修正系數,本研究測定的甲氧蟲酰肼對家蠶96 h至168 h-LC50值處于高毒-劇毒級別。

家蠶接觸微量慢性毒性較大的農藥后,雖然死亡率很低或者無死亡,但蠶體正常的生長發育和生理代謝受到干擾,造成眠蠶體質量下降、眠起不齊或發育歷期延長等,同樣會給養蠶業造成較大的經濟損失。因此,預防農藥污染引起的家蠶慢性毒性效應也非常重要[16-17]。本研究進行的甲氧蟲酰肼對家蠶的慢性毒性研究表明,甲氧蟲酰肼在極低的濃度時,對家蠶的生長發育和經濟學性狀指標均產生了不同程度的影響,且隨著桑葉上的甲氧蟲酰肼含量的增加,各齡眠蠶體質量、結繭率、全繭量、繭層量和繭層率呈現逐漸下降的趨勢,尤其是結繭率下降明顯。甲氧蟲酰肼處理濃度與家蠶的各項經濟學性狀指標均呈負相關。處理藥劑濃度越高,對家蠶的生長發育和主要經濟性狀的影響程度也越大,與對照組相比差異性也越顯著。因此,甲氧蟲酰肼對家蠶具有極強的慢性毒性效應。

農藥生態風險評估是在毒性效應測試的基礎上,關注農藥對整個生態系統直接或間接的影響,是將孤立的環境行為、環境生態和對非靶標生物的毒性資料等進行整合,科學判定農藥的生態風險,從而更科學、直觀地反映農藥在使用過程中對環境影響的實際情況,是評價農藥安全性的有效技術手段,具有重要的現實意義[18]。在農藥管理較為先進的國家和組織,生態風險評估是農藥登記管理的必需環節,以風險評估結果為主要依據做出登記決策[11,19]。因此,農藥生態風險評估不僅僅是管理者的技術工具,在農藥登記管理、風險監測等方面將發揮重要作用,同時,如將風險評估技術貫穿于新農藥的研發過程,及時發現新化合物對人和環境的潛在毒性風險,可以有效預防新藥劑研發風險。

考慮到甲氧蟲酰肼作用較慢,本研究進行的甲氧蟲酰肼對家蠶風險評估中初級效應分析時采用急性毒性最高的試驗結果(168 h-LC50)的急性毒性終點來進行毒性等級評定和風險評估,更能準確反映該殺蟲劑對家蠶的毒性效應和風險。在急性毒性和慢性毒性研究的基礎上,根據我國農業行業標準《農藥登記 環境風險評估指南 第5部分: 家蠶》(NY/T 2882.5—2016)[14]針對甲氧蟲酰肼噴霧使用后對家蠶的影響進行初級風險評估:在飄移場景中,甲氧蟲酰肼在目前登記的田間最高施用劑量下噴施,桑樹最外圍的初級風險RQ為7 937,桑樹次外圍的初級風險RQ為486。當初級風險RQ>1時;根據慢性試驗得出的毒性終點(NOEC)為3.05×10-3mg·kg-1(甲氧蟲酰肼對家蠶繭層量無影響的NOEC),進行了高級風險評估,結果表明桑樹最外圍的高級風險RQ為34 771,桑樹次外圍的高級風險RQ為2 128。說明無論是以最外圍桑樹的桑葉飼喂家蠶還是以次外圍桑樹的桑葉飼喂家蠶,對家蠶的風險遠遠不可接受(RQ>1)。鑒于甲氧蟲酰肼對家蠶具有很強的急性毒性、慢性毒性效應和不可接受的風險。因此,建議養蠶期間,蠶區及周圍農田禁止使用甲氧蟲酰肼防治害蟲。

本研究較為系統地評價了甲氧蟲酰肼對家蠶的毒性效應,為該藥劑在蠶區的科學使用提供了參考,這對養蠶業的安全生產和穩定發展具有重要指導作用。盡管已有報道部分農藥對家蠶中腸內腸道微生物和干擾免疫系統的研究[20],但迄今為止,以家蠶的一些生理生化和分子水平指標作為環境污染的生物標志物的研究仍然不夠深入。筆者建議,今后需要更加關注高風險農藥對家蠶的亞致死效應、毒性的生化和分子機制以及農藥聯合暴露的影響,以期為科學合理使用化學農藥,減少其對家蠶的毒副作用,實現蠶業生產的可持續發展奠定理論基礎。