中華絨螯蟹二齡早熟和晚熟品系選育第五代(G5)的生長性能和性腺發育評估

范陳偉,姜曉東,成永旭,3,吳旭干,3

(1.上海海洋大學,水產科學國家級實驗教學示范中心,上海 201306;2.上海海洋大學,農業農村部淡水種質資源重點實驗室,上海 201306;3.上海海洋大學,水產動物遺傳育種中心上海市協同創新中心,上海 201306)

中華絨螯蟹(Eriocheirsinensis)俗稱河蟹、大閘蟹,是我國重要的養殖經濟蟹類之一,因含有礦物質元素、脂肪酸、氨基酸、核苷酸和膽固醇等多類營養物質而深受喜愛,具有較高的經濟價值和食用價值[1,2]。上世紀80年代以來,河蟹人工育苗技術不斷突破,其產業規模得以迅速擴大,經過二十多年的發展,河蟹養殖地區已遍布全國大多數省份[2]。至2020年,我國河蟹養殖總產量已近80萬t,成為中國水產養殖行業發展最迅速、最具特色的水產品產業之一[1,3-4]。但由于我國河蟹種業的保護措施比較薄弱,很多地方的養殖戶普遍用小規格河蟹親本進行繁育,加上無序引種和苗種盲目放流,導致近年來河蟹種質退化,表現為河蟹一齡性早熟率高、商品蟹規格小等缺點,嚴重制約了河蟹養殖產業健康發展[5-8]。

選擇育種是一種傳統有效的新品種培育方法,通過對群體的反復選擇淘汰、優中選優,培育出符合選育目標的優良個體[9,10]。中國在河蟹的良種培育工作上做出了一些成果,到目前為止,已經選育出多個新品種[11]。但是這些新品種僅從生長性能上進行選育,缺乏性腺發育以及營養品質的選育[12],而且隨著市場競爭的日益激烈及河蟹產業的飛速發展,現有品種遠不能滿足河蟹產業發展需求,因此傳統育種方式有待改進。

本課題組以長江水系野生和養殖河蟹作為基礎群體,通過群體選育的技術方法,并以河蟹生殖蛻殼時間及性腺發育速度作為主要選育指標,進行河蟹二齡早熟和二齡晚熟品系的選育研究,目前已選育至第五代[13]。早熟品系以長江水系多代池塘養殖的人工繁殖品系為親本,具有規格較大、成熟時間提前的特點;晚熟品系以長江水系野生品系為親本,具有扣蟹早熟率低、成蟹規格大、成熟時間延遲的特點[12]。

自二齡早熟和二齡晚熟品系的選育工作開展以來,已在養殖性能[12,14-15]、經濟效益[16]、免疫抗病性能[15,17]、形態特征[18]和營養品質[19-20]等方面對群體進行了選育評估。為評估兩選育品系目標性狀的最新選育進展,本研究從生長性能和性腺發育等方面對奇數年第五代在扣蟹和成蟹階段的養殖效果進行比較,用于進一步開展中華絨螯蟹的種質資源評價和良種培育研究,為新品種的進一步推廣提供數據支撐。

1 材料方法

1.1 扣蟹階段養殖實驗

1.1.1 大眼幼體來源

本實驗用二齡早熟(EM)、二齡晚熟(LM)和對照組(未選育普通養殖品系)大眼幼體均來自上海海洋大學如東河蟹遺傳育種中心。兩選育品系和對照組群體親本于2018年11月取自常州市金壇水產站河蟹養殖基地,選擇肢體健全、健康有活力的親本蟹用于繁育。EM、LM品系以及對照組雌雄親本的平均體質量見表1。將各組親本分別放入3口條件相似的實驗池塘(長×寬×水深為14 m×11 m×2 m)中,池內海水鹽度為18‰左右,池塘四周設置防逃板。親本進入池塘2 d后開始投喂冰鮮魚,日投喂量為體質量的2%~5%,具體投喂量根據前一天的殘餌和水溫情況來調整。

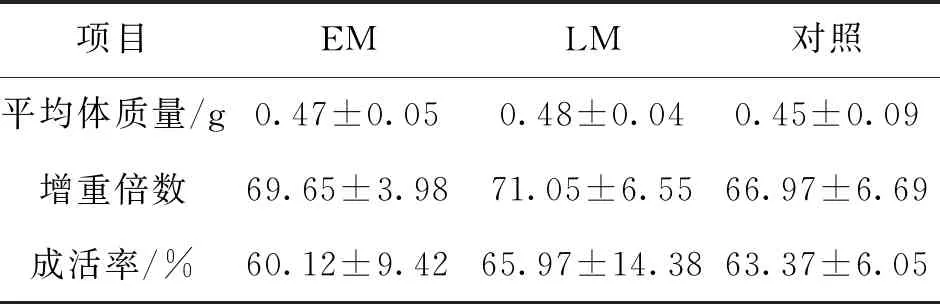

表1 中華絨螯蟹EM、LM品系第五代及對照組繁殖親本的數量和平均體質量

2019年1月中旬排干池水后,剔除每個池塘里的所有公蟹,同時檢查池內母蟹的抱卵情況,各組母蟹的抱卵率均高于90%。隨后在相似的室外條件下開展親本越冬、掛籠和幼體培育等工作。待2019年5月將淡化后所得的大眼幼體運送至上海海洋大學崇明豎新基地,用于進一步的扣蟹室外網箱養殖實驗。

1.1.2 扣蟹階段養殖管理

實驗設置12個面積相等的圍隔(長×寬=7.8 m×7.8 m)作為養殖池塘,來比較三群體在扣蟹階段的養殖性能差異。圍隔四周設有雙層防逃網,防逃網上緣設置25 cm高的PE塑料防逃圍板。為保持實驗組水質一致,圍隔之間水體相互連通。每個圍隔中間設1個6 m×4 m×0.7 m的水坑,水坑四周平臺上種植水稻以凈化水質。為了便于采樣和回捕扣蟹,在水坑中用毛竹架設1個2 m×2 m×1 m的網箱,網片孔徑為0.425 mm,網箱內外縫有30 cm高的防逃塑料板。每個網箱中放入約1 500只大眼幼體,每實驗群體設4個平行網箱,網箱內放置伊樂藻(Elodeanuttallii)供幼蟹隱蔽和蛻殼。各網箱日投喂破碎料量為1~5 g,根據氣候、水溫和攝食情況進行適當調整。

河蟹在大眼幼體以及扣蟹階段蛻殼頻率高、成活率不穩定。為避免各網箱之間成活率差距懸殊,影響最終生長性能的比較,6月中旬將每個網箱內實驗蟹的數量調整為400只(雌、雄各半),并將網箱內的伊樂藻替換為水花生(Alternantheraphiloxeroides),繼續進行扣蟹階段的養殖。每天17:00投喂配合飼料(浙江澳華飼料有限公司),隨著扣蟹的蛻殼和生長,飼料粒徑也隨之增長,粒徑分別為1.2 mm、1.6 mm和1.8 mm,每天的投飼量為蟹總體質量的1%~6%。網箱中設有小型食臺,每次投喂4 h后,觀察并記錄飼料殘留情況,據此調整次日的投飼量。定期清理水花生,使其密度適中,防止其瘋長造成缺氧和水質惡化而影響扣蟹攝食。每隔20天左右用聚維酮碘對養殖網箱消毒,根據水質進行定期換水,以保證水質符合扣蟹生長要求。

1.1.3 數據采集

調整密度前,將每個網箱里所有的實驗蟹撈出,統計每個網箱內蟹的數量,并稱重,據此計算大眼幼體至仔蟹階段的最終平均體質量、成活率以及增重倍數。

調整密度后,每月15日隨機從每個網箱里各采樣200只扣蟹,用干毛巾輕輕擦拭蟹體表水分后,采用電子天平精確稱量(精確到0.01 g),準確記錄每只扣蟹的性別和體質量,據此計算每個月的增重率(weight gain rate,WGR),計算公式如下:

WGR=100%×(Wt-Wt-1)/Wt-1

式中,Wt和Wt-1分別為第t月和t-1月各組扣蟹的平均體質量(g)。

網箱養殖實驗于11月20日結束。隨后撈出全部扣蟹,統計每個網箱內存活的扣蟹數量,分別計算雌、雄扣蟹和早熟蟹的平均體質量。對捕獲的所有正常扣蟹按體質量進行規格劃分,雌雄各分為5個等級:<1.50 g、1.50~2.99 g、3.00~4.49 g、4.50~5.99,≥6.00 g,分別統計三個品系扣蟹各規格等級所占的比例。

1.2 成蟹階段養殖實驗

1.2.1 實驗用蟹種來源

選用扣蟹養殖實驗結束后所收獲實驗蟹用于進一步的成蟹養殖實驗,養殖實驗于2020年2-11月在上海海洋大學崇明基地的9個池塘中(長×寬=12 m×8 m)進行,每群體設置3個平行池塘。扣蟹經30 mg/L聚維酮碘溶液浸泡消毒0.5 h后隨機放養于養殖池塘內,每個實驗池塘放扣蟹100只,雌雄各半,初始密度約為1個/m2。EM品系雌雄扣蟹初始體重分別為(7.88±0.11) g和(8.31±0.06) g,LM品系雌雄扣蟹初始體重分別為(7.71±0.08) g和(8.13±0.03) g,對照組雌雄扣蟹初始體重分別為(7.67±0.04) g和(8.10±0.12) g。

1.2.2 養殖管理

扣蟹放養前用漂白粉(南通市高陽漂白粉有限公司)對實驗池塘進行消毒和清塘處理,用量為每個池塘10 kg左右。消毒10~15 d后種植伊樂藻,便于實驗蟹躲避和隱藏,株距為2 m,行距為2 m,并根據水草的生長情況與外界氣候變化合理控制每個實驗池塘水位。夏季高溫期水位保持在1.0~1.2 m,初期主要種植伊樂藻,養殖后期再搭配水花生,根據情況及時割除過多的伊樂藻,防止河蟹夜間和陰雨天缺氧。為了調節水質及控制野雜魚,分別于3月和5月在每個池塘中放養5尾鰱(Hypophthalmichthysmolitrix)和5尾鱖(Sinipercachuatsi)魚種(長度為5~8 cm)。5-6月每個池塘投放10 kg左右螺螄(Margaryamelanioides)作為補充餌料,同時起到清除殘餌和凈化水質的作用。當池塘水溫升至12 ℃后開始投喂配合飼料(浙江澳華飼料公司),每天下午5點左右投喂,投喂量為蟹體重的3%~5%。每個成蟹實驗塘設置一個食臺用于觀察實驗蟹當天吃食情況,根據水溫和殘餌及時調整投喂量。7月初開始晚上給每個實驗池塘開啟底部微孔增氧。定期檢查每個成蟹塘的氨氮(<0.4 mg/L)、溶氧(>3 mg/L)、pH(7.0~9.0)以及亞硝酸鹽(<0.15 mg/L)等水質指標。根據池塘水質情況,每半個月更換掉實驗池塘30%~50%的養殖水體,保持實驗池塘水質良好。

1.2.3 數據采集

自5月15日起,每隔60天左右用地籠網抓捕采樣,每個池塘隨機采集雌雄個體各15只以了解各品系河蟹的生長和發育情況,稱重前用毛巾擦拭河蟹體表水分后用電子天平精確稱重(精確到0.01 g),據此計算各采樣時間點河蟹的WGR。

自從7月25日起每隔20 d采樣1次,每池塘隨機采樣30只個體,雌雄各半,分別統計各池塘內河蟹完成生殖蛻殼的個體比例,根據王武[1]的方法判斷采樣個體是否已經完成生殖蛻殼:雄體主要依據交接器是否突出和硬化、大螯絨毛覆蓋面積和長度、殼是否為青色等來判斷;雌體主要依據腹臍形狀、腹臍絨毛長度和殼的顏色等來判斷[21],據此計算生殖蛻殼率(puberty molting rate,%)。

為了比較三群體在成蟹養殖階段的性腺發育速度,當觀察到完成生殖蛻殼的比例達到80%后,雄體從10月5日起每隔20 d從各池塘內隨機采集3只,雌體從9月5日起每隔30 d從各池塘內隨機采集3只,擦去體表水分后精確稱量體質量(精確到0.01 g),隨后解剖取出全部肝胰腺和性腺并稱重(精確到0.01 g),據此計算肝胰腺指數(hepatosomatic index,HSI)和性腺指數(gonadosomatic index,GSI),計算公式如下:

HSI=WH/W×100%

GSI=WG/W×100%

式中:WH為肝胰腺重;WG為性腺重;W為對應的河蟹體重。

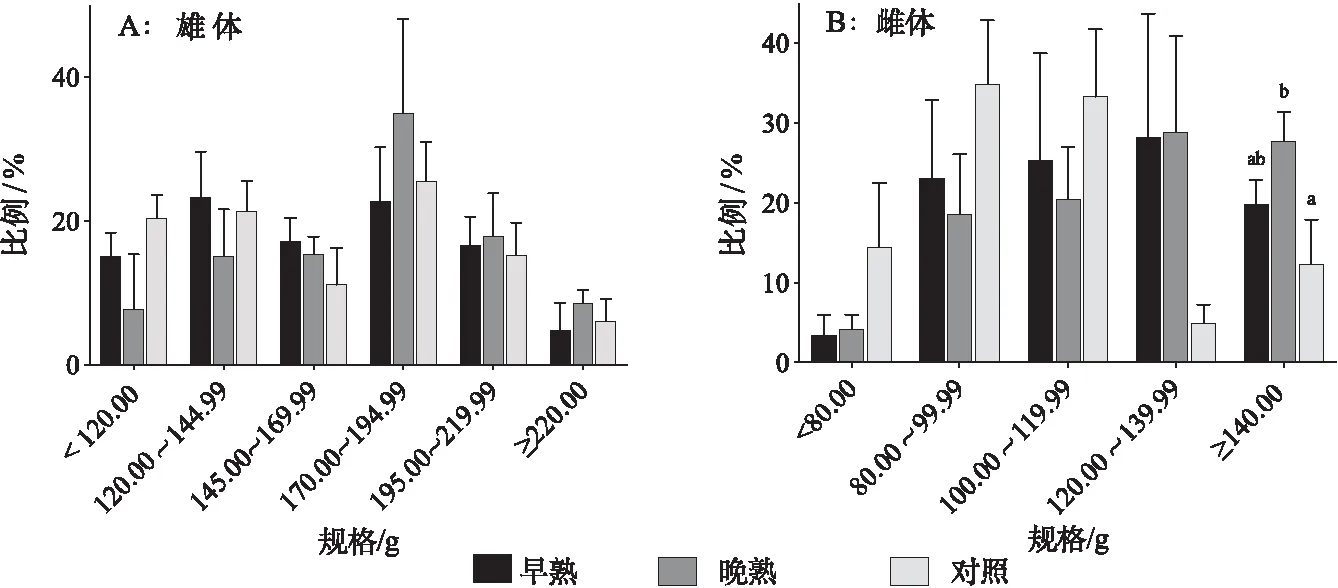

實驗于11月20日停止,排干實驗塘后,對最終捕獲的所有成蟹按體重進行規格分級,雄蟹分為6級:<120.00 g、120.00~144.99 g、145.00~169.99 g、170.00~194.99 g、195.00~219.99 g和≥220.00 g;雌蟹分為5級:<80.00 g、80.00~99.99 g、100.00~119.99 g、120.00~139.99 g和≥140.00 g,分別統計三群體成蟹各規格所占比例。

1.3 數據統計分析

采用SPSS 26.0軟件對實驗數據進行統計分析,所有數據均以平均值±標準誤(Mean±SE)表示。采用Levene法對所有數據進行方差齊性檢驗,當不滿足齊性方差時對百分比數據進行反正弦或平方根處理。采用ANOVA法對實驗結果進行方差分析,采用Duncan氏法進行多重比較,取P<0.05為顯著性差異。在GraphPad Prism軟件上繪制相關圖表。

2 結果

2.1 扣蟹階段養殖性能

2.1.1 大眼至仔蟹期間養殖性能

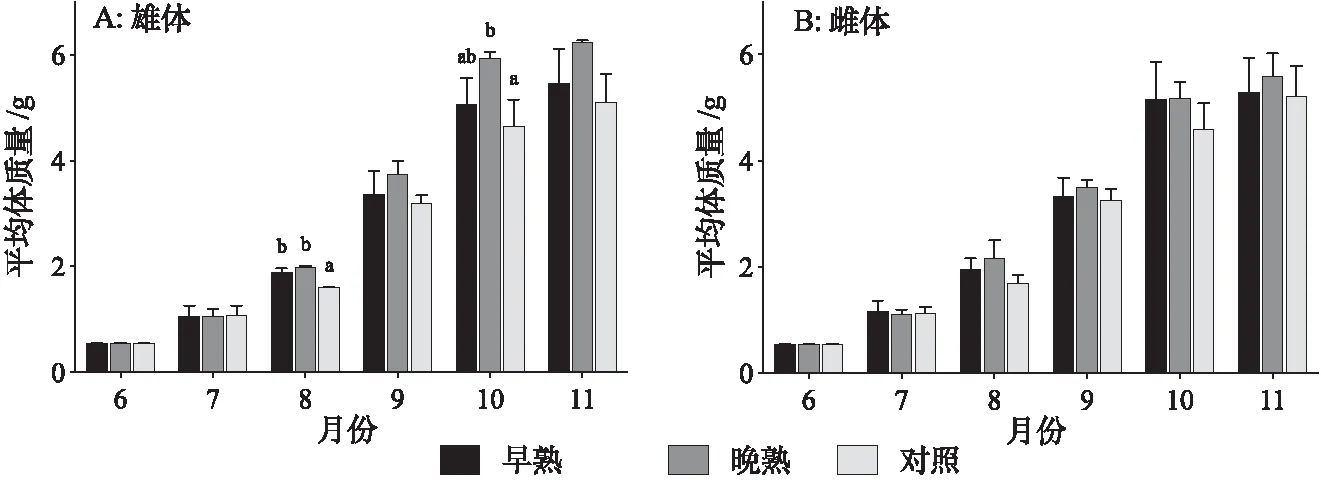

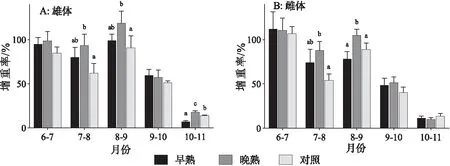

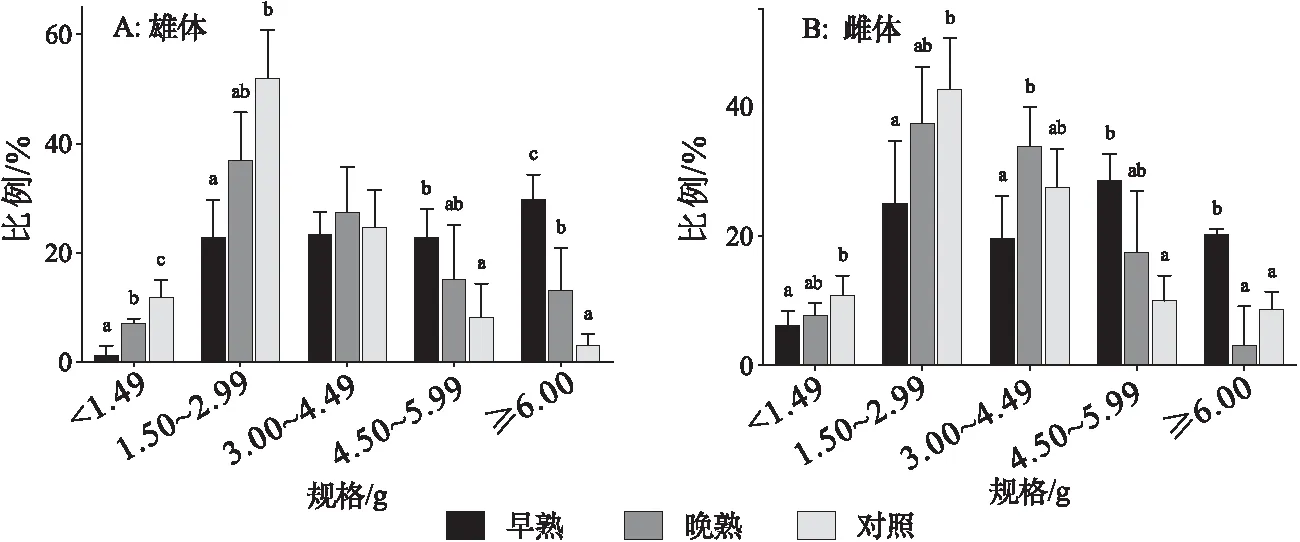

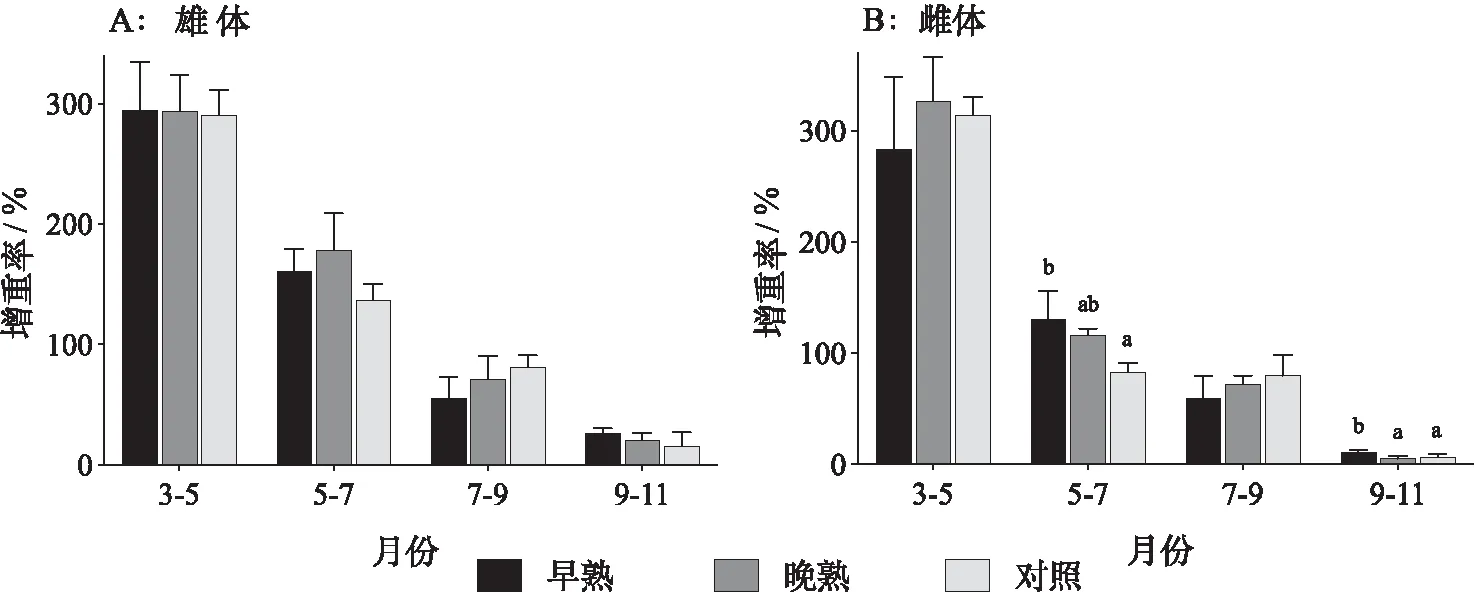

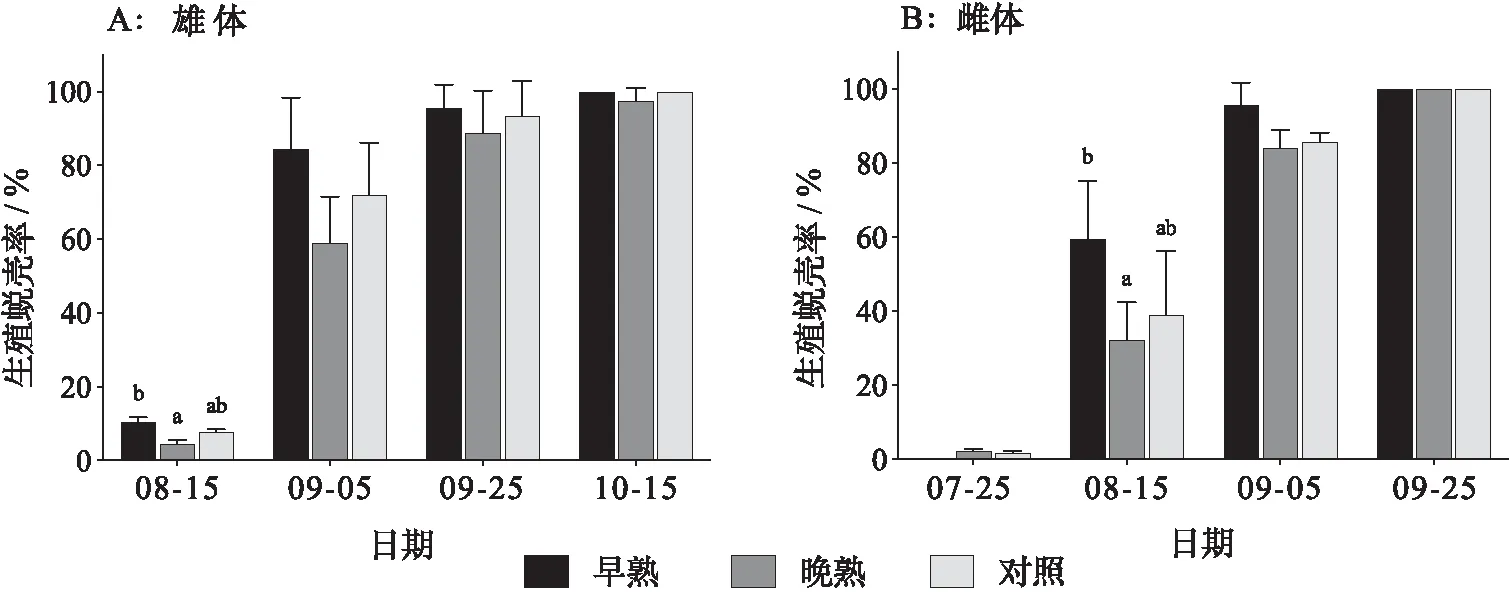

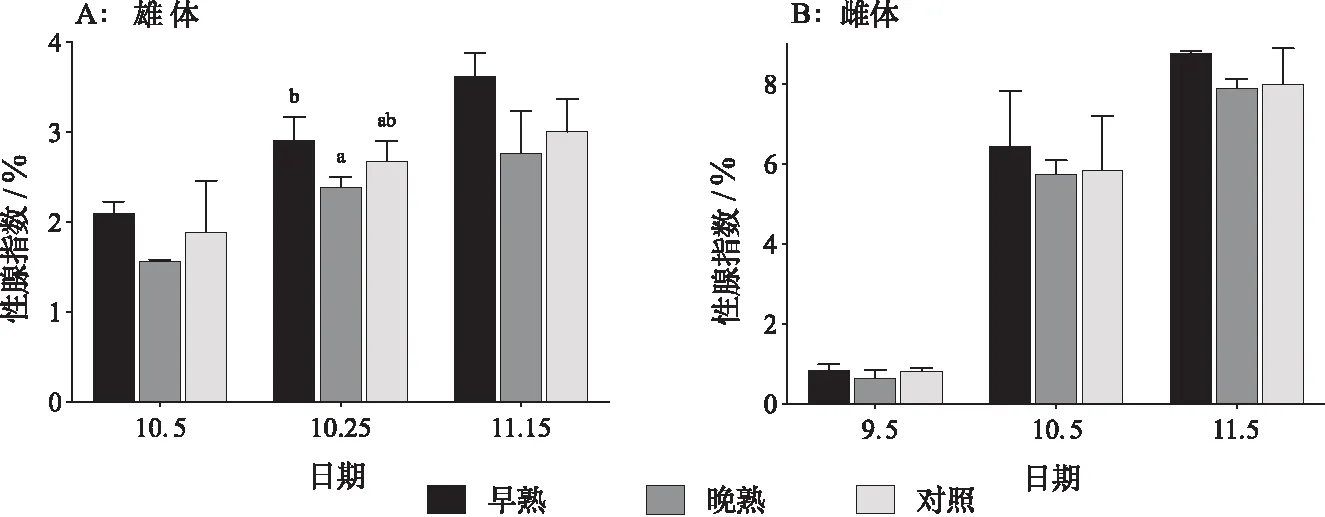

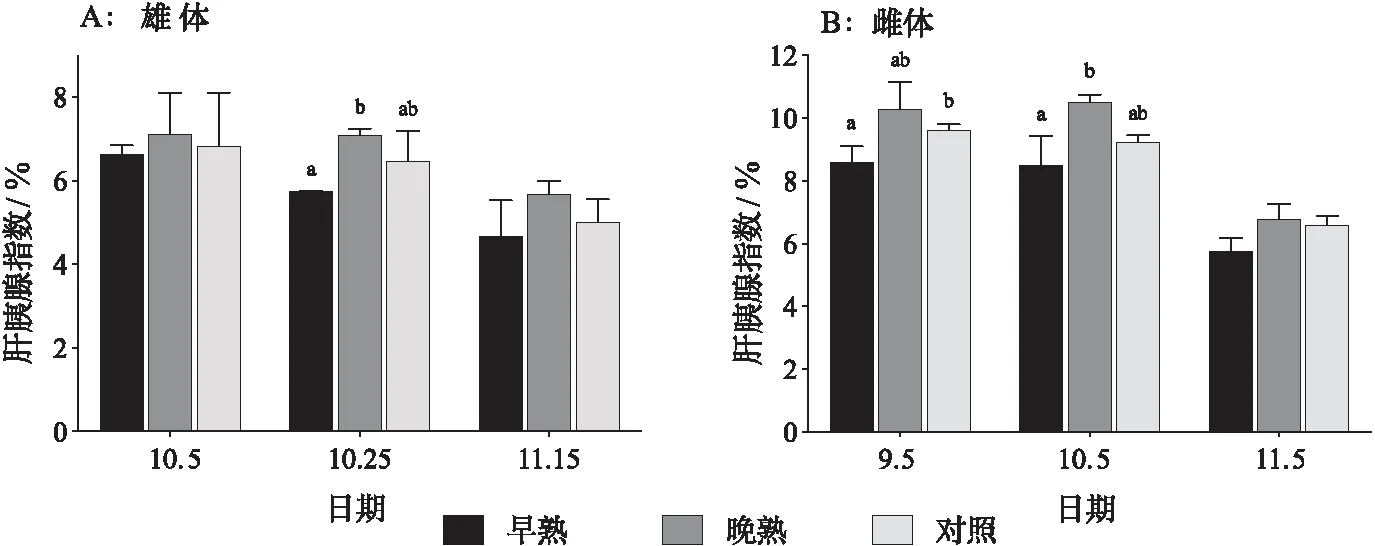

三群體在大眼幼體至仔蟹階段的養殖性能如表2所示。各組仔蟹的平均體質量從小到大分別為對照組 表2 中華絨螯蟹二齡EM、LM品系選育第五代在大眼幼體至仔蟹階段養殖性能 2.1.2 仔蟹至扣蟹階段養殖性能 圖1為選育品系第五代和對照組在扣蟹階段體質量的變化情況。無論雌體還是雄體,三群體扣蟹平均體質量在6-11月份期間逐漸增加,并且三群體的平均體質量在6-11月份的差異情況始終為:對照組 圖1 中華絨螯蟹EM和LM品系選育第五代在扣蟹階段的平均體質量的變化情況 圖2表明三群體雌雄扣蟹WGR均呈下降趨勢。就雄體而言,LM品系扣蟹在7-8月和8-9月的WGR顯著高于對照組,而在10-11月,各群體之間WGR互有顯著差異,表現為LM品系顯著高于對照組,對照組顯著高于EM品系,其余時間段無顯著差異。對雌體而言,LM扣蟹在7-8月和8-9月WGR顯著高于對照組,且8-9月對照組WGR顯著高于EM品系,其余時間段均無顯著差異。 圖2 中華絨螯蟹EM和LM品系選育第五代在扣蟹階段WGR的變化情況 2.1.3 扣蟹規格分布 各群體扣蟹規格分布情況如圖3所示,三群體規格百分比均呈正態分布。三群體扣蟹體質量主要集中于1.50~2.99 g、3.00~4.49 g和4.50~5.99 g這3個規格區間內,雄體中3種規格分別占各組扣蟹總數的69.03%、79.71%和84.98%,雌體中3種規格分別占各組扣蟹總數的73.38%、88.98%和80.38%。無論雄體還是雌體,對照組扣蟹在<1.49 g和1.50~2.99 g的規格范圍內所占的比例均顯著高于EM品系,EM品系雌雄扣蟹在4.50~5.99 g和≥6.00 g的規格范圍內的占比顯著高于對照組扣蟹,此外,LM雄體在≥6.00 g的規格區間內的占比顯著高于對照組,其雌體在3.00~4.49 g的規格范圍內的占比顯著高于EM品系。 圖3 中華絨螯蟹EM和LM品系選育第五代在扣蟹階段規格分布的情況 2.2.1 成蟹階段的生長性能 兩選育品系和對照組扣蟹在成蟹階段的平均體質量變化如圖4所示。無論雄體還是雌體,三群體平均體質量在成蟹養殖階段均呈上升的趨勢,并且三群體體質量在5-11月份的差異情況始終為:對照組 圖4 中華絨螯蟹EM和LM品系選育第五代在成蟹階段平均體質量的變化情況 兩選育品系和對照組扣蟹在成蟹階段WGR變化如圖5所示。無論雄體還是雌體,三群體WGR整體呈下降趨勢。三群體雄蟹WGR在各時間段均無顯著差異,雌蟹中二齡EM品系在5-7月的WGR顯著高于對照組,且雌蟹中二齡EM品系在9-11月的WGR也明顯高于其他兩群體。 圖5 中華絨螯蟹EM和LM品系選育第五代在成蟹階段WGR的變化情況 2.2.2 成蟹階段的生殖蛻殼及性腺發育 隨著實驗的進行,三群體河蟹生殖蛻殼的完成比例呈上升趨勢(圖6)。三群體均從7月底8月初陸續開始進行生殖蛻殼,其中雄體生殖蛻殼的高峰期在8月15日-9月25日,雌體生殖蛻殼的高峰期在7月25日-9月5日,雌蟹生殖蛻殼完成的時間早于雄蟹。就雄體而言,8月15日EM品系生殖蛻殼率顯著高于LM品系,10月15日EM品系和對照組均全部完成生殖蛻殼,而LM品系仍有個別未完成生殖蛻殼。就雌蟹而言,7月25日EM品系河蟹未發現完成生殖蛻殼的個體,LM品系和對照組的生殖蛻殼率在2%左右,8月15日LM品系生殖蛻殼率顯著低于EM品系,此外9月5日三群體河蟹生殖蛻殼率均超過80%,到9月25日三群體基本完成生殖蛻殼。從整體上看,EM和LM品系成蟹的成熟時間較對照組各提前或推遲10-15天左右。其中,EM品系雄體在8月15日到9月5日的生殖蛻殼率從10.42%增到84.40%,而雌體在7月25日-8月15日從0增到59.52%,而同時期LM品系為4.44%~59.03%和2.22%~32.14%,對照組則為7.78%~72.02%和1.75%~38.91%。 圖6 中華絨螯蟹EM和LM品系選育第五代在成蟹階段生殖蛻殼率的變化情況 三群體河蟹在性腺發育期間的GSI和 HSI變化情況如圖7和圖8所示。隨著生殖蛻殼的完成,三群體雌雄個體GSI快速增加而HSI呈下降趨勢。就GSI而言,三品系的GSI差異與生殖蛻殼率基本一致,EM品系雌雄成蟹的性腺發育較快,其GSI略高于對照組,而LM品系性腺發育較慢,其GSI略低于對照組;二齡EM品系雄蟹10月25日的GSI顯著高于LM品系,二者與對照組無明顯差異。就HSI而言,LM品系雄蟹在10月25日的HSI顯著高于EM品系,LM品系雌蟹在9月5日和10月5日的HSI明顯高于EM品系,而對照組均居于中間,與兩選育品系均無明顯差異。 圖7 中華絨螯蟹EM和LM品系選育第五代在成蟹階段GSI的變化情況 圖8 中華絨螯蟹EM和LM品系選育第五代在成蟹階段HSI的變化情況 2.2.3 成蟹規格分布 三群體成蟹的最終規格分布如圖9所示。雄蟹的體質量主要集中于120.00~144.99 g、145.00~169.99 g、170.00~194.99 g、195.00~219.99 g 4個規格區間內,分別占EM、LM和對照組成蟹總數的79.92%、83.56%和73.48%,雌蟹主要集中在80.00~99.99 g、100.00~119.99 g、120.00~139.99 g 3個規格區間內,分別占各組成蟹總數的76.78%、68.12%和73.16%。就雄蟹而言,三群體在各規格區間內均無顯著差異,僅LM雌體大規格蟹(≥140 g)的規格區間里比例顯著高于對照組。 圖9 中華絨螯蟹EM和LM品系選育第五代在成蟹階段規格分布的情況 甲殼類動物在體質量和增重率等與生長有關的性狀上具有較高的遺傳力,因此遺傳選育可以有效提高甲殼動物生長性能[22]。本課題組2010年以二齡性成熟時間及生長性能為主要選育指標建立了兩個獨立的河蟹選育品系(分別為EM品系和LM品系),經過多年選育至2019年已選育至第五代幼體培育階段[12]。為評估兩選育品系目標性狀的選育效果,本實驗將兩選育品系大眼幼體在相似的網箱環境下從仔蟹養至扣蟹,隨后挑選規格一致的兩品系扣蟹在相似池塘條件下養殖至成蟹,并以未選育群體作為對照。經過整個生長周期的養殖,EM和LM品系在扣蟹階段和成蟹階段在生長性能方面與對照組相比均有一定的提升。之前的研究表明水產動物生長性能主要受收到放養密度、養殖環境、攝食飼料總量以及個體間的遺傳差異的影響[23-25]。本實驗中苗種放養密度、養殖環境以及養殖周期基本一致,因此本實驗中不同品系河蟹的生長性能差異與品系自身遺傳因素有關,為人工定向選育的結果[26-27]。 蔡強等[28]發現南美白對蝦(Penaeusvannamei)選育子一代的平均規格和畝產量比對照組高32.85%和20.94%;李建等[29]在對中國對蝦(Fenneropenaeuschinensis)的研究發現,經過連續6代的群體選育后,其子代的平均體質量比對照組高26.86%;朱清順等[30]發現中華絨螯蟹“蘇蟹一號”在經過連續3代的群體遺傳選育后平均規格比對照組高20.99%,成活率高約80%。本研究結果表明使用大規格河蟹作為親本進行選育能有效提高后代的體質量和增重率等生長性狀,并證實了前人在其他甲殼動物上的選育效果。 河蟹在整個生命周期中需經歷多次蛻殼并伴隨著生長及變態。河蟹在成蟹養殖階段需蛻殼4~5次,處于性腺發育初期的河蟹逐漸開始進行生殖蛻殼,隨后進入性腺快速發育階段[31]。處于性腺發育階段的河蟹頭胸甲長度和寬度不再增大,僅儲存營養物質并充實肌肉和內臟器官,為后續越冬及生殖作準備[32-33]。由于河蟹雌雄個體生殖系統存在巨大差異,其性腺發育規律也表現為性別二態性,往往雌體性腺發育早于雄體,上市時間也相應較早。在評估EM和LM品系G4選育效果時發現,EM品系雌雄個體在各采樣時間點的生殖蛻殼率均高于對照組,且LM品系相對最低[13],結果與本研究一致,說明經過多代群體選育后,其目標性狀(早熟和晚熟)的選育效果已初見成效,并能世代穩定遺傳,進一步表明以生殖蛻殼時間作為選育指標的可行性。 本實驗中三群體雌雄成蟹的GSI隨著時間的延長逐漸上升,HSI呈下降趨勢,驗證了河蟹性腺發育是將營養物質從肝胰腺轉移至性腺中的過程[34],二者呈負相關關系。而LM品系雌蟹HSI呈先升后降的變化趨勢,可能是由于9月5日至10月5日期間EM品系及對照組肝胰腺中營養物質已逐漸向卵巢中轉移,而LM品系河蟹由于成熟時間和性腺發育較晚,性腺中營養物質的積累也相應較晚[35]。不同于大西洋鱈魚(Gadusmorhua)體重和性成熟度之間的高度正相關關系,本研究中LM品系的生長性能與性腺發育速度呈明顯的負相關,表明以生長性能作為指標開展選擇育種可能會推遲甲殼動物的性腺發育,這可能是由于甲殼動物將更多能量轉移至生長而不是性腺發育和繁殖[36]。 綜上所述,通過5世代的連續定向選育,河蟹EM和LM品系在扣蟹和成蟹階段生長性能均優于對照組,EM品系扣蟹和成蟹的最終體質量分別比對照組高1.34%~7.27%和6.74%~8.19%,LM品系分別比對照組高7.24%~22.31%和15.76%~16.00%,其中LM品系在生長性能方面的優勢更為明顯。在性腺發育方面,EM和LM品系成蟹成熟時間分別比對照組提前和推遲10天左右,性腺發育速度方面,EM品系在相同時間段內的GSI較對照組高8.96%~20.27%,其應用前景和市場廣闊,是值得大規模推廣的河蟹新品種。

2.2 成蟹養殖階段的養殖性能

3 討論