城市道路有機更新策略研究

王廣偉,楊國寶

(1.浙江省建筑設計研究院,浙江 杭州 310006;2.浙江大學建筑設計研究院有限公司,浙江 杭州 310000)

0 引 言

隨著我國經濟社會的不斷發展,大量城市尤其是沿海城市的人口密度和機動車保有量持續增長,導致很多老城區開始出現布局混亂、街道狹窄、路網密度低、居住擁擠、交通堵塞、環境污染、市政和公共設施短缺等諸多問題,制約了舊城區的進一步發展,同時也不適應現代生活的需要[1]。城市有機更新,是對城市中已不適應一體化城市社會生活的地區所作的必要改建,主要通過梳理、改造、更新等手段,使其生命基因重組,從而順應城市之肌理,重新煥發城市活力和生命力,達到可持續發展的目的[2]。

道路有機更新是城市有機更新的一部分,也應該遵循城市有機更新內在的規律。本文以浙江省嘉興市海鹽縣百尺路有機更新工程為例,對城市道路有機更新的內容及做法進行詳細論述。

1 項目概況

百尺路有機更新工程位于浙江省嘉興市海鹽縣。海鹽縣位于浙江省北部杭嘉湖平原,是崧澤文化發祥地之一,東瀕杭州灣,西南鄰海寧市,因“海濱廣斥,鹽田相望”而得名。

百尺路道路設計全長約4.7 km,道路紅線寬30~39 m,等級為城市主干路,現狀道路為雙向4 車道規模,設計車速50 km/h。

規劃百尺路是海鹽縣城“三縱三橫”城市主干路網中的“一縱”。它串聯起商住、行政、工業、休閑等多種用地區塊,在縣城規劃路網中具有不可替代的交通地位(見圖1)。

圖1 項目位置圖

2 現狀分析

2.1 現狀道路情況

百尺路道路建成年代較早,經多年使用,現狀道路存在問題較多。

(1)道路路面:車行道以水泥路面為主,老城區段路面破損嚴重,人行道鋪裝種類繁雜。

(2)交通組織:交叉口渠化不完善,路口擁堵;沿線出入口、中央隔離開口設置不合理,左轉掉頭無序;人行道上停車現象明顯。

(3)慢行、公交:機非缺乏隔離,交通安全性差;公交站形式不合理,干擾主線交通。

(4)管線:排水系統不完善,部分路段管徑偏小;架空桿線凌亂,缺乏梳理。

(5)橋梁:百尺路上的現狀橋梁斷面均過窄,不滿足交通流量要求。

2.2 現狀景觀情況

(1)人行空間被侵占,影響行人活動。

現狀非機動車和機動車停車位設置不合理,存在停車區域和步行區域未分離的現象。

(2)街道景觀環境不理想,缺少休憩空間。

防護綠帶和公共空間僅具通行功能,呆板乏味,缺少停留空間,舒適度欠佳;沿街植物長勢不佳,整體風貌不夠理想。

(3)缺乏連貫的慢行系統,存在交通安全隱患。

人行道系統存在不連貫或被停車侵占現象,整條街缺少舒適的漫步體驗,以至于步行及慢跑功能延伸至非機動車道上,造成交通安全隱患。

(4)文化內涵體現不夠理想,設施品質參差不齊。

百尺路全線設施陳舊,形式缺乏統一考慮,道路的城市文化內涵體現不夠。

2.3 現狀建筑立面情況

現狀百尺路兩側建筑的立面色彩單一,缺少組合搭配,且設計過于簡單,缺少立面層次。建筑用材檔次較低,低層商鋪店招比較混亂,缺少統一規劃。

3 設計思路研究

根據規劃,百尺路地處海鹽縣老城門戶,是展示新世紀新海鹽的城市形象、體現海鹽規劃管理水平和城市建設成就的重要窗口。因此,百尺路不僅是一條交通大道,更應該是一條交通安全有序、慢行友好自在、景觀優美舒適的品質街道。設計將從4 個角度出發,對百尺路進行有機更新。

(1)交通擴容

百尺路是連接北部科創新城和南部高鐵新城的主干路,也是海鹽縣城與其他周邊街道、鎮取得交通聯系的重要線路。通過交通的擴容,可以增加百尺路的交通承載力,緩解海鹽縣南北交通的巨大壓力。

(2)景觀提升

通過打造豐富的街景空間、街頭公園等,打造富有海鹽縣特色的人文街道,串聯周邊的商業、居住、工業、行政辦公、公園、廣場等多種功能,使百尺路成為連接功能區塊、串聯城市要素、集聚人文氣息的線形廊道。

(3)建筑煥新

百尺路兩側部分建筑風貌不佳,存在外立面破損、外墻較臟、空調外機裸露、門面廣告無序和防盜窗欠美觀等諸多問題。通過建筑外立面的整治和提升,提升百尺路的整體風貌,使百尺路成為居民文化展示的窗口和城市面貌的體驗廊道。

(4)人文進化

百尺路生態基底良好,道路綠量豐富,并有三毛樂園、洲頭公園等公共空間,未來可結合生態種植手段,采取低碳、環保的綠化模式,將百尺路打造成為具有生態提升作用的綠色景觀廊道。

4 有機更新設計

4.1 老路挖潛,斷面擴容

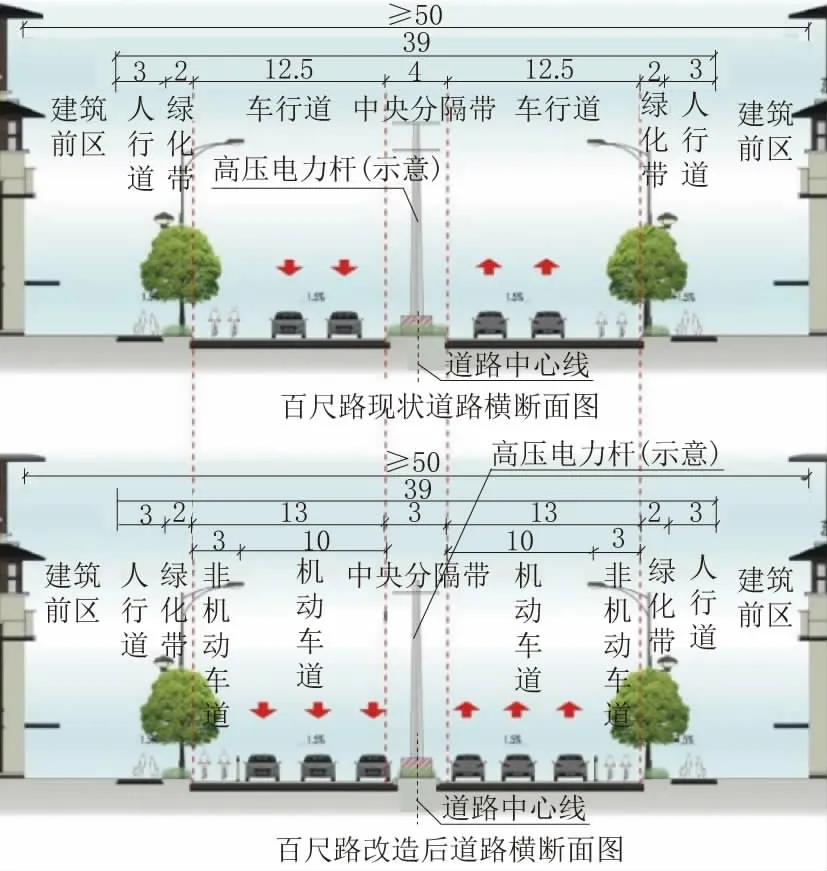

根據對海鹽縣城的路網分析,百尺路為連接規劃高鐵新城的主通道,遠期交通需求大,因此應對其進行斷面擴容,將現狀雙向4 車道擴容為雙向6 車道規模。

百尺路現狀道路中央綠化帶內有110 kV 高壓線,且人行道行道樹香樟長勢良好,基本限制了車行道的外拓空間。設計中,對道路橫斷面進行精細化設計,充分挖掘老路空間資源,將機動車道寬度壓縮至3.25 m,并適當壓縮中央綠化帶和非機動車道,實現車道擴容(見圖2)。

圖2 百尺路斷面擴容示意圖(單位:m)

4.2 交通節點優化

百尺路有一現狀常綠橋,總寬40 m,其中機動車道僅寬15 m,現狀為雙向5 車道交通規模。百尺路全線雙4 改雙6 后,該橋將會成為遠期交通的堵點。該橋梁建成兩年,出于各方面原因,難以通過工程措施拼寬。

設計計劃通過交通管理手段來緩解該節點的交通壓力:(1)設置潮汐車道,針對早晚高峰不同時間段的交通主流向來劃分車道,提高道路的通行效率;(2)采取設置南側路口進口道禁左措施,減少交叉口紅綠燈相位,從而降低交叉口進口道車輛的等待時間和交通壓力,左轉車輛則通過繞行周邊道路通行。遠期計劃將現狀非機動車道改造為機動車道,并在外側新建慢行橋來增加該節點的通行能力。

4.3 無縫銜接精細化

通過現場踏勘,百尺路道路紅線外建筑前區與人行道之間普遍存在高差,且多以1~5 級臺階相連,現狀高差參差不齊,給行人特別是殘疾人士帶來了極大不便。

設計將原有的點狀樹池改為階梯式綠化帶,把人行道標高抬高,使人行道與建筑前區無高差銜接,從而解決人行道至第一垂直面區域高差問題。

4.4 老橋“白改黑”設計

百尺路沿線共有4 座現狀橋梁,且路面均為水泥板,本次設計需將橋面鋪裝一并進行“白改黑”。傳統加鋪罩面方式需在現狀水泥板上加鋪約10 cm 厚瀝青層,對現狀橋梁是一個不小的負擔。其他如環氧薄層等方式雖然可以減少荷載的增加,但是耐久性較差。

設計采用一種全新的瀝青罩面技術——GT TECH超薄瀝青面層技術,瀝青厚度只需要1.2 cm,且可以直接在原有水泥路面上進行加鋪,使其既兼具瀝青混凝土路面優異性能,又能充分發揮舊水泥混凝土路面強度高的特點,還大大縮短了施工工期,大幅減小了施工對交通的影響。這種全新的瀝青罩面厚度薄、消耗少、造價低,相比傳統罩面工藝具有更大的優越性。

4.5 景觀空間打造

(1)針對現狀百尺路兩側人行道空間單一、基本只具備通行功能、邊緣綠化雜亂、景觀效果不佳等問題,設計采取兩方面措施:一方面,根據現狀條件在局部位置增加休憩空間和景觀小品,激活沿街城市活力;另一方面,通過梳理現狀喬木和灌木,使沿街綠化更加開合有序。

(2)針對百尺路沿線交叉口街角廣場節點違和感太強、形式單一、市民參與度不高等問題,設計通過取消廣場邊緣綠化,并增加林蔭樹陣以及文化小品等手段,提升廣場品質,打造獨特的街頭口袋公園節點,增加市民的活動、休憩空間。

4.6 建筑立面改造

通過現場踏勘及梳理,將百尺路沿線建筑風貌分為3 段,其中南段、北段較新,以管控為主,中段處于老城區,進行重點建筑的甄別、梳理、整治。

主要改造措施:(1)統一底商大門、更換店招;(2)更換門窗;(3)新增空調百葉;(4)涂料粉刷立面;(5)增加鋁板裝飾;(6)拆除立面廣告牌。

主要亮化措施:(1)勾勒天際線;(2)突出建筑的豎型結構,采用投光燈,向上洗亮;(3)下層地埋投光燈,暖黃光打亮柱子。

5 結 語

(1)道路“有機更新”是一項綜合性工程。

a. 設計空間的綜合性:道路有機更新不應僅僅局限于道路紅線范圍內,應將更新范圍延伸至建筑墻面,乃至沿街的建筑及公園節點。

b. 設計專業的綜合性:道路有機更新由單專業的項目向全專業項目轉變,涉及的專業包括但不限于道路、交通、橋梁、管線、結構、景觀、建筑、照明、巖土等。

c. 設計面向對象的多樣性:不同于傳統項目僅需滿足建設單位要求即可,有機更新項目還需要面向沿線居民、職能部門、施工單位、監理單位、勘察單位以及其他。

(2)道路“有機更新”要充分重視精細化設計。

有機更新項目往往受現有場地條件、投資、職能部門意志等多種因素制約,發揮空間不足,但是又需要盡量追求功能和目標的最佳,精細化設計和精準化設計成為必要和必然。道路不僅僅是為機動車服務的,更是為人服務的,要尊重行人和非機動車的路權,讓道路成為“共享街道”。