中晚唐藩鎮體制下的西南邊疆經略

——以唐與南詔的關系為中心

何開雨,周元曦

(1.西南大學 歷史文化學院 民族學院,重慶 北碚 400715;2.中山大學 歷史學系,廣東 廣州 510275)

天寶十四年(755)末,安史之亂爆發,唐朝面臨空前嚴峻的統治危機。在應對叛軍的過程中,唐朝逐漸將原邊疆節度使的軍事權力與內地采訪使的政治權力相結合,形成原有州縣之上新的地方行政實體即“藩鎮”。唐朝依托藩鎮行使其諸項國家職能的制度形態——藩鎮體制,對唐朝中后期國運的影響是復雜而多面的。“夫弱唐者,諸侯也;唐既弱矣,而久不亡者,諸侯維之也。”[1]12463“故其所以去唐之亂者,藩鎮也;而所以致唐之亂者,亦藩鎮也。”[2]696一方面,藩鎮體制削弱了唐朝中央的財政、軍事力量與中央集權,頻繁的反叛與藩鎮內部的動亂消耗了唐朝的力量;另一方面,藩鎮體制下地方各鎮提供的資源維系著安史之亂后處于衰弱狀態的唐政權的生存;此外,唐朝中央通過藩鎮的互相制約與均勢關系,強化其實質權力。唐朝的統一在這一體制下維系了一個半世紀的統一。

藩鎮問題與中晚唐歷史演進相伴而生,難以分割,對這一時期政治、經濟、軍事等各個方面的討論都難以繞開對藩鎮的考察,邊疆治理與民族關系亦不例外。中晚唐時期,唐朝的國家安全曾遭受過回鶻、吐蕃、南詔等強大的外部政權的嚴重威脅,雖然邊疆為之蠶食,但政權始終未被傾覆。藩鎮體制下的唐朝如何維系其對邊疆地區的統治?這一問題值得關注。“唐亡于黃巢,而禍基于桂林。”[3]6275《新唐書·南蠻傳》論及九世紀下半葉西南邊釁對唐朝國運的影響,充分說明南詔與唐朝的關系作為撬動唐末政治體系的杠桿具有重要作用。本文即擬以南詔為個案,對唐朝在藩鎮體制下如何經略西南邊疆,以及邊疆少數民族政權對藩鎮體制的調試、變遷的影響等問題進行探討。

一、中晚唐西南邊疆地緣格局的形成

(一)藩鎮體制的形成與演變

概言之,唐玄宗開元、天寶年間,唐朝設置節度使等軍事型使職逐漸普遍化,在邊境諸道“置十節度、經略使以備邊”[4]6874;而在內地各道又遍置采訪使,這構成了后來藩鎮體制的兩大制度基礎。隨著由東北邊鎮而起的安史之亂爆發,唐朝失去兩京,在平叛進程中各種復雜的政治、軍事形勢的相互矛盾作用下,原有邊疆節度使制度與內地采訪使制度合二為一,藩鎮體制最終形成。鑒于唐朝維持其統治的既有制度基礎已經衰弱,而平叛后被迫在新形成的藩鎮秩序基礎上重建其統治。藩鎮體制下的唐朝總體而言是相對脆弱的:軍事上,唐朝中央缺乏強有力的軍事力量,各鎮卻擁有規模不等的地方武力,各個藩鎮之間互相牽制形成平衡;經濟上,中央財政力量缺乏,兩稅三分制度下中央與地方財政分離,而留州、留使部分完全由地方支配;同時,唐朝中央錯綜復雜的權力斗爭此起彼伏,助長了中央對地方控制力弱化的態勢。[5]78-81但是,這種脆弱狀態并不能使“藩鎮體制”本身成為“割據狀態”的代名詞,在不同地區、面臨不同形勢的藩鎮,與中央的關系大異其趣。有學者基于地理位置與職能將唐朝藩鎮分為四類:擁兵割據的河朔型藩鎮、安史之亂后新興的中原型藩鎮、由開天時邊鎮演變而來的邊疆型藩鎮,以及輸送貢賦的東南財源型藩鎮。[5]42-59總之,藩鎮仍然是一種可供唐朝隨實際情況作出一定程度調整的地方軍政制度。在唐朝的西南邊疆經略中,通過藩帥的更換、藩鎮的重劃、對藩鎮軍務的整飭、以及對地方防務的直接介入等手段,唐朝在藩鎮體制下依然有效經略著邊疆。

(二)西南藩鎮的設立與變遷

在唐詔關系研究中需著重關注的西南邊疆藩鎮也形成于這一時期,其中又以劍南及嶺南二鎮最為關鍵:

(1)劍南(西川)節度使。貞觀元年(627)唐太宗劃天下為十道,劍南道轄正州、羈縻州共四十二;開元十五年(727)唐玄宗重劃十五道,劍南道的基本輪廓未有較大改變,轄郡四十。[6]劍南節度使設置于開元五年(717),其后大部分劍南節度使還兼任本道采訪使,軍政合一的態勢初步顯現。[7]在天寶年間,作為十節度之一的劍南節度使在唐朝的西南邊疆扮演著重要角色:

劍南節度西抗吐蕃,南撫蠻僚,治益州,統轄團結營、天寶軍、平戎軍、昆明軍、寧遠軍、澄川守捉、南江軍及翼州、茂州、維州、柘州、松州、當州、雅州、黎州、姚州、悉州等州郡兵,管兵三萬九百人。[4]6874-6875

自設置始,御邊就是劍南道的重要職能之一。劍南道中,負責軍務的都督府集中設置于西、南兩側的邊境地帶,而中、東部地區則只有一個益州都督府。這是因為有唐一朝劍南道的軍事威脅基本來自于西方的吐蕃與南方的南詔,故其西、南兩側需要設置軍事色彩濃厚的都督府來保障安全。盛唐時期,劍南道自西北至東南總計有松、茂、雅、黎、嶲、姚、戎、滬等八個都督府,其密集程度堪稱全國之最。[8]

除了邊防之外,劍南道也在開天之際的政局中扮演著獨特的地位。從玄宗幸蜀避難,并依托劍南道重建臨時政權的史實來看,劍南道并非力量薄弱或相對而言無足輕重的方鎮。如“蜀黨”集團的官員章仇兼瓊、鮮于仲通等均由玄宗寵臣楊國忠推薦擔任劍南節度使,楊國忠本人也曾以宰相之位遙領劍南道節度使并介入唐詔戰爭。正因為玄宗及其幸臣對劍南道的控制力之強,劍南道深度介入了安史之亂后玄肅二帝的政治斗爭之中。至德二年(757),肅宗迎上皇入長安,旋即分劍南道為東西二川,此后十年間,劍南道隨著肅宗與玄宗的政治斗爭、吐蕃的邊患與崔寧的擅權,一直處于分合無定的狀態中。兩川分則難以有效地組織邊防,兩川合則易導致節度使擅權。最終,兩川分立的格局于大歷二年(767)初步確定。至元和初年劉辟之亂,唐憲宗進一步強化東川鎮的牽制作用,削減西川鎮所轄的州府,此后,劍南兩川節度使基本未再有轄區與制度的重大調整。

(2)嶺南節度使。唐初,嶺南設廣州總管府,武德七年(624)改為都督府,貞觀時又設置嶺南道;至高宗永徽后,廣州都督加五府經略大使,統轄廣、桂、邕、容、安南五府,“嶺南五府”政治地理格局正式形成;玄宗開元二十一年(733)又置嶺南采訪、處置等使,仍統領五府。安史之亂發生后,至德元載(756)五府經略討擊使加嶺南節度使,治廣州,以廣州刺史兼任。至此,作為方鎮的嶺南節度使基本形成。咸通三年(862),嶺南道亦分東道(治廣州)、西道(治邕州)以抵御邊患,成為唐朝抵御南詔侵略的重要邊鎮。[9]

總之,在中晚唐的西南邊疆,劍南道與嶺南道等藩鎮都身兼 “多重角色”,既肩負著維持邊疆安寧穩定的責任,且有為中央上貢的義務,同時其財政相對自給,又顯示出一定的獨立性。[5]42-59如“蜀川天下奧壤,自(崔)寧擅置其中,朝廷失其外府十四年矣。今寧來朝,尚有全師守蜀。貨利之厚,適中奉給,貢賦所入,與無地同。”[10]3379因此,西南邊鎮在中晚唐扮演的角色頗為獨特,這一點對唐朝經略其西南邊疆的策略也有著重要的影響。

(三)南詔的興起與唐詔關系的變化

根據史料鉤稽而出的記錄顯示,南詔在成為洱海地區最強大勢力的過程中,一直處在唐朝的庇護之下。起初南詔還是洱海流域的地方部族中根基未穩、勢力較為弱小的一支。直到永徽二年(651)南詔才在洱海流域初步據有領土:“奇王(細奴邏)蒙氏始,唐高宗永徽二年,乃都蒙舍,筑城龍宇圖山。”[11]103接下來,依托于北邊同族蒙巂詔的支持,南詔吞并了大理地區的白蠻部落白子國,壯大了自身的實力。與此同時,南詔也仿效當地烏蠻、白蠻首領,向唐納貢以尋求唐朝的支持。細奴邏被唐朝封授為巍州刺史,并數次派遣使者到長安覲見唐高宗。[11]101細奴邏長子邏盛即位后,唐朝與吐蕃對滇西洱海地區的爭奪極為激烈。隨著吐蕃在洱海地區擴張的加速,遏制吐蕃的進一步擴張就成為唐朝西南邊疆經略的重要戰略目的之一。[12]159在吐蕃對滇西洱海諸部落積極招徠的背景下,邏盛卻延續了蒙舍詔與唐朝的友好關系,朝貢不絕。[10]卷一九七《南蠻傳》南詔也在唐朝的支持下積極擴展其勢力范圍,兼并了望苴子蠻、永昌蠻等部族。至8世紀初,南詔與唐朝的關系更為緊密。開元年間,唐玄宗褒揚南詔首領“不比諸番,率眾歸誠,累代如此。”[11]116至此,南詔儼然成為唐朝在滇西地區實施統治的代理人。開元末,南詔基本控制了滇西地區。盛邏皮以蒙舍州刺史授兼沙壺州刺史、賜臺登郡王,而皮邏閣則被賜名蒙歸義,加封為云南王,此時“西南夷之中,南詔蠻最大也。”[10]1697

但是,天寶以來南詔與唐的合作關系開始發生嫌隙。原因之一是天寶初年劍南道節度使章仇兼瓊急于求功,欲開步頭路,從而加劇與滇東烏蠻的緊張關系。與此同時,爨部發生嚴重內亂,皮邏閣趁勢擴張,利用其內部矛盾控制了爨區,并扶植烏蠻勢力。[13]165至天寶八載(749)年末,唐軍與南詔軍在滇東地區形成對峙,矛盾一觸即發。原因之二,為唐朝地方官員與南詔的長期不和,以及天寶九載(750)在云南形勢轉折的關鍵節點上雙方矛盾的激化。前者指劍南節度使章仇兼瓊及其繼任者鮮于仲通對南詔首領皮邏閣的極力排擠與打壓[4]6901-6902,后者則主要指姚州都督張虔陀對南詔的刺激,是為天寶戰爭的直接誘因。[10]5280-5281原因之三,在于吐蕃的強勢與唐朝戰力的降低。天寶九載(750),雖未見安、史山雨欲來之勢,但隨著唐朝府兵制的崩壞,唐朝西南邊境軍隊戰斗力的下降,毫無疑問地為南詔所洞察。“折沖諸府至無兵可交”[3]1327,代之而起的募兵制在西南地區的效率相當有限。在唐朝與南詔的后續戰爭中,楊國忠的大規模征兵對唐朝社會的破壞也說明了這一點。正如白居易的諷喻詩所言,民眾“生逢圣代無征戰,慣聽梨園歌管聲,不識旗槍與弓箭。”[14]85-86與此同時,南詔在臣服于唐的同時與吐蕃保持著一定程度的聯絡。“南方下部,爨部白蠻王土狹眾少,我王運其睿智奇謀,蠻王閣羅鳳終于降附。”[15]166在獲得了吐蕃的支持之后,南詔與吐蕃公開結盟,并走向與唐朝的全面戰爭。如《舊唐書·南詔傳》所云:“吐蕃命閣羅鳳為‘贊普鐘’,號曰東帝,給予金印,時天寶十一年也。”[10]5281

二、中晚唐時期藩鎮體制下的唐詔互動

(一)中晚唐時期唐詔和戰的基本史實

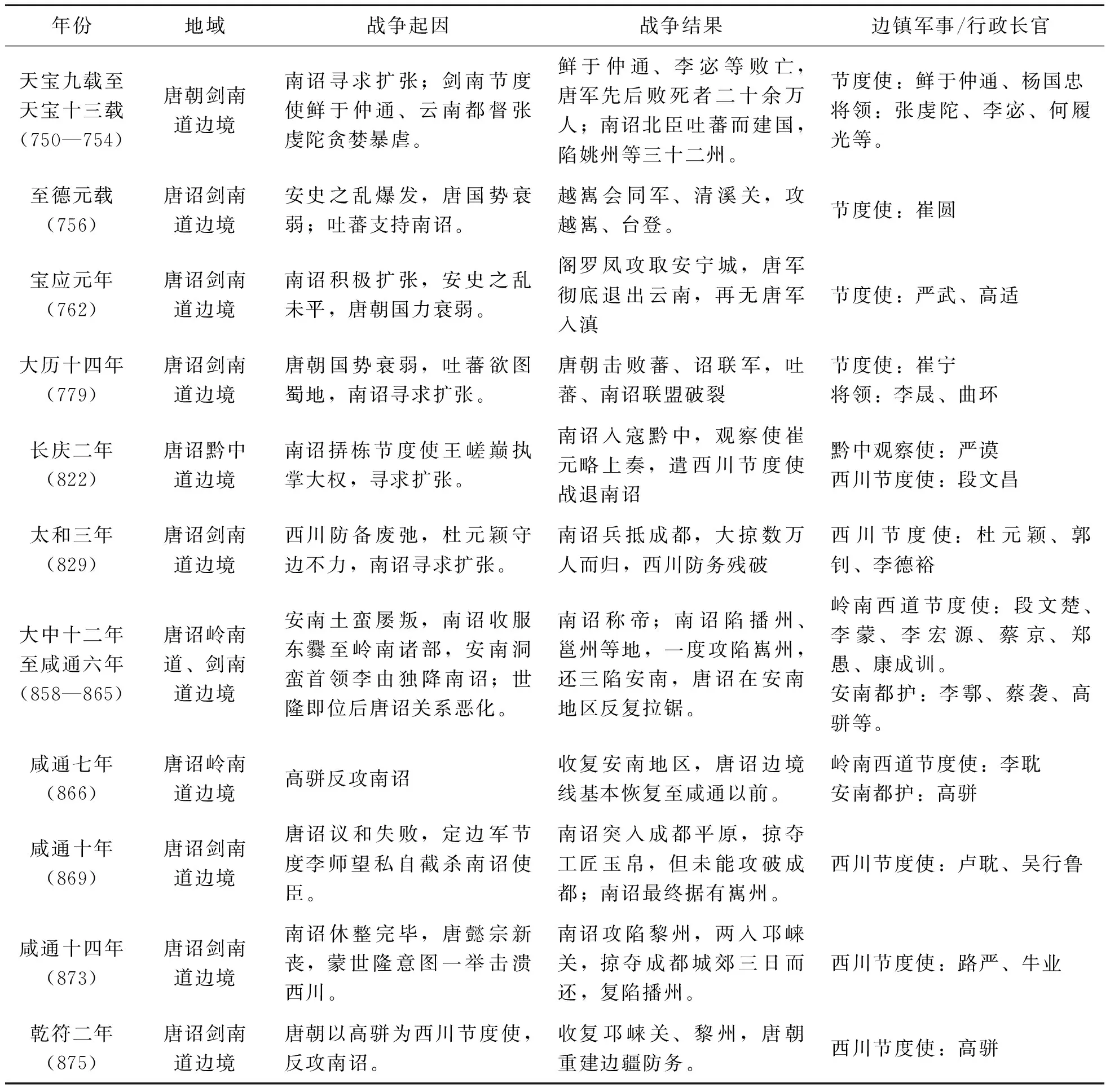

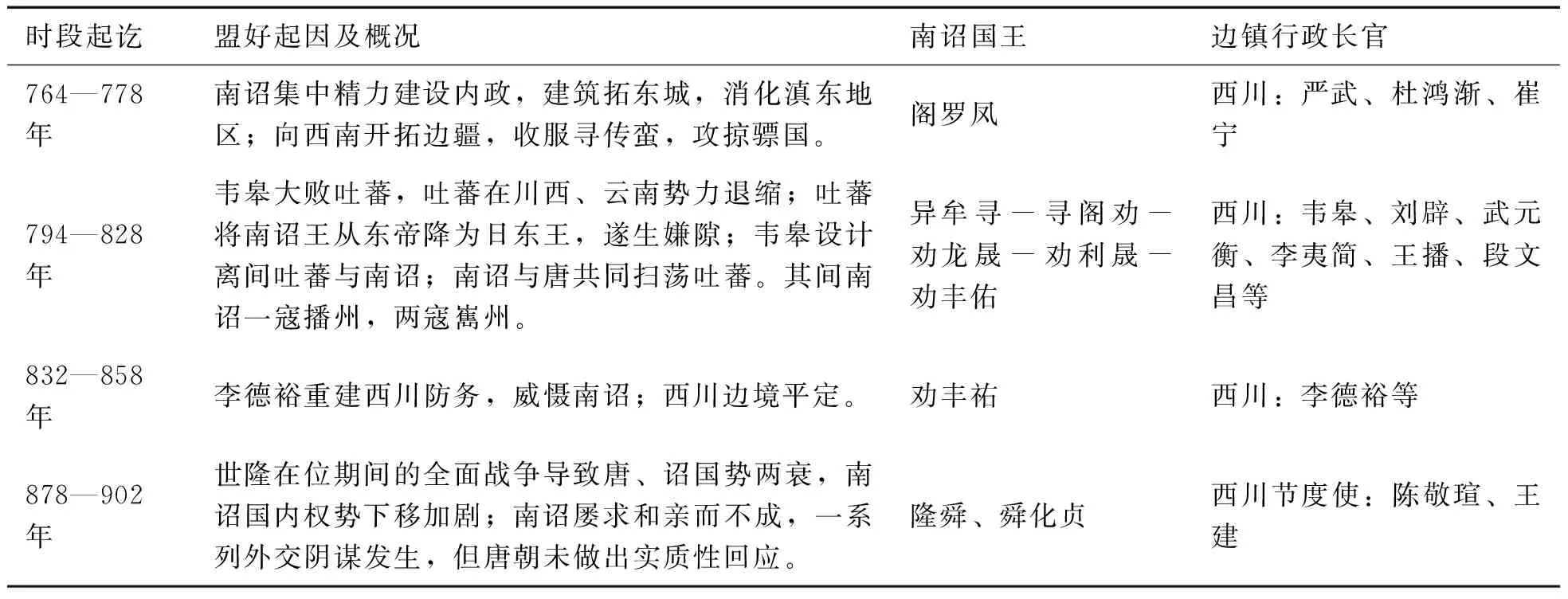

自天寶戰爭以后,南詔倒向吐蕃,與唐決裂。此后,唐與南詔的關系演變大體可劃為三個時期:南詔-吐蕃結盟時期(751—793年);南詔歸唐時期(794—858年);自稱皇帝而叛服無常時期(859—902年)。[12]394-427但前代學者以外交視角為主的時段劃分依然稍顯籠統,因為南詔時常呈現出在寇邊的同時仍然朝貢不絕,或在與唐斷絕邦交而堅守不出的狀態中。南詔對自身政權歸屬的外交界定,固然是重要的,但是為了探究唐朝面對西南邊境的具體狀況,尚還需要參照兩個因素:其一是南詔與唐實際的和戰狀態。譬如,對唐朝西南邊疆安全有著極為重要的警告意義的太和三年(829)南詔攻陷成都事件,簡單解釋為“南詔歸唐時期”的一個插曲,顯然是值得懷疑的。其二是南詔在整個唐朝西南邊疆戰略地位中扮演的角色。譬如,安史之亂爆發至貞元十八年(802)之前,尤其是建中四年(783)之前,吐蕃始終是唐朝西南的主要邊患。南詔扮演的角色,如李泌所說,只是“吐蕃之一臂”;而到了咸通、乾符年間,南詔已經成為唐朝最為嚴重的邊患。又如,天寶戰爭后,記述南詔相關事宜的篇幅在《資治通鑒》中未占重大比例,但到懿宗咸通元年及其后數年,南詔及西南邊疆的記錄篇幅陡然上升。誠如陳寅恪先生所論,九世紀后南詔“強盛之原因則緣吐蕃及中國既衰,其接鄰諸國俱無力足與為敵之故,此所謂外族盛衰之連環性也。”[16]347顯然,中晚唐時期唐詔關系的發展過程是復雜而又多變的,現將天寶戰爭后唐詔歷次和戰情況梳理,見表1:

表1 唐詔之間戰爭簡表①

表2 唐詔之間歷次總體和平時期概況簡表

毋庸置疑,中晚唐時期的南詔已經成長為唐朝西南邊疆的一股強大地方勢力,與唐朝處在和戰反復交織的狀態中。尤其在穆宗長慶后,南詔逐漸代替日趨衰弱的吐蕃、回鶻,成為唐朝西南邊疆最大的潛在不安定因素:憲宗元和十年(815),贊普赤松德贊卒后,吐蕃漸漸內亂衰弱,至大中年間張義潮收復河湟達到頂點;[17]250-255武宗會昌元年(840)回鶻為黠戛斯所滅,南遷余部亦為唐朝所平,草原力量在會昌后也出現真空。[3]6130-6131尤其是自咸通至乾符的近20年間,南詔更是傾盡全國之力對唐朝的安南、劍南地區進行軍事擴張,這一時期唐朝對南詔全面入侵西南邊疆的回應也最為集中,而且這近20年中唐朝對其西南藩鎮體制做出的調整、特別是軍政區域的調整在這一時期中也最為頻繁。

(二)西南藩鎮在唐詔關系中的職能與角色

要對西南藩鎮在唐詔關系中的職能與角色進行歸納,首先需要考察其自身具有的職能。以劍南道為例,根據《通典》的記錄,唐玄宗時期劍南節度使的職能及其掌握的軍事資源為:

設劍南節度使,西抗吐蕃,南撫蠻撩,管兵三萬九百人,馬二千正,衣賜八十萬正段,軍糧七十萬石。統團結營,蜀郡城內,管兵萬四千人,馬千八百正。臨翼郡,管兵五百人。通化郡,管兵三百人。維川郡,管兵五百人。天寶軍,兵千人。蓬山郡,管兵五百人。交川郡,管兵二千八百人。平戎城,管兵一千人。盧山郡,管兵四百人。江源郡,管兵五百人。洪源郡,管兵千人。昆明軍,管兵五千二百人,馬二百正。寧遠軍,管兵三百人。云南郡,管兵二千三百人。澄川守捉,管兵二千人。南江軍,管兵二千人。歸誠郡,管兵四百人。[18]4482-4483

同樣位于西南邊疆的黔中經略使、嶺南五管經略使等也有統領地方各州軍務、“綏靜夷僚”[4]6874以防備各自轄境之內的邊患的職能。隨著安史亂后藩鎮體制的普遍確立,行政、監察、財政、軍事諸權的分化重組,藩鎮在邊疆經略中的職能發生了諸多轉變。同時,特別是隨著南詔政權的日益強大,西南邊疆事務漸趨復雜,邊鎮對待南方零散部族的職能由原本的綏撫與羈縻逐漸帶上了些許邦交意味。由此,可以歸納出西南邊鎮在唐詔關系中的四個基本職能:

(1)中央與邊疆的溝通中介。首先是地理空間上的聯結作用。“藩鎮作岳,輔我京師”,西南邊鎮在地理空間上位于唐朝核心區域與西南邊疆民族地帶之間,故而成為“屏藩”。在唐朝直接統治的疆域以內,邊鎮是中央聯結邊疆的紐帶,無論是資源、兵員的轉運還是信息的傳達,都包括了空間的含義。其次是信息傳遞與資源轉運的作用。在資源轉運方面,例如,咸通六年(865)“蠻寇積年未平,兩河兵戍嶺南冒瘴霧物故者什六七,請于江西積粟,募強弩三萬人,以應接嶺南,道近便,仍建節以重其權。”[4]8111在該則史料中,在鄰近邊疆的地方藩鎮地區囤積糧草,招募士卒,便是典型的一例。唐朝與南詔之間的聘問交通,亦是以劍南、嶺南等地方藩鎮為中介的。

(2)綏撫、邦交與文教。在唐與南詔的和平交往中,西南藩鎮對于邊緣少數民族進行綏撫羈縻、與具有獨立政治實體特征的南詔進行正式交往,以及施行教化。這些功能的發揮往往是因時而異的。比如在強勢節度使(如貞元年間的西川韋皋)任內,邊鎮扮演的角色更為突出。美國學者查爾斯·巴克斯敏銳地發現,貞元十五年(799)異牟尋要求讓南詔貴族青年作為留學生與人質居留于成都時,其要求是直接向韋皋而非唐朝廷提出。這“表明了南詔與劍南西川節度之間的接觸與交往是直接的”[14]121。他也分析了外國留學生到長安太學以外的其他地域留學的案例,指出南詔子弟在成都的廨舍中留學雖然不是唯一的案例,但這也確實地反映了南詔與劍南西川節度使之間的特殊關系。盡管如此,在大多數時期,邊鎮對這類職能的行使都還是在中央可控的合理限度之內。

(3)資源的直接提供者。在中晚唐的財政體系下,地方財政分為留州與上貢兩個部分。西南邊鎮除了是唐朝財賦的來源之一外,更是自身防務資源的直接提供者。

(4)戍防體系的組織中樞。西南邊鎮同時也是唐朝西南邊疆戍防體系的區域性中樞,于維護唐朝西南邊防而言具有重要作用。對于西南邊鎮這一職能的發揮,可以從正反兩方面加以檢視。

從正面來看,當節度使對戍防體系組織得當時,對應地區的防務就較少出現問題。即使在南詔大舉進攻的前提下,仍可以堅守、足以一戰。如文宗太和四年(830)李德裕整備西川防務時,除了希望留住一部分先前留駐四川的援兵以應眼下燃眉之急外,也提出重建本地防務才是根本。為了滿足防御缺口,需在成都平原招募士卒兩萬人,在雅州、維州招募“雄邊子弟”各5000人,并重建可持續的募兵制,修葺關隘,組織才能保障成都的基礎防備:

率戶二百取一人,使習戰,貸勿事,緩則農,急則戰,謂之“雄邊子弟”。其精兵曰南燕保義、保惠、兩河慕義、左右連弩;騎士曰飛星、鷙擊、奇鋒、流電、霆聲、突騎。總十一軍。[3]5332

又如,懿宗咸通十四年(873),南詔傾國而出,意欲攻取西川時,成都守軍的檄文就說:

比成都以武備未修,故令爾突我疆埸。然毘橋、沱江之敗,積胔附城,不四年復來。今吾有十萬眾,舍其半未用。以千人為軍。十軍為部,驍將主之。凡部有強弩二百,镈斧輔之;勁弓二百,越銀刀輔之;長戈二百,掇刀輔之;短矛二百,連錘輔之。又軍四面,面有鐵騎五百。悉收芻薪、米粟、牛馬、犬豕,清野待爾。吾又能以旁騎略爾樵采。我日出以一部與爾戰,部別二番,日中而代;日昃一部至,以夜屯,月明則戰,黑則休,夜半而代。凡我兵五日一殺敵,爾乃晝夜戰,不十日,懵且死矣。州縣繕甲厲兵,掎角相從,皆蠻之深讎,雖女子能齽齘薄賊,況強夫烈士哉![3]6289

分析這則檄文可以看出,成都守軍夸耀自身軍力強盛,有“十萬眾”,設有守城用的強勁的弓弩、戈矛,備有薪柴、谷物、牲畜,具有嚴密的守備制度。故而高駢在乾符二年(875)反攻南詔時說“西川新、舊兵已多”,在退還朝廷援軍的情況下大破南詔。

但是,在節度使不習軍事,地方防務體系破綻百出的情況下,邊鎮抵御入侵的能力就將大打折扣。如在太和三年(829)南詔入侵之前,“蜀兵脆弱,不堪征戰”[4]7872-7873,“百工造作無程,斂取苛重,至削軍食以助裒畜。又給與不時,戎人寒饑,乃仰足蠻徼。于是人人咨苦,反為蠻內覘,戎備不修”[3]3862,這就導致南詔的入侵造成了“工巧散失,良民殲殄,其耗半矣。列政補完,尚不克稱”[19]盧求《成都記序》,7703的嚴重后果。此外,地方防務的強弱也可能影響南詔的軍事策略。比如咸通年間“南詔知蜀強,故襲安南,陷之”[3]6292。

同時,中央的直接介入也在重要關頭起著關鍵作用。當地方力量不足以應對邊境危機時,唐朝往往抽調各藩鎮軍隊乃至禁軍進入邊疆。根據現存史料不難發現,中央軍力直接介入的三個時段,同時也是西南邊疆危機最為深重、直接危及唐朝對這一地域的掌控的時段:大歷末年吐蕃、南詔20萬軍隊進攻西川,太和三年(829)南詔軍隊劫掠成都,以及咸通至乾符年間南詔將近20年的持續進攻。邊疆危機越嚴重,唐中央給予的軍事支持也相應加強。可以說,在藩鎮體制下,唐朝中央的大量投入也是西南邊疆得以維持基本穩定的條件之一。

(三)邊疆危機與藩鎮建制的調整

相較于西北、河北與中原諸藩鎮,唐朝西南地區的藩鎮相對穩定。一方面,因為總體而言,唐朝中央政權對劍南、黔中、嶺南諸方鎮的控制較為牢固,無需以過于頻繁的人事調動或行政區劃調整來分化、削弱藩鎮的事權。另一方面,這些方鎮均由開天時的邊疆節鎮直接演變而來,不像中原與河朔諸藩鎮在安史之亂前后形成割據的基礎。西南邊境僅有的兩例擅權事件,都被及時平息:在劍南道,大歷年間崔寧在西川十余年的專政以其本人被征入朝為標志而被巧妙地化解;元和初年劉辟的叛亂也被唐朝迅速鎮壓[20]。同時,藩帥選任得當,客觀上有利于邊鎮內部的穩定,如肅代時期在黔中道邊境,牂牁人出身的黔中經略使趙國珍“在五溪凡十余年,中原興師,唯黔中封境無虞。代宗踐祚,特嘉之,詔拜工部尚書”[10]3375。

但是,西南邊鎮內部的相對穩定性也受到了來自南詔的外部挑戰的沖擊。在唐詔關系的緊張時期,尤其是戰爭前后,西南邊鎮在人事與建制上都做出了頻繁的調整。這樣的調整總共有三例,一例是咸通時期李師望請置定邊軍,稍后蔡京請分嶺南為東、西兩道,再者是高駢平定安南后交州靜海軍節度使的設立。現以短暫存在的定邊軍節度使為例,簡單分析西南邊鎮建制調整的意圖及其影響。

關于定邊軍的設置,《通鑒》記載如下:

夏,六月,鳳翔少尹李師望上言:“巂州控扼南詔,為其要沖,成都道遠,難以節制,請建定邊軍,屯重兵于巂州,以邛州為理所。”朝廷以為信然,以師望為巂州刺史,充定邊軍節度,眉、蜀、邛、雅、嘉、黎等州觀察,統押諸蠻并統領諸道行營、制置等使。師望利于專制方面,故建此策。其實邛距成都才百六十里,巂距邛千里,其欺罔如此。[4]8120

簡言之,李師望的建言指出,成都距離大渡河以南的嶲州邊境較為遙遠,面對南詔的頻繁侵襲,成都難以進行防備。為完善邊鎮戍防體系,唐朝批準該建議從西川割設定邊軍。但是定邊軍并沒有起到唐朝預想中的作用,李師望欺瞞朝廷,將治所設置在遠離邊境而安處內地的邛州,該鎮對邊疆事務的感知和處理效能陡然下降;同時,劍南西川節度使“以有定邊軍之故,不領統押諸蠻安扶等使”[4]8121-8122,不能對定邊軍進行有效維衛;加上李師望及其繼任者竇滂都是殘酷貪虐之人,種種因素導致定邊軍這一方鎮建制調整極為失敗,該鎮旋即被撤銷。

(四)西南邊疆對中晚唐的影響:對《新唐書·南詔傳》的審視

懿宗任相不明,藩鎮屢畔,南詔內侮,屯戍思亂,龐勛乘之,倡戈橫行。雖兇渠殲夷,兵連不解,唐遂以亡。《易》曰:“喪牛于易。”有國者知戒西北之虞,而不知患生于無備。漢亡于董卓,而兵兆于冀州;唐亡于黃巢,而禍基于桂林。《易》之意深矣。[3]6294

論及九世紀下半葉西南邊釁對李唐國運的影響,《新唐書·南詔傳》的贊始終是最經典的論斷之一。以此為基點,似可總結中晚唐西南邊疆以南詔為中心的變局對唐朝的最終影響。“漢亡于董卓,而兵兆于冀州;唐亡于黃巢,而禍基于桂林”一句,顯然是基于推類邏輯的史論。董卓之禍直接導致漢政權的殘破,而河北黃巾軍發動的大規模農民戰爭是其先決條件。黃巢在王朝滅亡歷程中扮演的角色與黃巾軍相似,故而前句引漢亡的史事,闡明了朱溫代唐與黃巢之亂的遠近因關系。龐勛為黃巢的先聲,則在邏輯上更前一步。在黃巢之亂的打擊下,唐朝日益失去對地方藩鎮的控制力,最終崩解。五代十國的主角——朱溫集團、李克用集團及構成十國割據的地方諸節度使也由此粉墨登場。相較而言,“唐亡于黃巢”的結論不那么富有爭議。不過,論贊還進一步推理道:龐勛之亂,成為僖宗年間王仙芝、黃巢之亂為代表的持續動蕩的先聲。此番戰爭由久戍桂林而不得歸鄉的徐泗之卒率先發難,戍卒起事又因南詔攻掠安南、朝廷召集各內地藩鎮軍隊入援前線而起,唐朝內部的諸般結構性危機在龐勛事件中集中爆發出來。故而有“懿宗任相不明,藩鎮屢畔,南詔內侮,屯戍思亂,龐勛乘之,倡戈橫行”的一整套解釋。《新唐書》簡明扼要地指出了各個歷史因素在加速唐朝滅亡過程中的交互作用,并圍繞南詔及其造成的西南邊疆危機進行了更加大膽而富有爭議的推理。這段附于《南蠻傳》之中,實為解釋唐朝滅亡遠因的史論的獨到之處在于:它闡明了從邊疆危機到內部動亂的傳導過程:當不可逆轉的政治腐敗和十分嚴重的藩鎮跋扈導致的結構性危機已相當顯著時,不是外患,而是唐朝以羸病之軀對外患做出的勉強回應本身,使得結構性危機下唐朝的脆弱平衡走向崩潰。

三、對于藩鎮體制下西南邊疆經略的思考

中晚唐時期,唐朝在藩鎮體制下以南詔政權為中心進行的西南邊疆經略,實質上也是“一個藩鎮時代的帝國,如何通過重構藩鎮的空間與權力結構,來應對由藩鎮所帶來的緊張危機并重新樹立其統治力”[21]42問題中的一部分。由此可產生三個方面的思考:

(一)中央與藩鎮在西南邊疆經略中的角色

大體而言,在中晚唐時期的西南邊疆經略中,唐朝中央相較于西南藩鎮獲得了更多主動權,而這一決定性作用的前提是唐朝維持了對西南藩鎮的相對有效的控制。在對西南藩鎮地方行政、軍事、財政諸權力分配與人員任命等問題的處理上,唐中央的權威是顯而易見的。

在解除了崔寧對唐朝在劍南地區的有效控制的威脅后,唐中央冒著被吐蕃、南詔全面入侵的巨大風險,毫不猶豫地拒絕任命在當地擁有深厚根基與豐富作戰經驗的崔寧,而改派神策軍將領李晟率領禁軍與各州兵馬介入;宰相李泌與節度使韋皋在西南邊疆戰略上的共識與合作,在西南地區力量對比轉換的形勢下,使得唐詔關系峰回路轉。牛李黨爭伴隨著兩派對于西南邊疆戰略的認識分歧,也與杜元穎的個人因素相疊加,加劇了太和三年南詔侵入成都的重大邊疆危機。

在上述前提下,西南藩鎮在唐朝與南詔的關系中仍然扮演著重要角色。西南藩鎮擁有一定的人事、行政、財稅和軍事的自主權,節度使往往擁有調動這些資源的能力。這些邊鎮為唐朝維護西南邊疆的穩定提供了絕大多數的資源。藩鎮體制在西南邊疆的運作大體是有效率的,且有效保證了唐朝西南邊疆的穩定。唐朝中央與其地方藩鎮之間的博弈加劇了唐西南邊疆形勢的復雜性,也影響了其經略西南邊疆的效果。節度使的驕橫是唐與南詔關系多次惡化的重要原因之一,唐朝也多次為節度使的決策錯誤付出了沉重代價。“南詔叛唐之后,隨即發生安史之亂,唐朝無力西顧,吐蕃、南詔因得聯合入寇,蠶食唐之地。及后安史亂平,蠻禍益深,其根豈不種于章仇兼瓊、鮮于仲通、楊國忠諸人哉!”[12]212

(二)藩鎮體制回應邊疆形勢中的矛盾

在以藩鎮為依托經略西南邊疆的過程中,唐朝在對御邊藩鎮的策略上自始至終面對著三組矛盾:

第一,方鎮財政軍事力量的總體強弱。德宗時期,韋皋在西川的成功經略,不但緩解了國都長安的軍事威脅,還為唐朝的西北和西南邊疆造就了長期的安定。這一階段,擊敗了吐蕃,使得南詔轉而與唐盟好,使得西南邊疆基本安定。自文宗起,西川再次成為戰爭前線,直到高駢到來以后,這一威脅才真正解除。從西川邊疆經略的歷史中可以看到,方鎮軍事力量的強大與否是對外戰爭勝利的根本,然而方鎮軍力的加強,對中央的統治又構成了威脅,如崔寧與韋皋時期,朝廷對西川的控制一度削弱。

第二,官員結構的文武分途。以文官任事,則易武備廢弛,如杜元穎,徒有文采,工于心計而對邊防缺乏警惕;以武官任事,則易于貪功冒進,如李鄠與鮮于仲通,容易在戰略上出現適當。又如金吾衛出身的高駢雖然長于戎事,在組織防務上頗有所長,但其對川中地方軍力的屠戮,給當地造成了持久的恐怖印象。

第三,強勢節度使與弱勢節度使的分歧。節度使強勢則可能如韋皋一般,長久節制一方而使中央控制松弛;弱勢節度使如郭釗一般,則可能難以應對突發情況。在西南邊疆形勢的變化中,強藩與弱藩、文官與武職、強勢節度使與弱勢節度使的矛盾,一直貫穿了整個中晚唐時期。

正是在對這三組矛盾的把握中,唐朝依靠一系列靈活的動態調整,維系了西南邊疆局勢的平衡,遏止了邊疆防御體系的崩潰,在國力衰弱的總體局勢下維持了其統治。

(三)藩鎮體制在邊疆經略中的意義

在唐與南詔博弈的史料中,不論是造成邊患或遣使媾和,出現頻率更高的往往是是地方節度使的名字。盡管南詔事務時常上達天聽,中央在南詔戰略中往往也有最終的決策權,但藩鎮體制下與南詔進行博弈的主角,往往就是地方邊鎮,尤其是劍南、嶺南兩大區域的節度使。章仇兼瓊、鮮于仲通、崔寧、韋皋、李師望、杜元穎、李德裕、李鄠、蔡襲、蔡京、高駢等一系列頻頻出現于史料與相關研究中的方鎮長官的名字,與極少出現的皇帝的裁斷,反映出中晚唐時期以藩鎮為核心的具有高度自主性的西南邊疆防務體系。當唐中央直接介入時,往往也是通過藩鎮官員任免、軍政區劃重組,以及為地方藩鎮體制注入資源等方式進行,自始至終,沒有打破過藩鎮體制。這一藩鎮防務體系的職能,主要在于就近組織了地方的人力與財政資源,以及戍防體制的組織中樞。同時,作為唐朝與南詔接觸的中介,發揮著綏撫中間部族、作為唐朝在區域內的存在的代表進行文化交流與政治交涉的作用。另一方面,這種以西南邊鎮為中心的政權間的博弈,畢竟是以整個唐朝的國力為支撐才得以供給的。隨著唐末一系列民變導致的唐朝國力的衰弱與藩鎮體制的整體隳壞,唐朝的邊防能力與邊疆事務的決策能力都呈下降趨勢。比如,乾符四年(877)休戰后,唐朝對南詔和親請求時允時拒的混亂狀態,就是唐朝中樞政制混亂的直接映射。幸運的是,南詔也在9世紀末走向內部白蠻貴族與蒙氏王族之間的內訌與混亂,對唐朝邊疆的威脅也大大降低。唐朝走向衰亡后,在劍南與嶺南兩個邊鎮的基礎上產生的前蜀與南漢兩個政權與南詔后繼國家之間的關系,也可以視為藩鎮體制下的晚唐與南詔關系的延續。前蜀永平四年(914),大長和國對西川王建政權的最后一次進攻以慘痛失敗而告終,王建越過大渡河追擊大長和軍隊。南漢乾亨九年(925),大長和國試圖與南漢通婚。北宋建立后,經過一系列戰爭基本統一南方,消滅了后蜀與南漢政權;同時封鎖大渡河邊界,隔絕了與新興的大理國的交往。至此,南詔及其后繼國家與唐朝及其西南藩鎮之間的歷史正式告一段落。

注 釋:

①表1及表2以《資治通鑒》(北京:中華書局,1957年)記載為基準,其他參考資料有:(清)吳廷燮著:《唐方鎮年表》,北京:中華書局,1980年,第955-990頁;(美)查爾斯·巴克斯著,林超民譯:《南詔國與唐代西南邊疆》,昆明:云南人民出版社,1988年,第240-246頁;梁曉強著:《南詔史》,北京:中國社會科學出版社,2013年,第658-671頁;王吉林著:《唐代南詔與李唐關系之研究》,臺北:臺灣黎明文化事業股份有限公司,1992年,第394-427頁;林旅芝著:《南詔大理國史》,臺北:大同印務有限公司,1998年;王忠著:《新唐書南詔傳箋證》,北京:中華書局,1963年等。