海南島降水時空分布規律研究

劉濺洪,羅來正,李茜,王健坤

(西南技術工程研究所,重慶 400039)

引言

裝備(產品)在環境的作用下容易出現破壞和失效,導致其性能和壽命的降低。20世紀60年代,美國國防部調查表明[1]:環境造成的武器裝備的損壞達到了使用過程的50 %以上,超過了作戰損壞,嚴重制約了國防事業和經濟的發展。因此,研究裝備(產品)在不同環境中的適應性對于提高裝備的服役性能和產品的壽命等具有重要意義。影響裝備(產品)性能的環境因素主要包括溫度、濕度、太陽輻射、降水等自然環境條件和大氣污染物、電磁輻射、沙塵等誘發環境條件[2]。國內外出版了Def Stan 00-35[3],GJB 1172[4]等標準手冊來描述全球和全國環境因素分布規律,同時制定了相應的實驗室環境試驗標準來檢驗和考核裝備(產品)在各單因素和多因素下的環境適應性,如ML-STD-810H[5],GJB 150A[6]等。自然環境中降水條件對裝備防雨密封性部位[7]、艦空導彈[8]等的影響比較大,因此上述標準中就包含淋雨試驗以及鹽霧試驗。降水對裝備(產品)的影響主要是雨的撲擊作用、積雨/滲透作用和污染物腐蝕作用,造成材料強度降低、銹蝕、元器件膨脹或破裂、電子電器設備失效等[6]。另外,降雨粒子對入射電磁波的散射和對電磁波的吸收導致電磁波能量的衰減,直接影響雷達裝備和紅外裝備最大效能的發揮[8]。因此,裝備(產品)性能的充分發揮和環境適應性的考核驗證,必須充分分析其全壽命期所面臨的降水環境。

海南島位于中國南海西北部,是祖國南疆的重要門戶,戰略地位十分重要。海南島全年降水充沛[9,10],降水時間長,多暴雨[11],且雨水中含有腐蝕性介質氯離子。因此,海南島降水可能更容易造成裝備(產品)的腐蝕失效。因此,急需開展海南島降水時空分布規律研究,為裝備(產品)的環境適應性考核驗證和腐蝕防護設計提供輸入。

1 數據與方法

本文所用降水資料為國家氣象中心整編的海南島上18個國家級地面氣象觀測站2010~2020年的逐小時降水資料。考慮到記錄的完整性和可比性,本文挑選一年內缺測時間不超過30天的臺站分析。另外,文中涉及的海南島地圖是基于國家自然資源部地圖技術審查中心主辦的“標準地圖服務系統”下載的審圖號為GS(2019)3333號的標準地圖制作,底圖無修改。

本文所用研究方法如下[12,13]:①當小時降水量大于等于0.1 mm時表示該小時發生降水,且降水時長記為1 h;②平均降水量為2010~2020年間年/月發生降水的累積值與年份的商,平均降水時長為2010~2020年間年/月發生降水的累積時長與年份的商,平均降水強度為平均降水量/平均降水時長。③文中時間均指北京時間,晝雨和夜雨分別指8:00~20:00和20:00至次日8:00出現的降水,其累計量分別為晝雨量和夜雨量。④降水時長1~3 h為短歷時降水,4~6 h為中歷時,7~12 h為長歷時,≥13 h為超長歷時。⑤短時強降水指小時降水量≥20 mm的降水,極端短時強降水指小時降水量≥50 mm的降水。

2 結果與討論

2.1 年降水空間分布特征

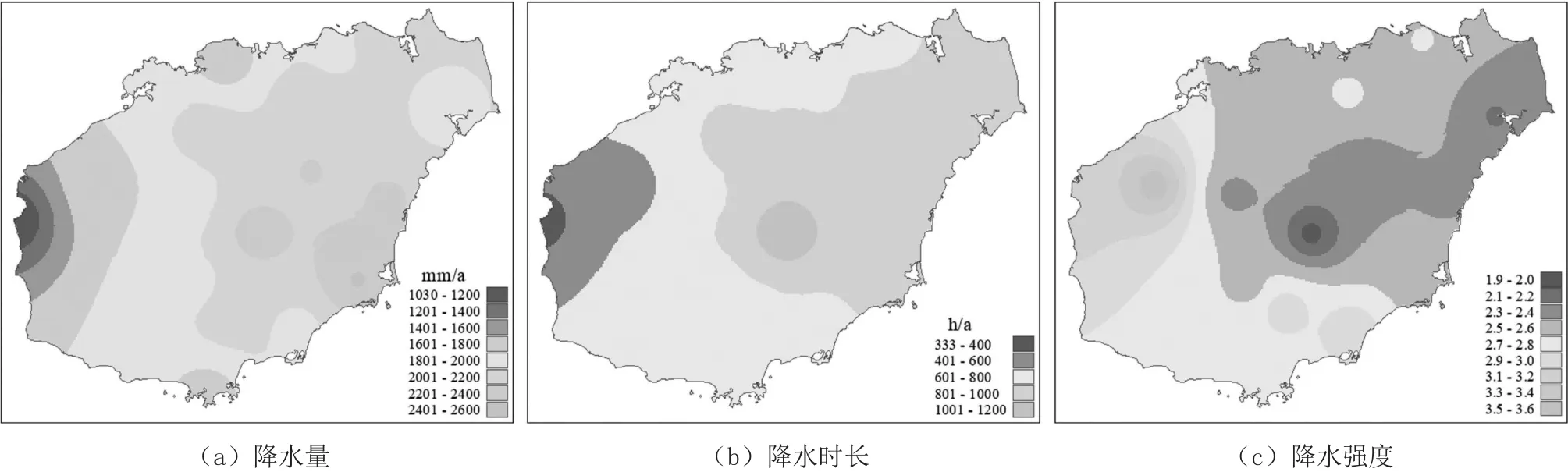

海南島2010~2020年間平均年和小時降水量,以及年均降水時長如圖1所示。圖1(a)表明海南島降水充足,年均降水量達到1 962 mm,各觀測站在1 030~2 412 mm之間,空間上分布差異明顯,呈現出東部多于西部的規律,東部年降水量是西部的2倍以上。具體的是萬寧觀測站的降水量最高,瓊海、瓊中和屯昌等站年均降水量也較高,分別達到了2 219 mm、2 305 mm、2 214 mm;年均降水量由該四處觀測站向西、南、北三個方向逐漸減少,東方觀測站年降水量最低。圖1(b)顯示海南島年均降水時長在(333~1 186)h之間,空間分布差異也較大;其與年均降水量的分布規律基本一致,即以東部沿海地區降水時間較長,向西逐漸變短,東部降水時長為西部的2~3倍。其中年均降水時間最長和最短分別出現在瓊中和東方觀測站。從圖1(c)可以看出,海南島的整體降水強度較高,最高達到了3.5 mm/h,最低也在1.9 mm/h以上;其分布規律幾乎與年降水量和時長相反,以中部五指山脈為界,東部較小,西部較大,具體為昌江站附近平均小時降水量最大,瓊中站附近的降水強度較低。

圖1 海南島2010~2020年平均降水量、降水時長和降水強度的分布情況

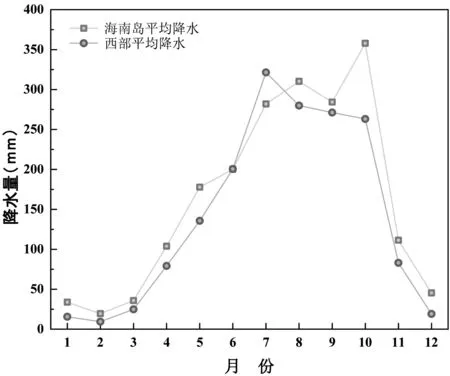

海南島主要受熱帶天氣氣流系統控制[14],冬季還受溫帶南下冷空氣系統的影響。夏季時,海南島盛行東南風和西南風,其中來自印度洋的濕暖空氣(西南風)被越南山阻隔而難以到達,對降水貢獻小[15]。海南地形為四周低平,中間高聳,受東南季風影響明顯,并且東部常年受臺風影響,造成了中部山地和東部沿海地區形成迎風坡,年降水量多[16];西部沿海地區為東南季風的背風坡,并且受中部山地影響,臺風影響小。另外,冬季時,來自東北的冷空氣被東部五指山脈阻隔,在西部難以形成降水。因此,上述原因造成了海南島降水量、降水時長呈現東多西少的分布。圖2是海南島整體和其西部11年間平均降水量逐月的變化情況。由圖可知,除了6月和7月份外,海南島西部月平均降水量均低于整體降水量,這說明在各個季節/月份中,氣流對東部降水影響更大,而山脈的存在減少了氣流對西部降水的作用[17]。另外,從圖中還可以看出,海南島平均降水量最高出現在十月份,而隨后發生了斷崖式的下降。發生這種現象的主要原因是海南島多臺風天氣,該天氣系統會引發強降水的發生,海南島2010~2020年間十月份出現臺風天氣的次數僅次于七月,臺風天氣貢獻了大量的降水量,從而十月成為雨季的主高峰期[18]。在十一月時,由于季風作用的減弱,以及沒有出現臺風天氣,所以降水量下降幅度較大。相比之下西部十月份降水量沒有發生突變現象,說明臺風天氣對該地區降水量影響較小。

同時,還能從圖2中看出,海南島降水量全年呈現出先降低后升高再降低的變化規律,出現了明顯的雨季(5~10月)和旱季(11~4月)[19]。最高降水量(357.9 mm)出現在10月份,2月份的降水量最低為19.5 mm,從季節變化分析知降水量由多到少的排序為:夏季>秋季>春季>冬季,降水季節性變化主要是受季風影響的結果。季風是東亞地區雨帶季節性移動的主要推動力,南海季風爆發后,從5月中下旬開始雨帶開始北移,10月才出現明顯的南撤。由此海南島雨季較長,9月中下旬提前進入秋汛期峰期,并能維持至10月中旬。

圖2 海南島平均降水量逐月變化情況

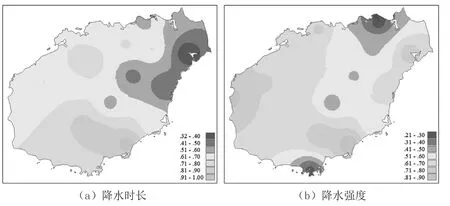

由上述結果可知海南島東部降水量和時長均較大,但是降水強度較低,其呈現出與西部相反的規律。為了進一步探究三者之間的相關性,利用線性相關方法計算了各觀測站歷年間降水量與降水時長和強度間的相關系數,如圖3所示。由圖3(a)可知,降水量與降水時長間的相關系數在0.32~0.94之間,呈現出東部低南部高的分布規律,具體的是文昌地區最低,陵水地區最高。整個五指山脈地區的相關系數也較高。圖3(b)顯示海南島降水量與降水強度間的相關系數在0.21~0.87之間,整體稍低于降水時長的影響,其分布規律為東西部沿海較高,南北部沿海較低。綜上所述,海南島北部和南部降水量受時長影響較大,強度影響較小;東部沿海強度影響更大,時長較小;其它區域受兩者共同影響較大,但以東南沿海的影響作用更顯著。

圖3 海南島2010~2020年平均降水量與和降水強度相關系數的空間分布

2.2 降水日變化規律

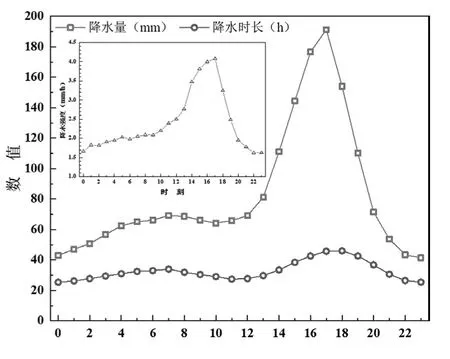

降水日變化是局地天氣和氣候的一個重要特征,與水循環密切相關。研究降水日變化過程對人類活動、裝備服役等具有重要的意義。圖4是海南島11年間降水量、降水時長、降水強度的日變化曲線。由圖可知,降水量和降水強度日變化中出現明顯的尖銳單峰,峰寬約8 h,出現在12:00~20:00,最大降水量和降水強度出現在下午17:00。一天中最高降水量達到了191.3 mm,它是最低降水量(41.4 mm,出現在23 h:00)的4.6倍。最高降水強度為4.1 mm/h,其達到了最低降水強度(1.6 mm/h,出現于22:00)的2.6倍。上述現象說明海南島的降水量和降水強度具有明顯的日變化特征。另外,降水量和降水強度在晚上21:00至次日11:00之間的變化幅度不大,基本上處于同一水平線上。與上述兩者相比,降水時長沒有出現明顯的尖銳單峰分布,但是最大降水時長(46 h)也出現在17:00/18:00附近,其峰形較寬,說明降水時長的日波動并不明顯,即各時段發生降水事件的概率相差不大。最短降水時間出現在24:00,其值約為25.4 h。降水時長極值間的差異沒有降水量和降水強度間的差異大,說明降水量發生明顯日變化的主要原因是降水強度隨時間的顯著變化。

由上述結果可知海南島降水量及發生概率均是白天大于夜間,且差異明顯。為了探索兩個時間段降水的空間分布規律和差異,項目組對各觀測站點白晝、夜間降雨量和白晝降雨量占比進行了統計,結果如圖5所示。從圖5(a)中可以看出,白晝降水量在672~1 708 mm之間,最高降水量出現在中北部平原,最低降水量出現在西部沿海,其中北部沿海降水量也較低。整體上以五指山脈為界,山脈東北方向降水較高,南部及西部降水量較低,與圖1(a)中全年降水量分布規律相似。不同的是,海南島夜間降水量分布規律發生了明顯的變化,其值分布在(358~689)mm之間,最高降水量出現在中東部沿海地區,最低降水量仍然出現在西部沿海區域。整體分布規律以東北-西南為界,呈現出界線下方降水量高于上方的分布規律。圖5(c)顯示白晝降水量占全天降水量的比值在(51.6~79.3)%之間,白晝降水量整體高于夜間降水量,僅3個觀測站的白晝降水量占比在(50~60)%之間,2/3的觀測站的白晝降水量超過圖4中的占比(66 %)。進一步從圖中可以看出,白晝降水量占比較高的區域主要集中在西北部及中部區域,較低的區域集中在北部及東北部沿海區域,整體呈現出由西北向北部和東北部降低的趨勢,受中部山區的影響較小。另外,其分布規律與晝雨量分布相似,與夜雨量完全相反。

圖4 海南島降水日變化曲線

圖5 海南島晝雨量、夜雨量和晝雨量占比的分布圖

2.3 不同歷時降水分布特征

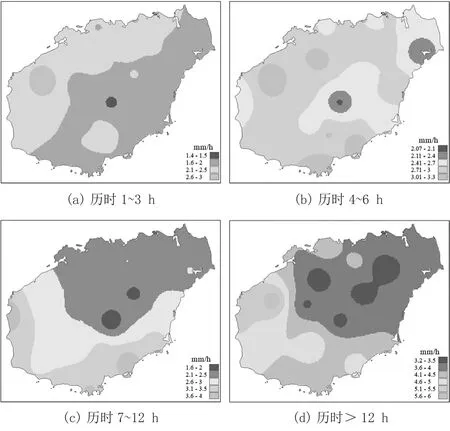

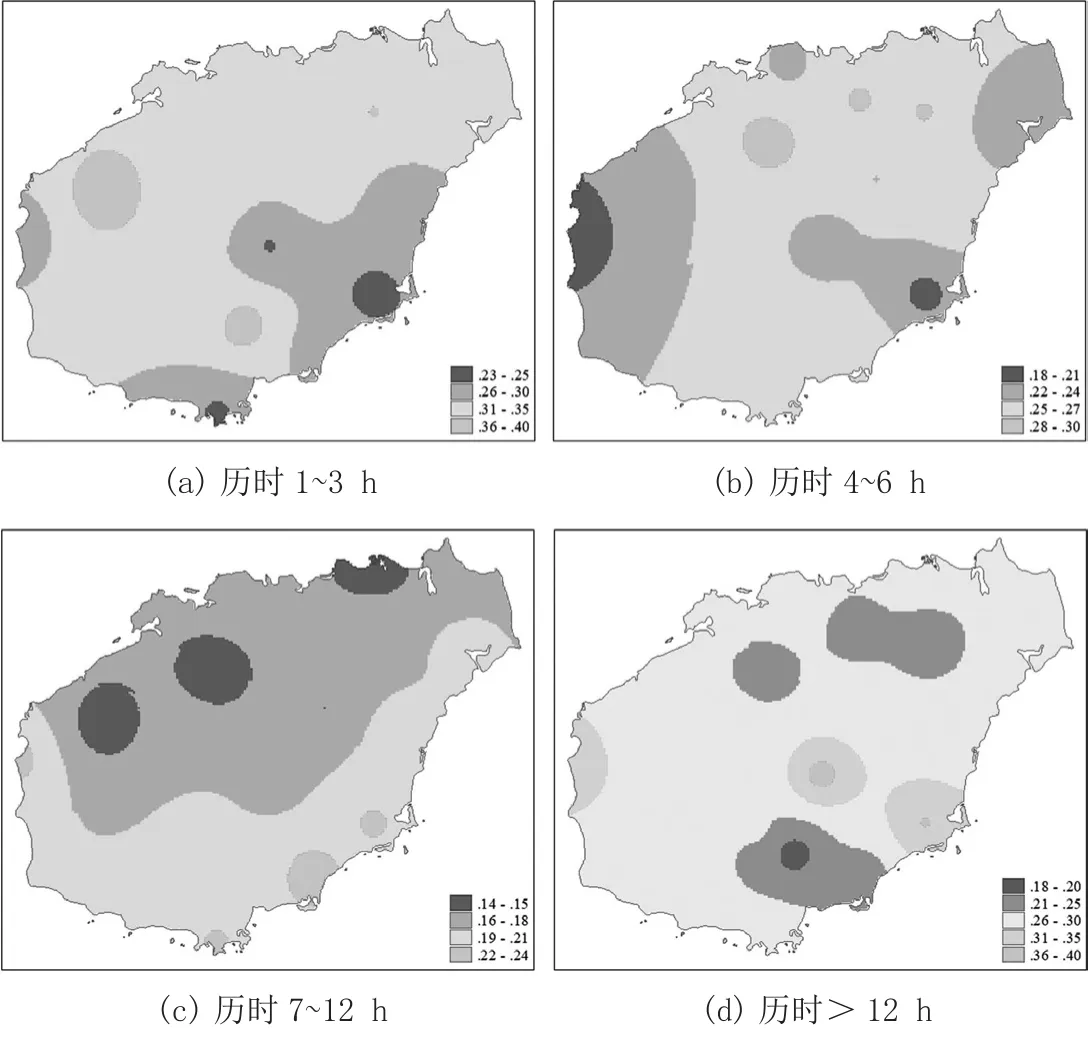

圖6是海南島11年間四種不同持續時間的降水量分布情況。短歷時的降水量在(284.5~832.9)mm之間,中歷時降水量為(185.7~611.1)mm,長歷時降水量降低至(222.1~515)mm,超長歷時降水量有所升高,達到了(337.7~852.9)mm。四種歷時的降水量由高至低分布是超長歷時>短歷時>中歷時>長歷時。其中短歷時和超長歷時的降水量上下限差異較小,中歷時和長歷時上下限相近,但是他們的分布卻大相徑庭。短歷時和中歷時降水量的分布均呈現出與年均降水量(圖1(a))相似的分布規律,即五指山東北部和中部平原的降水量較高,西部的降水量最低,但是最高降水量均出現在中部區域,而非沿海地區。當降水歷時6 h以上后,降水量的分布發生了較大變化,長歷時降水量呈現出由東南沿海向西北逐漸降低的分布規律,等直線近乎平行于東北-西南連線,降水量最高出現在陵水站,而東方站最低。超長歷時的降水量極值出現的區域與長歷時事件相同,但是整體上卻是中東部沿海降水量較高,向四周呈輻射狀的降低趨勢。由此可知,海南島四種歷時的降水量雖然最高值不出現在同一區域,但是最低值均出現在東方市,即西部的降水量最低。進一步分析降水時長,發現四種歷時降水事件的持續時間和降雨量分布十分相似,即海南島西部降水時間最短,降水時間較長的集中在中東部沿海和中部區域。

圖6 海南島歷時1~3 h,4~6 h,7~12 h,>12 h的降水量分布情況

圖7是四種不同持續時間降水的強度分布情況。由圖可知,短歷時降水強度在(1.41~2.86)mm/h之間,中歷時的降水強度有所提高,達到了(2.07~3.23)mm/h。隨著降水時長的進一步延長,降水強度的上限有所提高,達到3.89 mm/h,而其下限反而出現新下降,低至1.62 mm/h。當降水時長增值12 h以上后,降水強度的上下限均提高至了最大,其中上限值達到了最高的5.79 mm/h,下限值也高于其它三種降水時長。因此,降水強度由大至小的排列為超長歷時>長歷時>中歷時>短歷時。短歷時降水強度最高出現在近西部沿海的區域,而最低則出現在五指山脈東部,整體呈現出由西北沿海向東南沿海逐漸降低的趨勢,等值線近乎與東北-西南連線相平行。中歷時降水強度最低點也出現在五指山,向四周呈輻射狀的升高趨勢,向東北延伸的過程中在文昌地區又出現下降。長歷時和超長歷時降水強度的最低點也出現于五指山觀測站,由四周向中心逐漸降低,其中五指山西部-南部一帶的降水強度大于其東北部。由此可知,四種降水事件的強度最低點均出現在五指山觀測站,海南島西部的東方觀測站附近的強度最高。

圖8是四種降水事件累積降水量在全年平均降水量中的占比情況。由于各觀測站降水總量不一致(圖1(a)),所以降水量貢獻率的分布規律與圖6有一定差異。由降水量貢獻率的上下限變化可知,由大致小的排序為:短歷時(0.31)>超長歷時(0.27)>中歷時(0.24)>長歷時(0.18)。海南島短歷時降水貢獻率在0.23~0.38之間,其中低于0.25的觀測站僅3個,出現在海南島的南部和東南部,12個觀測站的短時降水占比達到0.3以上。由圖7知,短歷時降水強度最小,其高的降水量貢獻率主要來源于高的降水發生次數,統計知短歷時降水每年平均出現次數達到了204次,遠高于中歷時(37次)、長歷時(15次)和超長歷時(7次)出現的次數。隨著降水持續時間的延長,中歷時降水貢獻率整體出現了一定的下降,僅8個觀測站的占比達到了0.25,且均沒有超過0.3。另外,其分布呈現出西部和東部較低,南-中-北沿線較高,最高出現在北部平原區域。當降水時間達到7~12 h后,其貢獻率進一步下降,全部低于0.25,其分布呈現出南高北低的規律。當持續時間超過12 h后,降水貢獻率有較大提升,多數觀測站的超長歷時降水貢獻率在0.25~0.3之間,這主要來源于高的降水強度(圖7(d))。

圖7 海南島歷時1~3 h,4~6 h,7~12 h,>12 h的降水強度分布情況

圖8 海南島歷時1~3 h,4~6 h,7~12 h,>12 h的降水量貢獻率分布情況

2.4 強降水事件分布特征

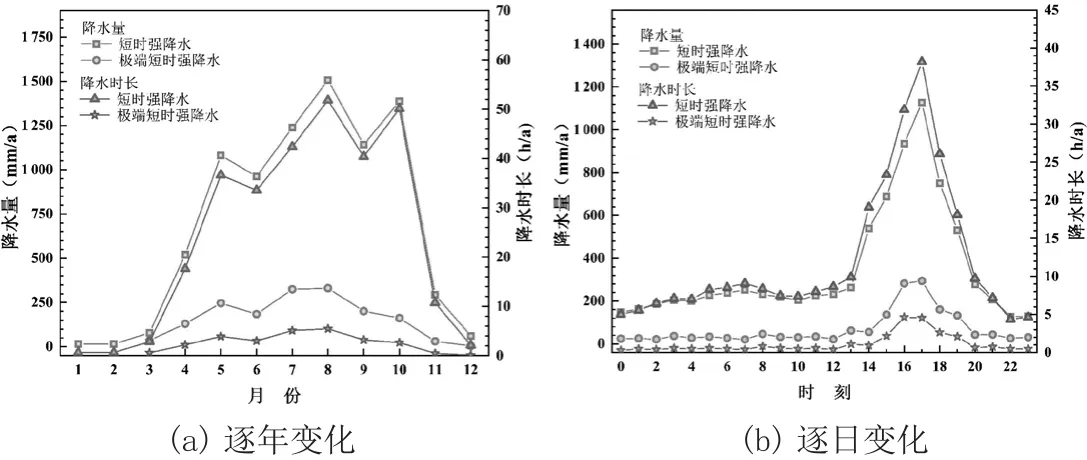

強降水具有較快的下落速度和較大的雨滴直徑,對材料表面有較強的撲擊作用,易沖蝕和清洗表面,增加侵蝕,使保護膜剝離,造成結構退化,表面裂化等[4,20]。另外,強降水極易造成路況擁堵甚至交通事故,進而嚴重影響通行效率[21]。了解強降水的時空分布對武器裝備的服役和使用,以及人們的生產生活具有重要的意義。海南島各月份和時刻出現的短時強降水和極端短時強降水的年總降水量和年總降水時長如圖9所示。由圖9(a)可知,海南島各月份均會出現短時強降水,降水時長和降水量具有相似的變化規律,均出現先升高后降低的單峰變化。降水時長在(0.6~51.8)h之間,降水量在(15.9~1 505.8)mm范圍內,最大值均出現在8月份,最小值則出現在2月份。整體上可以看出夏季出現強降水的次數最多,秋季次之,春季也較高,冬季則最小,這種現象主要是海南島降水受季風控制導致的。海南島各月份發生極端短時強降水的概率有所降低,降水量和時長均發生大幅度的減少,冬季幾乎不發生極端短時強降水事件。降水量最高出現在7月,僅360 mm,僅為短時強降水的3/10。出現的次數最大為5.6 h,僅為短時強降水時長的1/9,這說明海南地區出現極端短時強降水的概率也較低。

圖9(b)顯示短時強降水和極端短時強降水具有明顯的日變化特征,兩者在夜間20:00至下午14:00之間幾乎沒有發生明顯變化,在14:00~20:00則發生大幅度提升,與全年降水量/時長(圖4)的變化十分相似,說明兩種降水事件多出現在白晝。短時強降水量在(127.5~1 127.1)mm之間,最低降水量出現在22:00,17:00的降水量最高;降水時長最短為22:00的4.4 h,最長為17:00的38.2 h,兩者極值差異較大(約9倍)。各時刻極端短時強降水量和時長均發生大幅降低,降水量降低至短時強降水的1/10~1/3,而時長則降低至1/7~1/4。降水量和時長的極值與短時強降水出現的時刻幾乎一致,但是它們差異有所增加(14~18倍),說明出現極端短時強降水的時段更加集中。

圖9 海南島強降水事件的逐年和逐日變化

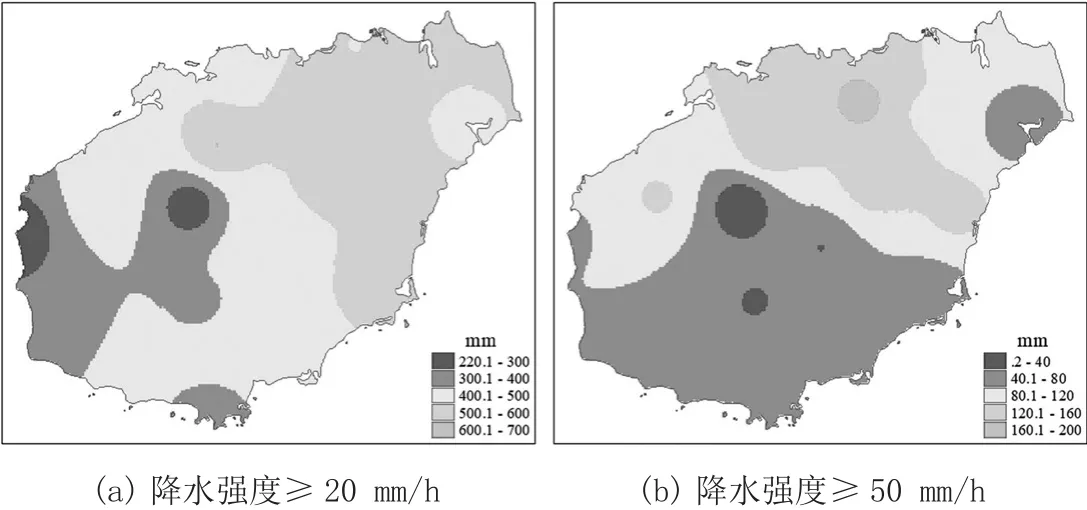

圖10是海南島11年間短時強降水和極端短時強降水的年均降水量分布情況。海南島年均短時強降水量在(220~600)mm之間,極值差異在3倍左右,空間差異也較大。極端短時強降水量在(0~182)mm范圍內,其空間差異比短時強降水量更大。兩種降水時間均呈現出東北高,西部和中部低的分布規律。最低降水量出現在中部五指山附近的白沙觀測站,五指山西部和南部的降水量整體低于其東部和北部,說明山脈對于強降水事件也有同樣的阻礙作用。

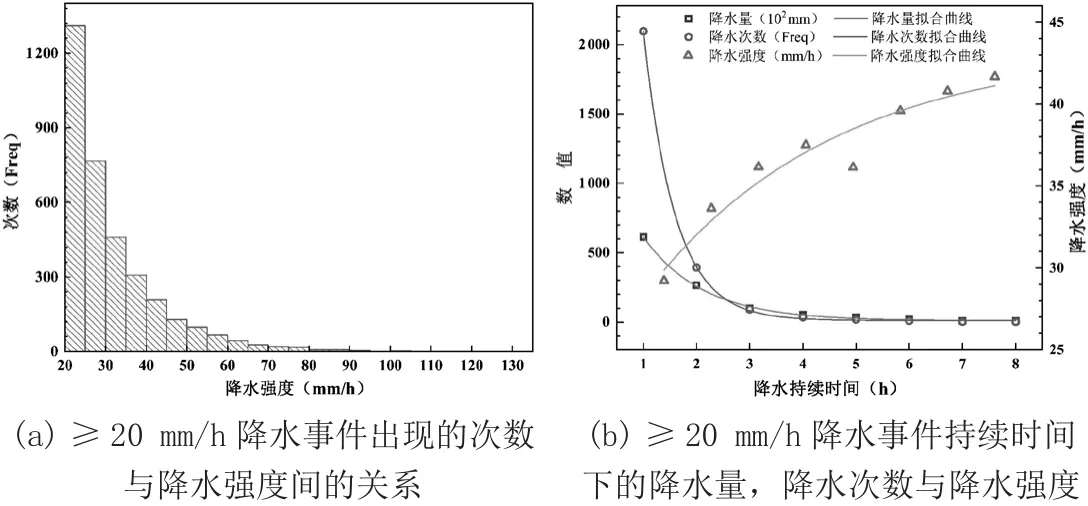

圖10 海南島降水強度≥20 mm/h和≥50 mm/h的年降水量的分布情況

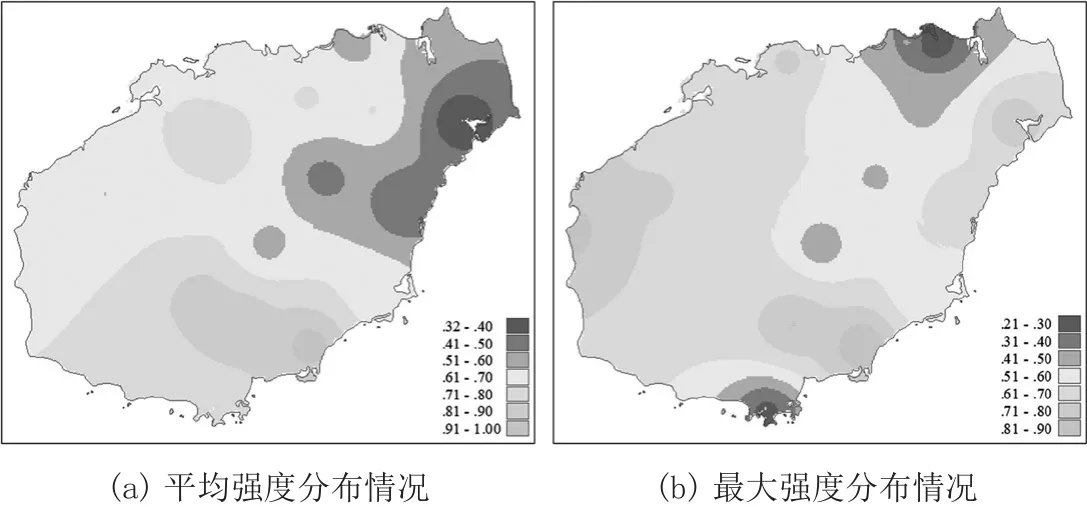

海南島強降水事件的平均降水強度和最大降水強度的空間分布情況見圖11。年平均降水強度在(29~34.4)mm/h之間,而最大強度則達到了(63.8~131.1)mm/h(平均強度88.5 mm/h),是平均強度的2~5倍。這說明更多的強降水事件的強度集中在平均降水強度至20 mm/h的范圍內,如圖12(a)所示。海南島11年間各降水強度段出現的次數呈現出先急速下降后平緩下降的指數型變化規律,平均降水強度僅31.5 mm/h,說明極端短時強降水事件的發生次數和概率較小。另外,強降水平均強度和最大強度的分布規律相似,均為由西北向東北逐漸降低,與圖7(a)中短歷時降水強度的分布規律相似。圖12(b)顯示海南島11年間強降水的持續時間最長為8 h,持續時間較短。隨著持續時間的延長,降水量呈現出指數型的下降規律,1 h的降水量最大為61 256.7 mm,占比達到56 %,持續8 h的降水量僅為666.7 mm(占比<1 %),發生了兩個數量級的下降。強降水事件的各持續時間出現的次數也呈現出指數型的變化,且其下降速率較降水量的下降更快。1 h的強降水為2 097次,占比超過79 %,持續時間8 h的降水僅為2次(<0.1 %),說明降水次數的集中性更強。因此,強降水強度呈現出隨降水時間而升高的指數型變化趨勢,1 h的降水強度為29.2 mm/h,持續時間8 h的降水強度則達到了41.7 mm/h。

圖11 海南島強降水平均強度和最大強度的分布情況

圖12 海南島≥20 mm/h降水事件出現的次數與降水強度間的關系和各持續時間下的降水量,降水次數與降水強度

3 結語

通過分析海南島年降水、不同歷時降水、強降水空間分布和降水日/月變化特征,得到如下結果:

1)海南島年降水量充沛,降水時間長,各地區年降水量均達到了1 000 mm,呈現出中東部沿海高,西部的東方市最低,東部為西部的2倍以上,降水強度與它們的分布規律相反。海南島降水干濕季節分明,總體上夏季>秋季>春季>冬季,季節差異達到8倍。另外,海南島北部和南部降水量受時長影響較大,強度影響較小;東部沿海強度影響更大,時長較小;其它區域受兩者共同影響較大,但以東南沿海的影響作用更顯著。

2)海南島降水量、降水時間和降水強度日變化為白晝單峰型,峰寬約8 h,出現在12:00~20:00,最大降水量和降水強度出現在下午17:00,單峰兩側無明顯突變。海南島各觀測站白晝降水均高于夜間降水,白晝降水量最高占比達到了79.3 %,空間上由西北向東南逐漸降低。

3)海南島降水持續時間較長,整體以短歷時和超長歷時為主,中歷時和長歷時占比較小。

4)海南島強降水具有明顯的年變化和日變化特征,最多出現在夏季的午后,空間上由西北向東南逐漸降低。強降水事件的持續時間較短(<8 h),隨時間增加出現指數型下降,但是降水強度卻出現指數型上升。

海南島降水受夏季季風控制,整體降水量大,降水時間長,降水強度大,且強降水占比高,季節和晝夜降水差異明顯。結果充分展示了海南島降水在時間維度和空間維度的分布特征,可以為實驗室加速實驗的參數選取提供依據,同時也可以為裝備(產品)自然環境試驗的結果提供降水參數,為裝備(產品)的環境適應性考核驗證和腐蝕防護設計提供輸入。