數字人文就業崗位調查分析

楊佳懌 賈迪雅

摘 ?要:通過文獻調研,明確高校畢業生從事數字人文相關崗位的范疇。選取2020—2022年招聘網站數字人文相關的112條招聘信息,對用人單位類型、職位名稱、技能要求等進行分析,發現數字人文崗位出現“產業化”“多元化”等特征。通過向開設相關課程和專業的高校發布問卷、訪談用人單位等形式,調研畢業生從事數字人文相關崗位的現狀及影響因素。從構建多層次的數字人文培養體系、注重實習實踐、培養學生的創新性、合作性思維等方面提出具體策略。

關鍵詞:高校畢業生;數字人文;就業崗位

Abstract: Through literature research, the category of college graduates’ employment areas who are engaged in digital humanities is clarified. Then, 112 job advertisements related to digital humanities professionals on the recruitment websites from 2020 to 2022 are collected and the types of employers, position titles, skill requirements are analyzed. The result of the analysis shows that digital humanities posts have the characteristics of ‘industrialization’ and ‘diversification’. By administrating questionnaires to universities that offer relevant courses and majors of digital humanities and interviewing companies, the current situation and influencing factors of graduates engaged in digital humanities are investigated. Specific strategies as building a multi-level digital humanities training system, paying attention to practice, and cultivating students’ innovative and cooperative thinking are put forward.

Keywords: Graduates; Digital humanities; Position

1 引言

數字人文起源于計算人文學科,是一門將現代計算機和網絡技術的深入應用與傳統人文學科研究與教學相結合的交叉學科,能夠將自然科學、社會科學和人文學科的關注點結合起來,探索現象的一般規律性或個體特殊性。[1]國外對數字人文研究始于20世紀40年代末期,最初可以追溯到“計量史學”“文學與語言學”等領域,[2]但目前學術界尚未對數字人文的概念進行統一界定。蘇珊·霍基(Susan Hockey)等提到,數字人文是將自然科學研究所具有的特點在科學研究中融合。[3]王曉光在國內引入“數字人文”概念,認為數字人文是傳統人文研究中數字技術和網絡技術優勢的融合,形成了一個新的交叉學科研究門類。[4]筆者認為,數字人文是以人文素養與技術應用為交叉點,將學科融合作為發展方向的一種創新性研究。

習近平總書記指出,要加快發展具有重大實踐意義的新學科和交叉學科,把這些學科的研究作為我國哲學社會科學發展的重要抓手。[5]數字人文學科培養了人文知識與數字技術相結合的交叉學科人才。作為發展中的數字經濟,數字人文的產業形態出現在數字古籍、數字展覽、數字文化博客等新興內容的出版,數字技術與人文知識、傳統文化的深度融合中有著顯著的特征。[6]同時,研究成果具有交叉性,數字人文產業與大數據、人工智能、虛擬現實、電子商務等現代服務業的融合發展也是一個趨勢。本文查閱開設數字人文課程及專業高校人才培養目標、方案等內容,明確了本研究中高校畢業生從事數字人文相關崗位的范疇。包括:高等教育界與科學研究機構、公共文化領域圖檔文博機構的數字化或IT部門、公共管理、知識服務與文化創意產業、文化旅游產業領域的崗位、全球媒體、通信、新聞業等領域的崗位、企業事業單位的信息管理、數據分析崗位。

根據數字人文教育和實踐的現狀,確定數字人文工作所需的具體能力,是為數字人文專業人士設計教育和專業框架的重要依據(蘇芳荔,2020)。[7]因此,了解高校畢業生從事數字人文相關崗位的情況,并進行深入調研,可以為數字人文學科發展及課程設置提供實證支撐。本文對國內外數字人文相關研究進行了梳理,調研數字人文領域崗位需求、對求職者的知識和技能要求以及具體職責等內容,對比國內外數字人文課程設置、人才培養目標、培養形式和師資隊伍等方面的差異,并結合我國就業形勢,提出畢業生從事數字人文相關崗位的具體策略。

2 高校畢業生從事數字人文相關崗位可能性分析

數字人文將多種新型信息技術深入應用于人文學科,形成了新型跨學科領域,應用實踐包括數字化、可視化等工作。[8]以人文社會科學領域(文學、語言學、哲學、法律、表演學、音樂學等)的各種數字化資源為研究對象,主要依托現代通信技術、超媒體和數字圖書館等基礎性研究平臺,不同學科專業又有其對應的具體研究方法[9]。

自2011年武漢大學成立首個數字人文研究中心以來,南京大學、中國人民大學、北京師范大學、南京農業大學、浙江大學等,清華大學、中國人民大學索引學會創建了數字人文專業委員會并組織召開全國數字人文年會,需要大批高層次的數字人文人才。社會的數字化轉型及數字化和信息化戰略發展階段,數字人文與各個學科交融,在科研學術、公共文化、公共管理、知識服務與文化創意產業等領域有大量的人才需求。

2.1 高校畢業生從事數字人文相關崗位的專業分析。數字人文學科培養的是將人文知識與數字技術相融合推進人文研究和知識生產的交叉復合型人才。國外數字人文教育起步較早,在iSchool聯盟認可的116所本科信息學院中,有26所開設了數字人文專業,[10]我國對數字人文的重視程度逐步提高,數字人文教育從最初的數字人文相關課程到博士、碩士點建設,形成系統化人才培養模式。

北京大學、中國人民大學、南京大學等高校面向全校師生開設數字人文課程,擴大了學生知識的輻射范圍和掌握程度,提高了學生的人文科學素養,南京理工大學和鄭州大學還開設了圖書館學、檔案學、圖書館與信息專業碩士研究生數字人文相關的選修課,中國人民大學設立了數字人文碩士和博士點,開展專業教育。[11]加小雙和馮惠玲構建SCP2數字人文教育綜合體系,為高校數字人文教育體系建設以及數字人文人才培養提供理論依據和路徑指導。[12]部分高校圖書館提供數字人文服務,如創新創業教育、構建協同創新服務體系、建設人文數字眾創空間等,浙江大學、廈門大學、陜西師范大學等高校面向全體師生舉行數字人文系列講座,抖音與清華大學共同打造數字人文課堂,新華網“中國GLAM公開課”舉行數字人文專題公開課,表明數字人文教育已經大眾化。數字人文課程面向的對象拓展到了全部專業,因此,在學生就業的過程中,數字人文相關的崗位不只是特定專業可從事,與其相關專業也可以從事。

圖書情報與檔案管理學科重點培養具有較強綜合素養,能進行圖書館學、情報學、檔案學教育與科研工作,并勝任信息資源管理工作、圖書館管理工作、檔案管理工作、知識管理工作及其他信息管理與咨詢工作的復合型專業人才。圖情檔作為一個注重實踐性的學科領域,其人才培養的方向并不僅僅局限于圖書館、檔案館和情報機構,就業范圍廣泛且多元。當前環境下,圖情檔人才的招聘單位和崗位類型分布越來越分散,畢業生就業技能的多元化要求態勢,使該學科人才的就業壓力與日俱增。

在閱讀相關文獻的基礎上,將國內利用招聘信息進行的圖情檔人才需求研究進行梳理歸納發現,對圖情檔一級學科進行的研究較為少見,田野(2018)以圖情檔畢業生的求職方向和求職問題為研究目標,運用內容分析法對圖情檔招聘數據進行定量研究,在具體抽樣分析和量化分析數據的基礎上,為圖情檔人才提供就業參考,為學科教學改革提供參考。楊倩等(2020)利用我國公務員職位數據,通過分析圖書情報與檔案管理類專業相關的職位,總結了我國公務員招考對圖情類相關專業人才的需求狀況。

2.2 高校畢業生從事數字人文相關崗位的要求分析。數字人文相關崗位對畢業生的專業要求較為寬泛,與數字人文聯系緊密的學科,如歷史學、古代文學、文獻學、信息科學、文博、圖書情報與檔案管理、人工智能等專業。

數字人文與文學、英語語言文學、圖書情報與檔案管理等學科聯系緊密,相關專業的畢業生從事數字人文相關崗位可能性更大。數字人文與英語語言文學的交叉產生了數字文獻的收藏和集展、文學作品多個版本的編輯和評述、文本深度挖掘和智能分析、遠距離閱讀、自然語言處理、可視化技術、人文游戲等多個方向。數字人文與圖書情報與檔案管理學科聯系更為緊密。數字人文給檔案領域帶來了新的概念,如“數字人文檔案”“數字記憶”[13]等。圖書館數據庫、電子書等數字資源是數字人文研究和實踐的原材料,信息科學是數字人文項目發展的參考。

數字人文崗位對應聘者的知識和技能有不同的要求,本文按照界定的相關崗位范疇對應聘條件進行說明。①高等教育界與科學研究機構。相關崗位包括:高校教師、科研助理、研究員、數字人文研究中心等領域相關崗位。對數字人文高端人才需求量大,學歷一般為碩士研究生以上。②公共文化領域。文化部出臺相關政策來推進數字文化產業與相關產業融合發展。圖書館、博物館、檔案館、文化館等文化機構運用現代信息技術,依托自身收藏的大量人文資源和數字資源啟動大量數字人文項目,包括圖檔文博機構的數字化或IT部門等相關崗位,對數字內容、圖形設計、圖像處理等技術有要求。③公共管理領域、全球媒體、通信、新聞業等領域的崗位。需要高層次數字人文專業人才,參與公共政策脈絡與內涵建設,采用結合人文精神與科技手段的宣傳思路和方法。④知識服務與文化創意產業、文化旅游產業領域。知識服務企業向社會公開招聘“數字人文類”職位,如同方知網公司招聘“產品經理(數字人文)崗位”。隨著VR、AR、5G等新技術的出現,云上文博等新興業態開始嶄露頭角,紅色旅游的數字化轉型為行業注入了新的活力。[14]⑤企業事業單位的信息管理、數據分析等領域。如數據挖掘專員(文化大數據方向)。

3 高校畢業生從事數字人文相關崗位調查設計及實施

3.1 網站調研設計。本研究分析了2020年4月至2022年4月國家24365等招聘平臺、開設數字人文課程和專業高校就業信息網站中發布的包含“數字人文”或者“數字計算”等關鍵詞的招聘信息。共搜集到112條招聘信息,在招聘信息中,對用人單位的類型、職位名稱、技能要求、薪資待遇等進行分析,并制定編碼方案,對數據進行分類。分析畢業生從事的數字人文相關崗位所需要的專業要求、技能和經驗等,確定數字人文相關崗位所需要的能力,按照結果調整課程設置和學科設置,使畢業生在數字人文相關崗位上具備所需的知識和技能。

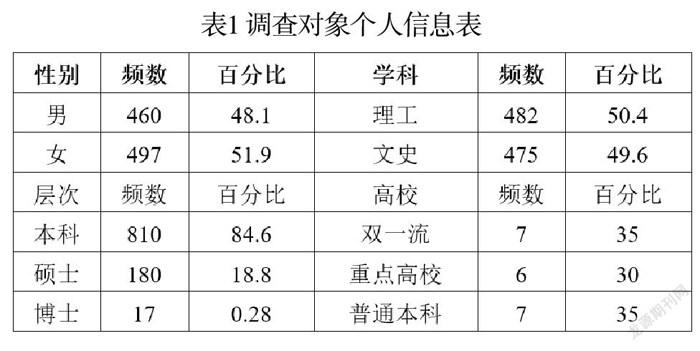

3.2 問卷及訪談調查設計。調查主要通過問卷收集和訪談方式開展,面向開設數字人文課程和專業的20所高校發布問卷1000份,收回957份,回收率達到95.7%。調查對象在性別、學科和層次方面盡可能多樣化(個人信息如表1所示)。

有效問卷中,女性共497人,占51.9%,男性共460人,占48.1%。理工類482人,占50.4%,文史類475人,占49.6%。本科占84.6%、碩士占18.8%、博士占0.28%;來自雙一流高校的占35%、重點高校占30%、普通本科高校35%,選取部分設立數字人文崗位的用人單位,采用電話調研的方式,進行訪談,了解用人單位對畢業生能力要求、崗位職責等要求。

問卷包括畢業生期望、數字人文崗位認知、就業去向、數字人文相關課程或者學科背景對于求職的幫助、通過數字人文相關崗位實現個人價值與社會價值等內容,其中,就業去向中的崗位按照本研究對數字人文崗位定義的范疇。問卷采用從“完全不同意”到“完全同意”的李克特四級量表計分。通過探索性因子分析檢驗了動機削弱現狀調查問卷的結構效度,結果顯示KMO值為0.72,Barletts test為3434.358(df=105,p=.000<.05),方差貢獻率達到78.58%,說明問卷具有良好的結構效度,問卷整體信度系數α=0.82,說明該量表具有較好的內部一致性。

4 數據統計分析及結論

本節首先根據崗位職責描述將圖情檔人才招聘的相關崗位類型進行聚類,從工作地點、單位性質、所屬行業等字段對社會組織需求進行統計分析,對不同字段進行關聯分析,挖掘和發現招聘信息中隱藏的知識。

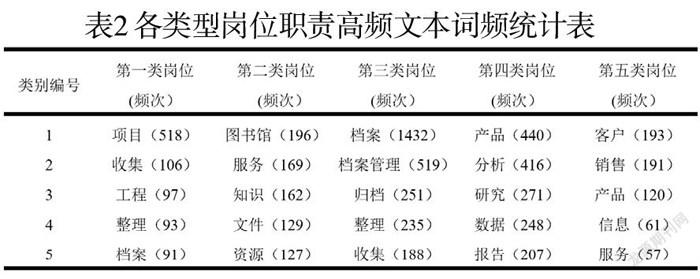

4.1 高校畢業生從事數字人文相關行業領域分布。本研究將聚類后各類型崗位職責字段中的高頻文本進行詞頻統計分析,分別選取頻次較高的5個文本,如表2所示。

從表2可以看出,第一類崗位的職責描述中出現頻次最高的詞是“項目”,還出現了大量的“工程”“收集”“整理”等詞語。可以發現這類崗位主要與項目管理、工程資料管理、服務支持等工作有關。因此,本文將這類崗位概括為項目管理與支持類崗位。

第二類崗位的職責描述中出現頻次較高的詞是“圖書館”“服務”“知識”,此外,也大量出現了“文件”“資源”等詞匯。可以發現這類崗位主要與圖書館服務、知識管理等工作有關。因此,本文將這類崗位概括為知識管理與圖書館服務類崗位。

第三類崗位的職責描述中出現頻次較高的詞是“檔案”“檔案管理”“歸檔”“整理”“收集”等詞匯。可以發現這類崗位主要是檔案管理的相關工作,需要負責文件資料收集、檔案整理、借閱登記、分類歸檔、檔案體系建設、檔案信息化等工作。因此,本文將這類崗位概括為檔案管理類崗位。

第四類崗位的職責描述中出現頻次較高的詞是“產品”“分析”“研究”“數據”“報告”等詞匯。可以發現這類崗位主要與產品管理、數據分析等工作有關。因此,本文將這類崗位概括為數據分析與產品管理類崗位。

第五類崗位的職責描述中出現頻次較高的詞是“客戶”“銷售”“產品”“信息”“服務”等詞匯。可以發現這類崗位主要是與銷售相關的工作,需要根據公司的產品和服務,了解客戶信息,進行陌生拜訪,與客戶交流溝通,開發新客戶,跟蹤市場趨勢,進行市場開發和推廣,完成銷售任務指標,維護老客戶,也包括舉辦市場活動、客戶培訓等銷售輔助工作。因此,本文將這類崗位概括為銷售類崗位。

4.2 高校畢業生從事數字人文相關崗位名稱。數字人文職位名稱呈現多元化特征,職位名稱中出現頻次較高的為“數字人文中心研究員”“數字人文館員”“產品經理(數字人文崗)”等,但也會出現“數字編輯”“數字服務專員”“信息化專員”等崗位名稱,表明數字人文與出版發行、數字館藏服務、數字項目管理等方面融合。具體崗位名稱關鍵詞及頻次見表3。

國內對圖情檔人才有招聘需求的崗位類型主要有5大類。各大類的崗位數量占比如表4所示。

其中,知識管理與圖書館服務類、檔案管理類崗位的占比均超1/3,這與圖情檔以圖書館學、檔案學、信息資源管理等專業為主有較大關系,也說明國內招聘市場對圖情檔人才的需求主要也集中于圖書館服務、信息資源管理與檔案管理相關崗位。

另外,數據分析與產品管理類崗位也占有較多的比例,這些崗位與圖情檔中的情報學專業有較大關聯,反映出對圖情檔中信息分析方面的人才需求。另外,項目管理與支持類、銷售類崗位也有不少崗位需求,體現出對圖情檔人才的一定偏好。這些崗位類型為國內圖情檔人才提供了一些需求量較大的職業選擇。

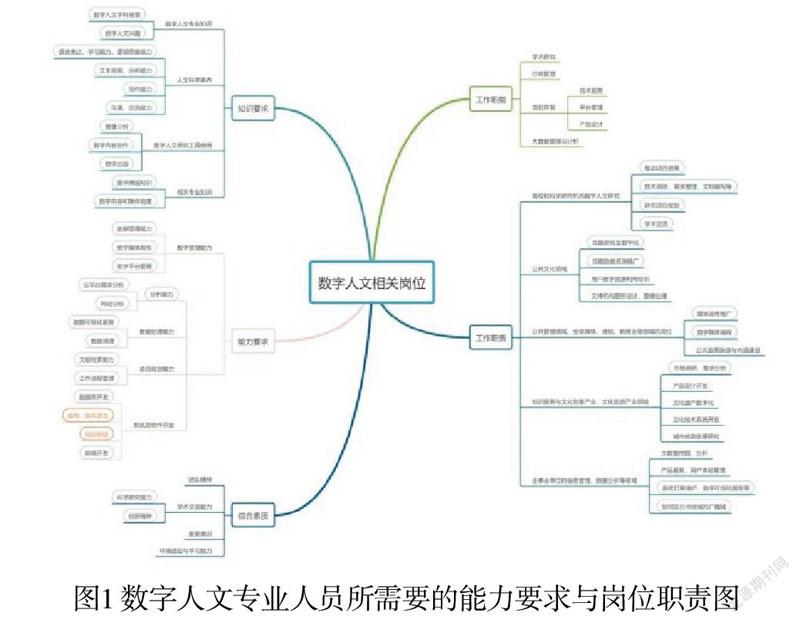

4.3 高校畢業生從事數字人文相關崗位知識技術要求、崗位職責。通過對崗位職責、任職要求等進行調查,發現用人單位對高校畢業生從事數字人文崗位的能力要求分為數字管理能力、數字人文研究方法、系統管理和軟件開發能力。圖1中列出了數字人文相關崗位工作職能、職責范疇、所需要的各種知識、技能和綜合素質要求。

從圖中可以看出,數字人文相關崗位對畢業生知識方面的要求主要涵蓋數字人文專業知識、人文科學素養、數字人文研究工具使用、相關專業知識。能力要求包括數字管理能力、分析能力、數據處理能力、項目管理能力和系統及軟件開發能力。綜合素質方面注重團隊精神、學術交流能力、服務意識、環境適應與學習能力。

值得注意的是,數字人文相關崗位對技術要求較高,76%的崗位要求掌握文本分析方法、視覺主流分析方法、前端開發工具、知識圖譜技術等。在崗位職責中出現較多的關鍵詞為“產品設計”“項目管理”“網站開發”“數字化項目規劃”“云平臺需求分析”“技術調研”“數據可視化服務”“數字資源建設”等。

在調研中,對設立數字人文崗位的用人單位開展電話、線上調研,獲取用人單位對畢業生學歷、學科專業、知識和技能等方面的要求,用人單位對數字人文工具方法的掌握、數據處理能力等應用技術能力較為關注。

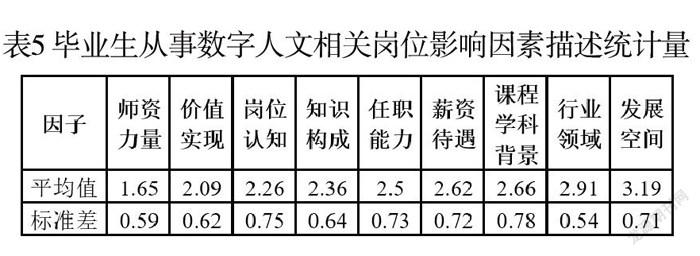

4.4 高校畢業生從事數字人文相關崗位影響因素分析。問卷結果顯示,畢業生認為9個因素對其從事數字人文相關崗位有影響,按照其影響力(從強到弱)依次為:發展空間、薪資待遇、行業領域、知識構成、價值實現、崗位認知、任職能力、課程或學科背景、師資力量。9個因素中可以提取出4個主因素:畢業生期望(薪資待遇、行業領域、發展空間)、個人認知(崗位認知、價值實現)、崗位要求(知識構成、任職能力)、專業相關性(課程或學科背景、師資力量)。

調查結果顯示畢業生對數字人文相關崗位的期望影響力最強(M=2.9041),其次是崗位要求(M=2.4319)和個人認知(M=2.1723),專業相關性影響力最弱(M=2.1531)。這與用人單位線上調研的結果基本一致,82%的用人單位要求畢業生具備數字人文背景或者對數字人文感興趣,并未嚴格限定數字人文專業。為調查不同學科背景的畢業生從事數字人文相關崗位是否存在差異,筆者進行了獨立樣本t檢驗。

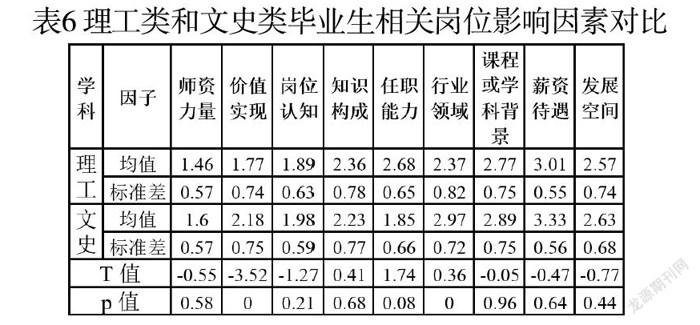

從表6可以看出,理工類和文史類畢業生在師資力量、崗位認知、知識構成、任職能力、課程或學科背景、薪資待遇、發展空間七個方面的歸因情況非常相似。理工類和文史類畢業生在價值實現、行業領域兩個方面存在顯著性差異,相對于理工類學生,文史類學生在進行數字人文相關崗位選擇時更多地考慮個人價值與社會價值的實現(p值為.000)、行業領域的重要性(p值為.001)。

5 高校畢業生從事數字人文相關崗位問題建議

5.1 加強數字人文與專業學習的深度融合。如今信息化進程不斷加快,社會對圖情檔專業人才的需求崗位已不局限于圖書館管理、檔案管理等傳統崗位,如數據分析、產品管理、項目管理、技術支持等崗位對圖情檔人才的需求也較多。需求的行業門類呈現多元化的局面,除了傳統的教育業、制造業、房地產業以外,像IT、互聯網等新興行業對圖情檔人才也有較多的需求。多崗位、多行業對圖情檔人才的需求體現著社會對復合型人才的需求,圖情檔學科也在向學科交叉與融合的方向發展。圖情檔高校應根據社會對人才的需求特點,適當調整人才培養目標。為更好地培養具有復合型知識的人才,高校可以借助其優勢學科,有針對性地確定圖情檔人才培養定位,發揮本校重點學科的優勢,為圖情檔學科復合型人才的培養提供更多的支持。數字人文學科是一個獨特的跨學科研究和實踐領域。數字人文學科獨立于領域構建的過程,也體現了跨學科融合、理解和發展新研究領域的過程,跨學科協作是數字人文學科的基本特征。[15]基于數字人文領域工作的學位要求分析,用人單位對數字人文專業并無嚴格要求,但要求應聘者有一定的數字人文背景,圖書情報與檔案管理、計算機科學、歷史學、文學、藝術學、國學或其他相關領域學科背景均可從事數字人文相關崗位,因此,應注重數字人文同其他學科的融合。

5.2 拓寬數字人文人才培養渠道。我國的數字人文教育大部分由信息管理學院進行,師資以圖書情報領域的教師為主,而國外的數字人文課程基本都在高校數字人文中心下,教學團隊跨越多個領域。在課程內容上,國外偏重于數字人文技術的研究與應用,而國內則傾向于開設理論課程和數字人文技術的研究與應用。[16]在課程設置方面,可加快推進數字人文教育,開設數字人文選修課,加快數字人文建設,設立專業學位,改革人才培養方式和教學內容,重點考查學生掌握和應用數字人文技術的能力。同時,收集數字人文領域的就業需求,推動課程優化,根據時代和市場需求動態調整課程模式,實現人才培養與時俱進。

①增加數字人文專業和課程。國外有很多數字人文學位,但很少有地方高校提供數字人文專業。2021年,中國人民大學信息管理學院在圖書館、信息與檔案管理一級學科下設立數字人文學科碩士點,數字人文學科首次成為一門學科。[17]2022年,中國人民大學增設數字人文學科博士學位,進一步鞏固中國人民大學在中國數字人文教育領域的領先優勢。

②完善數字人文多渠道教育體系。高校通過開設數字人文課程、設立數字人文研究中心、學位項目和數字人文講座,開展數字人文領域的理論研究和學術交流,探索數字人文人才創新和培養的實踐路徑。通過學習數字人文課程,學生可以將數字人文方法應用到各個學科,促進學生掌握數字人文方法,滿足勞動力市場在就業選擇上的需求。

5.3 提升數字人文學科研究的應用屬性。數字人文學科是一門實驗性很強的學科,其教學內容和研究成果往往反映實驗項目的結果。從網站調研分析來看,很多數字人文崗位都與“項目管理”相關,“項目管理能力”也是招聘數據中涌現的關鍵技能要求。數字人文崗位中有大量從事項目管理的工作,需要促進“基于項目的學習”教育和獨立開發數字項目的能力。開展科學研究是數字人文課程的核心,教育目標是讓學生在做理論和實踐的同時,利用項目平臺工作和學習。[18]

5.4 設計理論實踐并重的數字人文課程體系。本土數字人文課程大部分由信息管理學院開設,由圖書館、信息、檔案管理系教授,師資構成相對簡單。它側重于數字人文課程的概述、理論和方法,不強調數字技術的學習和應用。根據數字人文學科崗位能力要求,可分層次、分門類構建課程體系:數字人文技術基礎、數字化內容創作、數據管理、數字出版和網絡出版;編程語言、數字學術平臺、存儲工具、數字挖掘、媒體圖像、音頻、視頻數字化等工具和技術;通識課程,包括項目管理、工作流分析、寫作、溝通等課程。

5.5 實現人文素養與應用技術能力的融合。在人才培養過程中,需要破除簡單以數字技術為工具,重視數字工具的開發應用,卻忽視對人文精神的培養的觀點。[19]數字人文學科要有“與不同的團隊有效工作和溝通交流的能力”“出色的溝通、表達和人際交往以及與廣泛的利益相關者合作以進一步發展數字化的能力”。相關職責包括“與其他部門聯絡、推進工作”等活動。在進行技術能力培養時,需注重綜合素質及人文素養的提升。

*基金項目:1、河南省高校重點科研項目(項目名稱:后疫情時代基于大數據的就業供求信息智能匹配技術研究;編號:23A880002)階段性成果。2、河南省哲學社會科學規劃項目(項目名稱:新就業形態下高校高質量就業路徑研究;編號:2021BJY039)階段性成果。3、河南省教育科學“十四五”規劃項目(項目名稱:新就業形態下河南省高校職業教育協同育人機制研究;編號:2021YB0166)階段性成果。

參考文獻:

[1]Tibor Koltay.Library and information science and the digital humanities:Perceived and real strengths and weaknesses[J].Journal of Documentation,2016,72(04):781-792.

[2]Anderson M.Quantitative History[M]// The Sage Handbook of Social Science Methodology.London:Sage Publications,2007:246-263.

[3]蘇珊·霍基,葛劍鋼.人文計算的歷史[J].文化研究,2014(02):173-193.

[4]王曉光.“數字人文”的產生、發展與前沿[M]//方法創新與哲學社會科學發展.武漢:武漢大學出版社,2010:207-221.

[5]習近平在哲學社會科學工作座談會上的講話[EB/OL].[2017-12-21].http//news.xinhuanet.com/politics/2016-05/18/c_1118891128_4.htm.

[6]中國經濟網.數字人文產業化道路初現 高質量發展指日可待[N].中國青年報,2021-3-30.

[7]蘇芳荔,常人杰.國外圖書情報領域數字人文工作需求及職能分析——基于 ALA JobLIST的分析[J].圖書情報工作,2020,64(16):132-142.

[8]POOLE A H.The conceptual ecology of digital humanities[J].Journal of documentation,2017,73(01):91-122.

[9]劉夏,何高大.數字人文與新文科視角下的英語專業人才培養探索[J].外語電化教學,2022(01):27-33.

[10]張旭,王曉宇.數字人文學科歸屬及其與圖情檔關系初探[J].情報理論與實踐,2022(02):29-42.

[11]平碩,黃永勤;楊安蓮.國內外檔案領域數字人文研究進展[J].浙江檔案,2022(05):28-31.

[12]加小雙,馮惠玲.“SCP2”數字人文教育綜合體系的構建與應用[J].圖書館論壇,2020,40(04):22-29.

論壇,2020,40(04):22-29.

[13]馮惠玲.數字記憶:文化記憶的數字宮殿[J].中國圖書館學報,2020,46(03):4-16.

[14]吳志才,黃詩卉,張凌媛.數字人文:紅色旅游發展的新路徑[J].旅游學刊,2021(06):7-9.

[15]陳艷紅,陳晶晶.數字人文視域下檔案館紅色檔案資源開發的時代價值與路徑選擇[J].檔案學研究,2022(03):68-75.

[16]趙澤龍,加小雙.歐美高校數字人文教育模式分析及其借鑒[J].蘭臺世界,2020(11):34-40.

[17]人大信管學院就開辦數字人文學科進行論證[EB/OL].[2021-02-21].http://irm.ruc.edu.cn/displaynews.PHp?id=6427.

[18]徐孝娟,侯瑩,趙宇翔,夏劍飛.國外數字人文課程透視——兼議我國數字人文課程設置及人才培養[J].圖書館論壇,2018,07:1-11.

[19]許苗苗,邵波.我國數字人文發展的脈絡、問題及啟示[J].圖書館學研究,2020(14):2-10.

(作者單位:鄭州航空工業管理學院 來稿日期:2022-08-11)