HPLC同時測定東北產區白屈菜6個生物堿成分的含量△

郭小趁,張悅,2a,劉永建,高旭華,劉永剛*

1.北京中醫藥大學 中藥學院,北京 102488;

2.北京市平谷區市場監督管理局 檢驗檢測中心,北京 101200

白屈菜是我國的一種傳統中草藥,最早收載于《救荒本草》[1],為罌粟科植物白屈菜屬白屈菜Chelidonium majusL.的干燥全草。其別名為土黃連、山黃連、八步緊、牛金花、斷腸草、雄黃草、小野人血草,為多年生草本植物,喜生于山谷的濕潤地帶,林緣水溝邊,是北方山區常見的藥用植物[2],作為吉林省的道地藥材,被收錄于《吉林藥材圖志》[3]。白屈菜味苦,性涼,有毒,歸肺、胃經,具有鎮痛、止咳、利尿、解毒的功效,主治胃痛、腹痛、腸炎、痢疾等疾病[4]。現代研究表明,白屈菜藥材含有的活性成分大多是異喹啉類生物堿,主要包括原阿片堿、白屈菜堿、白屈菜紅堿、人血草堿、血根堿、小檗堿等,這些生物堿的生物活性多集中于抗炎抑菌、抗腫瘤、殺蟲、鎮痛祛痰止咳等方面[5-9]。

本課題組以東北產區白屈菜干燥全草為研究對象,對其進行提取分離,得到并且鑒定了多個生物堿單體化合物(20 個單體化合物,多為生物堿成分),其中二氫黃連堿、人血草堿單體化合物含量較高,而目前與白屈菜指標性成分含量測定的相關研究中并未涉及二氫黃連堿、人血草堿。眾所周知,中藥材所含成分復雜,且大量的藥理實驗證明,單味藥與其藥材某單一成分的作用是不可以等同的,中藥材的藥效大多是各成分的綜合作用[7]。《中華人民共和國藥典》(以下簡稱《中國藥典》)2020 年版中僅用白屈菜紅堿作為指標成分來衡量白屈菜藥材的質量是不全面的。因此,本研究在《中國藥典》2020 年版的基礎上新建立了同時測定東北產區白屈菜藥材中白屈菜堿、二氫黃連堿、人血草堿、血根堿、小檗堿、白屈菜紅堿的高效液相色譜法(HPLC),為提升和完善東北產區白屈菜藥材的質量標準提供了實驗依據。

1 材料

1.1 儀器

LC20AT 型高效液相色譜儀(配備四元泵、在線真空脫氣機柱溫箱、自動進樣器、紫外可變波長檢測器,日本島津公司);KH-250 型速控超聲波清洗器(昆山禾創超聲儀器有限公司);BT25S型十萬分之一電子天平、BSA124S-CW 型萬分之一電子天平(賽多利斯公司)。

1.2 試藥

對照品白屈菜堿、二氫黃連堿、人血草堿、血根堿、小檗堿、白屈菜紅堿均為實驗室自制,通過核磁共振氫譜(1H-NMR)、核磁共振碳譜(13CNMR)、質譜(MS)等譜學數據確證了其化學結構,經HPLC 面積歸一法檢測質量分數均大于98.0%;乙腈、甲醇、三乙胺(色譜級,美國Fisher公司);磷酸(國藥化學試劑有限公司);其他試劑均為分析純。12 批白屈菜藥材來源信息見表1,經北京中醫藥大學中藥學院劉永剛教授鑒定為罌粟科植物白屈菜C.majus L.全草,標本存于北京中醫藥大學中藥學院。

表1 12批白屈菜藥材來源信息

2 方法與結果

2.1 溶液的制備

2.1.1 混合對照品溶液的制備 分別精密稱定對照品白屈菜堿、二氫黃連堿、人血草堿、血根堿、小檗堿、白屈菜紅堿適量,加甲醇溶解并定容,制成質量濃度分別為33.60、68.00、46.40、76.80、34.40、37.76 μg·mL-1的混合對照品溶液。

2.1.2 供試品溶液的制備 取上述東北產區白屈菜藥材粉末(過三號篩)約2.5 g,精密稱定,置圓底燒瓶中,精密加鹽酸-甲醇(0.5∶100)混合溶液50 mL,稱定質量,加熱回流1.5 h,放冷,再稱定質量,用鹽酸-甲醇(0.5∶100)混合溶液補足減失的質量,搖勻,濾過,精密量取續濾液25 mL,蒸干,殘渣加甲醇使溶解,轉移至10 mL 量瓶中,加甲醇至刻度搖勻,過0.22 μm微孔濾膜,即得。

2.2 色譜條件

采用SB-C18(250 mm×4.6 mm,5 μm)色譜柱;以乙腈(A)-1%三乙胺(B)作為流動相,用磷酸調節pH 至3.0,梯度洗脫(0~5 min,10%~20%A;5~15 min,20%~24%A;15~55 min,24%A;55~60 min,24%~10%A);流速1.0 mL·min-1,檢測波長274 nm,柱溫35 ℃,進樣量10 μL[7-17]。

按照2.2 項下色譜條件測定混合對照品溶液及白屈菜藥材樣品溶液,白屈菜堿、二氫黃連堿、人血草堿、血根堿、小檗堿、白屈菜紅堿與相鄰色譜峰的分離度均大于1.5,色譜圖見圖1。可知混合對照品溶液中6 種生物堿與供試品溶液中待測成分的HPLC圖保留時間比對,依次為白屈菜堿28.07 min、二氫黃連堿29.59 min、人血草堿31.48 min、血根堿35.47min、小檗堿40.51min、白屈菜紅堿53.42min。

圖1 混合對照品及白屈菜藥材樣品HPLC圖

2.3 方法學考察

2.3.1 線性關系考察 分別精密量取混合對照品溶液0.5、1.0、2.0、4.0、8.0、10.0 mL 至10 mL 量瓶中,加甲醇定容至刻度,得到系列質量濃度混合對照品溶液。分別精密吸取各混合對照品溶液10 μL進樣測定。以對照品質量濃度(μg)為橫坐標(X),峰面積值為縱坐標(Y)進行線性回歸,得6 種成分的回歸方程,結果見表2。表明6種生物堿單體化合物的峰面積隨質量濃度變化呈良好的線性關系。即東北產區白屈菜藥材中白屈菜堿、二氫黃連堿、人血草堿、血根堿、小檗堿、白屈菜紅堿的質量濃度分別在1.68~33.60、3.40~68.00、2.32~46.40、3.84~76.80、1.72~34.40、1.89~37.76 μg·mL-1與峰面積呈良好的線性關系(r≥0.999 9)。

表2 白屈菜6種成分的線性關系

2.3.2 精密度試驗 取同一白屈菜供試品溶液,按2.2項下色譜條件重復進樣6次,測定各峰面積,計算白屈菜堿、二氫黃連堿、人血草堿、血根堿、小檗堿、白屈菜紅堿的峰面積RSD 分別為0.31%、0.35%、0.42%、0.41%、0.35%、0.36%,表明儀器精密度良好。

2.3.3 穩定性試驗 取同一批白屈菜藥材粉末,按2.1.2 項下方法制備供試品溶液,按2.2 項下色譜條件分別于0、2、4、6、8、10、24 h 進樣測定峰面積,計算白屈菜堿、二氫黃連堿、人血草堿、血根堿、小檗堿、白屈菜紅堿的峰面積RSD 分別為1.00%、1.15%、1.76%、1.79%、1.01%、1.15%,表明供試品溶液在24 h內穩定性良好。

2.3.4 重復性試驗 取同一批白屈菜藥材粉末,按項2.1.2 項下方法制備6 份供試品溶液,按2.2 項下色譜條件進樣測定,記錄峰面積,結果白屈菜堿、二氫黃連堿、人血草堿、血根堿、小檗堿、白屈菜紅堿含量的RSD 分別為0.59%、0.65%、1.86%、1.44%、1.36%、0.56%,表明方法重復性良好。

2.3.5 加樣回收率試驗 稱取2.3.4 項下已知含量的白屈菜藥材粉末約1.25 g,平行6 份,按2.1.2 項下方法制備供試品,分別加入白屈菜堿、二氫黃連堿、人血草堿、血根堿、小檗堿、白屈菜紅堿對照品,按2.2 項下色譜條件進樣測定,記錄峰面積,計算樣品中各生物堿的平均加樣回收率及RSD,結果見表3。即供試品中6種生物堿單體化合物的平均加樣回收率分別為99.12%、98.79%、98.60%、98.94%、98.25%、99.39%,RSD 均小于2.0%,表明方法加樣回收率良好。

表3 白屈菜中6個化合物的加樣回收率試驗結果

2.4 樣品含量測定

取12 批東北產區白屈菜藥材粉末,按2.1.2 項下的方法制備供試品溶液,按2.2 項下色譜條件進行含量測定,得出峰面積并計算其平均值,根據回歸方程計算樣品中6個成分的含量,結果見表4。12批樣品中中6 種生物堿的含量高低依次為二氫黃連堿、人血草堿、血根堿、白屈菜堿、白屈菜紅堿、小檗堿。

表4 12批樣品各成分質量分數測定結果(n=3)mg·g-1

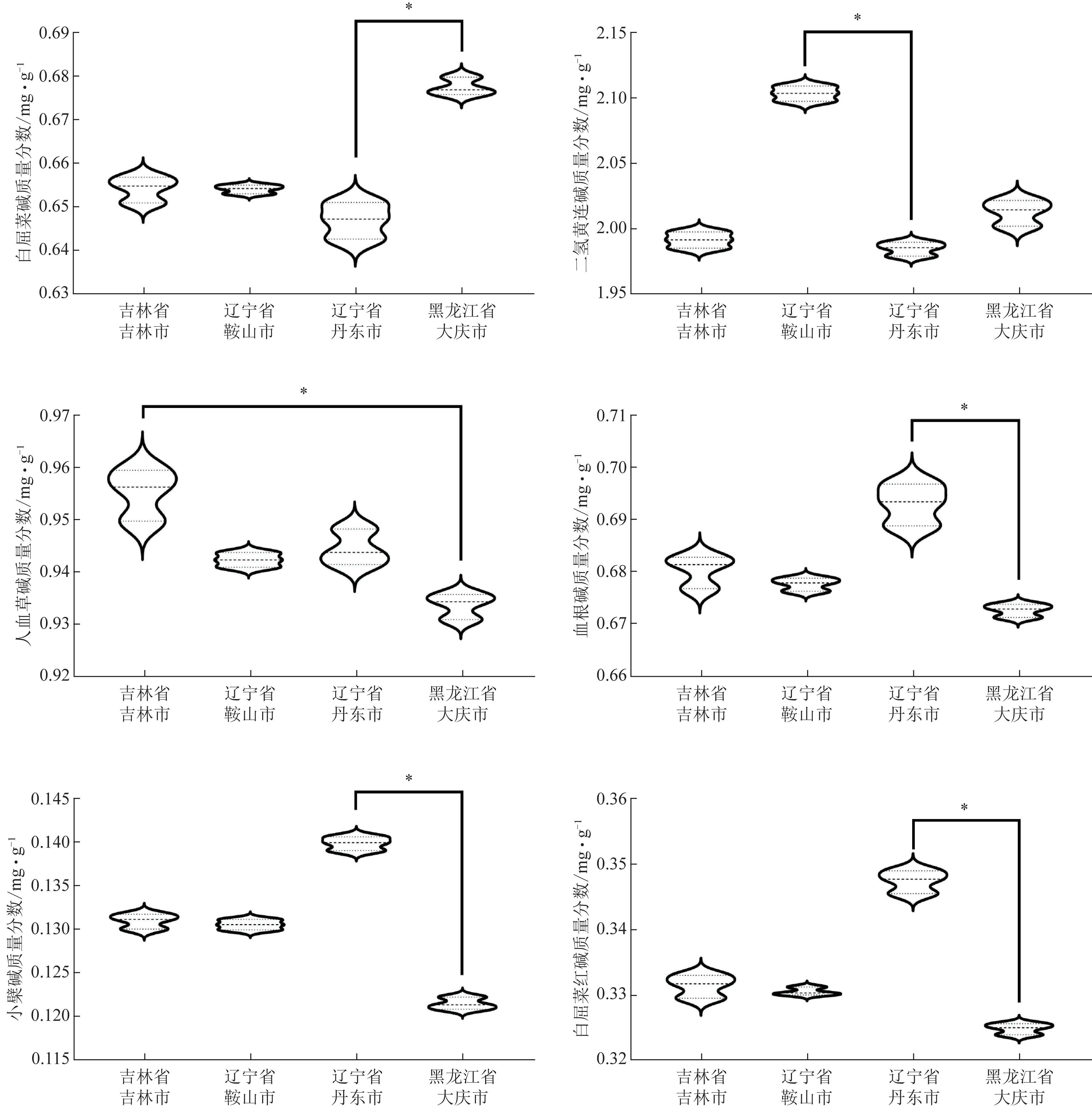

以東北產區白屈菜藥材粉末中6 種生物堿含量的多少為參考指標,利用IBM SPSS 22.0 統計軟件對含量測定結果進行進一步的分析,發現4個地方6個成分樣本量不滿足正態性檢驗,因此選擇采用非參數獨立樣本Kruskal-Wallis 檢驗東北不同地方白屈菜藥材中不同生物堿的含量進行差異分析,借助數據繪圖工具GraphPad Prism 8.0軟件做差異分析小提琴式圖(圖2)。結果顯示,6 個成分中白屈菜堿以黑龍江大慶產地整體含量較高,二氫黃連堿以遼寧鞍山產地含量較高,人血草堿以吉林產地含量較高,血根堿、白屈菜紅堿和小檗堿含量以遼寧丹東產地整體含量較高。12 批樣品中6 種生物堿的含量比例差異可能是與實驗所購買的白屈菜藥材的采集種植區域的土壤、海拔、氣候、儲存條件等有關。

圖2 東北產區4個地方白屈菜藥材6個成分的質量分數比較

3 討論

3.1 指標性成分的選取

現代研究發現白屈菜藥材具有顯著的抗炎抑菌、抗腫瘤、殺蟲、鎮痛止咳等多種生物活性,其活性成分主要為異喹啉類生物堿,包括白屈菜堿、白屈菜紅堿、血根堿、小檗堿等。而《中國藥典》2020年版中僅用白屈菜紅堿作為指標成分來衡量白屈菜藥材的優劣是不全面的。白屈菜中不僅僅白屈菜紅堿具有抗腫瘤、鎮痛、抗炎、抗菌等作用。白屈菜中白屈菜堿除具有抗腫瘤、鎮痛鎮靜、解痙和抑菌抑螨作用外,還對肝臟有保護作用,亦能興奮心臟、擴張冠脈血管、升高血壓等,在心血管方面表現出良好的活性[18]。血根堿除具有抗細菌、抗真菌、抗腫瘤、改善肝功能增強免疫力作用外,在殺蟲、影響畜禽生長方面的作用尤其突出[19]。白屈菜中小檗堿不僅具有抗菌、抗病毒、抗胃潰瘍等藥理作用,還在調血糖、調血脂、抗腫瘤及抗心腦血管疾病方面發揮著重要的作用[20]。由于本課題組對白屈菜全草進行提取分離所得到的生物堿中二氫黃連堿、人血草堿單體化合物的含量較高,且目前白屈菜指標性成分含量測定的相關研究中并未涉及二氫黃連堿、人血草堿。故本研究對二氫黃連堿、人血草堿的含量進行測定的同時控制多個成分,以更好地保證藥材質量,保障臨床用藥的安全性與準確性,選取了白屈菜堿、二氫黃連堿、人血草堿、血根堿、小檗堿、白屈菜紅堿作為白屈菜藥材含量測定的指標性成分,彌補了東北產區白屈菜藥材質量控制中指標性成分不全面這一不足。

3.2 樣品提取方法的選取

比較了以酸水提取堿沉法[17]和鹽酸-甲醇(0.5∶100)回流(《中國藥典》2020 年版)兩種提取方法,發現在以酸水提取的過程中過濾操作困難且提取得率偏小;通過HPLC 檢測發現,以酸水提取堿沉法提取的樣品中出峰物質少,以鹽酸-甲醇(0.5∶100)回流提取的樣品中生物堿出峰較多。故選用《中國藥典》2020年版收錄的鹽酸-甲醇(0.5∶100)作為提取溶劑。

3.3 色譜條件的選取與優化

3.3.1 波長的選取 對東北產區白屈菜藥材樣品中的6個生物堿類成分進行200~400 nm的全波長掃描,6 個待測成分在200~344 nm 處均有不同的吸收峰,實驗選取比較了不同波長下6 個待測成分的峰數目和分離度,并結合已有的文獻報道[9-17],在274 nm處樣品中6 個生物堿成分均能顯示,且此波長下的色譜圖中基線平直,雜質峰較小,6 個待測成分的分離度和峰形均良好。

3.3.2 流動相的選取與優化 查閱文獻得知在流動相中,加入三乙胺可作為硅醇基改性劑,能競爭或阻斷硅醇基的影響[17],減輕樣品中6 種生物堿成分色譜峰重疊峰形較差,出峰時間長的現象。因此采用乙腈-(0.1%、0.5%、1.0%)三乙胺(用磷酸調節pH 值至3.0)條件進行不同梯度多次調整洗脫,色譜圖結果顯示乙腈-1%三乙胺(用磷酸調節pH 至3.0)梯度洗脫(0~5 min,10%~20%A;5~15 min,20%~24%A;15~55 min,24%A;55~60 min,24%~10%A),6種待測成分完全分離,且峰形較好。

3.4 系統適用性考察

進行了不同實驗室3 種高效液相色譜系統:Agilent 1200S、Waters 2695-2998、島津LC-20A 型高效液相色譜儀和3種不同色譜柱Thermo C18(250 mm×4.6 mm,5 μm)、Agilent Extend C18(250 mm×4.6 mm,5 μm)、Diamonsil C18(250 mm×4.6 mm,5 μm)的考察。檢測東北產區同一批白屈菜藥材粉末中6種生物堿成分的峰面積及其RSD,并考察其分離度、理論塔板數、拖尾因子,色譜結果顯示各條件下所測得6 種待測成分的峰面積及其RSD 均在4%以內,分離效果良好。隨后實驗還對流速變化(±20%)及檢測波長變化(±5 nm)進行了考察,發現選用乙腈-1%三乙胺(用磷酸調節pH 值至3.0)梯度洗脫(0~5 min,10%~20%A;5~15 min,20%~24%A;15~55 min,24%A;55~60 min,24%~10%A),柱溫35 ℃時,流速分別為0.8、1.0、1.2 mL·min-1時有良好的適應性,且RSD<5%;在檢測波長為269、274、279 nm 時差異無統計學意義,RSD<4%。因此,東北產區白屈菜藥材粉末中6 種生物堿成分的含量測定條件具有良好的適用性。

4 結論

本研究在《中國藥典》2020 年版的基礎上,建立了更加科學、全面的東北產區白屈菜藥材的HPLC 含量測定方法。根據本課題組對東北產區白屈菜全草進行提取分離所得的化合物,同時為保障臨床用藥的安全性與準確性,選取了白屈菜堿、二氫黃連堿、人血草堿、血根堿、小檗堿、白屈菜紅堿這6種生物堿為白屈菜藥材的指標性成分,增加了2種未見文獻報道過其含量測定的單體化合物二氫黃連堿、人血草堿(其中二氫黃連堿疑似為新分出化合物,有待驗證)。在含量測定色譜條件下混合對照品溶液中6 個生物堿與供試品溶液中待測成分的HPLC 圖保留時間比對,依次為白屈菜堿28.07 min、二氫黃連堿29.59 min、人血草堿31.48 min、血根堿35.47 min、小檗堿40.51 min、白屈菜紅堿53.42 min。6 種生物堿在各自的檢測范圍內均線性良好,相關系數均達到了0.999 9,精密度、穩定性、重復性試驗的RSD 均小于2.0%,平均加樣回收率分別為99.12%、98.79%、98.60%、98.94%、98.25%、99.39%,RSD 均小于2.0%。經實驗測得的12 批樣品中檢出的白屈菜紅堿均符合《中國藥典》2020 年版的規定,即白屈菜紅堿含量不少于0.020%。12批樣品中6 種生物堿的含量高低依次為二氫黃連堿、人血草堿、血根堿、白屈菜堿、白屈菜紅堿,小檗堿。該方法操作簡單、準確、靈敏、重復性好,可為東北產區白屈菜藥材質量評價與控制的完善提供實驗依據和參考。