1933年大暴雨再現后黃河產洪產沙量估算

高亞軍,徐十鋒,呂文星,趙麗霞

(1.黃河水文水資源科學研究院,河南 鄭州 450004;2.黃河水利委員會 河南水文水資源局,河南 鄭州 450004)

1 引 言

1933年8月6—10日,黃河中游地區發生了一場特大暴雨(以下簡稱“33·8”大暴雨),這是自1919年有水文實測資料以來黃河流域發生的降雨量最大、分布范圍最廣的暴雨,導致黃河下游出現60處決口,被淹面積6 592 km2,受災273萬人,死亡12 700人。不少學者曾對“33·8”大暴雨的天氣背景、暴雨分布特征、洪水來源及災害、現狀下墊面狀況等進行了分析研究,如:史輔成等[1-2]從雨情、暴雨成因、洪水來源及組成等方面對“33·8”大暴雨進行了初步研究;鄭似蘋[3]基于“33·8”大暴雨洪水調查資料,采用洪水反推雨量方法繪制了暴雨等雨深線圖,以反映此暴雨的分布特點;劉曉燕等[4-5]基于“33·8”大暴雨實測數據,采用“暴雨移置”方法分析現狀下墊面條件下黃河的降雨—產沙關系,認為如果“33·8”大暴雨在黃河中游河口鎮—潼關區間重現,該區域的年輸沙量將達9.4億t,并認為若潼關以上黃土高原普降高強度暴雨事件發生在涇河流域連續干旱11 a之后,潼關以上來沙量甚至可能達到16億t。但上述研究大都是集中于月年尺度的宏觀研究,對于場次洪水的研究存在時間尺度過大的問題。本文從暴雨洪水泥沙關系入手,充分利用實測水沙資料,基于水文學原理建立暴雨洪水泥沙多變量統計模型,對現狀下墊面條件下再現“33·8”大暴雨的15條小流域場次洪水的產洪產沙量進行估算,為正確認識極端暴雨下黃河可能出現的產洪產沙量提供基礎支撐。

2 研究區概況

“33·8”大暴雨的雨區范圍為南起秦嶺北麓、北至無定河、西起渭河上游、東至汾河,雨區呈西南—東北向帶狀分布,長度約900 km、寬度約200 km。暴雨持續時間約5 d,總降水量達240億m3,其中:100 mm以上暴雨籠罩面積為9.8萬km2,總降水量達155億m3;200 mm以上暴雨籠罩面積約為8 000 km2,總降水量達20億m3。雨區中心位于涇河支流馬蓮河上游環縣附近,降雨量在300 mm以上;雨區次中心位于渭河上游散渡河、涇河上游涇源縣、延河上游安塞區及清澗河附近,降雨量在200~300 mm范圍內。

分析“33·8”大暴雨洪水中主要水文站的流量過程線可知,8月8日12時北洛河頭站出現洪峰流量2 810 m3/s,8月8日24時汾河河津站出現洪峰流量1 700 m3/s,8月8日14時涇河張家山站出現洪峰流量9 200 m3/s,8月8日17時渭河咸陽站出現洪峰流量4 780 m3/s,8月8日14時黃河龍門站出現洪峰流量12 900 m3/s。干支流洪水匯合后,8月10日5時陜縣站(今三門峽站)出現洪峰流量22 000 m3/s,陜縣站次洪水量60.35億m3,占年徑流量的12.1%;次洪沙量23.74億t,占年輸沙量的60.7%。

3 支流與小流域選擇、數據來源及各時期下墊面的界定

3.1 支流與小流域選擇

由于“33·8”大暴雨發生時期較早,涉及面積較廣,暴雨分布不均勻,該時期的水文站及雨量站無法對雨區進行全面控制,因此無法準確建立次洪水量—次降雨量關系。為避免暴雨分布不均勻的影響,本文在無定河、北洛河、延河、清澗河、渭河以及涇河6條支流中選取15條小流域作為建立產洪產沙模型的最小單元。進一步對這15條小流域的代表性進行分析,統計“33·8”大暴雨各級雨量籠罩面積可知,15條小流域中最大1 d降雨量達50、100、200 mm的面積分別占“33·8”大暴雨對應面積的48.9%、65.2%、100.0%;最大5 d降雨量達50、100、200 mm的面積分別占“33·8”大暴雨對應面積的50.0%、67.6%、88.8%。這15條小流域的雨區面積在“33·8”大暴雨整體雨區面積中的占比在50%以上,說明這15條小流域對估算“33·8”大暴雨再現后的黃河產洪產沙量具有足夠的代表性。

3.2 數據來源

所采用的徑流、泥沙和降雨數據均源自《中華人民共和國水文年鑒》中歷年洪水水文要素摘錄表和日降水量資料。根據1961—1975年和2001—2016年洪水水文要素摘錄表,將各小流域每年發生的最大一場洪水作為典型洪水,按照每場洪水的起訖時間繪制洪水過程線,統計次洪的起漲時間和退水時間,采用面積包圍法計算各場次洪水的徑流量和輸沙量。降雨數據的獲取是按照各場次洪水發生時間選擇對應的1 d和5 d降雨量。

3.3 天然和現狀下墊面的界定

理論上,天然下墊面應選擇在1933年附近,但該時期用于分析“33·8”大暴雨的可用水文資料相對匱乏,無法完全反映“33·8”大暴雨發生時期黃河流域的下墊面狀況,由于1961—1975年水文資料較為全面,且該時段與1933年時間較為接近,因此將1961—1975年黃河流域下墊面界定為天然下墊面。近年來,受氣候變化和人類活動的影響,黃河流域下墊面發生了巨大變化,實測徑流與水沙量急劇減小。《全國水資源調查評價技術細則》提出將2001年以后下墊面界定為現狀下墊面,而Zhao等[6]將2007年以后下墊面界定為現狀下墊面,為全面反映現狀下墊面的狀況,本文選用2001年和2007年分別代表現狀下墊面轉折點進行分析研究。

4 模型建立

分別建立各小流域在1961—1975年天然下墊面、2001年和2007年以后現狀下墊面條件下的產洪產沙模型,根據模型計算得出現狀下墊面與天然下墊面相比時各小流域場次洪水產生的次洪水量和次洪沙量的減少比例,進而估算現狀下墊面條件下“33·8”大暴雨再現后黃河三門峽站的產洪產沙量。

4.1 次洪水量計算模型

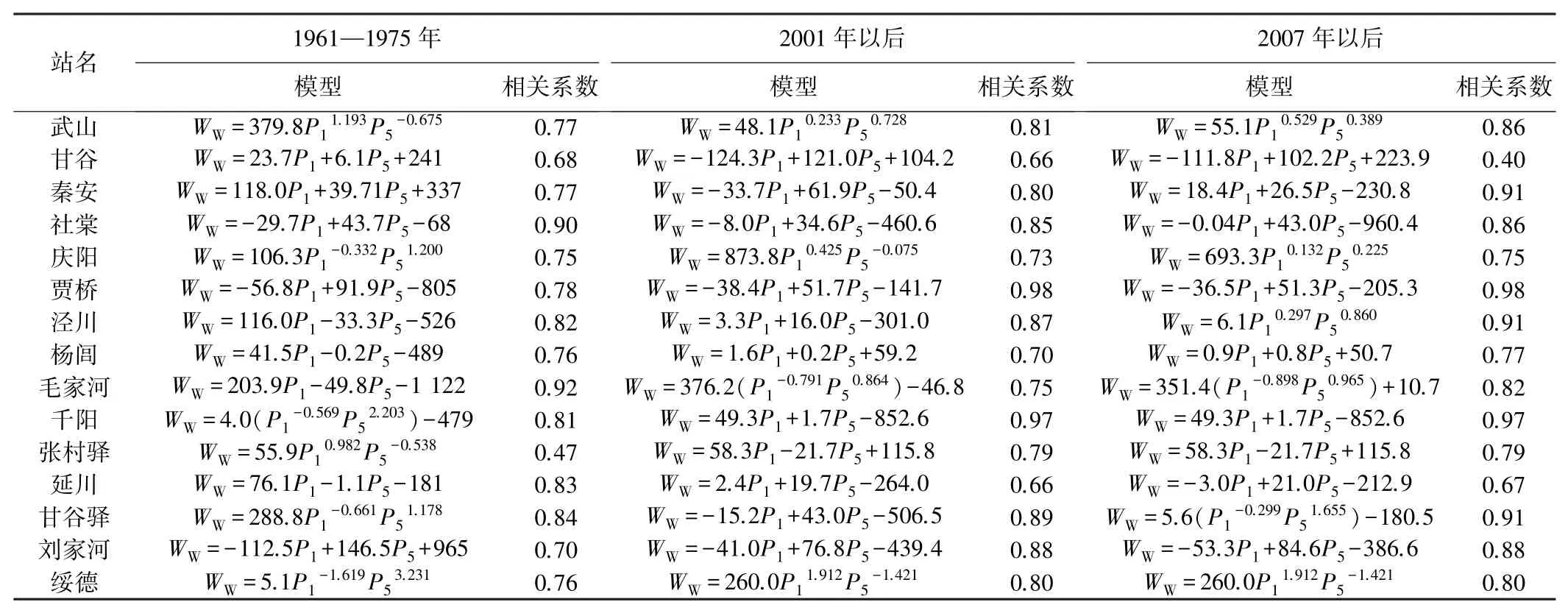

建立次洪水量與最大1 d、最大5 d降雨量的線性、指數和冪函數等形式的相關關系(模型),按相關系數最大的原則選取各水文站次洪水量—次降雨量關系模型,見表1(WW為次洪水量,萬m3;P1和P5為分別為最大1 d和最大5 d降雨量,mm)。

表1 次洪水量—次降雨量關系模型

4.2 次洪沙量計算模型

建立次洪沙量與最大1 d和最大5 d降雨量的線性、指數、冪函數等形式的相關關系(模型),按相關系數最大原則選擇的次洪沙量—次降雨量關系模型見表2(WS為次洪沙量,萬t),再據此建立次洪沙量—次洪水量關系模型(見表3)。對比這2個模型中的相關系數,可知大部分次洪沙量—次洪水量關系模型比次洪沙量—次降雨量關系模型相關性好。

表2 次洪沙量—次降雨量關系模型

表3 次洪沙量—次洪水量關系模型

5 計算結果

5.1 不同現狀下墊面條件下的暴雨產洪產沙量計算

1975年以前天然下墊面條件下15條小流域場次洪水產生的總次洪水量和總次洪沙量分別為10.51億m3和5.43億t,根據產洪產沙模型計算得出現狀下墊面與天然下墊面相比各小流域場次洪水產生的次洪水量和次洪沙量的減少量,結果見表4。經計算,2001年以后現狀下墊面條件下15條小流域場次洪水產生的總次洪水量減少量為6.33億m3、減少百分比為60.20%,總次洪沙量減少量為3.96億t、減少百分比為72.95%;2007年以后現狀下墊面條件下15條小流域場次洪水產生的總次洪水量減少量為6.50億m3、減少百分比為61.85%,總次洪沙量減少量為4.26億t、減少百分比為78.34%,表明現狀下墊面條件下15條小流域場次洪水產生的總次洪水量和總次洪沙量均呈現大幅度的減少趨勢。與2001年以后現狀下墊面相比,2007年以后現狀下墊面條件下15條小流域場次洪水產生的總次洪水量和總次洪沙量減少量均較大,說明黃河流域治理具有顯著的減水減沙效益。

表4 不同現狀下墊面條件下暴雨產生的次洪水量和次洪沙量的減少量

5.2 “33·8”大暴雨再現后黃河三門峽站的產洪產沙量估算

“33·8”大暴雨黃河陜縣站次洪水量為60.35億m3,次洪沙量為23.74億t。根據現狀下墊面條件下15條小流域場次洪水產生的總次洪水量和總次洪沙量的減少比例,若再出現一次“33·8”大暴雨,2001年以后現狀下墊面條件下三門峽站可能產生的次洪水量為25.57億m3,次洪沙量為6.42億t;2007年以后下墊面條件下三門峽站可能產生的次洪水量為25.20億m3,次洪沙量為5.14億t。以上結果說明若再現一次“33·8”大暴雨,現狀下墊面條件下黃河流域產生的次洪水量和次洪沙量將大幅度減少,但預估黃河流域仍會出現約26億m3洪水和6億t泥沙,洪水泥沙風險依然存在。

6 結 論

(1)將1961—1975年下墊面界定為天然下墊面,2001年以后和2007年以后下墊面界定為現狀下墊面,分別建立了次洪水量—次降雨量、次洪沙量—次洪水量、次洪沙量—次降雨量關系模型。與天然時期相比,2001年以后和2007年以后下墊面條件下15條小流域場次洪水產生的總次洪水量減少百分比分別為60.20%和61.85%,總次洪沙量減少百分比分別為72.95%和78.34%。伴隨著黃河流域的持續治理,預估未來下墊面條件下黃河流域的產洪產沙量將會進一步減少。

(3)若“33·8”大暴雨分別發生在2001年以后和2007年以后,預估三門峽站產生的次洪水量分別為25.57億m3和25.20億m3,次洪沙量分別為6.42億t和5.14億t,說明在現狀下墊面條件下,黃河流域若遇到歷史上發生的高強度暴雨,產生的次洪水量和次洪沙量將大幅度減少,但仍會產生較大徑流泥沙。