復雜環境下高大渡槽拆除爆破的控制爆破技術

伍錫南,聶群富

(湖南南嶺民爆工程有限公司,長沙 410205)

在上世紀六七十年代,我國為了農業的快速發展,大興水利,修建了許多渡槽,這些渡槽大部分已經超過設計使用年限并且經歷了半個世紀的風吹日曬雨淋,存在裂縫、鋼筋銹蝕等不同程度的結構性破壞,承載力已經不能滿足安全要求,并且隨著經濟社會的發展后期大部分渡槽附近又修建了許多房屋等建構筑物,若垮塌將會對這些建構筑物產生安全影響,嚴重影響人民群眾人身財產安全,因此需要對這些渡槽進行拆除。這些渡槽大多具有跨度大、墩身高等特點,采用人工與機械拆除存在著安全風險大、效率低、成本高等缺點,因此最合適的拆除方法為爆破拆除。鑒于爆破拆除大多是在環境復雜的條件下進行,且起爆網路復雜龐大,因此必須通過設置合理的延時時間實現渡槽的有序準確倒塌,確保其不對周圍建構筑物產生任何安全影響,若延時時間不精確導致起爆網路不能完全按設計的起爆順序起爆,將會對周邊建構物產生嚴重的安全影響。本文結合工程實例,闡述了怎樣通過合理設計,精確施工,在確保爆破質量與安全的前提下,實現渡槽精準倒塌的過程。

1 工程概況

1.1 工程簡介

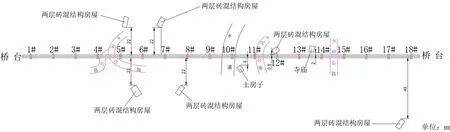

婁底市白馬灌區2016年度續建配套與節水改造項目何公橋渡槽位于漣源市荷塘鎮觀橋村(原何公橋村),渡槽整體分為10節段,總長為319 m,進水口節段和出水口節段均為15.5 m,其他8節段每節長均為36 m(分段搭接點在兩槽墩之間),渡槽共計有18個排架。建筑物高度約40 m(包括渡槽槽身)。渡槽的拆除擬采用機械與控制爆破相結合的方式拆除(見圖1)。

圖1 渡槽縱向結構

1.2 周邊環境

渡槽距北面寺廟的距離約為2 m,寺廟位于15號、16號排架之間(13#、14#梯形墩之間北側);14號排架北側(12#墩北側)有距離約0.8 m的磚房一棟;18號排架距南側白色民房約為49 m;渡槽距南側土房距離約為6 m,土房位于13號、14號排架間(10#、11#梯形墩之間)的南側;12號排架(10#墩)位于河水中;8~11號排架(6#梯形墩到9#梯形墩)置于農田間,相對位置較寬松;5~7號排架(2#梯形墩到5#梯形墩之間)距南北兩側民房距離均約為22 m;有水渠一條貫穿9號排架。周圍環境如圖2所示。

圖2 周邊環境

1.3 工程結構

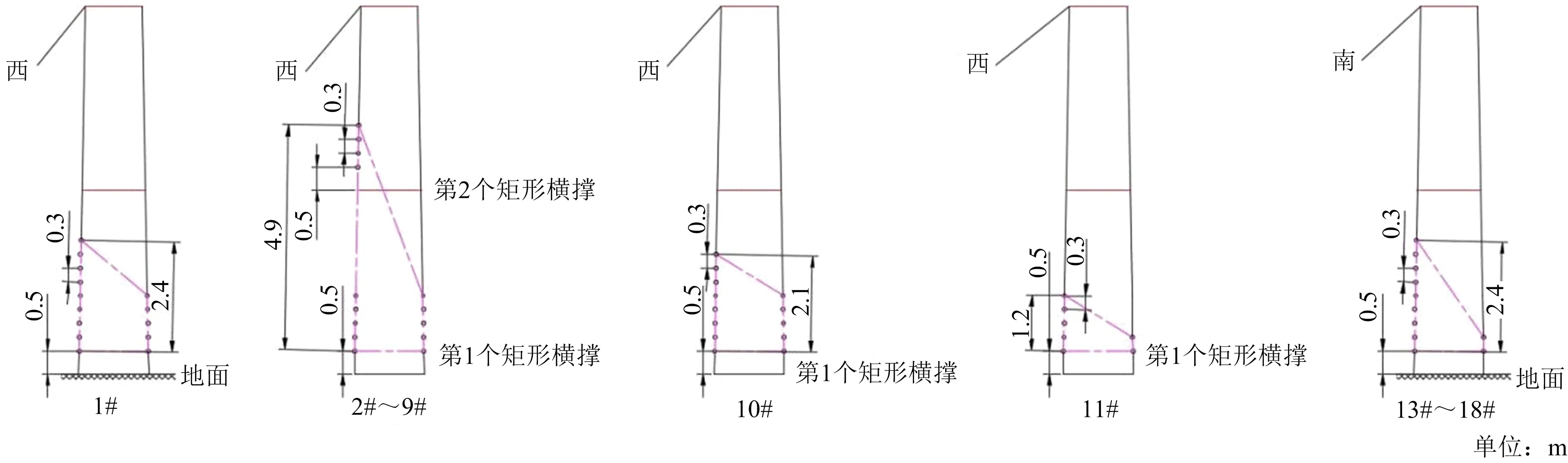

渡槽支撐墩呈梯形,共18個,高度為5~40 m,由4根從底到頂的主支撐桿與中間若干個從底到頂依次減小的矩形橫撐組成,矩形橫撐之間的間距約為4 m,主支撐桿厚度為30 cm,寬度為30 cm,矩形橫撐截面尺寸為高度50 cm,寬度30 cm(見圖3~圖4)。

圖3 梯形支撐結構

圖4 梯形支撐結構主視圖

1.4 工程特點

1)待拆渡槽周圍有民房等建、構筑物,爆破時必須嚴格控制倒塌方向和飛石距離。

2)梯形墩支撐梁為薄壁結構,鉆孔數量多,裝藥填塞困難,爆破時易產生飛石,必須加強防護,控制飛石對周圍建筑物的危害,確保安全。

3)鉆孔數量大,必須確保每個藥包準爆,技術難度和要求高。

4)嚴格控制單響藥量,保證爆破振動對周圍建筑不產生任何危害,同時還要注意渡槽落地時的振動影響。

5)爆破時所有機械設備和人員必須全部清出現場。

6)渡槽下方有用電通信等設備,應該提前進行拆除或轉移,以避免爆破拆除渡橋時對當地通信用電等造成影響和損害。

7)渡橋橫跨道路之上,因此,對渡橋控制爆破后的坍塌體實行二次破碎切割,便于快速將渣土清除,以便當地道路的正常通行,因此在爆破當天需要配備相關的挖運設備。

2 爆破方案

2.1 技術難點

1)必須使渡槽按設計方向準確傾倒,技術難度較大。

2)薄壁結構,飛石難控制。支撐主梁壁厚較薄,最小抵抗線較小,爆破時容易產生飛石,安全防護要求高。

3)鉆孔數量大,技術要求高。

2.2 爆破方案的選擇

1)對地面以上部分采取定向爆破的方法進行拆除,對地面以下的基礎和倒塌后的爆堆采用液壓破碎錘或液壓剪破碎剪切的方法拆除。

2)對12#梯形墩以及11#梯形墩與13#梯形墩之間渡槽槽身、桁架等采用機械拆除,其他梯形槽墩采取開窗口、斷鋼筋、預留支撐板塊、定向控制爆破的方法施工。

3)為避免雜散電流對爆破產生影響,起爆器材全部采用電子雷管,確保爆破中的安全。

同時,對槽墩倒塌方向、爆破切口位置、鉆孔方向進行了比選:

1)倒塌方向選擇:1#槽墩至11#槽墩采用向西定向倒塌,13#槽墩至18#槽墩采用向南定向倒塌,12#槽墩采用機械拆除。

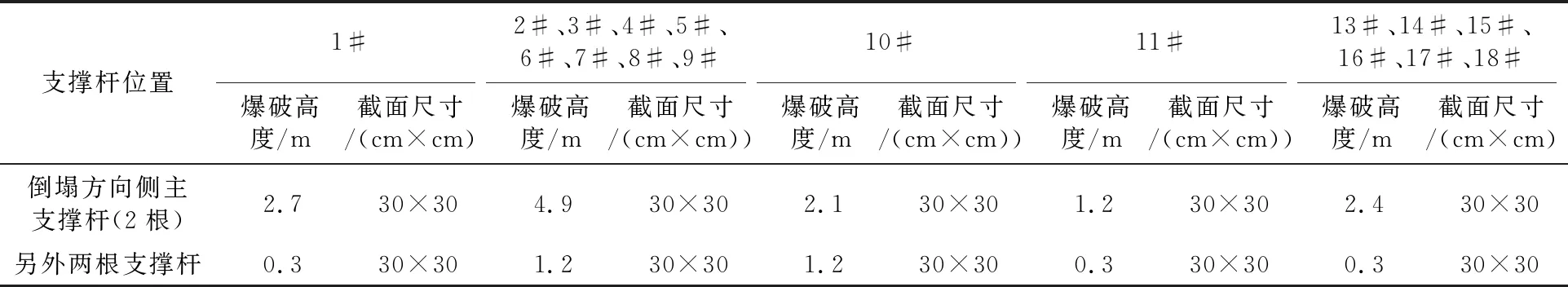

2)爆破切口位置選擇。對于1#墩,爆破下切口高度離地面50 cm,其中倒塌方向(西側)②根支撐桿分別連續布置9個孔(鉆孔時注意避開橫撐位置),倒塌方向反向(東側)②根支撐桿分別連續布置5個孔;對于2#~9#墩,底切口布置在離地面最近的第①個矩形橫撐以上50 cm,其中倒塌方向(西側)②根支撐桿分別布置9個孔,其中距離地面最近第①個橫撐以上50 cm分別連續布置5個孔,距離地面最近的第②個橫撐以上50 cm分別連續布置4個孔,倒塌方向反向(東側)②根支撐桿分別連續布置5個孔;對于10#墩,底切口布置在離地面最近的第①個矩形橫撐以上50 cm,其中倒塌方向(西側)②根支撐桿分別連續布置8個孔,倒塌方向反向(東側)②根支撐桿分別連續布置5個孔;對于11#墩,底切口布置在離地面最近的第①個矩形橫撐以上50 cm,其中倒塌方向(西側)②根支撐桿分別連續布置5個孔,倒塌方向反向(東側)②根支撐桿分別連續布置2個孔;對于12號墩采用機械拆除;對于13#~18#墩,底切口布置在離地面以上50 cm,其中倒塌方向(南側)②根支撐桿分別連續布置9個孔(鉆孔時注意避開橫撐位置),倒塌方向反向(北側)②根支撐桿分別連續布置2個孔。各炮孔布置如圖5所示,爆破區域劃分如圖6所示。

圖5 炮孔布置

圖6 爆破區域劃分

3 爆破參數

3.1 切口尺寸的選擇

1)切口形式。根據本次渡槽高大的特點,切口采用正梯形,以利于順利倒塌[1-2]。

2)切口高度(H)設計。1#墩爆破切口高度為2.4 m,2#~9#墩爆破切口高度為4.9 m,10#墩爆破切口高度為2.1 m,11#墩爆破切口高度為1.2 m,13#~18#墩爆破切口高度為2.4 m。

爆裂切口的下沿根據實際情況設置,目的是避開傾倒反向檢查口帶來的反向支撐不夠的因素,使反向有足夠的支撐,保證傾倒不發生偏差。

3)爆破范圍確定。因梯形橋墩僅有④根主支撐桿,各梯形墩切口爆破參數如表1所示。

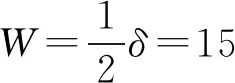

表1 梯形墩切口爆破參數

3.2 爆破參數選擇

表2 渡槽爆破參數

4 起爆網路

4.1 起爆器材選擇

為使渡槽能夠按照爆破拆除設計方案安全、準確地倒塌在預定范圍內,選擇可靠性高、安全性好的起爆網路是十分必要的。為避免在施工過程中外來電流的作用導致誤爆、早爆事故,因此本工程起爆器材全部采用電子雷管起爆系統對渡槽進行爆破拆除。起爆器使用專門的起爆器。

4.2 起爆延時分段設計

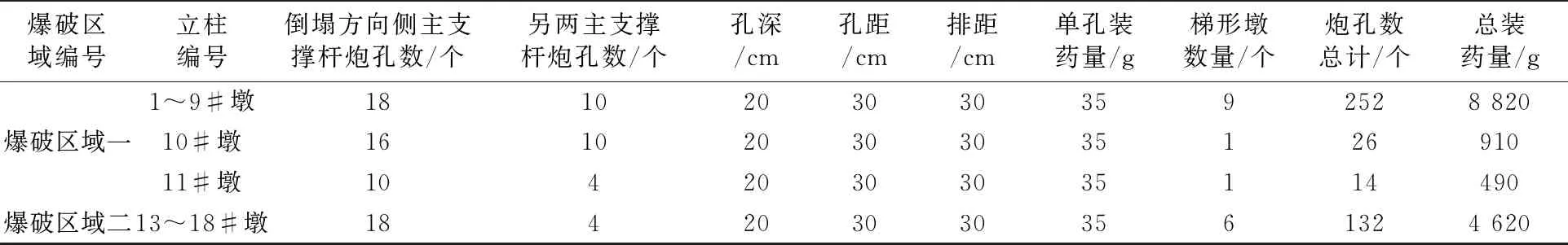

現場進行爆破作業時,技術員必須首先對電子雷管進行檢測,然后使用專用起爆器按設計的時間對每發電子雷管進行延時時間設定,并根據延時時間對每發電子雷管進行編號,確保每一發雷管順序號對應一個具體的延時時間,各支撐桿炮孔內電子雷管延時時間如表3所示。

表3 電子雷管延時時間設置

4.3 起爆網路連接形式和起爆方法

1)本工程使用電子雷管起爆網路,可以在應用現場對延時時間等參數進行設置和重新修改。

2)使用前應在可靠防護下,使用專用儀表逐發檢驗合格。

3)加工起爆藥包時,應先用與雷管外徑相當的木質或竹質錐子在藥卷一端中心位置扎一孔,然后將雷管全部插入藥卷內,并用本身的腳線將雷管固定,嚴禁使用雷管直接向藥卷內擰插。

4)并聯母線使用,確保每一發尾線卡與母線接觸良好,采用單個專用起爆器起爆。

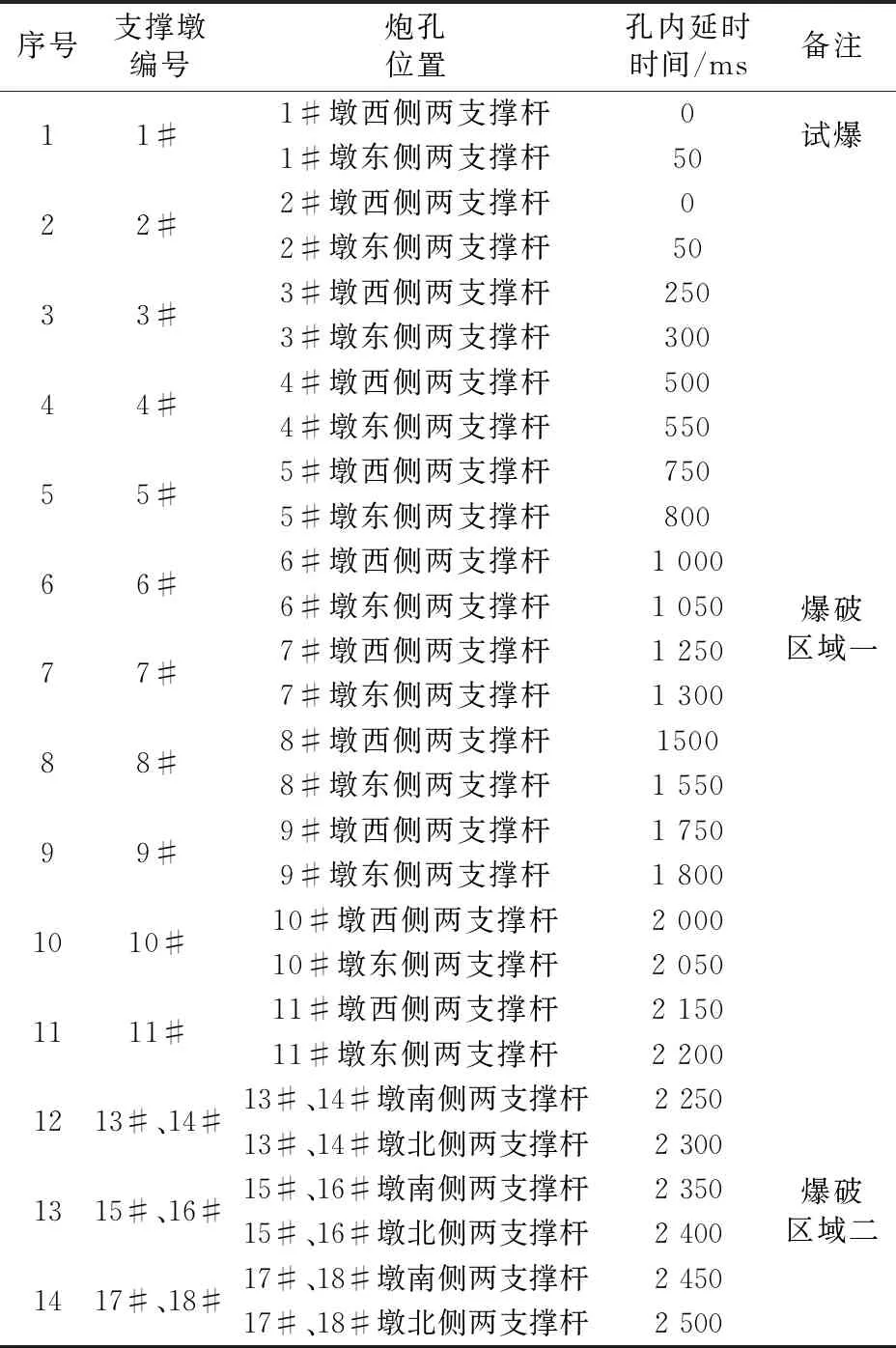

5)為確保準爆,爆破區域一網路與爆破區域二網路同時用兩個專用起爆器分開起爆,每一爆破網路的雷管總數不得大于300發(見圖7)。

圖7 電子雷管并聯起爆網路

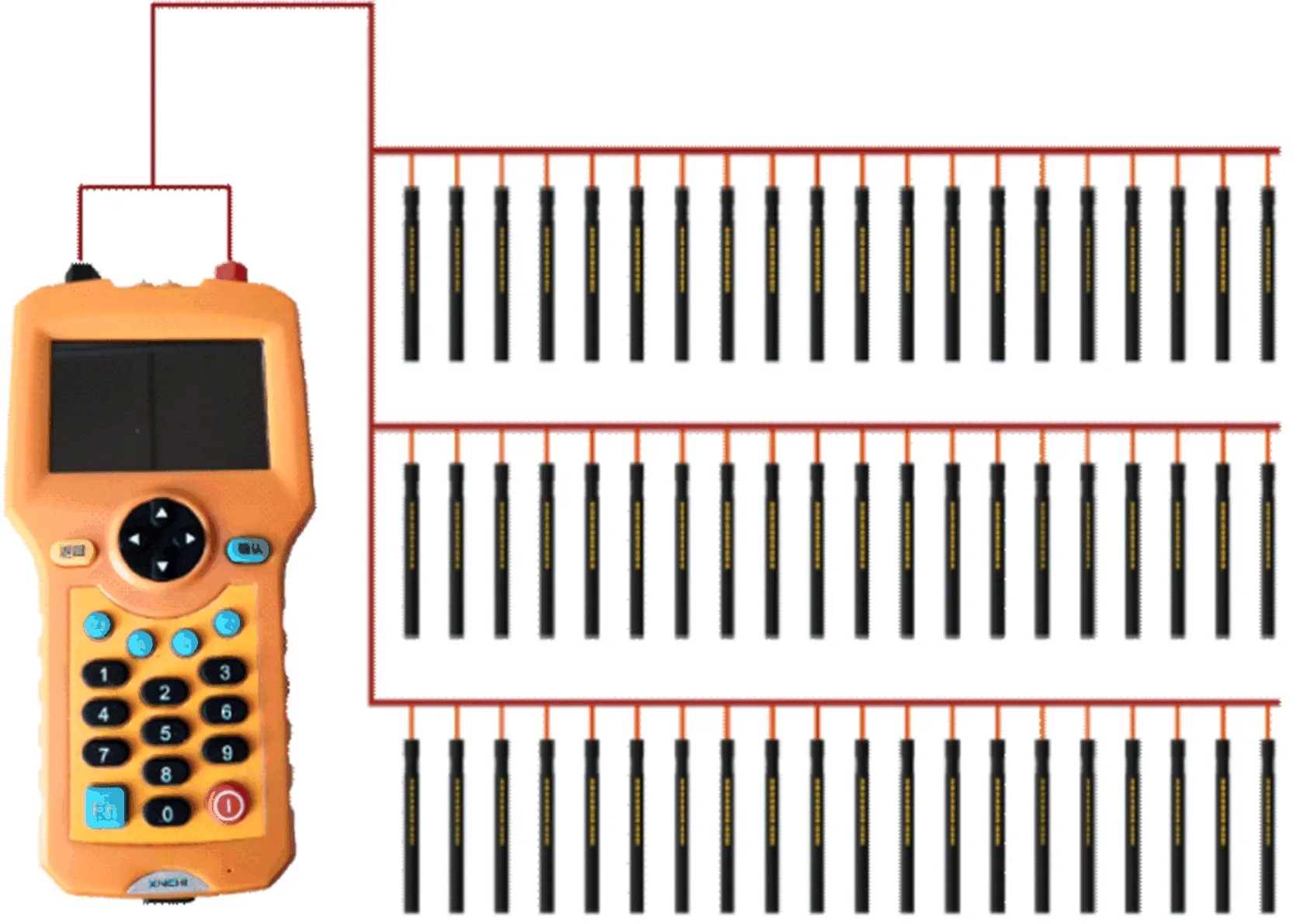

5 爆破效果

爆破區域周邊150 m范圍內為警戒區域,共設置警戒點8個。項目從進場施工到爆破完成僅用了10 d,炮孔424個,使用乳化炸藥總量214.5 kg、雷管424發。爆破后,渡槽充分解體,1#~11#墩向西定向倒塌,13#~18#墩向南定向倒塌,后坐距離控制在5 m內,倒塌范圍控制在10 m以內,爆破效果符合設計要求(見圖8)。

圖8 爆破效果

施工過程中未出現安全事故,周邊建筑未受飛石影響,最近建筑物處的質點振速為0.004 2 cm/s,爆破有害效應控制在國家標準范圍內[3-4]。

6 結語

1)電子雷管起爆網路延時時間更加精準,能夠使起爆順序完全按設計方案進行倒塌,避免由于延時時間不精準導致出現倒塌方向或者倒塌距離與設計不符,從而導致安全事故的發生。

2)實際施工過程中通過對1#墩進行了試爆,從而論證了選取單耗的合理性。

3)本次拆除爆破根據現場實際情況分為2個爆破區域,并將2個爆破區域之間用機械拆除斷去其聯系,確保2個爆破區域之間倒塌過程中相互不受影響。

4)從爆破區域一至爆破區域二延時時間是依次遞增的,2個爆破區域的延時時間沒有任何重疊,最大程度地減小了爆破振動對周邊環境的影響。