“三權”分置認知、農地流轉與糧食種植間的關系研究

——基于江西省的調查分析

吉登艷 張安皓 周來友 蕭欣雨 賴歡歡

(1.東華理工大學測繪工程學院,江西 南昌 330013;2.贛南師范大學,江西 贛州 341000;3.新余學院經濟管理學院,江西 新余 338004)

0 引言

農村土地產權制度明晰與穩定是引導農地有序流轉、實現農業規模經營和推進農業現代化的重要基礎。為此,我國政府一直致力于農村土地產權制度及相關配套政策的完善。2013年中央農村工作會議和2014年中央一號文件均提出在落實農村土地集體所有權的基礎上,穩定農戶承包權、放活土地經營權。2014年11月,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發的《關于引導農村土地經營權有序流轉發展農業適度規模經營的意見》再次強調,要堅持農村土地集體所有,促使承包權和經營權分離,實現所有權、承包權、經營權“三權”分置,引導土地經營權有序流轉。2015年中央一號文件提出,要明確現有土地承包關系保持穩定并長久不變的具體實現形式,界定農村土地集體所有權、農戶承包權、土地經營權之間的權利關系。2016年,中共中央辦公廳、國務院辦公廳發布的《關于完善農村土地所有權承包權經營權分置辦法的意見》將土地承包權與經營權進行分離,實現“三權”分置,進一步放活了土地經營權。2018年修改的《中華人民共和國農村土地承包法》為農村土地“三權”分置提供了法律保障。從上述政策回顧可知,推進農村土地“三權”分置,促進土地經營權流轉和形成農村土地適度規模經營的格局,已然成為目前我國農村土地產權制度改革的主導方向。

然而,我國農村土地產權制度改革在不斷激勵農地流轉和規模經營的同時[1-2],帶來了土地資源稟賦效應增強、農地流轉意愿價格提高[2-4]、轉入戶的土地成本提升等問題。這些問題會引起農戶的農地轉出意愿降低,阻礙農地市場發育與農地規模經營。同時,在糧食生產高投入低產出、生長周期長的現實背景下,為控制生產成本和實現收益最大化,理性的轉入戶(尤其是一些新型農業經營主體)將減少糧食作物種植面積,增加經濟作物種植面積,造成種植結構“非糧化”[5-6],對我國的糧食生產與安全造成重要威脅[5,7]。因此,深入探析農地“三權”分置改革對農地流轉的影響及流轉后農業種植結構的變化,對于有效推動農地規模經營、實現農業現代化和保障我國糧食安全具有重要的現實意義。

鑒于此,在分析農戶“三權”分置認知、農地流轉和糧食種植現狀的基礎上,探析三者之間的關系,旨在回答政府迫切關注的兩大問題,即“三權”分置是否促進了農地市場發育,農地市場發育是否導致農業種植結構“非糧化”轉變。

1 研究區域與數據來源

筆者以江西省為研究區域,原因主要如下。一是江西省是我國糧食主產區之一,一直承擔著保障國家糧食安全的重要責任。二是江西省屬于丘陵地區,土地細碎化經營問題嚴重,如何引導土地規模經營、實現農業現代化是當前江西省政府工作的重點之一。三是江西省經濟欠發達,是勞動力集中輸出大省。大量青壯年勞動力外流導致農村勞動力顯著老齡化,制約著當地農業生產效率的提升與農業現代化的實現。而引導土地經營權有序流轉、實現規模經營是解決這一問題的重要途徑。

研究數據主要來源于2022年對江西省農戶的抽樣調查,主要采取線上與線下相結合的方式進行調查。線下主要選擇江西省代表地區的大學生進行問卷訪問培訓,再由學生利用暑期回家在本村或鄰村完成入戶調查;線上主要選取省內高校的江西省農村籍大學生,通過線上培訓與發放電子問卷相結合的形方式,讓學生通過打電話訪問家長或親戚的形式完成問卷調查,最終共獲取122份有效問卷。

2 “三權”分置認知、農地流轉與糧食種植現狀

2.1 “三權”分置認知

“三權”分置制度制定的主要目的在于盤活土地經營權。2018年修訂的《中華人民共和國農村土地承包法》明確規定承包方享有依法流轉土地經營權的權利。但在我國,由于正式制度或法律在農村不同地區可能存在執行差異以及不同地區的村莊自治規則、村級偏好、信息傳播(如媒體和村級會議)等不同,農戶對政策或制度的認知可能存在較大差異[8]。另外,相較于法律層面的政策或制度,農戶的政策或制度認知是影響其土地利用行為與決策(如農地流轉)更為直接的因素[9-12]。為此,筆者基于“三權”分置制度推行背景,分析農戶的制度認知現狀,進而識別不同制度認知農戶的農地流轉差異及可能產生的種植結構變化。

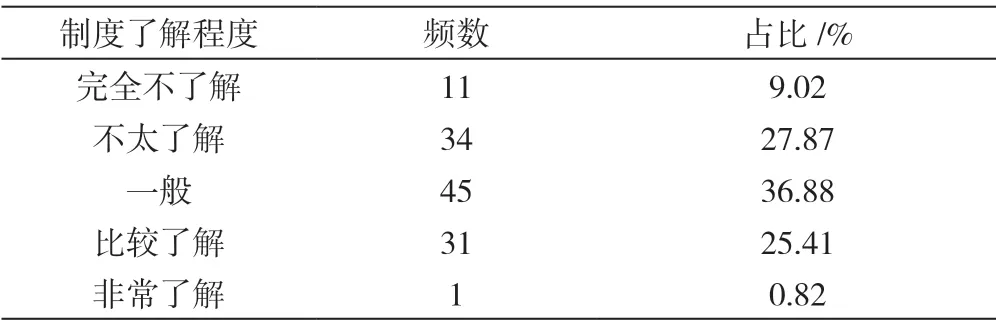

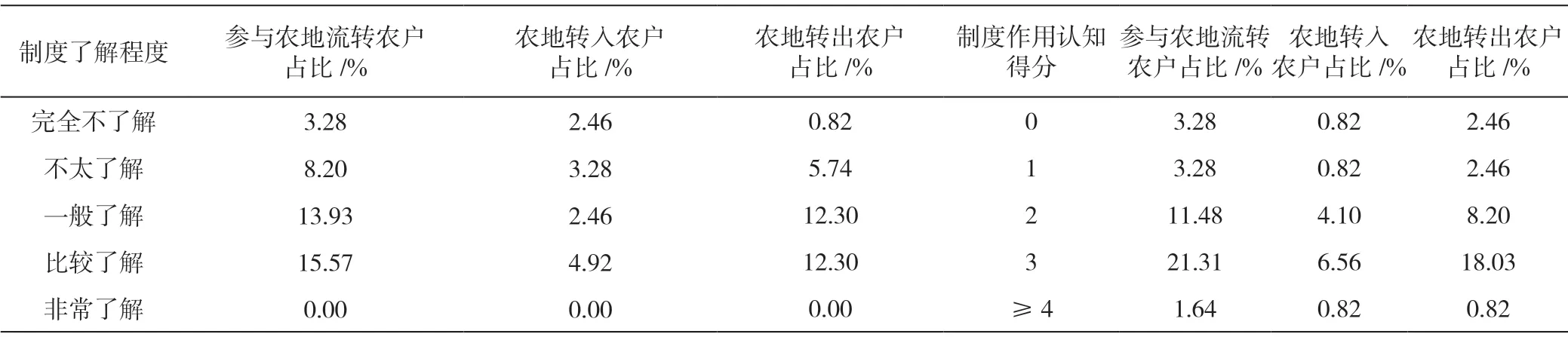

如表1所示,農戶對“三權”分置制度了解甚少,僅有26.23%的農戶較了解或非常了解該項制度,仍有36.89%的農戶對該項制度不太了解或完全不了解。與農戶深入溝通交流得知,之所以出現該現象,主要在于該項制度的宣傳工作落實不到位。

表1 樣本農戶對農地“三權”分置制度的了解程度

在“三權”分置制度的作用認知方面,僅13.11%的農戶認為該制度無用,絕大部分農戶(86.89%)認為該項制度是有用的。其中,農戶對制度“可保留承包權、土地的社會保障屬性得以穩定”“承包權保留的同時經營權可流轉”“強化經營權的地位、經營權的穩定性提高,有利于經營者長期經營”3項作用的認同度較高。此外,少量農戶還提出該項制度具有吸引農業投資和先進技術引入、提高土地利用效率、促進土地綜合利用等諸多作用(見表2)。

表2 樣本農戶對農地“三權”分置制度的作用認知

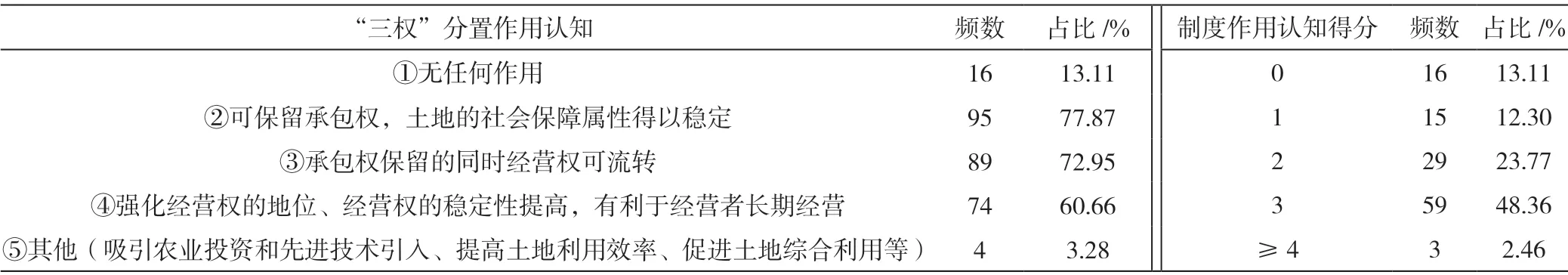

2.2 農地流轉現狀

一是研究區域內樣本農戶農地流轉較為活躍,但仍有大量土地未參與流轉也未經營。分析發現,樣本農戶中40.98%參與了農地流轉,其中27.87%的農戶僅轉出農地,9.01%的樣本農戶僅轉入農地,4.10%的農戶既轉入又轉出農地,但仍有59.02%的農戶未參與農地流轉(見表3)。同時,調研過程中發現,研究區域內不少農地處于撂荒狀態。通過深入訪問農戶得知,其主要原因如下:一方面,農地經營收益水平較非農工作低,農戶普遍外出務工而不愿意在家經營農地;另一方面,江西省地形以丘陵和山地為主,農地較為分散和細碎化,難以實現規模化生產,導致長期以來土地租賃者較少。在大量農戶外出選擇非農就業而家中農田無人愿意租賃的情況下,農戶只能選擇將農地撂荒。

表3 樣本農戶的農地流轉參與及流轉對象情況

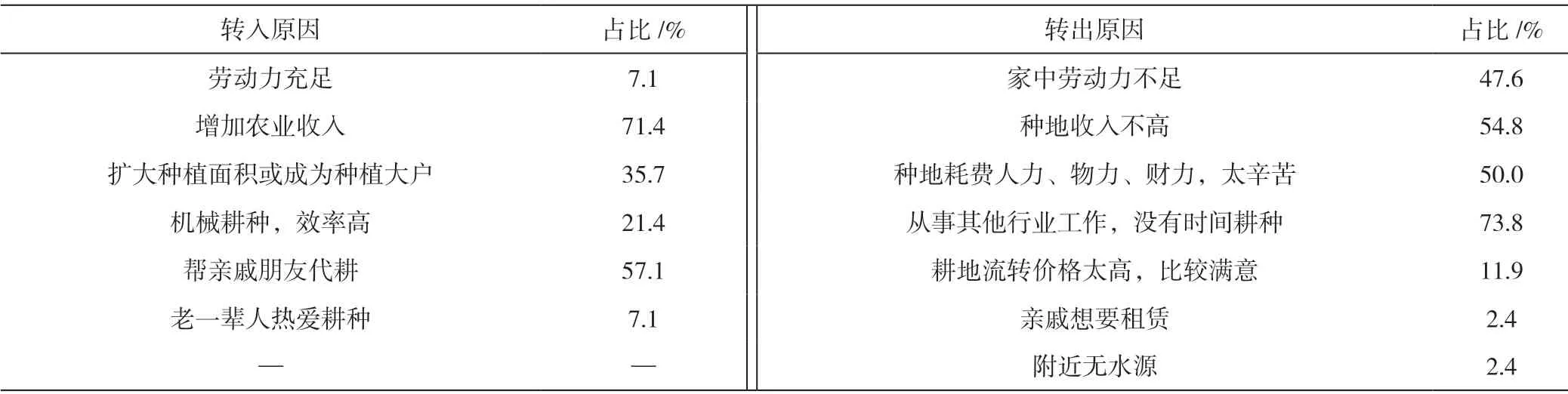

二是流轉主要局限于村級內部,且以代耕形式的流轉居多。由表3可知,約75.00%的農地轉入和71.80%的農地轉出對象為親戚、朋友或鄰居以及本村其他人。這說明農戶間的農地流轉多為親戚朋友間的代耕行為。這與農戶農地轉入原因統計中,“幫親戚朋友代耕”是轉入農地的第二大原因相一致。農戶轉出農地主要是因為從事其他行業工作,沒有時間耕種;種地收入不高;耗費人力、物力、財力,太辛苦等(見表4)。

表4 樣本農戶的農地流轉原因

2.3 糧食種植現狀

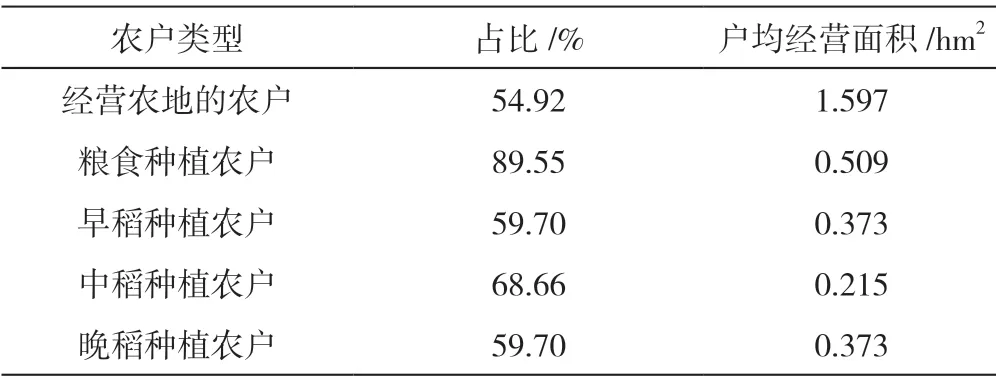

由表5可知,樣本農戶中僅54.92%的農戶經營了農地,戶均經營農地面積為1.597 hm2,45.08%的農戶未經營農地。這與前文所判斷的研究區域內農戶農業經營熱情不高相符。農戶未經營農地的原因除部分農戶的農地已全部轉出而不再經營外,還有一部分農戶將農地直接撂荒而未經營。這主要是因為受丘陵地形限制,農地市場發育水平較低,而農戶普遍外出務工,若無親戚代為耕種,農戶只能撂荒耕地。在經營農地的農戶中,種植糧食的農戶占比89.55%,戶均糧食(水稻)種植面積達0.509 hm2,這與研究區域江西省為糧食生產大省相符。同時,樣本農戶普遍種植高產的雙季稻,戶均早、晚稻種植面積高達0.373 hm2,約占戶均糧食種植面積的73%。

表5 樣本農戶的農地經營與糧食生產情況

3 “三權”分置認知、農地流轉與糧食種植間的關系分析

3.1 “三權”分置認知與農地流轉間的關系

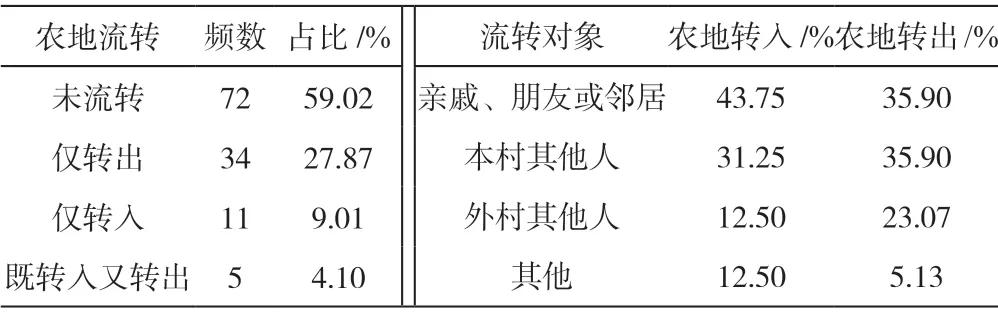

正如前文所述,相對于制度實施,農戶的制度認知是影響其土地利用行為與決策更為直接的因素。為此,筆者進一步從農戶對制度的了解、“三權”分置是否有用和作用大小3個層面考察農戶的“三權”分置制度認知與農地流轉行為間的關系,結果如表6所示。一是除了“非常了解”的樣本只有1戶且未參與農地流轉外,整體來看,隨著農戶對制度的了解逐漸深入,農地流轉參與率提高。具體來看,在一般了解和比較了解“三權”分置制度的農戶中,參與了農地流轉的農戶占總樣本的比例分別為13.93%和15.57%,而對“三權”分置制度不太了解和完全不了解的農戶中,農地流轉比例僅為8.20%和3.28%。二是在認為“三權”分置制度有用(即制度作用認知得分非零分)的農戶中,參與農地流轉農戶占比總和達37.71%,而認為農地“三權”分置無用的農戶農地流轉參與率僅為3.28%。從兩類農戶的農地流轉數據對比可知,認同農地“三權”分置制度作用的農戶比不認同其作用的農戶更傾向于農地流轉。三是整體上看,認為制度作用越大的農戶,農地流轉參與、農地轉出與農地轉入的比例均越高。這再次印證了“三權”分置制度對農地流轉的促進作用。

表6 不同制度了解與作用認知農戶的農地市場參與情況

綜上可知,無論是制度了解程度,還是“三權”分置是否有用和作用大小,均顯現出了“三權”分置制度認知與農地流轉間的同向變化關系,即農戶對“三權”分置越了解且認為該項制度越有用,農地流轉概率越高。這在一定程度上驗證了“三權”分置制度的農地流轉促進效應。

3.2 農地流轉與糧食種植間的關系

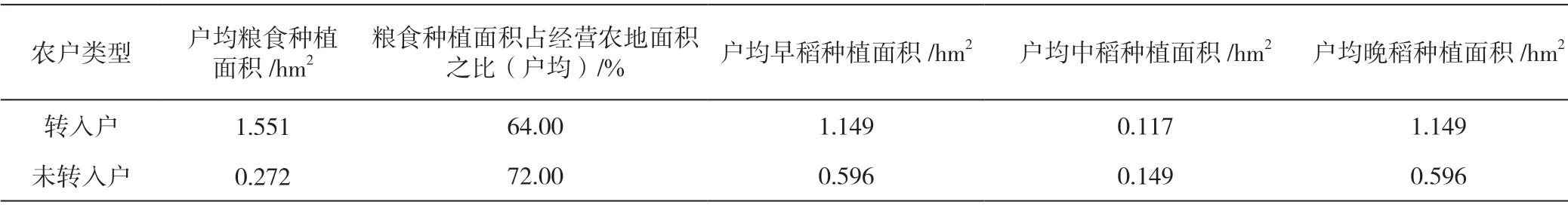

糧食種植與農地流轉間的關系如表7所示,轉入戶糧食種植規模(戶均1.551 hm2)顯著高于未轉入戶(戶均0.272 hm2),即農地轉入顯著提高了糧食種植的規模效益。轉入戶糧食種植面積占比(64%)與非轉入戶的糧食種植面積占比(72%)相近,說明研究區域內農地市場發育背景下種植結構并未呈現出顯著的“非糧化”轉變。其原因可能是:研究區域內農地流轉普遍為親戚或朋友間的代耕行為,轉入戶轉入農地的主要原因是幫親戚代耕,并非為了實現規模經濟和農業生產收入增長而進行的農地市場流轉。代耕農戶為節約投入和勞動力,傾向于選擇種植機械化水平更高、投入水平更低和勞動力需求更少的糧食作物。但需要注意的是,轉入戶的糧食種植面積占比較未轉入戶的糧食種植面積占比仍略低(8%),且隨著農地市場化水平的提高,這一差距可能會增大。因此,在政府不斷推動農地規模經營的背景下,該地區種植結構“非糧化”的問題仍應引起重視。

表7 轉入戶與未轉入戶的糧食種植行為比較

就轉入戶的種植結構來看,轉入戶中稻種植面積較小,戶均為0.117 hm2,而雙季稻種植面積較大,戶均1.149 hm2。這表明農戶為追求糧食高產和高收益,優先選擇年總產量較高的雙季稻。

4 研究結論與政策啟示

基于以上分析,筆者得出以下結論。一是自農地“三權”分置制度提出以來,從政策與法律層面推進了該制度的實施,但農戶對“三權”分置制度的了解程度普遍不高。這不利于農戶權利的行使和保護,無法激活土地經營權流轉和實現農業規模經營的政策目標。雖然農戶對“三權”分置制度的了解程度普遍不高,但是農戶較為一致地認同“三權”分置制度。二是研究區域內土地市場較為活躍,但仍存在部分農戶農地未流轉也未經營的撂荒現象,且既有的農地流轉以親戚、朋友或鄰居以及本村其他人之間的代耕流轉居多。三是對“三權”分置制度越了解且認為該制度越有用的農戶農地流轉概率越高,但流轉集中體現為基于親戚或朋友等關系而進行的代耕行為,并非為了實現農地經營的規模經濟和農業生產收入增加而進行的農地市場流轉。因此,代耕農戶為節約投入和勞動力,傾向于選擇種植機械化水平較高、投入水平較低和勞動力需求較少的糧食作物,即研究區域內農地流轉并未導致顯著的“非糧化”問題。

鑒于此,筆者提出以下政策建議:一是政府應強化“三權”分置制度在農戶層面的宣傳,從而提高農戶的制度認知,促使土地經營權流轉真正得以激活與規模經營得以實現;二是積極搭建土地流轉交易平臺,拓展農地市場范圍和適當引入工商資本,促進農地經營權高效、有序流轉,以解決研究區域內農地流轉僅限于村內而導致的流轉不暢和農地撂荒等問題;三是隨著農地市場的發展,政府應向種糧農戶尤其是種糧大戶給予一定的政策傾斜,通過增加種糧補貼、提供種糧技術咨詢與服務、推動適合丘陵地區與山區糧食生產的機械研發與推廣等措施,提高農戶的種糧收益和種糧積極性。