完全血運重建對急性ST段抬高型心肌梗死合并多支血管病變患者預后影響的Meta分析

閆奎坡,張劍劍,郭雨晴

急性ST段抬高型心肌梗死(ST-segment elevation myocardial infarction,STEMI)是冠狀動脈粥樣硬化性心臟病的嚴重類型,是導致死亡和致殘的主要原因。其早期治療可有效挽救大面積心肌,治療的關鍵是縮短心肌總缺血時間,盡快實現有效的心肌再灌注[1]。針對STEMI患者,直接經皮冠狀動脈介入(percutaneous coronary intervention,PCI)治療STEMI患者的再灌注策略已成首選方案[2-4]。同時有研究發現,約50%的STEMI患者同時合并多支血管病變(multivessel disease,MVD),而MVD與單支血管病變相比明顯增加STEMI患者PCI術中風險和術后短期死亡風險,是STEMI患者預后不良的因素之一[5-7]。雖然優先選擇PCI術治療STEMI患者已達成共識,但目前針對合并多支血管病變的STEMI患者的介入策略存在爭議。有大量研究表明,采取完全血運重建治療可以改善血流動力學穩定的STEMI合并多支血管病變患者預后,減少術后不良事件[8-9],而且根據歐洲心臟病學會的最新指導方針,對非罪犯血管直接進行PCI治療的推薦等級已升至Ⅱa級[10];但也有研究顯示,由于多支血管病變的復雜性、手術難度較高等原因,增加了早期干預非梗死相關血管對合并多支血管病變的STEMI患者的治療風險,預后無明顯獲益[11-13]。針對目前臨床中存在的此2種治療策略,本文旨在通過對納入的隨機對照試驗進行Meta分析,以評估完全血運重建治療策略對合并MVD的STEMI患者的預后療效,為臨床介入治療提供循證醫學證據,報道如下。

1 資料與方法

1.1 文獻檢索 通過檢索中國知網、萬方數據、維普中文數據庫、PubMed、Embase、Cochrane Library,篩選有關SETMI合并MVD的隨機對照試驗研究。主要的英文檢索詞包括:complete、culprit、infarct related artery、STEMI、PCI、AMI、percutaneous coronary intervention、revascularization、multivessel disease、MVD、randomized controlled trial;主要的中文檢索詞包括:急性ST段抬高型心肌梗死、多支血管病變、罪犯血管、介入治療、PCI、血運重建、隨機對照試驗等。檢索日期從各數據庫建立至2021年1月,檢索中未對語言做任何限制。

1.2 選擇標準 納入標準:(1)研究對象符合STEMI合并多支血管病變的診斷標準;(2)比較完全血運重建和僅罪犯血管血運重建的隨機對照試驗;(3)研究的結局指標含有:主要心血管不良事件(MACE)、全因死亡率、心因死亡率、再發心肌梗死率、再次血運重建、再發心絞痛、術后心力衰竭、冠狀動脈旁路移植手術(CABG)、腦卒中、大出血和造影劑誘發腎病等。

排除標準:(1)臨床診斷不符合急性STEMI合并MVD者;(2)研究對象有慢性完全閉塞性病變、心源性休克、嚴重瓣膜性疾病等;(3)非隨機對照的臨床研究;(4)綜述、社論、信函、觀察性研究、非人類研究及未報告不良心臟事件的研究。

1.3 資料提取與文獻質量評價 由2名研究者獨立評價納入的文獻及提取數據,并由第3名研究者進行檢查核對。如果有分歧,三者共同討論并作出決定。從文獻中提取的內容包含:第一作者、發表年度、實施研究的國家或地區、樣本量、各組患者年齡、性別構成、病程、隨訪時間、研究的主要結局指標等。使用改良的Jadad量表從隨機方法、分配隱藏、盲法、數據偏倚、選擇性報告結果、其他偏倚等幾個方面評估納入研究文獻的質量。最高得分為7分,1~3分為低質量文獻,4~7分為高質量文獻。

1.4 統計學方法 使用Revman5.3軟件分析納入的文獻數據。計數資料采用相對危險度(RR)為效應測量指標,計量資料采用標準化均數差(SMD),兩者均以95%可信區間(CI)表示;采用χ2檢驗各納入研究結果間的異質性。當P>0.1,I2<50%則說明無明顯異質性,采用固定效應模型;若P≤0.1,I2≥50%則提示存在異質性,分析其異質性來源后采用隨機效應模型。若納入研究文獻數量大于10篇,繪制漏斗圖評價發表偏倚。

2 結 果

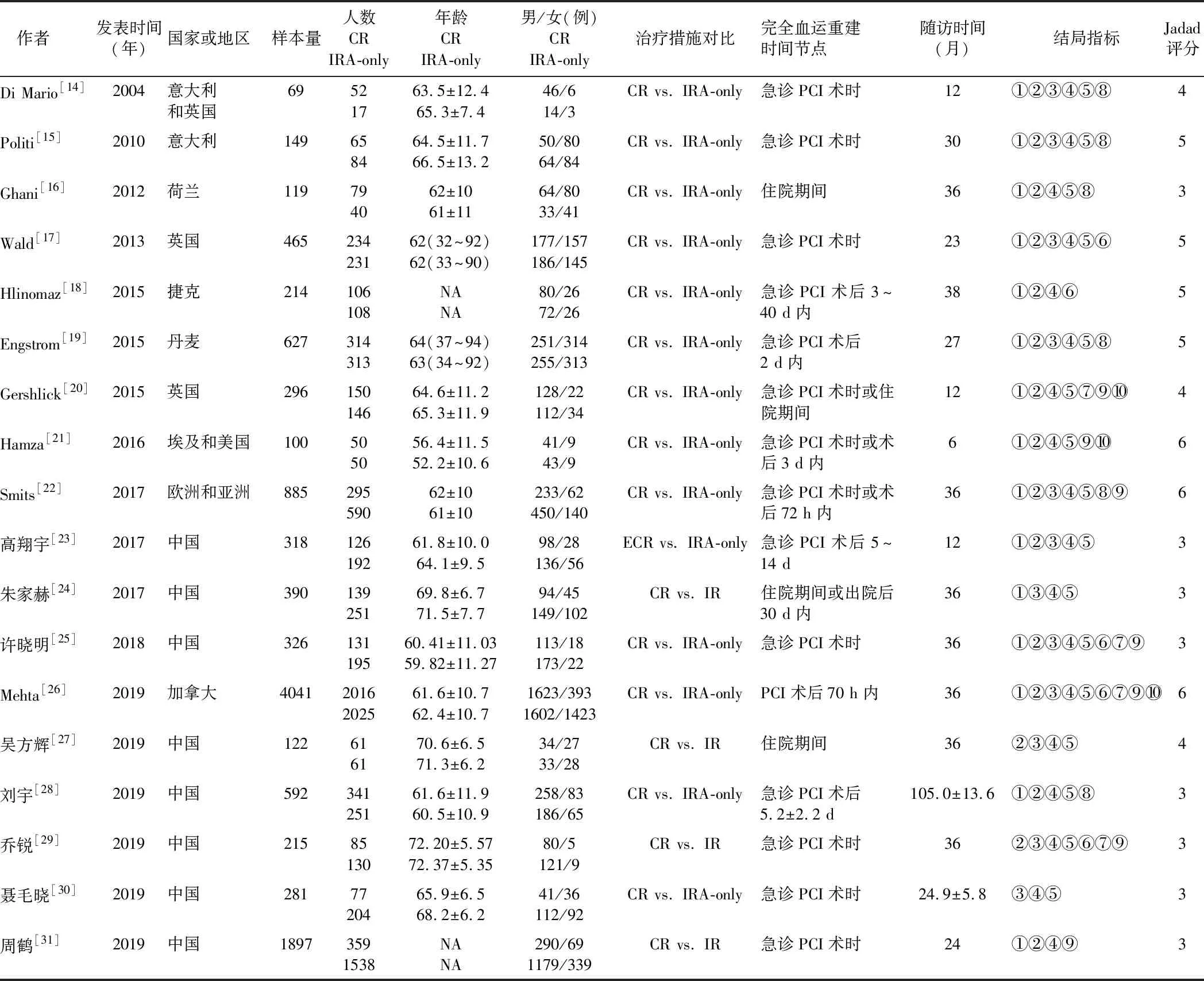

2.1 納入文獻基本情況及質量評價 利用檢索詞初步檢索到523篇英文文獻和78篇中文文獻,通過刪重文獻79篇,篩選標題和摘要后排除315篇文獻,進一步閱讀全文后排除189篇文獻。最終共納入18篇文獻、11 106例患者,其中完全血運重建組4 680例,僅罪犯血管血運重建組6 426例。18項研究[14-31]均為隨機對照試驗,10篇文獻[16,20,23-25,27-31]提及使用隨機數字法,8篇文獻[14,15,17-19,21,22,26]提及盲法,1篇文獻[16]未提及是否有失訪情況。納入文獻基本特征及質量評價結果見表1。

2.2 Meta分析結果

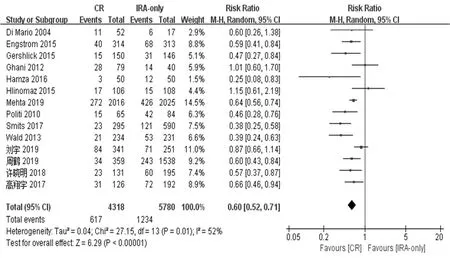

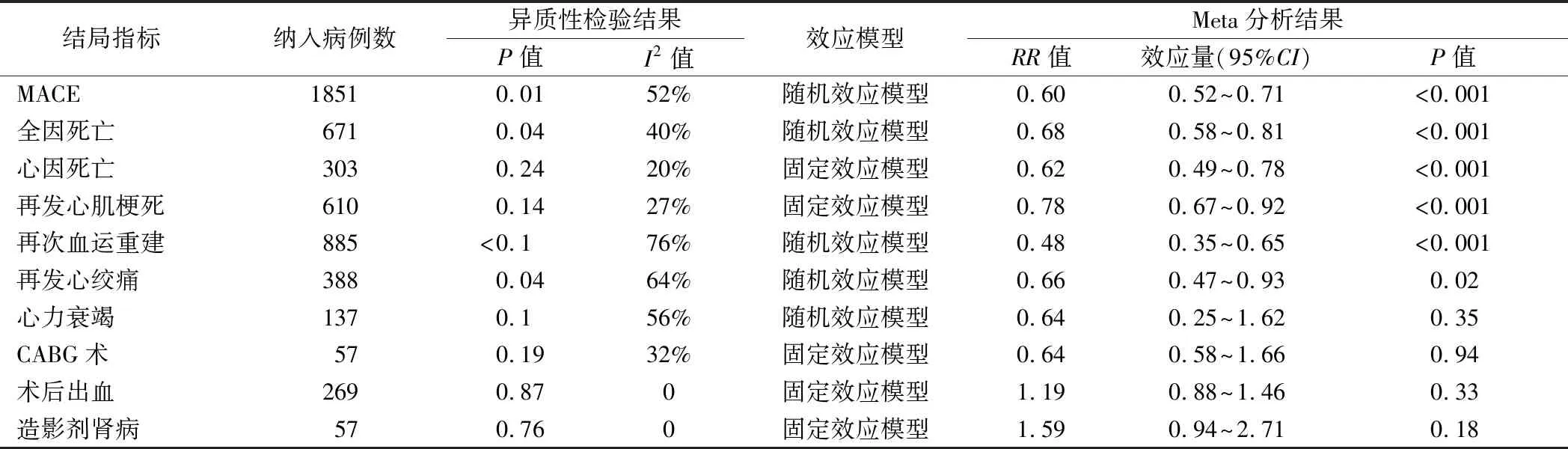

2.2.1 2組MACE的評價:14項研究[14-23,25-26,28,31]報道了MACE發生率,經異質性檢驗,各研究間異質性較大(P=0.01,I2=52%),故采用隨機效應模型進行分析,結果表明完全血運重建組MACE發生率低于僅罪犯血管PCI組,差異有統計學意義(RR=0.60,95%CI0.52~0.71,P<0.001),見圖1、表2。

表1 納入文獻基本情況及質量評價結果

圖1 2組患者術后MACE的評價森林圖

2.2.2 2組全因死亡的評價:17項研究[14-29,31]描述了全因死亡情況,經異質性檢驗各研究間異質性較小(P=0.04,I2=40%),采用固定效應模型進行分析,結果顯示完全血運重建組全因死亡發生率低于僅罪犯血管PCI組,差異具有統計學意義(RR=0.68,95%CI0.58~0.81,P<0.001),見表2。

2.2.3 2組心因死亡的評價:13項研究[14-17,19,22-27,29,30]描述了心因死亡情況,經異質性檢驗各研究間異質性較小(P=0.24,I2=20%),采用固定效應模型進行分析后顯示,完全血運重建組心因死亡率低于僅罪犯血管PCI組,差異有統計學意義(RR=0.62,95%CI0.49~0.78,P<0.001),見表2。

2.2.4 2組再發心肌梗死的評價:18項研究[14-31]描述了再發心肌梗死情況,經異質性檢驗各研究間無明顯異質性(P=0.14,I2=27%),采用固定效應模型進行分析后顯示,完全血運重建組再發心肌梗死率低于僅罪犯血管PCI組,差異有統計學意義(RR=0.78,95%CI0.67~0.92,P<0.001),見表2。

2.2.5 2組再次血運重建的評價:15項研究[15-17,19-30]描述了再次血運重建情況,經異質性檢驗各研究間具有異質性(P<0.1,I2=76%),采用隨機效應模型進行分析后發現,完全血運重建組再次血運重建率低于僅罪犯血管PCI組,差異具有統計學意義(RR=0.48,95%CI0.35~0.65,P<0.001),見表2。

2.2.6 2組再發心絞痛的評價:4項研究[17,25,26,29]報道了再發心絞痛,經異質性檢驗各研究間具有異質性(P=0.04,I2=64%),故應用隨機效應模型進行分析,完全血運重建組再發心絞痛率低于僅罪犯血管PCI組,差異具有統計學意義(RR=0.66,95%CI0.47~0.93,P=0.02),見表2。

2.2.7 2組術后心力衰竭的評價:3項研究[20,25-26]報道了術后心力衰竭,經異質性檢驗各研究間具有異質性(P=0.1,I2=56%),故應用隨機效應模型進行分析,結果顯示2組術后心力衰竭率比較,差異無統計學意義(RR=0.64,95%CI0.25~1.62,P=0.35),見表2。

2.2.8 2組CABG術的評價:6項研究[14-16,19,22,28]描述了CABG術情況,經異質性檢驗各研究間不具有異質性(P=0.19,I2=32%),故采用固定效應模型進行Meta分析,結果顯示2組術后CABG術情況比較差異無統計學意義(RR=0.64,95%CI0.58~1.66,P=0.94),見表2。

2.2.9 2組術后出血情況的評價:7項研究[20-22,25-26,29,31]報道了術后出血,經異質性檢驗各研究間無明顯異質性(P=0.87,I2=0),采用固定效應模型進行Meta分析,結果顯示2組術后出血情況比較差異無統計學意義(RR=1.19,95%CI0.88~1.46,P=0.33),見表2。

2.2.10 2組術后造影劑腎病的評價:3項研究[20,21,26]報道了術后造影劑腎病情況,經異質性檢驗各研究間無明顯異質性(P=0.76,I2=0),采用固定效應模型進行Meta分析,結果顯示2組術后造影劑腎病情況比較差異無統計學意義(RR=1.59,95%CI0.94~2.71,P=0.18),見表2。

表2 完全血運重建治療對STEMI合并多支血管病變患者預后的Meta分析結果

2.3 敏感性分析 采用逐個移除研究的方法,并將新的組合結果與原始分析結果進行比較,敏感性分析顯示各結果基本穩定。

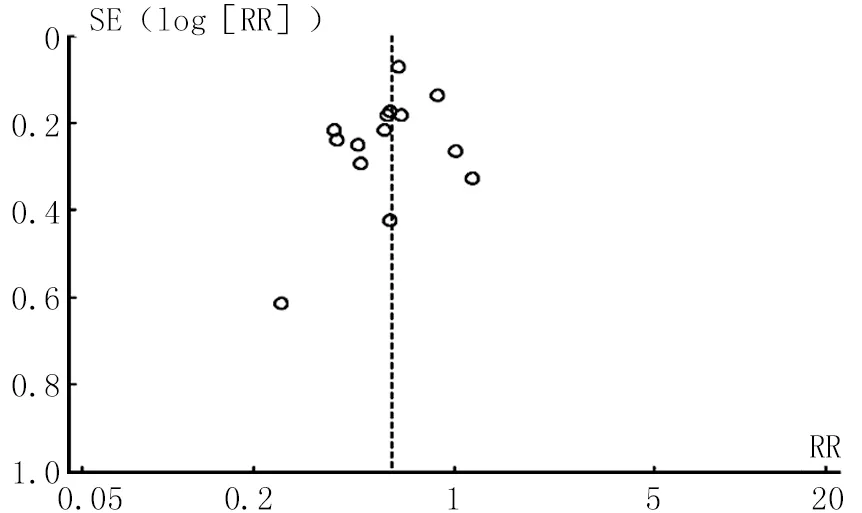

2.4 發表偏倚 以術后MACE評價為例對本次納入的文獻進行風險偏倚評估,偏倚圖示各研究整體呈左右對稱分布,提示無明顯的發表性偏倚,結果可信,見圖2。

圖2 2組術后MACE評價的漏斗圖

3 討 論

50%左右的STEMI患者合并MVD,與單支血管病變人群相比,該人群的病死率和再發非致命性心肌梗死的發生率較高,這可能是由于非梗死相關血管斑塊的不穩定性、心肌灌注減少和心室收縮功能減退所致[32]。最新指南提出建議,當此類患者進行緊急罪犯血管(IRA)血運重建時,可依據非IRA病變的嚴重程度和供血范圍同時進行血運重建,或在出院前考慮對非IRA病變的血運重建,屬于Ⅱa推薦,B級證據[33]。顯然對于STEMI合并多支病變的患者PCI策略中,選擇完全血運重建還是僅處理罪犯血管的血運重建至今仍有爭議。

PCI能夠有效降低STEMI患者的病死率和進行再次血運重建的幾率,但合并MVD患者的預后比單支血管病變(SVD)患者差。完全血運重建策略理論認為不穩定斑塊可出現在梗死相關動脈或非梗死相關動脈,處理非梗死相關動脈可以減少非梗死相關血管在急性期及之后不良事件的發生,使患者受益。然而,當STEMI患者接受“One-time PCI”時,應考慮2個方面,一是其可能為患者帶來的收益,二是因其局限性帶來的手術風險。一次干預罪犯血管與非罪犯血管的“One-time PCI”局限性在于:患者處于急性冠狀動脈綜合征(ACS)時全身為高凝狀態;干預非靶血管后支架血栓形成風險較高;非靶血管干預時如果出現無復流、慢血流,往往惡化血流動力學與臨床癥狀;術中造影劑用量增多、術中曝光時間增加。同時,在急診PCI中,有時識別罪犯血管困難;有時STEMI本身就為多罪犯血管病變;非罪犯血管病變不穩定時,AMI后發生閉塞風險較高,一次干預后可避免再次心肌梗死;血流動力學不穩定時,罪犯血管干預后同時干預主要供血血管的非靶病變有可能提高生存率;完全性血運重建治療可能更好地改善急性心肌梗死患者的癥狀和預后;一次性干預較分次干預策略降低了手術費用。

即便如此,目前指南仍更傾向于直接PCI只處理罪犯血管的推薦策略,即STEMI的“Culprit-only PCI”;對于合并多支病變的STEMI患者,早期研究提示僅對罪犯病變進行干預,但推薦一次性PCI處理的優先級并不高,大多數情況下仍建議延期、分次進行PCI,即“Staged PCI”。除此之外,治療決策應取決于非罪犯血管病變的復雜性及其非梗死相關動脈的供血范圍,并提示臨床中盡可能做非罪犯血管的FFR評估,以決定是否需要分次PCI處理。

針對該問題,部分大型臨床研究正在進行,同時已經有部分文獻進行薈萃分析及系統評價,但早期的臨床研究及Meta分析有一定的局限性,如臨床研究大多以回顧性、觀察性研究為主,較少采用完全隨機對照試驗;另外普遍存在試驗樣本較小、入選標準差異大的問題,以上原因都可能導致研究結果出現偏倚。截至目前,新的研究及證據已經發表,為更好的提供臨床證據,課題組檢索數據庫,收集相關文獻,納入18篇質量較高中英文文獻,旨在評價完全血運重建與僅罪犯血管血運重建策略對STEMI合MVD患者的臨床預后。Meta分析結果顯示,與僅罪犯血管PCI組比較,完全血運重建組明顯降低MACE、全因死亡、心因死亡、再發心肌梗死、再次血運重建、再發心絞痛發生率,有效改善患者預后,減少術后風險。本研究共納入18項隨機對照試驗研究,包含了11 106例患者,是迄今為止關于完全血運重建治療合并多支血管病變的STEMI患者薈萃分析中納入文獻最多、樣本量最大、最新的的研究,同時敏感性分析顯示各項結局指標基本穩定,更具有統計學價值,可為臨床介入治療提供可靠的循證依據。盡管如此,本次Meta分析存在一定的局限性。首先,由于納入研究的相關數據不盡相同,且不夠具體詳細,因此未對結局指標按照性別、年齡、合并癥及完全血運重建時間等差異進行亞組分析;再者,納入的文獻來自不同國家和地區,各研究之間罪犯血管、使用球囊、支架和術者水平均存在差異,可能會影響研究評價結果。

目前,隨著介入技術的不斷成熟及介入治療的開展,已使越來越多的STEMI患者受益,急診PCI術成為治療急性ST段抬高型心肌梗死患者的首選措施,而合并多支血管病變的STEMI治療策略仍然存在很大爭議,盡管多項指南提高了早期干預非梗死相關血管的推薦等級,但具體血運重建策略的選擇依然是學術界討論的熱點。本研究雖然存在一定程度的局限性,但在一定程度上可以為臨床治療提供依據。在系統評價分析中可以看到完全血運重建策略與僅罪犯血管血運重建相比,明顯降低了合并MVD的STEMI患者的術后MACE、死亡率、心肌梗死復發率、再次血運重建率及心絞痛復發率,有重要的臨床價值。

綜上所述,對STEMI合并多支血管病變患者的非罪犯血管早期干預是安全、有效的,能有效改善患者預后。當然,為了進一步全面地評價完全血運重建策略的有效性、安全性,仍然需要更多高質量、多中心、大樣本、前瞻性的隨機對照試驗研究,尤其是完全血運重建的時機應該得到重視,希望該策略能夠更安全可靠地得到應用,使更多的患者從中獲益。

利益沖突:所有作者聲明無利益沖突

作者貢獻聲明

閆奎坡:設計研究思路,論文撰寫,論文審核;張劍劍:統計學分析,論文撰寫,論文審核;郭雨晴:資料搜集整理,論文修改