提煉共性,體現特征,促進知識結構整體化

——“單元”視角下的“乘法公式”教學設計

200127 上海市浦東教育發展研究院 徐 穎

對于“乘法公式”這一部分的內容,在實際教學中,許多教師會產生比較一致的感受,即在新課教學的過程中,學生的學習情況較為良好,一旦進入綜合運用階段,有些學生就會出現公式混用或者用錯的現象.究其原因,可能是這些學生對于“乘法公式”的整體理解還不夠,尤其是對兩個公式之間差異性的感受不夠明顯.

在人教版、北師大版、浙教版以及滬教版的教材中,“乘法公式”這一知識內容的呈現有著較高的一致性,基本都分為“平方差公式”和“完全平方公式”兩個主題內容,并且它們的先后順序、所用課時基本一致.因此,可以從發掘教學內容、教學過程等一致性的角度出發,采用共性特征設計教學,著重在知識整體探究的過程中不斷呈現差異比較.

一、 分析教材,提煉共性

筆者對教材進行研讀,主要對多個版本教材中的“乘法公式”內容從年級、課時、內容的關鍵環節(問題)等角度進行比較.(如表1所示)

表1

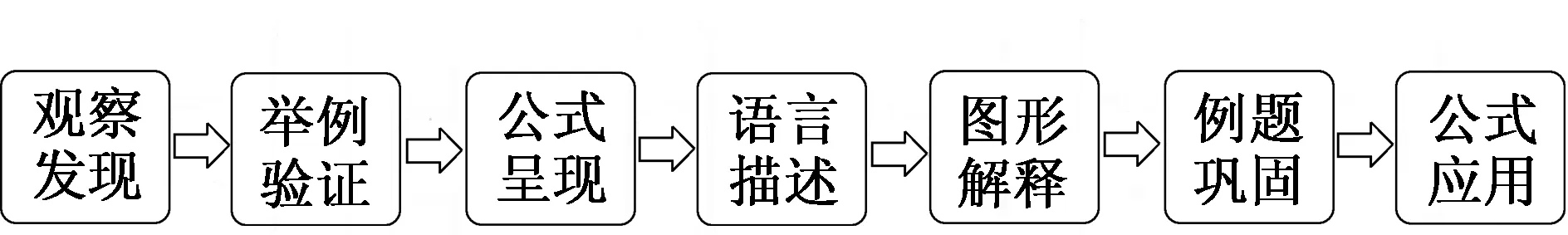

通過比較可以得到以下發現.首先,相關知識的內容與順序都一致,即平方差公式、完全平方公式、應用以及賈憲(楊輝)三角.其次,“平方差公式”和“完全平方公式”這兩個教學內容之間的關系是并列的,也就是沒有嚴格的先后邏輯關系.最后,“平方差公式”和“完全平方公式”在教材中的呈現形式及順序有比較明顯的一致性,它們都是兩個兩項一次多項式相乘的特殊情況,一個是在公式的呈現形式上表現為兩個特殊的多項式相乘,另一個是用圖形解釋(說明)公式時利用特殊四邊形的面積.同時,這兩個公式在呈現的過程上基本一致,也就是說,相關教學過程中的基本流程幾乎一致,人教版與滬教版的教材中,基本都呈現了如圖1所示的教學流程.北師大版與浙教版教材在完全平方公式部分呈現了不同的流程,但其關鍵環節是與圖1一致的.

圖1

二、 適當整合,制定方案

基于內容之間的邏輯關系以及教學流程的一致性,可以對一致性進行提煉,重新規劃單元.在各個版本教材的相關學習內容中,關于乘法公式的內容涉及四個課時,而“賈憲三角(楊輝三角)”基本不在這四個課時的教學中,需要另外安排時間教學,有些教師可能不安排教學這一內容.綜合各版本教材的分析,需要在單元規劃過程中通過構建主線與邏輯將教材進行重組,并相應地進行整合,制定方案,同時確定教學目標,設計問題與活動.

學生學習存在著一個較大的問題,即不會選擇解決問題的方法,例如,在學習時死記硬背、生搬硬套各種乘法公式,經常出現張冠李戴的現象.針對這一問題,教師要在這些公式的引入環節做好設計,讓學生明白公式是怎么得到的,會分辨公式各有什么樣的特點,而不是教師教一個、練一個,學生學一個、扔一個.基于這樣的考慮,筆者將完全平方公式與平方差公式的導出部分合并.

完成整體規劃后,四個課時的教學可以這樣安排:平方差公式、完全平方公式的探究(1課時);公式的基礎應用(含簡便運算,2課時);拓展與提高(應用問題、換元、楊輝三角,1課時).

單元規劃的重點在于公式的引入部分,因此,先重點分析乘法公式的引入,隨后再進行后續教學與學習環節的設計.

一般地,將公式研究過程的主要環節歸納為“發現”、舉例、說明(解釋)、式子、文字表述、驗證.北師大版教材重點呈現的是除了驗證之外的五個環節.(如圖2所示)

圖2

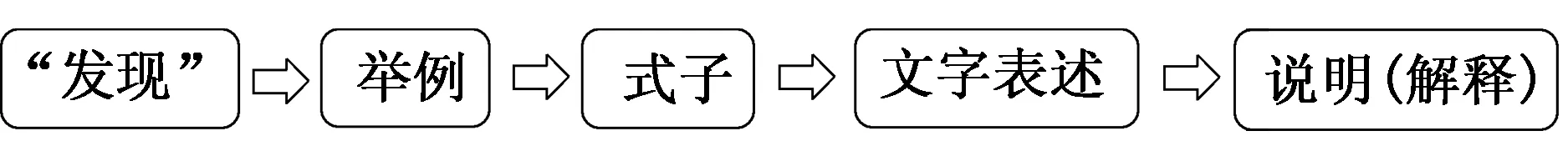

方案1利用特殊四邊形的面積,將“發現”與說明(解釋)環節整合.(如圖3所示)

圖3

制定目標如下.

(1)經歷平方差公式、完全平方公式的探求過程,理解這兩個公式的意義,知道平方差公式、完全平方公式與多項式乘法法則的關系.

(2)熟悉平方差公式、完全平方公式的特征,會初步選擇、運用平方差公式與完全平方公式進行簡單計算.

(3)以折紙、拼圖為載體,搭建創新實踐平臺,產生對問題研究的好奇心與探究欲望.

(4)通過借助圖形面積進行說明的過程,體會“從一般到特殊”的研究問題方法和數形結合、化歸的數學思想.

方案2利用兩個兩項一次多項式相乘的特殊性,將“發現”與驗證環節整合.(如圖4所示)

圖4

制定目標如下.

(1)理解平方差公式、完全平方公式的意義以及它們與多項式乘法的關系,會初步選擇、運用平方差公式與完全平方公式進行簡單計算.

(2)經歷對公式的推導進行說明的過程,體會“從一般到特殊”的研究問題方法和化歸的數學思想.

(3)通過參與課堂活動,感受探索與合作的樂趣,并從中獲得成功的體驗.

三、 問題引領,細化活動

在教學設計中,首先打破“數”和“形”在同一個公式教學中同步出現的情況,通過“數”和“形”兩個特殊性探究角度串聯起幾個乘法公式.

方案1利用特殊四邊形的面積,將“發現”與說明(解釋)環節整合.

本案例由華東師范大學張江實驗中學的教師完成,在教學設計中,將原先兩課時的內容進行合并與調整:兩個公式的導出與辨析作為第一課時,練習與鞏固作為第二課時.學生數學基礎相對比較薄弱,在導出部分主要采用教師設計活動、學生同桌合作交流完成的形式,探究的主要成果以填空的形式出現,具體的導入設計如下.

1.操作與填空(同桌合作交流完成)

(1)把一張正方形紙片的一邊任意分成兩段,它們的長度分別設為a和b(且a>b),用同樣的方法把紙片的另一邊也分成a和b兩段,然后按照如圖5-1所示折出虛線部分,沿著折痕剪下圖形,并在剪下的每塊圖形上寫出它所表示的面積.

請問:大正方形的邊長是________;大正方形的面積可以表示為________;還可以表示為________;它們的數量關系是________.

圖5-1

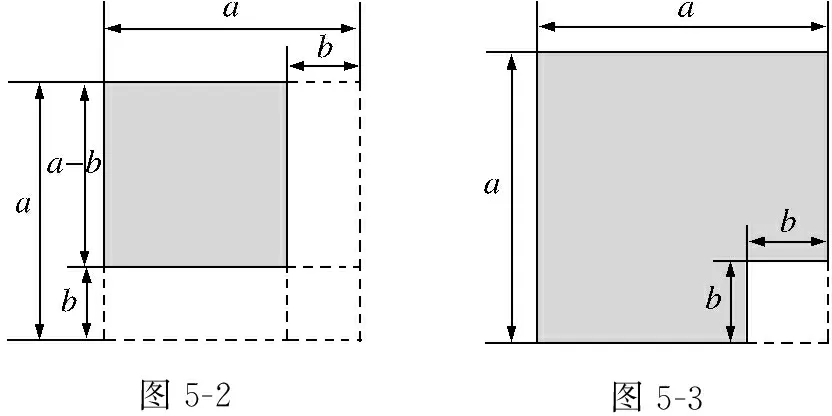

(2)按照圖5-2所示,把兩張邊長為a和b的長方形紙片以白色部分為正面覆蓋在邊長為a的正方形紙片上.

請問:圖5-2中陰影部分的邊長是________;它的面積可以表示為________;還可以表示為________;它們的數量關系是________.

(3)按照圖5-3所示,在邊長為a的正方形紙片的角上剪去邊長為b的正方形,請你再剪一刀,把這個不規則的圖形拼接成一個我們熟悉的四邊形.

請問:拼接成四邊形后的面積可以表示為________;圖5-3陰影部分的面積表示為________;它們的數量關系是________.

圖5-2圖5-3

2.思考(學生個人完成)

(a+b)2=a2+2ab+b2;

(a-b)2=a2-2ab+b2;

(a+b)(a-b)=a2-b2.

你能運用我們所學過的知識來解釋上述式子從左到右的變化過程嗎?

以上的教學實踐設計基于整式教學中關于乘法公式的兩個要點:用圖形的面積說明(理解)乘法公式、用整式乘法法則推導乘法公式.同時,將教學重點及難點的突破口定位在先學會分辨差異,再鞏固提高正確率.

通過折紙,圖形面積“算兩次”,學生直觀感知平方差、完全平方公式的形式.在此基礎上,師生一起運用多項式乘法的運算法則探求平方差公式與完全平方公式.通過課堂的引入以及配套的辨析練習,學生普遍對于這兩個公式能夠做出較好的區分與辨別,并且基本采用先觀察、再計算的方法進行乘法計算,教學效果較好.

方案2利用兩個兩項一次多項式相乘的特殊性,將“發現”與驗證環節整合.

以北師大版教材為例,在乘法公式的前一節課“整式的乘法”中,有如下隨堂練習.

這四道題目蘊含了很大的信息量,從人教版教材對于兩個項數為2的多項式相乘的一般式看,如果(a+b)(p+q)中的p,q有一些特殊的特征,那么相乘所得多項式的項數可能出現特殊的情況,可以直接順著這樣的練習,在乘法公式的教學中,用以下的問題引入.

兩個項數為2的多項式相乘所得多項式的項數可能是________.

具有一些特征的兩個項數為2的多項式相乘會得到一些較特殊的結論.你能舉出一些例子并進行說明嗎?

這樣的引入可能對于一些學生顯得過于開放,那么可以適當地對問題進行分解,通過多項式的一些特殊性引入.

問題1你能用數學符號語言來敘述兩個多項式相乘的法則嗎?

問題2如果兩個多項式中的項有特殊的形式,其計算結果有何特征?

問題2.1如果兩個多項式中的項完全相同,其計算結果有何特征?

問題2.2如果兩個多項式中的項完全相反,其計算結果有何特征?

問題2.3如果兩個多項式中一項相同,一項相反,其計算結果有何特征?

以上教學設計中,問題2.1至問題2.3是對問題2的補充,如果在課堂中有比較充足的時間,學生會較自然地生成問題2.1至問題2.3三個問題.因此,在上海市陸行中學南校進行的課堂實踐過程中,教師根據不同班級學生的課堂反饋情況,由統領性問題生成后續的分解小問題,且提出小問題的先后順序也會有所差異.

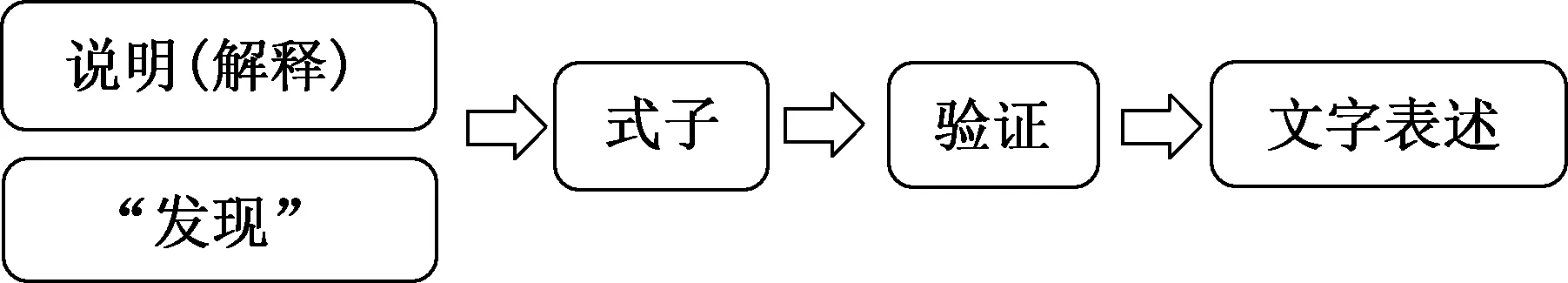

這樣的引領性問題體現了如圖6所示的乘法公式的引出過程,更多地體現出學生的自主探究.

圖6

以上兩個方案在探究過程中,都關注到乘法公式的特殊性,從數和形兩個角度進行研究,在保持研究角度一致的情況下,需要從數的角度對從形的角度觀察得到的結果進行驗證,也可以從形的角度對從數的角度探究歸納得到的結果進行說明與表示.因此,這兩種方案設計都可以在一個課時的學生探究過程中得出三個特殊的乘法公式,同時也達成了分開推導所不能達到的目標:分辨各個公式各有什么樣的特點,以及進行各個公式差異的比較.

知識結構化不僅體現在單元或章節的復習環節中,而且應該體現在新課的教學中.找到知識的生長點,從結構生成的角度進行合理、有效的設計,并且設計好問題與活動,重點體現學生對于新問題的研究思路與探究過程,這就是單元教學的魅力與價值所在.