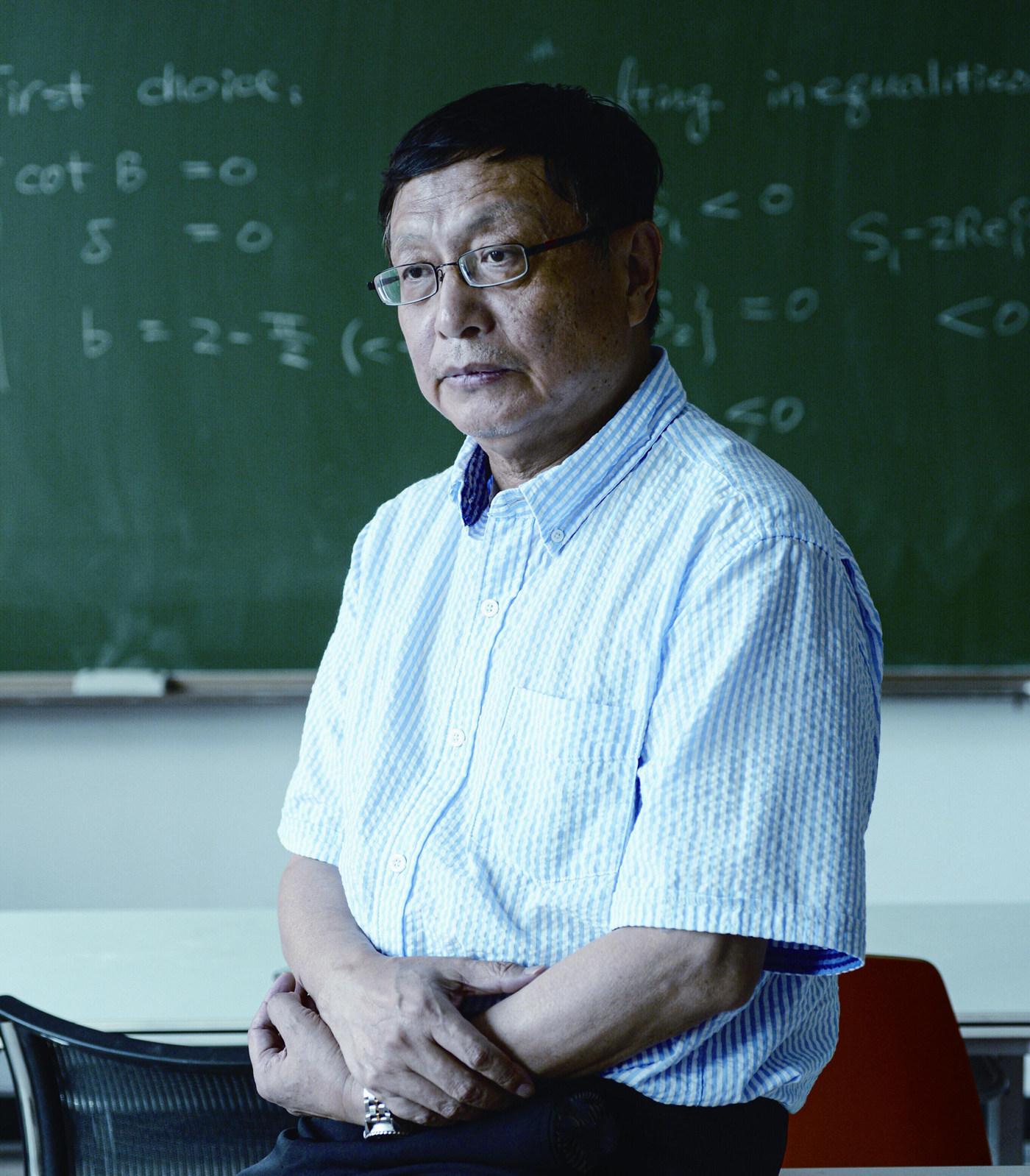

張益唐:數學界的掃地僧

向治霖

不鳴則已,一鳴驚人,形容的就是張益唐。

他又一次變得忙碌起來。在11月4日,“千呼萬喚”的張益唐新作《離散平均數估計和朗道-西格爾零點》提交在預印本平臺arXiv。此后,他出席的學術報告和研討會,一個接著一個。

簡單地說,通過這篇文章,張益唐突破了一個“千古懸案”般的數學問題:論文部分證明了,“朗道-西格爾零點”(Landau-Siegel Zeros)不存在。

這是一個數論問題,與之有關的黎曼猜想,是20世紀初著名的“希爾伯特的23個問題”中,第八個問題的一部分。世界級的難題,當然引起世界級的聚焦和討論。

目前,這篇論文還沒有接受同行評審,一般的預計是,還需要2到3個月時間。但鑒于論文的重要性,速度更快也有可能。

畢竟,張益唐創(chuàng)造過“最快”的論文被審核通過的紀錄。

那是2013年,張益唐的一篇論文,證明了弱版本的“孿生素數猜想”。這也是一個數論問題,成果發(fā)表在權威雜志《數學年刊》。該刊平均通過審核的時間是12個月,而張益唐的論文僅用了4個星期,就被決定刊印發(fā)布。

“孿生素數猜想”也是一個世紀難題,它與黎曼猜想、哥德巴赫猜想一起,構成了“希爾伯特的23個問題”之八。

這些著名的數學問題,考驗了幾個世紀甚至十幾個世紀的數學家。多少天才人物耗盡心血,仍然終身不得收獲。而張益唐以一人之力,已經突破了兩個。無怪乎數論學家Stopple教授說,這“就像是同一個人被閃電劈中兩次”。

張益唐的成就,發(fā)展了最古老的數學分支之一“數論”。

數論是這樣一門學科:在任何時代都容易被認為是毫無用處的。持此觀點的大科學家也不少,其中就有牛頓。他認為,數論是“無意義的謎語的相互逗趣”。

盡管數論如此“玄虛”,也有大佬對數論推崇備至。例如18世紀的天才、有“數學王子”之稱的高斯,他是這么說的:“數學是科學的皇后,而數論是數學的女王。”

被稱為“最后一個數學通才”的大數學家希爾伯特,也推崇數論,并且說過:“數學中沒有一個領域能夠像數論那樣,以它的美—一種不可抗拒的力量,吸引著數學家中的精華。”

說完這些近代的大佬,我們不妨追根溯源,回到“數論”的源頭:古希臘的畢達哥拉斯。

畢達哥拉斯的地位,可以這樣說明:在他之前,Mathema的意思是“可以學到的知識”,在他之后,這個單詞才成了“數學”的意思。

而畢達哥拉斯的“數學”,就是“自然數的學問”。

就“自然數的性質”,畢氏提出過兩種數,一種是“完美數”,它等于其真因子之和,例如6=1+2+3;另一種是“親和數”,它是一對數,其中任意一個是另一個的真因子之和。

眾所周知,畢氏提出了“萬物皆數”的觀念,在他那里,數的性質與相互關系,不僅是客觀的理論公式,而且充滿“和諧、完美”的人文意味。

例如,在畢氏看來,1是一切數的源泉,是陽性中的至高者。2是終神之母。3代表了三維。4象征了一年四季。5是婚姻數,因為它是最小的偶數2與“至高者”以外的第一個奇數3的和。6是完美數,也是神靈的數,如此等等。

從對于世界本質與規(guī)律的探尋出發(fā),對自然數的研究,從畢達哥拉斯學派一脈發(fā)展,終于壯大。

在后來的時代,數論發(fā)展的同時,數學一詞的內涵迅速擴大。

早在古羅馬時期,阿基米德已經將知識用于戰(zhàn)爭,他的名言“給我一個支點,就能撬動整個地球”,野心何等之大!數學也披上了實用主義的色彩。

時間快進,來到17世紀,微積分的發(fā)明,進一步擴展了數學的實用功能。數學已經成為一門精細的學問,與物理學的結合,使它迸發(fā)出改造自然的力量,也孕育了近代自然科學。

這個過程中,數論自然被邊緣化了,以至于被牛頓稱為“無意義的謎語的相互逗趣”。

到了我們所處的時代,數論也有了更多的工具和內涵,不過,“數學女王”的光彩已經黯淡許多,少有出現在舞臺中央。

一個值得注意的事實是,作為古老的分支,數論所涉及的問題,要么已被解決,要么就是幾個世紀都動不了的“老大難”。門檻高、投入大,收獲卻沒有保障,也是一門學問變得寂寥的實情。

然而,1955年出生在上海的張益唐,卻矢志不渝地愛上了數論。

1978年,22歲的張益唐考上北京大學數學系。大學第一年,張益唐讀到的一篇文章,是講比利時的一位數學家德利涅,如何解決了數論中的“韋伊猜想”,“看得我簡直不想睡覺了,激動得不得了”。

碩士期間,他的導師潘承彪教授,是國內解析數論的領軍人物之一。

按此情節(jié)發(fā)展,張益唐本該順利地研究數論,這既是他的擅長,也是他的熱愛。然而,人生的轉折猝不及防—

1985年,“而立之年”的張益唐赴美留學,導師是在美國普渡大學做代數幾何的莫宗堅教授。

這次換道的理由很簡單,數論是純粹的數學領域,但師長們認為,一個天才不能只沉迷于“玄虛”,而代數幾何的實用價值更大。

張益唐在留學期間經歷了什么?這由于當事人的沉默,已經不可得知,可以確信的是,他與導師的關系十分尷尬。

1992年,張益唐拿到博士學位,由于沒有拿到教授的推薦信,他畢業(yè)的同時也失業(yè)了。

張益唐自此開始“蟄伏”,過上了完全不曾想到的生活。他送過外賣,洗過餐盤,經濟非常拮據。

此后,在北大校友的邀請下,他來到一家賽百味加盟店做會計工作,有時也幫忙收銀。

一個細節(jié)可以體現他的狀態(tài)。2013年,因為孿生素數猜想的論文,張益唐轟動學界之后,他的母親注意到,兒子身上的毛衣還是她20多年前織就的。這讓張益唐的家人們難以想象,他的這些年過的是什么日子?

不過,張益唐自己沒有表現出太多悲戚,他曾在接受采訪時說:“按一般人來講,我是過得很慘,但我覺得這不是很好嗎?”他認為,這段日子令他有時間,回到解析數論的工作里去。

1999年,又是通過朋友介紹,他在新罕布什爾大學謀得職位:教微積分的普通講師。一個編外教師,工資是日結的,實際只能算廉價勞動力,但這已經是張益唐“蟄伏”時期最好的工作。

蟄伏的時間長達21年,但張益唐從未放下數論的研究。2007年,張益唐曾發(fā)表論文《論朗道-西格爾零點猜想》,雖然這篇論文被證明有誤,卻可以看作今年部分證明了“朗道-西格爾零點”不存在的先聲。

張益唐的半生寫照,很容易讓人想起數論領域的另一位天才:費爾馬。

費爾馬出生在17世紀的法國,和今天“技術主義”趨勢的盛行一樣,那時的歐洲正在經歷技術變革,數論已經非常邊緣,但費爾馬將自己的一生,奉獻給了這位“數學的女王”。

費爾馬也長久地游離在主流之外。從他接受的教育來看,完全沒有與數學有關的知識。成人以后,費爾馬是一名文職官員,擔任政府的法律顧問。

因此,費爾馬也被稱為“業(yè)余數學家之王”。他的數學工作都是在業(yè)余時間里完成的。不僅如此,費爾馬由于身為法官,在當時不被允許過多地參與社交活動,這倒是讓他自得其樂,徹底做起了“遁世者”。

如果不是一位神父與費爾馬的通信習慣,他的工作或許失傳。而他留下的費爾馬猜想,最終在20世紀末,由英國數學家懷爾斯證明。300多年的證明過程,刺激了現代數學的許多方法和結論的發(fā)展。

隨著費爾馬猜想被證明,數論的寶庫中,留待研究的問題更少了。2013年,“孿生素數猜想”取得進展,遁世的張益唐被世人看見。

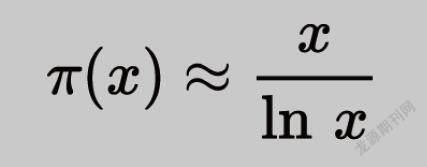

我們可以簡單地理解“孿生素數猜想”:

自然數中,只能被1和自身整除的數,叫作素數,如3、5、7……

素數的分布有這樣的特點:一是,隨著數字越來越大,素數的分布越來越松散;另一方面,雖然素數分布越來越松散,但是,總有相隔很近的“素數對”出現。

我們將兩個素數之差為2的素數對,稱為“孿生素數”。

那么,孿生素數猜想即是說,孿生素數對,是否有無窮多個?

2010年,張益唐決定研究孿生素數的問題,關于這一問題的破解,就像他本身的經歷一樣傳奇。

張益唐在一次采訪中回憶,那是2012年一個午后,他決定暫時地休息一下,于是去往了朋友家。朋友住在山里,有時候梅花鹿會闖進來,于是他抽著煙,想看看梅花鹿是否會來。等待的時候,突然,靈感來了。

他沒有把奇特的體驗分享給任何人,只是回到屋里,開始了整理工作。2013年,他的論文《素數間的有界距離》發(fā)表在《數學年刊》上,一舉成名。

愛因斯坦有一句話流傳頗廣,他說:“我不能容忍這樣的物理學家,他拿起一塊木板來,選擇最薄的地方,在最容易鉆孔的地方鉆許多孔。”

按照愛因斯坦的標準,張益唐的作為,是最值得推崇的。他從來不找“最薄的木板”,而是直接挑戰(zhàn)數論中最難的問題;他也不會“鉆許多孔”,而是“隱”而不發(fā),追求一發(fā)即中。

無論是21年的蟄伏生活,還是在學術研究上,張益唐一直能“忍”。

“忍”也體現在他所發(fā)表的文章上,截至目前,張益唐僅僅發(fā)表過4篇文章,一篇是博士論文(1992年),一篇是失利的“朗道-西格爾零點”論文(2007年)。第三和第四篇,就是轟動學界的孿生素數猜想與朗道-西格爾零點論文。

有人問過張益唐,為什么不多發(fā)論文?

他的回答是,不甘心把手頭積攢的研究成果拿出來隨時發(fā)表。“為什么我不能把它完全做完?完全做完之后拿出來的東西就是大東西了。”

天才自有天才的想法,不過,作風高尚背后,也有需要承受的代價。

不是每個人都能“選擇孤獨”的。例如,前文提到的英國數學家安德魯·懷爾斯,在他開始證明費爾馬大定理之前,就事先準備了一批論文,每過一段時間就發(fā)表一篇,以免“科研任務”達不到標準。

學術界雖然在象牙塔,但也不會脫離現實。成名以前,張益唐在新罕布什爾大學一直擔任普通講師,在一次提升職級的會議中,張益唐的升職被校方否決,一個原因就是他的論文數量不夠的問題。

如果說,成名以前的高風亮節(jié),還可能是不得已的窮且益堅,那么成名后的張益唐,也依然保持著低調、務實,而且“惜字如金”的作風。

2013年,孿生素數猜想的論文發(fā)表后,一眾數學家在張益唐的方法下,致力于縮小素數對的間隔。不過,相比“質的跨越”,張益唐對“量的縮小”興趣不大。他又回到了對“朗道-西格爾零點”的探求。此后經年,又是蟄伏。

一個真正的天才,是否就沒有世俗心呢?那也未能見得。

張益唐曾在一次受訪時,引用杜甫《詠懷古跡》的詩句自況,道是“庾信平生最蕭瑟,暮年詩賦動江關”。可見,天才也是有世俗追求的,只是方法不一樣。