癌癥病人生命意義感水平及其影響因素的系統評價

姚 丹,王國蓉,李松蘭,王璐杉,邢乃芳

《2020全球癌癥統計數據》顯示,全球在2020年有癌癥新發病例約1 930萬例和死亡病例近1 000萬例[1],癌癥仍然是威脅人類生存時間的一大難題。雖然現有醫療技術延長了癌癥病人的存活時間,但癌癥相關癥狀往往會導致病人對生活失去希望。癌癥診斷已被證明是病人自殺意念和行為增加的風險因素[2]。一項薈萃分析顯示,癌癥病人的自殺率是普通人群的1.55倍[3]。積極心理學理論認為,病人的生活價值觀和態度可能會因為癌癥發生很大改觀,其生命意義感的連續性更會受到重大影響。生命意義感(meaning in life,MIL)是指個體對自我生命存在價值、意義和重要性的感知程度[4],它是維持和改善身心健康的重要自變量。生命意義感知水平越高越有助于降低癌癥病人的自殺風險,因此對生命意義感影響因素的探索成為關注癌癥病人心理狀態的一項重要內容。目前針對癌癥病人生命意義感影響因素的研究較多,但缺乏系統全面的總結和歸納。故本研究對癌癥病人生命意義感影響因素進行系統評價,以期為早期評估及識別生命意義不足的癌癥病人提供依據,并為實施干預研究提供參考。

1 資料與方法

1.1 納入與排除標準 納入標準:①研究對象為年齡≥18歲的癌癥病人;②研究設計為描述病人生命意義感現狀及影響因素的觀察性研究;③結局指標為生命意義感得分、影響因素。排除標準:①非中文或英文文獻;②綜述類二次研究;③無法獲取全文的文獻;④無法提取有效數據的文獻;⑤重復發表的文獻。

1.2 檢索策略 計算機檢索Web of Science、PubMed、Embase、The Cochrane Library、中國生物醫學文獻數據庫(CBM)、萬方(Wanfang)、維普(VIP)和中國知網(CNKI)數據庫;檢索時限為建庫至2022年3月13日,采用主題詞結合自由詞的方式進行檢索,中文檢索詞包括癌癥、腫瘤、生命意義感、生命價值、生存意義、影響因素、相關因素等;英文檢索詞包括cancer、neoplasm、meaning of existence、meaning in life、influence factor、associated factor等,并閱讀納入研究的參考文獻以獲取相關文獻。

1.3 文獻篩選和資料提取 由2名研究者按照納入與排除標準獨立篩選文獻、提取數據并交叉核對。如有分歧,則通過討論或與第三方協商解決。文獻篩選時先用EndNote軟件對獲得的文獻進行去重,然后閱讀標題和摘要排除明顯不相關的文獻,最后閱讀全文確定是否納入。文獻提取資料包括第一作者、國家、研究類型、癌癥類型、樣本量、評估工具、結局指標。

1.4 納入研究的質量評價 使用美國衛生保健質量和研究機構(Agency for Healthcare Research and Quality,AHRQ)推薦的觀察性研究評價量表評估質量[5],評價標準包括11個條目,評為“是”計1分,評為“否”或“不清楚”計0分,根據評分將0~3分、4~7分、8~11分的研究分別劃分為低、中、高質量研究。所有工作均由2名研究者獨立完成并交叉核對,如有分歧經討論或咨詢第三方意見后統一。

1.5 分析方法 采用定性分析方法進行系統評價。描述和分析文獻的基本信息,對影響生命意義感的因素進行分類歸納并描述相關結果。

2 結果

2.1 文獻檢索、篩選及質量評價結果 根據檢索策略初檢共獲得2 170篇文獻,剔除486篇重復文獻后,剩余1 684篇;閱讀標題和摘要后初步排除1 631篇,剩余53篇;閱讀全文后排除18篇,經質量評價后排除低級文獻2篇,最終納入33篇[4,6-37]。其中,中文25篇[4,6-22,24-29,31],英文8篇[23,30,32-37];高質量研究10篇,中等質量研究23篇。文獻篩選流程及結果見圖1。

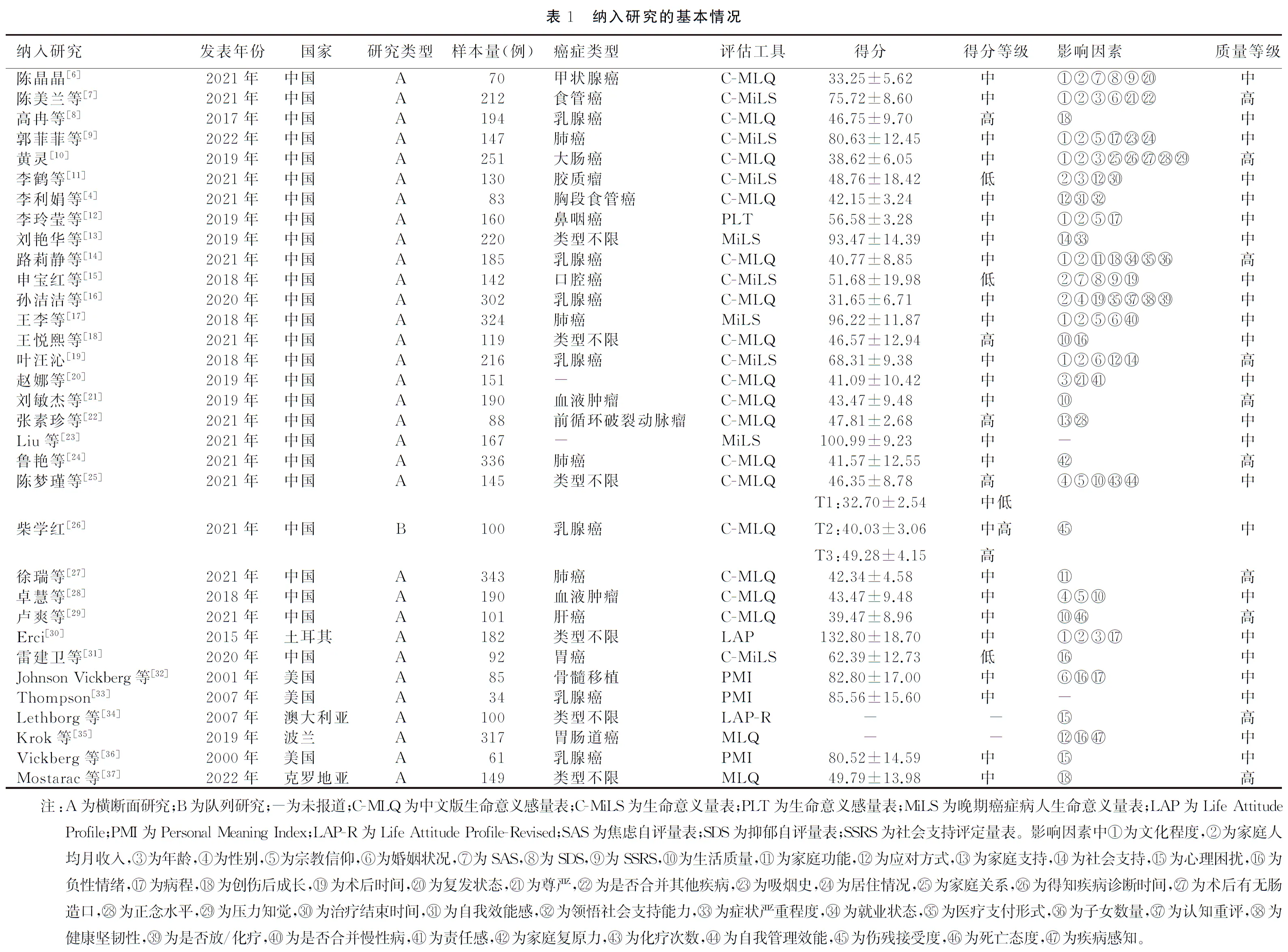

2.2 納入文獻的基本情況 本研究納入文獻發表時間為2000年—2022年,其中2022年2篇、2021年13篇、2020年2篇、2019年6篇、2018年4篇、2007年2篇,2017年、2015年、2001年、2000年均1篇。研究總樣本量為5 586例,納入癌癥類型包括消化系統癌癥、呼吸系統癌癥、乳腺癌等。納入研究的基本情況見表1。

表1 納入研究的基本情況

2.3 癌癥病人生命意義感的具體情況 本研究納入的橫斷面研究中,23篇報道癌癥病人的生命意義感處于中等水平,3篇報道為低水平,僅4篇報道處于高水平,提示癌癥病人對于生命意義感的認知及評價有待提升。其中1篇縱向研究[26]結果顯示,乳腺癌病人在術后第3天的生命意義感處于最低水平,隨著治療的進行,至出院后達到一個較高水平,這與高冉[38]的研究結果相似,表明較好的傷殘接受度有利于提高病人的生命意義感。

2.4 影響癌癥病人生命意義感相關因素分析

2.4.1 自身因素

2.4.1.1 人口社會學因素 ①年齡。5項研究[7,10-11,20,30]發現年齡是生命意義感的影響因素(均P<0.05)。其中2篇[10,20]顯示年齡越大生命意義感水平越低,而另外2篇[11,30]結論與之相反。②性別。3項研究[16,25,28]顯示性別影響病人的生命意義感。③文化程度。8項研究[6-7,9-10,12,14,17,19]報道生命意義感與病人的受教育程度呈正相關。Erci[30]報道有文化的癌癥病人其對生命意義尋求得分較高。④家庭人均月收入。12項研究[6-7,9-12,14-17,19,30]表明較好的經濟狀況可對病人生命意義感產生一定程度的正向作用。⑤宗教信仰。5項研究[9,12,17,25,28]發現有宗教信仰的病人其生命意義水平較高(均P<0.05),與Skrabski等[39]研究結果一致。⑥婚姻狀況。4項研究[7,17,19,32]顯示婚姻狀況對病人生命意義感有明顯影響(均P<0.05),有配偶的病人較其他婚姻狀況的病人更易獲得生命意義感。⑦醫療支付形式。2項研究[14,16]顯示,醫療費用支付方式也影響癌癥病人的生命意義感(均P<0.001)。

2.4.1.2 心理因素 ①負性因素。6項研究[6,15,18,31-32,35]分析了不良情緒對生命意義感的影響,結論均為生命意義感與焦慮、抑郁呈負相關,另有2項研究[34,36]認為心理困擾越大,則生命意義感就越低。盧爽等[29]研究顯示病人的生命意義感與死亡態度中的死亡恐懼維度呈負相關(r=-0.142,P<0.05)。1項研究[35]指出疾病感知與生命意義感呈負相關。另有研究顯示自我效能感[4](P<0.001)及自我管理效能[25](P<0.01)低的病人容易對疾病治療產生消極倦怠感,其生命意義水平較低。②正性因素。1項研究[10]表明高正念水平的病人其生命意義感總分也越高(r=0.508,P<0.01),這與張素珍等[22]研究結果一致,且低正念水平的病人容易產生焦慮、抑郁等負性情緒,進而影響生命意義感。2項研究[8,14]顯示高創傷后成長水平能夠促進生命意義感的提升(r=0.702,P<0.01),Mostarac等[37]的研究發現創傷后成長還可通過提高生命意義感進而提高對生活的滿意度。1項研究[26]提示病人的傷殘接受度與生命意義感水平呈正相關(r=0.943,P<0.05)。

2.4.1.3 疾病相關因素 ①病程。4項研究[9,12,30,32]分析了病程與生命意義感的關系。其中2項研究[12,32]認為病程較長者生命意義感更低,有1項研究[9]結論與之相反。另1項研究提示診斷持續時間與目標尋求維度呈正相關(r=0.184,P<0.05)。②術后時間。2項研究[15-16]報道了術后時間與生命意義感的相關性,其中1項研究[16]提出隨著術后時間的延長,生命意義感水平也會得到相應的提升(P<0.01),另1項研究結論相反。③化療次數。1項研究[25]顯示化療次數較多的病人生命意義感明顯高于僅經歷1次化療的病人。④其他。另有研究顯示癥狀嚴重程度[13]、疾病復發[6]、合并其他疾病[7,17]的病人,其生命意義感水平和生活質量都會受到影響。

2.4.2 外界因素

2.4.2.1 社會支持 5項研究[4,6,13,15,19]表明社會支持能幫助病人在患病期間獲得積極的心理感受,良好的社會支持可促進病人生命意義感水平的提升。①家庭內因素。2項研究[9-10]顯示當病人與親屬同住、家庭關系密切時,其更容易感悟到生命的價值和意義(均P<0.01)。魯艷等[24]報道家庭復原力和生命意義感呈中度正相關(r=0.509,P<0.01)。另3項研究[14,22,27]顯示癌癥病人生命意義感與家庭功能指數呈正相關(r=0.277,P<0.01)。②家庭外因素。葉汪沁[19]表明朋友的正向支持會為病人帶來心理的慰藉,促使病人以更積極的態度面對人生(r=0.358,P<0.05)。4項研究[18,25,28-29]報道生命意義感水平較高的病人其生活質量會更好(r=0.27,P<0.01),并且對生命意義的尋求[21]還可正向預測病人以后的生活質量(P<0.01)。

2.4.2.2 應對方式 有3項研究分別使用了簡易應對方式量表[4]和醫學應對方式問卷[11,19]調查了應對方式對生命意義感的影響,結果一致認為以積極的應對方式面對疾病可以提高病人對疾病治療的參與度,有助于增強病人生命意義感水平,與Krok[35]的研究結果一致。

3 討論

3.1 國內外癌癥病人生命意義感影響因素的研究存在差異 從本研究納入文獻可以看出,我國對癌癥病人生命意義感影響因素的研究起步較晚,集中出現于2018年后,以2021年居多。表明近年來我國學者已開始重視生命意義感在癌癥病人身心康復中的作用,但國內研究內容較為表淺,缺乏對影響因素的作用機制及中介效應探索。國外研究在理論探索方面較為深入,且已根據理論成果構建出多種干預方式來提高病人的生命意義水平。由于國內外文化存在差異,生命意義的內涵也存在差異,國內學者應在現有研究基礎上充分明確基于我國文化的生命意義感內涵后開展深層次的研究,以闡明生命意義感對病人適應疾病發生發展的作用機制。

3.2 自身因素中負性情緒和疾病不良狀況是癌癥病人生命意義感的危險因素 本研究結果顯示,不良情緒和疾病狀況不佳是生命意義感的危險因素。主要原因在于,人們觀念里普遍認為癌癥是一種不可治愈的疾病,Teques等[40]提出當確診癌癥時,病人往往會產生絕望、無意義和無力感等負性心理狀態。隨著疾病的進展,疾病帶來的身體功能變化及形象改變使病人出現焦慮、抑郁和對癌癥轉移或死亡的恐懼等負性情緒,導致病人生命意義感降低,甚至出現想提前結束生命的想法。因此,對于早期癌癥病人,醫務人員應加強對消極心理狀態的評估,向病人做好全面的健康宣教,引導其以坦然的態度接受疾病并配合治療;對于中晚期癌癥病人,應關注病人癥狀的控制和管理,及時采取干預措施,減輕病人癥狀負擔,提高病人生命意義感水平。

3.3 外界因素中良好的社會支持和積極應對策略是生命意義感的促進因素 本研究結果顯示,社會支持系統良好、能夠對疾病做出積極應對的病人其生命意義感水平更高。我國是一個特別重視家庭文化的國家,家庭成員給予的情感支持能促使病人有足夠的信心面對壓力性事件;此外,病人感受到外界對其支持也有助于幫助病人以積極的狀態應對疾病。Schwarzer等[41]提出良好的社會支持能促使病人在疾病治療過程中獲得積極的心理感受,并在患病后做出積極行為轉變。因此,醫護人員應重視家庭成員在病人疾病康復中的作用,引導家屬與病人正確溝通,使病人感受到來自家庭的心理支持,能更積極地適應疾病;同時鼓勵并協助病人定期參加社會活動,釋放自己的情感,體驗來自外界的情感支持,從而增強生命意義感。

綜上所述,癌癥病人生命意義感大多處于中低水平,其影響因素較多。但目前對于生命意義感影響因素的研究多為橫斷面調查,缺乏具有高論證力的縱向研究來分析生命意義感的影響因素。因此,需開展更多高質量的縱向研究探索癌癥病人生命意義感不同時點的變化情況,結合中國文化分析病人生命意義感的影響因素,深入分析各因素之間的相互關系及作用機制,以期為制定針對性的干預措施提供實證依據。