為什么言情劇里的主角大多姓林、蘇、沈、顧

瀟湘水冷

言情小說的世界中,有幾個神秘的家族:無論男女,必是氣質脫俗、才貌雙全;他們的身世往往跌宕起伏,尤以情史最為艱難曲折。

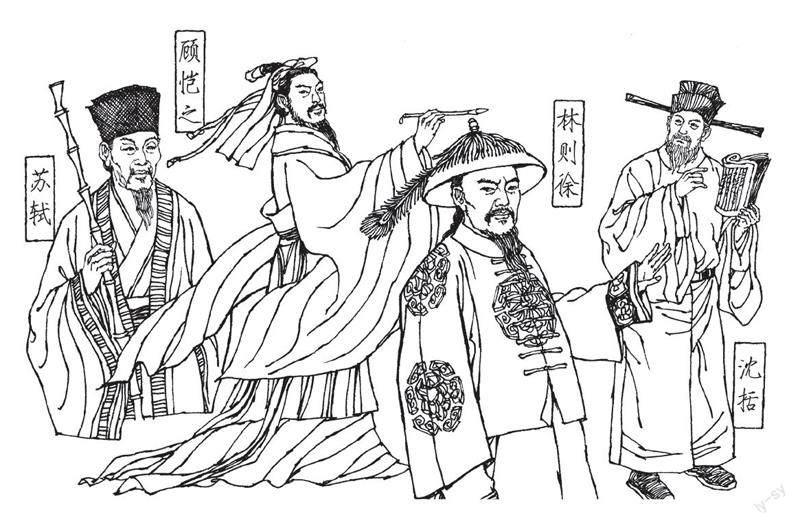

這些大家族最早可追溯到曹雪芹筆下的“金陵十二釵”,再到張愛玲筆下沉浮于舊上海的沈世鈞、顧曼楨,張恨水筆下的沈鳳喜,還有錢鍾書筆下的蘇文紈,以及亦舒筆下的顧玉梨、林展翅等。

現實生活中有林、蘇、沈、顧這些姓氏的人物,怕是一只手就能數過來。可若問起言情小說中以此為姓的人,誰都能報出一長串。曾有網友對言情小說中主角的姓氏做過統計,林、蘇、沈、顧都榜上有名,堪稱言情小說世界的“世家大族”。反倒是張、王、劉、陳這樣常見的人口大姓,不太受言情小說青睞。究竟是什么讓言情作家們對這些姓氏情有獨鐘呢?

大姓發展史:誰祖上沒闊過

細究這些言情大姓就會發現,拋開“言情大姓”的身份,它們本身的家族發展史便足夠精彩。

林姓是毫無疑問的言情第一大姓,尤以女主姓氏居多。這很難說與曹雪芹無關,作為《紅樓夢》的女主角,林黛玉大概是林家最為出名的人了。事實上,林家女性也確實優秀。我國東南沿海及東南亞地區普遍信奉的海神媽祖,原名便叫林默。在傳說故事中,這位溫柔而勇敢的女性通曉水文地理,常幫助船隊逃離險境,還精通醫學,會為海邊的漁民治病。宋太宗雍熙年間,林默因救治病人時遭遇海難不幸去世,人們為了紀念她,紛紛為其建廟祭祀。2009 年,媽祖信俗入選世界非物質文化遺產,成為全世界的精神財富。

除了媽祖,民國時期著名的建筑學家、作家林徽因,“中國半導體材料之母”林蘭英,中國婦產科學的開拓者林巧稚,都是林氏家族的佼佼者。這在無形中賦予了林姓女子一種特質:博學多識、堅韌不拔,是美麗、溫柔和力量的綜合。

在最新一次人口普查中,林姓人口排在第16位,在現實中也是一個大姓。林姓聚集在東南沿海一帶,在福建省更是占到全省人口的14.8%,是福建第一大姓。歷史上的林姓名人也有很多福建人,如明朝一本奏折彈倒奸臣嚴嵩父子的御史林潤、晚清時虎門銷煙的民族英雄林則徐。在惡劣環境中長期生存的家族歷史,賦予林氏勇于開拓、不怕艱險的家族底色。閩地的云霧和山水,又為林氏抹上一筆溫潤。這樣的姓氏特質,更容易被言情作家偏愛。

與林姓的書香氣不同,蘇姓似乎天生帶點“紅顏禍水”的味道。這種印象多半來自著名的“禍國妖妃”妲己。歷史記載中,她是蘇氏部落之女,后世傳說多將其喚為“蘇妲己”。

蘇姓不只出美女。從周代開始,蘇姓的名人便與中華歷史共生。如戰國時期著名的縱橫家蘇秦、西漢時忠貞不屈的使臣蘇武。至宋代,更是出現了中華文學史上不朽的明珠“三蘇”:蘇洵、蘇軾、蘇轍。自古以來,才子佳人都是愛情小說的標配,蘇姓名人偏巧將這兩項都占到頂峰。再加上姓氏本身還代表一種叫“蘇草”的中草藥,以蘇為姓氏的人物,便總帶著一陣若有若無的香氣,縈繞在小說的字里行間。

顧姓和沈姓,其家族歷史更為輝煌。三國時期,顧便是“江東四姓”之一,名人輩出。孫權的丞相顧雍、西晉名臣顧榮、東晉著名畫家顧愷之,都出身于江東顧氏。至近代,民國時期的外交家顧維鈞、歷史學家顧頡剛,現代朦朧詩代表詩人顧城,皆為一時風流。

在顧姓已經是公認的“江東四姓”時,南梁開國名臣、文學家沈約還在因自己不夠顯赫的家族出身而感到不適。但進入科舉時代,沈氏可謂厚積薄發、如魚得水。唐代沈佺期定鼎七言詩之作,婉轉靡麗;北宋沈括寫下《夢溪筆談》,成為一代風俗與科學名著。至明代,沈氏更是人才濟濟:論科舉做官,有內閣首輔沈一貫;論文學藝術,有“吳門四家”之一、著名畫家沈周;論君子風骨,有不畏權勢、勇于彈劾嚴嵩的青霞先生沈煉。至近現代,還有文學家沈從文、教育家沈尹默等等。

姓氏IP 化:如何成為“言情大姓”

這種“言情大姓”的現象,背后透露的是中華文化的獨特性。在文字世界中,姓名往往是角色留給讀者的第一印象。對于一些文學大家而言,短短兩三字的姓名,就可以成為角色一生的注解。對于言情小說,男女主的姓名更需要美感與內涵并存。

正如豆瓣網友“獨孤力命”所說,對于中華文化,美感的注釋無非便是“草木江河,四時風物”。古人在《詩經》《楚辭》中贊頌的山川與香草,一直都是深刻在漢語語境中的美感符號。在“言情大姓”前40 名中,以“木”“草”“禾”“水”為偏旁的便有17 個。得益于漢字的象形特性,以這些字作為姓氏時,便是將大好風景、芷蘭香草自動附著在角色身上。這種語言魅力,是世界上其他任何一種文字都不具有的。

字義中帶有山川風物的姓氏已經贏在起跑線上,其他姓氏便只能從內涵的賽道上超車了。這一部分姓氏,主要集中為朝代或諸侯國名(如秦、陳、夏、周)和王朝帝姓(如李、蕭、趙)。這同樣得益于中華文化歷史的源遠流長。每一個朝代或諸侯國的歷史發展,都會給它們的名稱刻上一個獨特的時代印記。

考慮到美感和內涵兩方面因素后,對剩下姓氏的挑選,就全看作者的偏好。有趣的是,排名靠前的姓氏中,從聚集于東南沿海的林姓,到歷史上“江東四姓”的顧姓、陸姓,還有明清時期興盛于江浙的沈姓,無一不是“南方姓”。知乎網友“陸土根”發現了其中的奧秘:言情小說中“南方姓”扎堆,與言情小說的發展有關。

明清時期小說興起,便主要在經濟更為發達的江南地區創作和傳播。這些出身江南的作者,自然更習慣于選擇身邊經常出現的姓氏為人物取名。民國時期,誕生于上海地區的“鴛鴦蝴蝶派”,又將言情小說的創作推上一個高峰。時至近代,言情大家也多出身江南。我們所熟悉的瓊瑤,出生于四川,后隨家人遷居上海,又遷居中國臺灣。終其人生軌跡,都不出于長江以南。可以說,是江南的山水孕育了中華文學的言情因子。

在一代代言情作家的勾勒下,這些不斷出現的言情姓氏,便擁有了屬于自身的“言情氣質”。網絡文學的興起,使言情小說的數量呈井噴式上升,激烈的競爭更加凸顯了快速樹立角色印象的重要性。當一些姓氏擁有屬于自己的第一印象后,無疑會使之后使用這些姓氏且氣質相同的人物更容易被讀者記住,也更方便作者的人物塑造。如此一來,使用這些姓氏的作者越來越多。循環往復,一些姓氏在言情小說中的出場頻率便越來越高,無形中完成了自身的“IP 化”。

但也有網友總結:隨便選一個“言情大姓”,配上從詩文里摘出來的字句,就可以拼成一個言情人物姓名。這樣的流水線起名,再加上人設的同質化,能夠給人留下深刻印象的人物越來越少。像曹雪芹的《紅樓夢》這樣,數百人物姓名皆暗藏玄機、人物各有魅力的作品,也再難重現了。

誰不希望自己筆下的人物能有一個充滿美感且詩意盎然的名字呢?對于我輩“起名廢”,選擇“言情大姓”,或許只是一種不讓自己的腦洞在孕育期就夭折的救急方案罷了。

(摘自“國家人文歷史”微信公眾號,洪鐘奇圖)