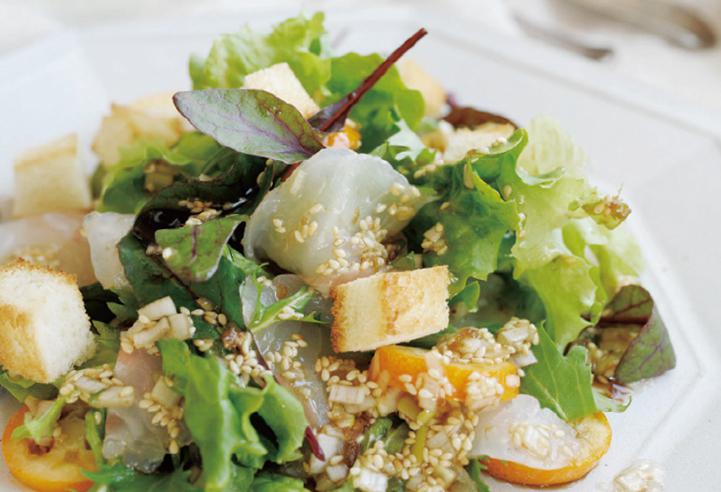

白身魚佐沙拉:減肥美食就選它

吃草減肥首選它

正月里,憑外頭的皚皚白雪紛飛,屋內卻是肉香飄飄。

大吃一陣子后,天氣轉暖,衣衫漸薄,皮囊之下的脂肪蠢蠢欲動,似要噴薄而出。抬頭一看掛歷,已是三月。墻角處兩盆彼此纏繞的綠植細莖上已悄然打上點點小黃花。

用兩根手指一捏肚子,乖乖,膘厚居然有三四公分……我不由暗地里咕噥一句:哪個把老子喂得這么肥的……

大肉,暫時是不能吃了,一時間只想來點清爽的食物,否則下個月只能用衣服裹住腦袋出門,春天里的少年郎有幾個肥的……

自己的身體自己最了解,屬于多吃長肉少吃掉肉體質。接下來幾周,打算以吃草為主,代餐沙拉無疑是首選。

有人說沙拉的做法看起來像是利用冰箱里現有的食材七拼八湊而成,這種說法一點兒不為過。畢竟有名的凱撒沙拉就是這樣誕生的:墨西哥一家意式餐館的老板兼主廚凱撒·卡狄尼在某年七月四日那天,在發現餐廳耗盡了廚房內所有的東西之時,以他的天賦異稟,用僅剩的食材制作出了凱撒沙拉。這款急中生智的沙拉端出去之后受到食客們的一致好評,從此它被列入了餐廳的菜單中,以卡狄尼的名字凱撒命名。

在家自己做沙拉的話,可以用新鮮的各種蔬菜,搭配肉類、魚類、蛋奶類材料,澆上冷調味汁即可。看著滿眼鮮艷的菜蔬,很多人放心地感嘆:“啊,反正都是菜菜,熱量低,可以敞開肚皮放膽吃!”殊不知冷調味汁最容易讓人陷入減肥盲區。它以油類為主料制作而成的,屬于熱量炸彈,澆在沙拉上取適量即可,莫要太貪圖重口味,否則肚子上的脂肪下不來,春天里的少年郎依然是胖的。

食材

刺身用白身魚(鯛魚)200克,沙拉用混合嫩菜葉100克,金橘4個,吐司1片,黑醋汁適量

*調配黑醋汁所需

大蔥1/3根,姜泥1小勺,黑醋2大勺,醬油1大勺,白糖1大勺,橄欖油2大勺,香油1大勺,白芝麻1大勺

做法

1. 姜擦成泥;大蔥切成碎末;金橘切3毫米厚的片狀,取出其籽;嫩菜葉洗凈用廚房紙擦干水分。

2.白身魚(鯛魚)片成薄片。

3.吐司切成邊長1厘米的塊狀,放進烤箱烤至表面淺金黃色。

4.黑醋汁所用全部材料放入大碗中,攪拌均勻備用。

5.在盤中堆放混合嫩菜葉、魚片、金橘片;撒上吐司丁;澆上黑醋汁即可。

PS:

1.這刺身用生魚片可以直接生吃,無需事先烹煮。

2.剩下的黑醋汁密封好,放入冰箱可以保存兩周。