不確定條件下的出行方式選擇行為理論研究

趙忞赫,程一一

(中交公路規劃設計院有限公司,北京 100005)

0 引言

隨著經濟水平和交通基礎設施建設的快速發展,我國已經形成了由多種出行方式構成的多模式交通系統。一方面,由于交通系統具有不確定性特征,出行者難以判斷和選擇最優的出行方式。另一方面,出行者對道路條件等信息的獲取手段和理解能力不同,且在收入和方式偏好等方面有顯著區別,出行者的方式選擇行為愈發復雜多樣。利用合理的理論探究多模式出行中內在的選擇機理,對研究多模式交通系統供需平衡、提升交通規劃與管理的科學性具有重要意義。

1 出行方式選擇研究現狀

1.1 出行方式選擇

出行方式選擇的影響因素是交通行為領域的研究熱點。雋志才團隊對出行行為理論和出行方式選擇模型進行了深入研究,分析了個人屬性、社會環境、出行時間和出行費用等因素與出行方式、出發時間、路徑選擇等行為特征之間的影響機理,并構建了出行方式和路徑的聯合選擇模型,用于評價公交優先政策對出行行為的影響[1-2]。

Logit模型是研究出行方式選擇的重要方法。陳俊勵等[3]利用巢式Logit模型(Nested Logit Model,NL模型)研究了個人屬性和出行屬性對選擇公共交通出行的影響,發現月票對于使用地面公交有很大的促進作用,較遠的出行距離會使地面公交在與自行車的競爭中處于優勢。陳秋香[4]基于NL模型探究了出行者職業、出行的費用和時間等因素對于使用地面公交、私家車和校車的影響。

1.2 前景理論

近年來,前景理論(Prospect Theory)已經被廣泛應用于出行行為研究中,可與期望效用理論相結合并互相驗證。田麗君等[5]分別根據累積前景理論(Cumulative Prospect Theory)和效用理論,對出行方式選擇和路徑選擇的結果進行對比研究,并對模型參數進行了敏感性分析。邢睿[6]結合累積前景理論與區間分析方法,將價值函數視為效用值,構建了方式選擇模型,并通過實例證明了模型的準確性。馬書紅等[7]用累積前景值代替效用函數,改進了Logit出行方式選擇模型,并論證了該模型的準確性。郭鴻鈞等[8]構建了基于累積前景理論的方式選擇與路徑選擇聯合模型,預測了普通鐵路、高鐵和大巴的分擔率。

1.3 研究現狀總結

通過總結現有文獻可發現,效用理論在出行方式選擇的影響因素與預測模型的研究中應用較為普遍,但效用理論假設出行者“完全理性”,與實際情況差異較大。累積前景理論等經濟學理論被逐漸應用于交通領域的方式選擇問題。

2 出行方式選擇行為理論

2.1 期望效用理論

期望效用理論(Expected Utility Theory)和隨機效用理論(Random Utility Theory)是出行行為研究的重要理論基礎。期望效用理論以公理化的假設作為基礎,通過定量方法精確描述各備選方案的優劣,描述理性決策者在不確定條件下的選擇行為。該理論假設決策者能充分掌握與全面認知各備選方案,并能選擇吸引程度最高的方案。備選方案對決策者的吸引程度通過期望效用值表示。期望效用的表達形式如式(1)所示:

式中,Uj——出行方式j的期望效用;u(xj)——出行方式j的效用;pj——選擇出行方式j的概率。

期望效用理論中的效用體現了決策者對各方案結果的加權估計。在出行方式選擇領域,期望效用理論可被理解為:在具有不確定性的交通系統中,若出行者有K種備選出行方式,出行者會選擇期望效用值最大的方式,如式(2)所示:

現實生活中,面對具有高度不確定性的交通系統,決策者會受到各種復雜因素的影響,面對相同場景的決策結果也因人而異。在研究具有非理性特征的出行方式選擇行為時,期望效用理論方面的適用性有所欠缺。

2.2 累積前景理論

Kahneman和Tversky將心理學中決策者具有有限理性的觀點引入行為經濟學領域,通過大量行為實驗,發現不確定條件下的實際決策結果與基于期望效用理論的預測結果存在顯著差異,且差異呈現一定的規律性,以此為基礎提出了前景理論與累積前景理論[9-10]。

累積前景理論吸收了實驗心理學、行為經濟學和決策科學等學科的觀點。與公理性的期望效用理論相比,累積前景理論是以經驗的形式演繹而成的,是刻畫決策行為的描述型理論。該理論假設決策者的參考點會對決策結果產生明顯影響,并可能導致決策者做出非理性的決策。相對于期望效用理論,累積前景理論可以更準確地反映不確定環境下的決策行為,適用于實際生活中的決策問題。累積前景理論的主要特點如下:

2.2.1 參考依賴

決策者關注的不是事物自身價值,而是相對于預設的價值參考點的相對價值。“參考點”的設置對于決策結果有顯著影響,一般決策者將現有的價值或者期望的價值作為參考點,衡量自己的得與失。

2.2.2 邊際效用

基于參考依賴原則,決策行為符合邊際效用遞減規律,即決策行為離參考點越遠,決策者對損失和收益的感知敏感度就越低。

2.2.3 風險偏好

決策者普遍是傾向于規避損失的,但同時決策行為因所處的收益或損失狀態而異。決策者在面對收益時是規避風險的,而面對損失時是追求風險的。

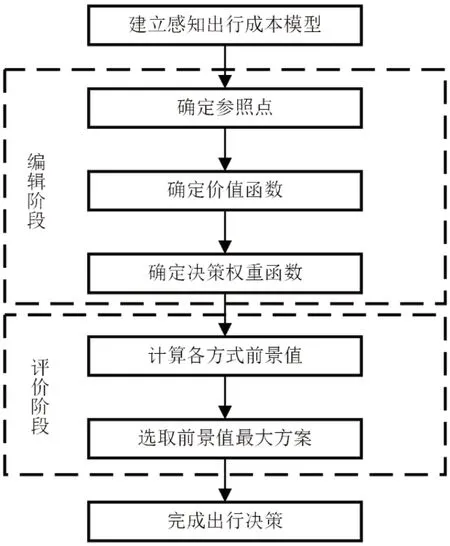

累積前景理論框架下的出行方式選擇可分為編輯和評價兩部分,主要包括建立感知出行成本模型、確定參考點模型、構建價值函數與決策權重函數、計算各出行方式的累積前景值和完成方式選擇等部分,模型框架如圖1所示。

圖1 累積前景理論模型框架

出行者按照以下步驟來選擇出行方式:

(1)根據個人屬性與時間約束,考慮出行時間和出行費用等因素,對各方式的出行成本進行主觀評估與感知。

(2)判斷選擇各出行方式的結果與“參考點”相比是“收益”或是“損失”。

(3)根據價值函數和概率權重函數,計算各個出行方式的累積前景值,選擇具有最大累積前景值的方式完成出行。

3 前景理論框架下的方式選擇模型

累積前景理論考慮了決策者的風險態度和相對收益,認為決策者的“收益”或“損失”是通過與設定的參考點對比獲得的。決策者在面對收益時會體現風險規避的特征,在面對損失時則會表現出風險追求,并且對損失的敏感程度顯著高于收益,這與實際生活中決策者面對風險的態度較為相符。應用累積前景理論研究出行方式選擇的過程如下:

3.1 參考點設置

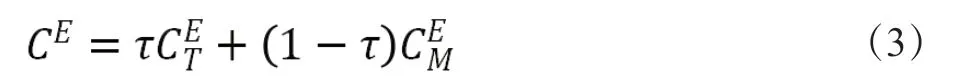

出行者在選擇出行方式時根據參考點判斷出行的損失或收益。各出行方式的時間成本和費用成本是影響方式選擇的主要因素,可根據出行成本定義參考點模型,如式(3)所示:

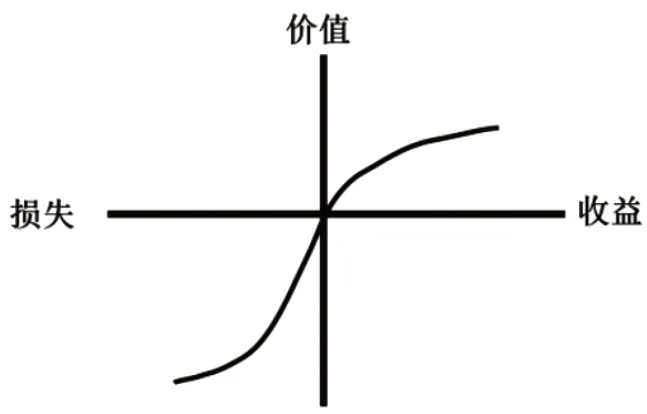

3.2 價值函數

價值函數反映了決策者對各備選方案主觀感受的價值,可以替代期望效用理論中的效用函數。價值函數描述了效用的變化,函數圖像類似于非對稱的S型,如圖2所示。

圖2 價值函數

出行者對各備選出行方式進行編輯、評價,然后計算出各出行方式的價值。出行方式的價值函數可以定義為式(4):

式中,Δx——方式選擇結果與參考點的比較,收益狀態時Δx>0,損失狀態時Δx<0;a——面對收益時的風險態度系數;β——面對損失時的風險態度系數;λ——損失規避系數,若λ>1,表明出行者損失更為敏感。根據Kahneman和Tversky的研究[9-10],當a=β=0.88,λ=2.25時與實際情況較為接近。

3.3 概率權重函數

概率權重函數可將客觀概率轉變為決策者主觀感知的權重,能反映事件的吸引力。在面對收益或損失時,出行者對于出行方式的概率權重的計算公式分別為式(5)和式(6):

式中,P——選擇出行方式時的感知概率;γ和δ——模型參數,根據Kahneman等[9-10]的研究,其取值為:γ=0.61,δ=0.69。

3.4 累積前景值計算與方式選擇

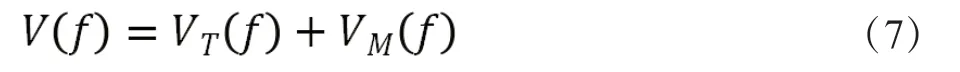

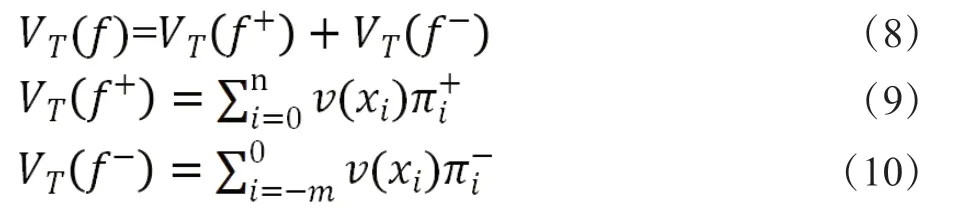

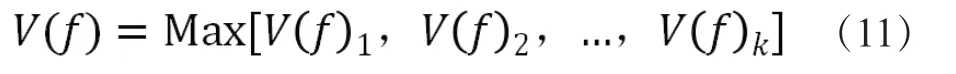

出行者選擇出行方式j時,出行費用的價值v(Δxj,M)即為出行費用的累積前景值,即=v(Δxj,M)。出行時間的累積前景值可根據價值函數和權重函數π(p)獲得,如式(8)~(10)所示:

出行者根據計算得到的各方式的累積前景值,選擇所有備選方式K中累積前景值最大的方式完成出行,即滿足式(11)關系式:

4 累積前景理論適用性分析

出行方式選擇可被視為出行者在復雜交通系統中綜合考慮多種因素下的決策問題。出行方式選擇的不確定性主要體現在出行者個體的不確定性和交通環境的不確定性。

(1)出行者個體的不確定性體現在由于出行者信息獲取與理解能力的局限性,無法掌握實際的交通系統狀況,這會影響出行者方式選擇的合理性。同時,出行者的收入、時間約束和出行目等個人因素的差異會導致方式選擇的不確定性,相同場景下不同出行者的方式選擇可能存在明顯區別。

(2)交通環境的不確定性體現在出行時間、出行成本等要素的隨機波動。從宏觀的角度看,交通環境的不確定性存在一定規律性。但從微觀角度看,交通環境的不確定性會顯著影響出行者的方式選擇行為。

在實際場景中,出行者根據出行時間和出行費用等因素,判斷不同決策結果可能導致的收益或損失,并體現出規避風險或追求風險等不同的態度偏好,這符合累積前景理論的應用條件。

5 結語

綜上所述,由于出行者自身具有有限理性的特點,且交通環境具有典型的不確定性特征,前景理論可以較準確地描述出行決策的作用機理,在刻畫不確定條件下的出行方式選擇行為具有很強的適用性。在多模式交通系統供需平衡、交通規劃與管理的實際應用中,利用累積前景理論分析出行方式選擇行為是具有研究價值和重要意義的。