北固山隧道地質超前預報及爆破振動測試研究

潘偉華,吳 軍

(1.連云港市鐵路事業發展中心,江蘇 連云港 222000; 2.華設設計集團股份有限公司連云港分公司,江蘇 連云港 222000)

0 引言

連云港北疏港高速公路北固山隧道屬于典型的復雜城區環境與工程地質條件下的山嶺隧道,其所處的工程地質、水文地質條件復雜,沿線巖性差異大[1]。由于受各類條件制約,勘察設計工作開展中很難明確隧道工程的實際地質條件情況,這對后續隧道開挖工作的順利開展產生不良影響。稍有不慎就會產生嚴重的地質災害問題,比如突水災害以及斷層破碎等,嚴重影響工作人員的人身安全。

通過隧道超前地質預報檢測工作,可以進一步明確隧道開挖過程中地質情況,并預見各類潛在危險,及時調整優化施工方式,在最大限度上降低各類地質災害的發生概率,防止產生工期延誤等問題。所以,在北固山隧道的施工建設階段,應科學合理地引入地質雷達,從而實現更加準確的超前預報以及跟蹤探測[2]。目前山嶺隧道施工過程中主要采用鉆爆法施工,爆破振動對圍巖及隧道周邊建筑物具有較大影響,所以在北固山隧道建設過程中,進行了大量的爆破振動測試工作。

1 地質雷達探測原理

在使用地質雷達期間,應當將隧道的開挖工作作為主要內容,隨著隧道的開挖來對掌子面進深20 m左右的地段進行地質信息預報,主要目的是針對長距離預報當中所得到的地質數據信息加以補充,并結合掌子面地質素描,根據探測的地質剖面圖,推斷掌子面進深10~30 m圍巖具體狀況,繪制出地質解釋圖,提出圍巖具體信息預報和施工建議。

1.1 探測儀器

超前地質預報探測采用瑞典MALA公司生產的探地雷達,X3M主機,配套100 MHz和250 MHz屏蔽天線。

1.2 探測原理

地質雷達在本質上與探空雷達技術基本一致,主要就是采用高頻電磁脈沖波,通過其所產生的反射來對目標物體進行全面探測。通過針對電磁波在地下各類介質當中的傳播規律,以及波場的主要特點展開分析,可以進一步明確介質的基本屬性以及結構[3]。

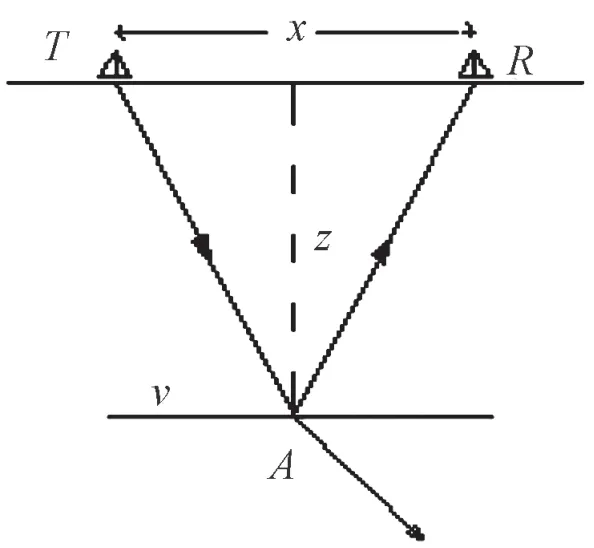

地質雷達主要就是通過地面當中的發射天線,將高頻電磁波通過寬頻帶短脈沖的方式進入到地下環境當中,在經過地下的各類目標,以及不同電磁性質的介質反射過后傳送回地面當中,然后被另一個接收天線進行接收,而剩余的電磁能量可以在穿過界面過后繼續向下進行傳播,且在較深的界面當中進行反射與折射,使得電磁能量完全被地下介質所吸收,如圖1所示。

根據圖1,回波走時(電磁波行程所需時間)t為:

圖1 反射探測原理

式中,x——兩天線的間距;z——反射點A的法線深度;v——電磁波在地下介質中的波速。

如果地下介質的波速v已知,可以依據天線間距(已知值)x和雷達記錄的回波走時t,通過上面公式可求出反射體的實際埋深。反射體或目標體的埋深及其變化是描述其空間分布最重要的參數之一,這些基本數據也是通過地質雷達方法所獲得的。

雷達所記錄的回波走時t是從雷達剖面上讀取的。設發射天線T與接收天線R的中點為記錄點,則測線上各測點的接收天線接收的反射波均記錄在各自記錄點的下方,從而形成雷達剖面。在雷達剖面上,橫坐標為測點點位,縱坐標為雙程走時,各點的反射均以波的形式被記錄下來。波形的正峰一般以黑色或灰色表示,負峰一般以白色或彩色表示。為此,同相軸、等色線或者等灰度能夠直觀呈現地下反射界面的深度變化與其形態。

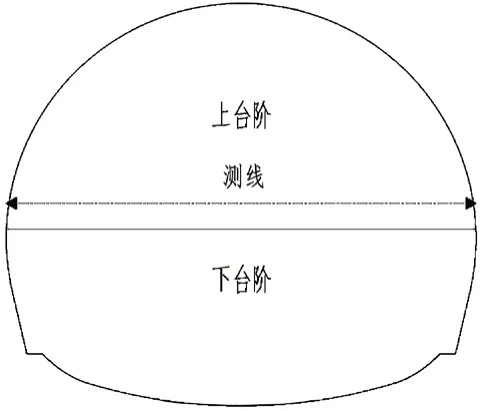

1.3 探測方法

在工作面沿橫向和縱向分別布置2~4條測線。為保證探測效果,最好在探測線位置噴1.3 m寬的混凝土,以保證表面基本平整。

2 北固山隧道超前地質預報分析

2.1 實例一:ZK5+335

2.1.1 掌子面情況描述

通過對施工揭露的掌子面的觀察,左洞ZK5+335掌子面以殘坡積粉質黏土為主,土質松軟,偶出現塊狀夾石,未出現巨塊狀石塊。ZK3+335掌子面照片如圖2所示。

圖2 連云港北固山隧道左洞ZK3+335掌子面照片

2.1.2 地質雷達圖像分析

地質雷達超前預報探測測線布置如圖3所示。北固山隧道左洞進口端掌子面(ZK3+335)進行雷達探測。掌子面前方6 m范圍內,電磁波反射不明顯,表明此區段介質較均勻。6 m處中間偏右出現一明顯反射面,說明介質發生變化,疑似為塊狀圍巖或是一處脫空。整體范圍,左側反射波明顯,右側反射較少,表明左側出現巖石的可能性大。20 m范圍內無明顯斷層或溶洞反應,亦無大范圍低頻寬幅反射波存在,表明水的跡象不明顯。

圖3 地質雷達超前預報探測測線

2.1.3 地質超前預報探測結論

北固山隧道左洞進口端掌子面ZK3+335往大里程方向20 m范圍內以粉質黏土為主,偶有塊狀或巨塊狀巖石,圍巖條件較差。左側反射波強烈,可能出現巖塊。斷層或溶洞出現及存在大量涌水的可能性小。

2.1.4 實際揭露的情況

通過對施工揭露的掌子面的觀察,左洞ZK5+341掌子面以殘坡積粉質黏土為主,土質松軟,偶出現塊狀夾石,未出現巨塊狀巖石。掌子面表面濕潤,無積水殘留。預測與結論基本一致。

2.2 實例二:YK5+514

2.2.1 掌子面情況描述

通過對施工揭露的掌子面的觀察,右洞YK5+514掌子面左右兩側以青灰色的較堅硬變粒巖為主,巖質堅硬。右側發育一組陡傾節理,節理間距約0.5 m。中間偏左部分出現一處寬約2 m的破碎帶,并存在軟弱夾層。洞內潮濕,拱頂成點滴狀滴水。YK5+514掌子面照片如圖4所示。

圖4 右洞YK5+514掌子面照片

2.2.2 地質雷達圖像分析

北固山隧道右洞出口端掌子面(YK5+514)使用雷達探測。得知掌子面前方30 m范圍內無明顯溶洞反應,大范圍低頻寬幅反射帶亦不明顯。在前方3~7 m處分布一條同相軸連續的反射面,表明此處存在一條明顯裂隙。掌子面前方尤其是6~8 m,反射雜亂,仍存在破碎的跡象。

2.2.3 地質超前預報探測結論

北固山隧道右洞出口端掌子面YK5+514往小里程方向30 m范圍內存在溶洞的可能性小,含大量水的可能性亦不大。整體范圍內存在裂隙發育,3~7 m存在一處較大的裂隙帶,已經揭露的破碎帶將繼續發育。圍巖裂隙水發育,預計洞內潮濕或點滴狀出水。

2.2.4 實際揭露情況

YK5+508處掌子面左右兩側以青灰色的較堅硬變粒巖為主,巖質堅硬。右側發育一組陡傾節理,節理間距約0.5 m。中間偏左部分出現一處寬約2 m的破碎帶,并存在軟弱夾層。洞內潮濕,拱頂成點滴狀滴水,此次預報與實際情況較吻合。

3 北固山隧道爆破振動測試

3.1 爆破振動測試工作安排原則

(1)根據北固山隧道爆破施工的進展情況,進行爆破振動測試以及爆破振動測試點的選擇。

(2)根據被保護建(構)筑物離爆破掌子面的距離,進行爆破振動測試。具體情況安排如下:

1)當被保護的建(構)筑物離爆破掌子面的距離在50 m范圍內時,進行連續性的爆破振動測試。

2)當被保護的建(構)筑物離爆破掌子面的距離在50~100 m范圍內時,進行連續性和間斷性相結合的爆破振動測試;當間斷性地進行測試時,發現存在超過規定的,則進行連續性的測試。

3)當被保護建(構)筑物離爆破掌子面的距離在100 m范圍以外時,一般進行隨機性的爆破振動測試;當發現存在超過規定的時,則進行連續性的爆破振動測試。

(3)根據被保護建(構)筑物重要性,進行重點和非重點相結合的爆破振動測試。

3.2 爆破測試實例分析

3.2.1 爆破振動測試儀器

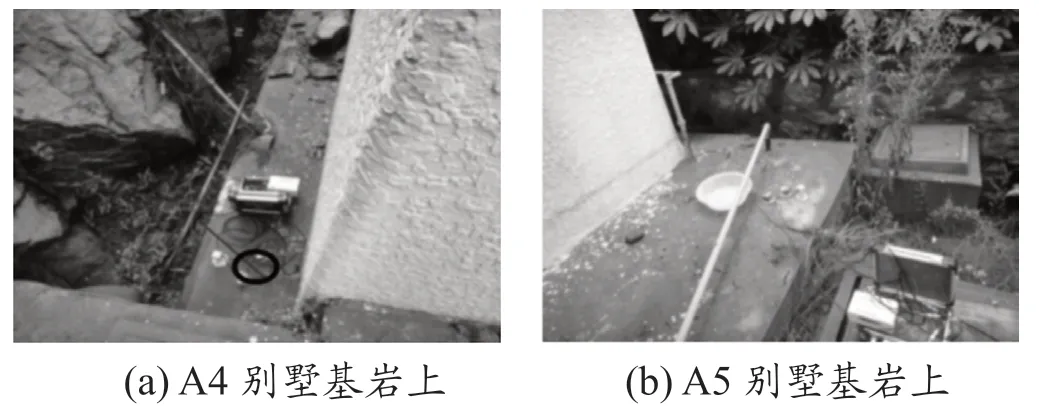

北固山隧道爆破振動測試采用先進的T4850 地震波測試系統,測試隧道的動力響應和對地表的影響,重點測試既有建筑附近地表、超淺埋段地表、穿越復雜地層的隧道內部的爆破振動。

3.2.2 實例:爆破樁號YK5+707

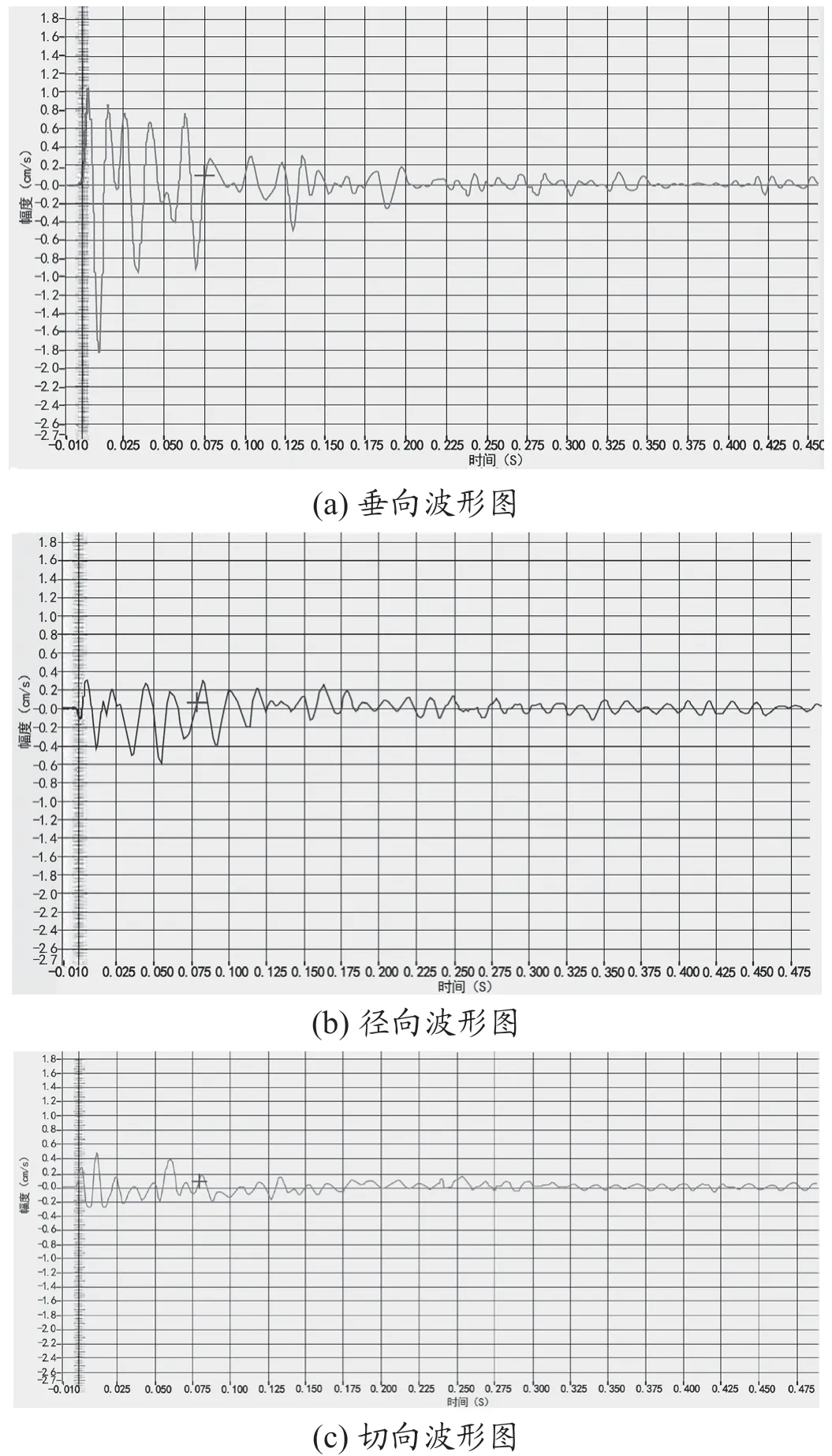

北固山隧道右洞K5+707于2012.9.12的11時23分進行了爆破,為測試爆破的影響,采用T4850地震波測試系統進行了測試,測點布置如圖5所示。經測試得到的爆破振動波形圖如圖6所示。從圖中可以看出振動最大時刻的位置相差較明顯,因此不太可能引發振動疊加;波形較平穩,說明頻率較小,且看不出明顯的分隔,因此需要加大雷管段數。將該次測試成果匯總成表格如表1所示。

表1 北疏港高速公路BSG-3標段隧道爆破振動測試表(YK5+707)

圖5 爆破振動測點位置

圖6 爆破振動波形圖

4 結論

(1)通過對比得知,使用100 MHz天線,能夠針對掌子面前方30 m左右的地質情況進行準確判斷,由于不同的地質情況,雷達圖像方面可能相同或類似,這需要充分結合掌子面的地質觀察,力求提升判斷的準確性。

在探測工作的過程中,要針對采集完畢的雷達波形進行初步的判斷。如果發現內部存在著異常情況,可采用不同的探測方式對其展開重復探測。比如連續探測以及點測等,可以進一步保證探測的準確性。

除此之外,在實際隧道開挖工作的進程中,掌子面時常存在不平整的情況,不僅不利于探測工作的順利開展,也會影響到最終探測結果的準確性。同時在探測階段也會有各種各樣的干擾因素,比如裝載機等機械設備。為此,如何正確識別干擾的內容,并且得到正確的分析結果較為關鍵。

(2)通過對爆破振動測試數據的分析,可知爆破振動速度峰值基本符合規定,部分爆破振動速度接近安全允許標準。為了保障隧道安全施工,可以采取合理的措施,如降低最大單段藥量、進行非耦合或間隔裝藥、使用低爆速且低密度的炸藥及采用預裂爆破方式等,以降低爆破振動速度。