2023智能手機體驗大躍進

陳小豆

本月,聯發科和高通先后發布了旗下最新旗艦移動平臺。聯發科天璣9200已成功躍升至第一梯隊的旗艦芯片,在GPU、AI計算、平臺功能等方面都有巨大進步,不少品牌都開始推出有競爭力的聯發科旗艦。第二代驍龍8在綜合表現上依然優越,并有望進一步提高能效表現。

隨之而來的是新機發布節奏的提前,目前vivo已帶來了搭載兩大平臺的X90系列,隨后還有數款已完成相關準備的新機即將發布。智能手機性能和功能的迭代正在同時到來。

毫無疑問,新的旗艦平臺將再次拉高智能手機的體驗,不過這還僅僅是下限。所謂贏在起跑線,更需要手機廠商自身軟硬件技術的協同。相比以往,如今智能手機的技術競爭除了圍繞芯片平臺展開之外,正在向更廣和更深的方向發展,廣是各方面外圍技術的搶先搭載,深則是影像、光追等前沿技術的深入研究。

一般來說,手機的研發周期大致在6~18個月,旗艦機型更是整個行業前沿技術的集大成者。顯然,vivoX90系列只是開端,各大手機廠商都為2023年的新機鉚足了勁,升級幅度有望比2022年來得更大。因此,在這歲末年關,辭舊迎新之際,我們將以旗艦移動平臺和已經發布或曝光的旗艦產品為線索,大膽預測一下,2023年會有哪些技術將在智能手機上出現和普及。

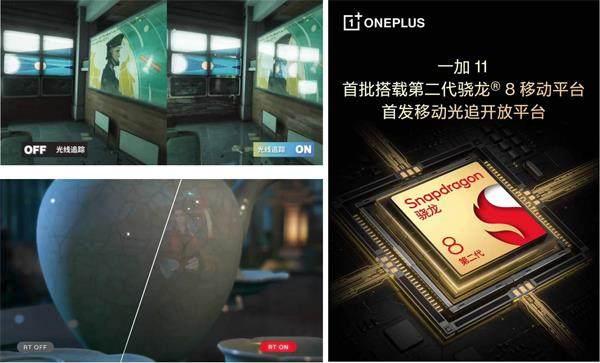

智能手機的芯片大戰,可以說貫穿了2022年整個智能手機行業發展,聯發科和高通兩大巨頭你追我趕、勢均力敵,甚至互有勝負。這場競爭發展到2023年,移動光追應用無疑會成為爭奪的焦點。

過去幾十年里,雖然游戲畫面越來越精美,但開發者們始終解決不了一個難題,那就是“光”。正是因為光線所帶來的光影效果,游戲中的世界才會顯得真實。2018年英偉達在PC上推出光追技術后,要解決的就是去實時呈現光線的真實效果。光追也拉開了下一個游戲時代的帷幕,帶來了游戲效果的“質變”。

今天,得益于芯片技術的升級以及軟件生態的協同進步,這樣的效果已開始逐步落地智能手機。本月聯發科發布天璣9200芯片,搭載的Immortalis-G715 GPU,宣稱在業界率先實現支持移動端的硬件光線追蹤。

發布會上,聯發科與騰訊《暗區突圍》游戲制作團隊,展示了在天璣 9200 上移動光追的落地成果,在陰影、反射、環境光遮蔽等游戲特效方面打造出更逼真的畫質。

一個星期后的驍龍峰會上,高通聯合網易利用《逆水寒》手游展示了基于第二代驍龍8硬件加速的移動端實時光追特性。開啟實時光追效果后,游戲引擎可以按照真實的光線反射規律渲染畫面,俠客、竹林、天空被清晰地倒映在水面中,色彩真實絢爛,畫面層次感清晰。

與以往不同的是,移動光追不再僅僅停留在展示階段。除了網易之外,高通在光追技術上與OPPO、vivo等手機廠商進行了合作。如OPPO官方就表示,與前代軟件相比,新的技術在光線追蹤渲染效率方面提升了5倍,CPU運行負載有效降低了90%。這項移動光追解決方案會在即將發布的一加11上首發搭載,也會在OPPO其他旗艦手機上陸續落地。

當然,光追對于用戶來說,意義不止于游戲,還可以用于提升系統的視覺效果,制作更華麗的主題或壁紙,讓手機界面的精致程度再上一個臺階。事實上,在此前搭載聯發科天璣9000的OPPO Find X5 Pro上,已經能夠使用到具有光追效果的交互壁紙,手機桌面的壁紙會跟隨時間的變化模擬不同的光照效果,給用戶帶來耳目一新的體驗。

可以預見,未來一段時間將會有部分3A端游向智能手機領域進行遷移,手機廠商也會通過光追技術的加入,來吸引更多消費者。尤其是游戲手機更有條件去追求手機光追,這也未嘗不是游戲手機區別于常規手機的方向之一。隨著之后手機處理器性能越來越強,光追或許會像曾經的高刷新率一樣,逐步成為旗艦手機上的標配。

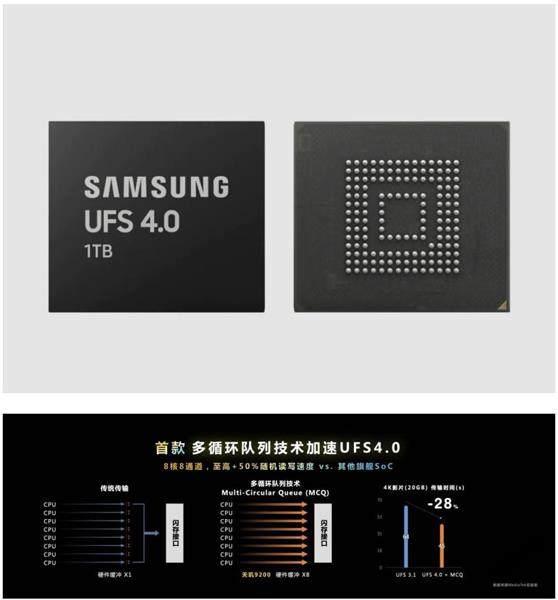

這兩年手機芯片性能可能是感知最小的升級點,而在性能體驗上,很多時候UFS閃存的性能直接跟手機的性能掛鉤,對于手機體驗提升的感知其實更明顯。UFS 3.1標準于2020年2月發布,算起來已經有2年多的時間,大家習慣稱驍龍旗艦平臺、UFS 3.1存儲以及LPDDR5內存為手機的“性能鐵三角”,今年,它的升級版來了。

8月中旬,JEDEC公布了UFS 4.0閃存正式版,高通和聯發科也迅速跟進。在內存技術上,天璣9200首發8通道UFS 4.0閃存,支持LPDDR5X-8533Mbps內存。第二代驍龍8支持全新的UFS 4.0技術,內存支持LPDDR5X 4200MHz。它們為接下來的旗艦手機帶來了新的存儲標準。

現在應用和游戲越來越大,安裝、加載、運行的過程中都需要強大的閃存性能作為支撐。尤其是大型游戲,動輒數GB甚至數十GB,沒有強悍的閃存性能,在體驗這些游戲的時候只有吃虧。

據了解,三星UFS 4.0閃存提供每通道高達23.2Gbps的速度,是三星前代產品UFS 3.1的兩倍,將提供4200MB/s的順序讀取速度和2800MB/s的順序寫入速度。同時,UFS 4.0的能效比上一代提高了46%,在消耗同等電量下,用戶可以傳輸更多數據,并將提供可達 1TB 的各種容量選擇。

不過之前UFS3.1剛剛大范圍普及的時候,某些旗艦手機就因為還搭載“落后”的UFS3.0被很多用戶所詬病。考慮到UFS 4.0初期相對高昂的成本以及最高1TB的容量,這項新技術應該會被應用在各家的頂級旗艦上,并伴隨不可避免的混用現象。

最新的vivo X90系列便成為了首款配備UFS 4.0閃存的手機,但只有8+256GB及以上版本配備UFS 4.0+LPDDR 5,其中,又僅“皇帝版”12+512GB采用了UFS 4.0+LPDDR 5X標準。類似情況應該會在明年旗艦手機上普遍存在,這就取決于各大廠商在成本上如何取舍了。

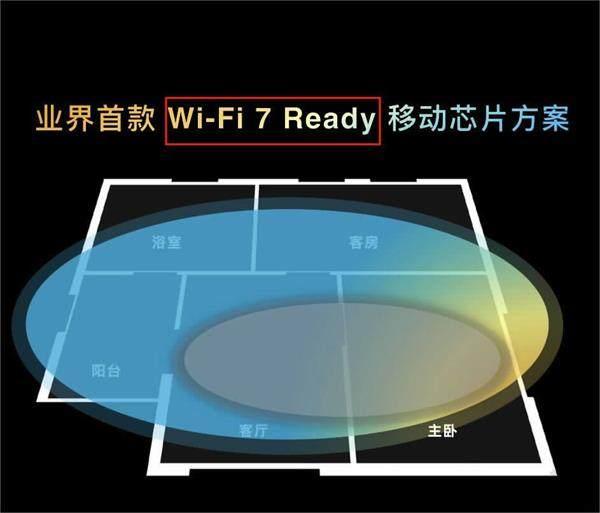

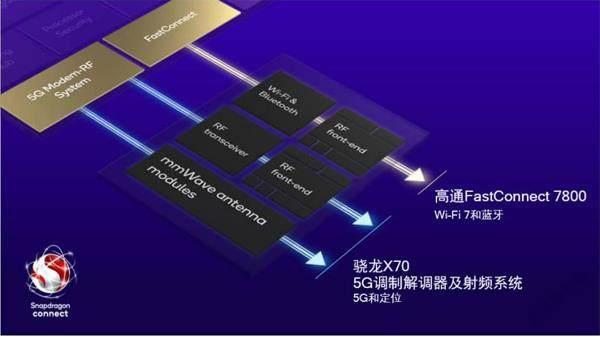

最新的天璣和驍龍兩大平臺還不約而同提前布局了WiFi 7,從今年上半年開始,關于WiFi 7的新聞就變得越來越多,吸引了行業及消費者的廣泛關注。雖然現在移動通信網絡已非常發達,但人們對WiFi仍然存在強烈需求。

相比WiFi 6,WiFi 7帶來的提升主要是吞吐率的提升,時延的改善,以及網絡資源的有效管理。WiFi 7還比WiFi 6多了一個6G頻段,并可以讓2.4G、5G、6G頻段的通道疊加使用,進一步提升吞吐率。不過還是別高興太早,WiFi 6技術自從2019年發布,至今也只過去了3年。同年發布的驍龍855對WiFi6的支持只是探索性,當時產業鏈都沒有準備好,最終也沒有產品落地。

今年雖然已經有了WiFi 7路由產品面市,但也都是“縮了水”的。WiFi 7要在手機上談普及為時尚早,當然,也不排除有廠商搶跑的可能,2019年便是三星、蘋果當表率,讓手機支持了最新WiFi 6 技術。就WiFi 7而言,更有可能的情況是,等到第三代驍龍8發布后才會在手機上大量出現。

網絡連接能力方面,在WiFi 7以外,聯發科此次提到的5G新雙通其實更具有實用性。目前,主流手機處于基于5G的雙卡雙待單通階段,如果其中一個卡正在使用數據流量時,另一個卡有電話撥入,就會導致數據業務中斷。

此前聯發科首發了雙5G雙卡雙待技術,即便是在通話的過程中,也能與網絡進行連接,實現雙通,聯發科稱為全時雙通。但對于某些頻段組合,采用“全時雙通”會存在射頻資源功率功耗等問題。

隨即聯發科引入了“新雙通”解決方案,在一卡通話的情況下,另外一張卡的上網速率可以高達500Mbps。一卡通話,一卡游戲,時延也可以低至50ms,這將是非常不錯的雙通體驗。例如vivo X90系列此次便帶來了一項名為智選網絡的功能,系統可對5G雙卡信號進行預測,智能選擇最佳網絡服務,實現實時信號切換。

同樣的,在第二代驍龍8上,也首度實現了對5G+5G/4G雙卡雙通的支持。可以看到,5G商用3年,在芯片和終端廠商的共同努力下,智能手機5G體驗仍在不斷提升當中。

除核心芯片外,各家在手機通信上,也配備了許多新的技術。最熱的話題顯然還是衛星通信。蘋果今年iPhone 14系列以及華為Mate50系列都各自搭載了衛星通信的新功能,只是實現方案上各有不同。

蘋果為iPhone 14系列接入的是移動衛星通信公司Globalstar的服務。Globalstar在1991 年由高通和Loral合資成立,目前其第二代星座由24顆低軌道(LEO)衛星組成。鑒于該公司目前并沒有在中國大陸地區提供服務,所以iPhone 14雖然配備了該功能也只能是擺設。蘋果該服務目前也僅針對加拿大和美國用戶。

華為Mate50系列支持的則是我國自主研發的北斗衛星短報文系統。今年8月,國內首顆手機北斗短報文通信射頻基帶一體化芯片研制成功。裝有這一芯片的手機,可以在不換卡、不換號、不增加外部設備的情況下,使用北斗短報文服務。

北斗短報文系統出現在民用手機上,就意味著它的商業模式已經敲定。在Mate50系列發布之后,必然會有越來越多的手機廠商加入。近期,OPPO和榮耀都相繼曝光了關于北斗通信的射頻和電子設備專利。后續蘋果不排除也會和北斗或者其他的衛星通信公司合作,在中國大陸地區實現衛星通信服務。

至于民用手機支持衛星通信的意義,一方面是產品吸引消費者的手段,另一方面,有些人的工作、生活需要跨越這個國家的山川大河,在一些信號不能保證的地區,北斗衛星消息的作用還是重大的。

此外,對北斗三號的深入支持,也將進一步提升手機的高精度導航性能。早在2020年,高德地圖與華為基于Mate 40系列共同發布了高德車道級導航,便是基于北斗三號導航系統。高德地圖今年上線的紅綠燈倒計時功能,同樣依托于此。

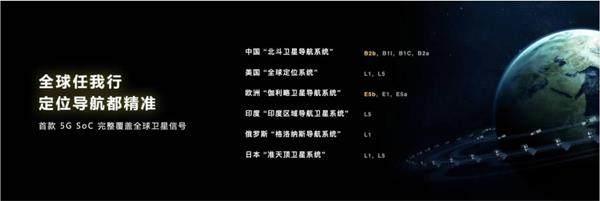

在早前的天璣旗艦技術溝通會上,聯發科也特別提到,北斗三號新的衛星格式B2b,可以提供高精度導航,精度達到厘米級。由此可見,對最新衛星導航定位技術和衛星格式的支持,是2023年旗艦手機的基本需求,意味著更好的定位導航服務。

和支持衛星通信一樣,在今年iPhone 14系列新機上,蘋果還有一個領先行業的決定:取消手機SIM卡槽。在美國市場上市的iPhone 14和iPhone 14 Pro系列機型上,不再配備實體SIM卡槽。蘋果將芯片直接集成到主板上,無需實體SIM卡,開通套餐后即可正常實現通信和上網。

eSIM在技術上擁有許多先進的優勢,比如不用在手機中框的位置開孔,手機的一體性和防水性都要好更多;也可以更加節省手機的內部空間;也能夠避免實體芯片老化帶來的一系列問題;用戶更換套餐和運營商也更方便,直接網上就可以辦理。

據了解,全球三分之一的移動服務提供商已經提供商用eSIM服務,這些運營商通常是規模較大的運營商,因此具備eSIM能力的運營商所服務的智能手機用戶總體份額接近50%。但由于當前全球市場運營商部署環境的不同,很難在短時間內全面鋪開。比如這次iPhone 14系列除了美國市場之外,其他市場的機型還是配備了實體SIM卡槽。

目前我國還沒有針對智能手機的eSIM技術的商用,只有一些智能手表這樣的設備才能開通eSIM業務。出于對用戶使用號卡更高的控制權和利益考慮,在推廣eSIM技術上幾大運營商熱情并不高。

今年9月,有網友在工信部官網留言詢問我國是否有eSIM手機卡的推廣計劃。對此,工信部回復稱,“我部正組織相關單位,研究推進eSIM技術在平板電腦、便攜式計算機及智能手機設備上的應用,待條件成熟后擴大eSIM技術應用范圍。”相信隨著市場環境和國家政策的變化,未來,你的手機的這個卡槽和開孔遲早會被“干掉”。

如果說前面提到的新技術都是一些細枝末節的功能,那下面提到的這些技術和應用,更多關系著手機各項體驗在2023年的整體發展趨勢。其中首要的便是影像方面,影像能力早已是手機廠商的必爭之地,手機行業影像競爭走向深入,乃至芯片廠商都親自下場了。

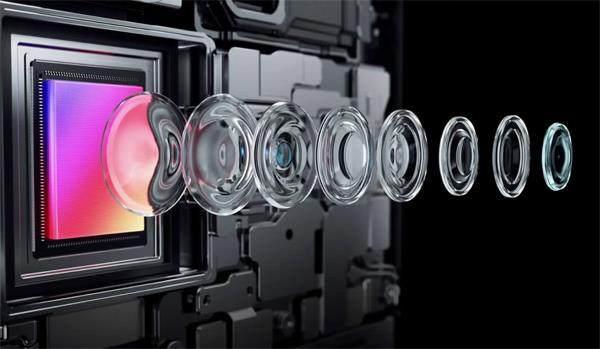

首先是硬件層面,隨著小米12S Ultra和vivo X90 Pro+的帶頭發力,2023年影像旗艦都偏向于選擇IMX989作為主攝。vivo方面,直接將其一英寸主攝稱為“最強一英寸”,做了很多硬件層面升級和改進,包括一英寸最大的F1.75大光圈、1G+7P鏡片模組、能進一步消除眩光和鬼影的ALC亞波長仿生結構鍍膜等。

別忘了,vivo還帶來了算力大幅升級的V2自研芯片,幫助手機實現所見即所得的“夜視儀”能力。另一個具備自研影像芯片的OPPO,其馬里亞納 MariSilicon X影像芯片,毫無疑問也將得到進一步強化,至于能為一英寸大底帶來多大加成就有待揭曉了。

有意思的是,或許是看到了手機廠商在自研芯片上加速發力已是大勢所趨,為了保持競爭力,高通直接與CMOS廠商合作,第二代驍龍8對索尼IMX800傳感器、IMX989傳感器,以及三星的2億像素HP3傳感器進行了針對性的優化,讓其可以與驍龍ISP協同工作。這樣一來其他廠商也可以更好駕馭這些大底、超高像素傳感器,為手機影像體驗的進一步提升鋪平了道路。

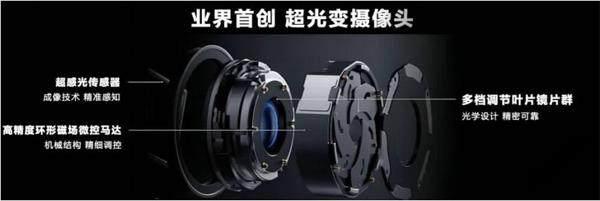

當然,除了大底、超高像素、自研芯片之外,今年的華為Mate50系列帶來的可變光圈技術同樣受到關注。只是可變光圈并不是新技術,遠可以追溯到諾基亞N86,近有三星Galaxy S9、索尼 Xperia Pro-I。

可變光圈的配置一直存在于智能手機的發展過程中,但效果并不突出,更別說光圈葉片這種機械結構會額外占據空間,增加成本與組裝難度。以實用角度出發的話,可變光圈有些許高投入低產出的意味。尤其是在計算攝影大潮之下,多幀合成的夜景、HDR,以及計算模擬出的景深效果已經足夠以假亂真。

華為之所以在可變光圈技術上尋求突破,恐怕還是與供應鏈受限有關,Mate 50 系列的主攝選擇的是IMX766,硬件上明顯落后于其他廠商,但還是通過可變光圈實現了F1.4的光圈值,也是近年智能手機中最大的光圈,算是彌補了一些缺憾。

因此,即便有華為做表率,可變光圈短期內也很難成為手機影像主流技術。相反,今年7月華為成立了自己的影像品牌XMAGE,倒是引領了手機廠商的自有影像品牌風潮,各品牌更追求建立自成一派的影像風格。

同時還不難發現,除華為以外的幾大頭部廠商,2023年幾乎都會采用同款一英寸傳感器,幾乎都有傳統相機企業合作賦能,都有更為先進的算法和影像體驗理解,乃至自研影像芯片參與成像,屆時手機影像會有什么樣的新玩法就值得玩味了。這也讓手機影像競爭更有看點。

同樣狂飆突進的,還有手機充電速度。在目前已經上市的機型中,iQOO 10 Pro的200W快充和Redmi Note 12探索版的210W屬于絕對的第一梯隊。在政策規定之下,這幾乎已觸及手機材料安全充電天花板。

根據我們之前的實測,這一速度足以將充電時長壓縮到個位數時間內,對消費者來說也是一個實用的功能,充電時間壓縮到10分鐘以內,省去了大量等待的時間成本。今年我們仍有望在更多手機上看到200W級別的快充。

同樣對消費者具有意義的還有國產手機們快充協議的兼容趨勢,即對UFCS快充協議的支持。UFCS是由電信終端產業協會發布的新一代融合快充標準,該協議由國產四大品牌小米、vivo、華為、OPPO牽頭,支持來自不同品牌和廠家的適配器與終端之間實現高效快充和互融互通。

過去幾年以來,雖然行業和消費者們一直都在呼吁統一快充,但終端廠商們一直對這個工作興趣不大。現在,由國內四大手機品牌牽頭來制定的UFCS 快充協議標準,在很大程度上解決了這個行業痼疾。

iQOO 10 Pro在此前的一次系統更新中,便加入了對UFCS快充協議的支持。華為Mate Xs 2也是首款通過UFCS認證的折疊屏手機。

換言之用UFCS協議的充電器可以對不同品牌的手機進行快充。小米、OPPO、華為、vivo也都各自推出了數款相應充電器產品。現階段UFCS快充協議通用的最高功率為40W,第二階段UFCS 快充協議規劃的功率為65W或更高。

后續預計會有更多的機型加入這個充電協議。對于消費者來說,統一的快充協議顯然是更加方便了。說不定某一天,國產手機隨便拿一個充電頭來都能夠實現“充電五分鐘,游戲兩小時”的快充能力。

除了影像以外,近年手機行業競爭最激烈也是進步最大的無疑還有屏幕技術。2021年,手機液晶屏的背基板材質實現了從LTPS到LTPO(低溫多晶氧化物)的轉型,LTPO屏幕最大的能力就是能帶來硬件級的刷新率自調節功能,支持1Hz或10Hz~120Hz自適應刷新率能力,但當時還只能做到在不同APP之間切換后的刷新率自調節能力。

今年,LTPO2.0材質正式投入商用,帶來了同APP不同使用場景下的自適應刷新率能力,國產手機也可以實現與蘋果手機ProMotion技術類似的“智能動態刷新率”,目前已經應用在小米12系列、一加10 Pro、榮耀Magic4系列、iQOO 10 Pro等。

全新的vivo X90 Pro+首發帶來的新一代三星AMOLED 2K E6屏幕,實現了LTPO4.0無級變速技術,具備更順滑的多場景自適應變頻特性。這塊屏幕堪稱2023年安卓“真旗艦”的標準了。

值得注意的是,隨著LTPO材質的應用,手機屏幕1080P分辨率的門檻正在被持續攻破。LTPO材質可降低激發像素點時所需要的能耗,進一步降低屏幕顯示時的功耗,堪稱是高分辨率屏幕的絕配。事實上,今年已經有不少旗艦手機大量使用120Hz高刷+2K屏幕這樣的顯示組合,明年這樣的配置也會越發普及。

作為過渡,國產1.5K屏幕正在成為標準版機型和性價比旗艦的首選。隨著國產屏廠在基材及自研像素排列上的突破,Redmi K50至尊版聯合華星、天馬定制首發了1.5K分辨率屏幕,vivo X90/Pro則搭載了京東方最新Q9材料的1.5K屏,后續這塊屏幕也將出現在OPPO、小米、榮耀等機型上。

今年以來,國產屏幕的各項技術進步有目共睹,隨著消費者認可度越來越高,手機廠商也更樂于采用國產屏,進一步促進了屏幕技術的良性競爭。對比三星這樣的國際巨頭,國產屏廠也在某些方面實現了反超,典型代表便是OLED屏幕的高頻PWM調光方案。

從最新趨勢可見,具備1920Hz及2160Hz高頻PWM調光的國產OLED屏已開始逐步下放并普及。消費者對屏幕護眼性越來越看重,相當于反向倒逼三星在新一代E6屏幕上首度加入了1440Hz高頻PWM調光特性。

不過,差距仍然還是明顯的,目前除了三星E6屏幕外,只有榮耀Magic4系列與京東方定制的屏幕做到了LTPO 2.0與1920Hz高頻PWM調光并存,其中涉及更為復雜的驅動IC定制、電路改進、算法優化等一系列軟硬件深度調優。LTPO與高頻PWM調光的優化共存,便是手機廠商和屏廠需要共同攻克的屏幕技術了。

至于屏幕上的那層面板,從2007 年,蘋果發布使用玻璃材質面板的第一代iPhone起,智能手機不抗摔就成為了用戶共識,提高抗摔性也一直是智能手機的必然發展趨勢。只不過,從2020年的iPhone 12系列,到今年的華為Mate50系列,得益于納米微晶玻璃的技術攻關和國產化,讓手機抗摔性有了大躍進。

從原理上來說,無論是華為昆侖玻璃,還是蘋果超瓷晶玻璃,都是同源的納米微晶玻璃技術。和普通的鋁硅鋼化玻璃相比,微晶玻璃在玻璃結構中結晶出強度更高的納米級晶體,它既具有玻璃的韌性、穩定性、高透明度等基本特性,又擁有陶瓷的耐磨性高、硬度大等優點。與目前中高端手機普遍采用的大猩猩玻璃相比,跌落性能可提升4倍。

作為蘋果長期的面板供應商和合作伙伴,超瓷晶玻璃其實也是蘋果與康寧合作的產物,到現在依舊是獨占的技術,從技術和口碑上都對其他品牌形成絕對壓制。

如今,中國陸續完成了高鋁硅鋼化玻璃,以及透明納米微晶玻璃等技術攻關和成功量產,去年華為P50 Pro典藏版、榮耀Magic3至臻版前后均用上了納米微晶玻璃,代表在這一技術上與蘋果實現了抗衡。

今年,華為昆侖玻璃的出現,還有最新榮耀Magic Vs至臻版成為業界唯一的3D納米微晶外屏折疊屏手機,意味著量產化問題進一步攻克。2023年我們或許可以在更多旗艦機型上看到納米微晶玻璃的身影。

不過,微晶玻璃需要完全不同的生產方法和加工工藝,意味著更高的成本,只有少數旗艦手機才能享受。例如在華為Mate 50系列上,消費者若想用上昆侖玻璃須加價200元。

無論作為賣點宣傳,還是借此拉開配置差距,對廠商來說,更強的抗摔性,都有利于吸引用戶多掏錢,不失為提高銷量和銷售額的好手段。再加上量產程度的提高,預計不久的將來,國產微晶玻璃有望在旗艦手機上更廣泛采用。

圍繞底層芯片驅動、影像戰略、屏幕上層產業鏈、CMF工藝技術等方面,我們對2023年的手機產品可能會發生的一些變化和趨勢做了一番梳理和解讀。除了以上提到的技術之外,近兩年談得較多的屏下攝像頭、折疊屏等仍會是2023年各廠商產品和技術爭奪的重點。

屏下攝像頭方面,中興AXON 40 Ultra搭載京東方的“一驅一”屏下攝像頭技術,帶來更加一體化的全面屏顯示效果。維信諾推出的鼎型像素排列,無論是主屏區還是屏下攝像的副屏區,像素排列都能符合“等腰梯形”這一特征,也讓這種像素排列有利于提升屏下攝像副屏區的光線透過率,進而提升前置攝像頭的拍照質量,在紅魔7 Pro/7S Pro上得到量產應用。不難預見,明年將有更多品牌的手機產品將屏下攝像頭技術普及并成熟化。

隨著高端手機市場競爭日益加劇,折疊屏手機也將是手機終端市場的持續大熱風口。經過這些年的不斷迭代和升級,國內的折疊屏上下游產業鏈在柔性屏幕面板、鉸鏈、屏幕外層材料等核心技術和方案上都獲得了突破。

最新發布的榮耀Magic Vs系列就通過改進支撐架構,以261g再度刷新了最輕內折大屏手機的紀錄。另一方面,越來越多廠商已經開始擴充折疊屏手機產品線并規律迭代,從橫折到豎折選擇更豐富,再加上價格區間下移,折疊屏手機市場有望在2023年繼續保持高速增長。隨之而來的是應用體驗的更大提升,市場也因此形成良性的循環。

但必須指出的是,手機產品技術升級更多仍要依靠SoC的進步驅動,消費者可以很明顯感覺到各品牌技術的“同質化”。芯片廠商正在逐漸接管以往手機廠商的一些工作,比如基層技術的優化和改進,新功能的加入,正在不斷壓縮手機廠商的上升空間。從另一角度而言,這其實更加驅使手機廠商堅持對新技術研發的長期投入,與產業鏈上各供應商深入合作開發,從而找到更“個性化”的技術路線。

從國產手機品牌近些年在研發投入和技術創新上的成效來看,以自研芯片、折疊屏方案、影像技術、屏下攝像頭為代表的一系列新技術和新軟硬件方案紛紛開花結果,給整個手機市場帶來了更多的活力和無窮的想象力。很快,搭載第二代驍龍8、天璣9200的更多設備即將到來,綜合現在的曝光消息,可以看到手機廠商們都鉚足了勁,希望用足夠大幅度的升級刺激市場換機。我們也可以由此斷言,2023年的全新智能手機依然值得期待。