廣西北部灣入海流域徑流演變特征及其對氣候變化和人類活動的響應*

張亞麗,王棟華,田義超,林俊良,陶 進,張 強

(1.北部灣大學資源與環境學院,廣西欽州 535011;2.桂林理工大學環境科學與工程學院,廣西桂林 541004;3.北部灣大學北部灣海洋地理信息資源開發與利用重點實驗室,廣西欽州 535011)

入海徑流是指通過河流帶入海洋的沖淡水,入海徑流對近海區域的鹽度結構、海水營養元素和沿岸洋流有著較大影響。而隨著入海流域人類活動的頻繁,大量高營養鹽的農業、工業和生活廢水匯入入海徑流,不但會改變河口、海灣的水文性質,還會影響整個海陸交互地帶生態水文過程和海洋生態環境[1,2]。近年來,全球變暖改變了氣候系統的熱力和動力環境,不僅影響陸地-大氣系統的能量收支和水循環過程,而且也對降水、濕度和徑流等水文要素產生顯著影響[3]。因此,在全球氣候變化加劇及工業進程加快的背景下,研究入海河流徑流的演變趨勢及歸因識別,對近海生態環境保護具有極其重要的意義。

目前,國內外學者對亞馬孫河入海流域[4]、印度的熱帶河流流域[5]、美國的密西西比河流域[6]和中國的黃河、長江流域[7,8]等的入海徑流的時空變化特征和未來變化趨勢進行了探討分析,結果表明多數入海流域的徑流呈現下降趨勢。而對于造成入海徑流發生變化的原因,相關學者持有不同觀點。部分學者認為持續高溫、蒸散發、暴雨和太陽輻射等氣候因素的變化均對入海流域的徑流造成不同程度的影響[9,10]。然而Destouni等[11]和王一鳴等[12]認為入海流域徑流的變化是對土地利用覆蓋變化、大壩建設和運營、地下水和地表水抽取、生態環境工程建設等一系列人類活動的響應。可見,流域的大小、地理位置和地形地貌的不同,引起徑流變化的主導因素不盡相同。為了識別氣候變化和人類活動對入海徑流的影響程度,Lv等[13]和Cui等[14]進一步將累積量斜率變化率比較法與斷點檢測方法相結合,定量地計算人類活動和氣象因素對徑流變化的貢獻率。上述研究為合理配置水資源提供了方法和數據支撐。就目前而言,對入海流域徑流關注的熱點主要集中在較大區域單個流域徑流的演變特征及其驅動機制,然而對受氣候變化反應更為敏感的獨注入海的中小流域,其徑流空間分異與蒸散發和熱帶氣旋影響下的降水存在何種響應關系,缺少深入的認識;尤其是劇烈的氣候變化疊加頻繁的人類活動,相鄰獨注入海流域的徑流個體演變和整體演變特征存在何種異同,都是有待探討的科學問題。

廣西北部灣是我國西南地區出海口最近的通道,同時該地區海岸線、淡水、海洋、農林和旅游等資源豐富,是國家“一帶一路”倡議的實施區域以及西部陸海新通道的建設區域[15]。近年來,廣西北部灣經濟發展較快,自然條件和人類活動發生了巨大的變化,亦對入海徑流和生態環境產生了重要影響[16]。雖然部分學者探討了單個入海徑流的徑流量和降水的關系,但是沒有考慮蒸散量對徑流的影響[17]。相關學者對入海徑流量變化態勢的分析大多集中在單獨的入海流域[18],缺乏從整體上對廣西北部灣獨流入海流域的徑流的研究。鑒于此,本文從以下兩個方面開展研究:①評估廣西北部灣入海流域徑流深的變化點、發展演變特征和未來趨勢;②定量分析降水、蒸散發以及人類活動對入海河流徑流量變化的貢獻率,以期為廣西北部灣入海流域水資源的合理配置、生態環境保護等提供數據支持。

1 材料與方法

1.1 研究區概況及數據來源

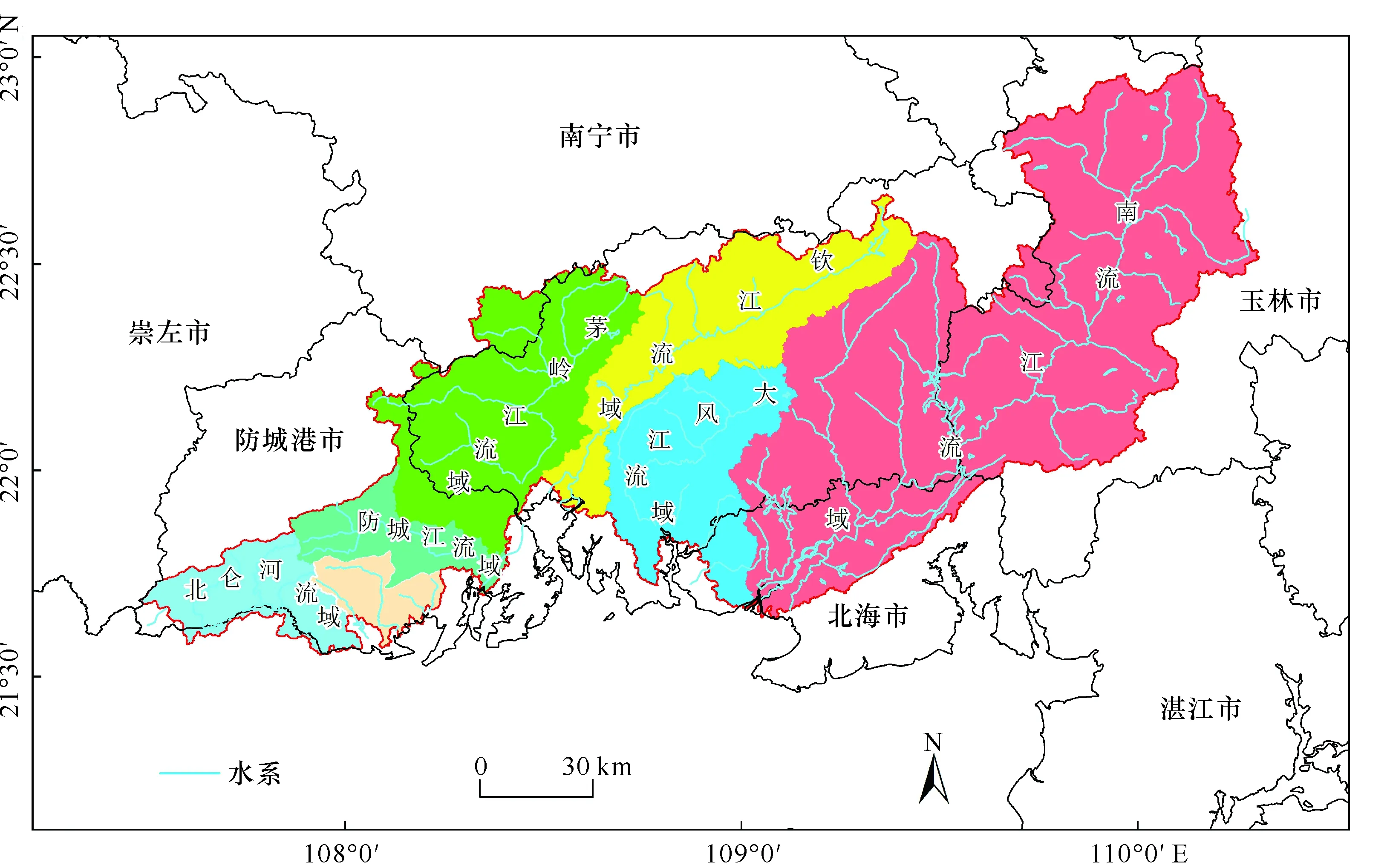

研究區(圖1)位于107°20′-110°30′ E,21°00′-23°39′ N,年平均降水量1 500-2 500 mm,年平均氣溫21.5-22.4℃,屬于典型的熱帶、亞熱帶濕熱季風氣候,受海洋氣候影響,常年高溫多雨。廣西北部灣水資源豐富,直接獨注入海的河流眾多,其中流域面積大于1 000 km2的有南流江、大風江、欽江、茅嶺江、北侖河[19,20]。本文徑流數據來源于茅嶺江流域的黃屋屯、欽江流域的陸屋、大風江流域的坡朗坪和南流江常樂站的徑流量,防城江和北侖河徑流深數據由水文站推算而來。氣象數據來源于國家氣象科學數據中心(http://data.cma.cn/),歸一化植被指數(Normalized Difference Vegetation Index,NDVI)月數據來源于美國國家航空航天局(NASA)官網下載的MOD13Q1數據集,空間分辨率為250 m,時間分辨率為16 d,最后采用最大合成月數據。流域內水資源總量和供水量來源于廣西水資源公報(廣西水利廳官網http://slt.gxzf.gov.cn/zwgk/jbgb/),潛在蒸散發數據根據氣象數據采用彭曼公式計算獲得。

1.2 方法

1.2.1 入海徑流年際變化特征分析

采用均值、極值比和變差系數3個指標衡量廣西北部灣入海流域徑流深的變化特征,利用Sen′s趨勢分析法對徑流序列進行趨勢識別,基于小波分析周期檢驗繪制小波方差圖和小波等值線圖,甄別廣西北部灣入海流域的徑流深的周期性特征,并采用滑動t檢驗和雙累曲線識別突變年份,依此分段劃分徑流深的時期。滑動t檢驗和小波分析等方法已在許多水文氣候研究中使用,相關基本原理和方法不再列出,具體計算過程參考文獻[21,22]。基于水資源壓力指數(Water Stress Index,WSI)計算廣西北部灣入海流域城市水資源壓力指數的空間分布,具體計算參照文獻[23,24]。

圖1 廣西北部灣獨注入海流域研究區[審圖號:GS(2020)4619號]Fig.1 Study area of Guangxi Beibu Gulf Basin injected into the sea alone [Map review No.:GS (2020) No.4619]

1.2.2 Hurst指數

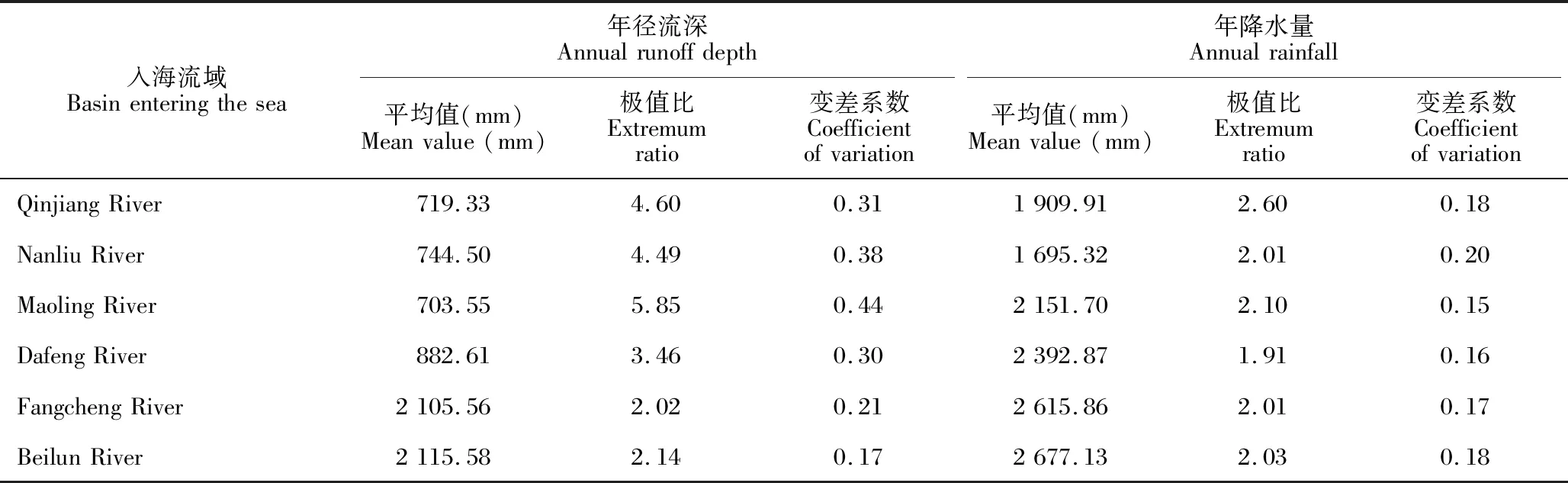

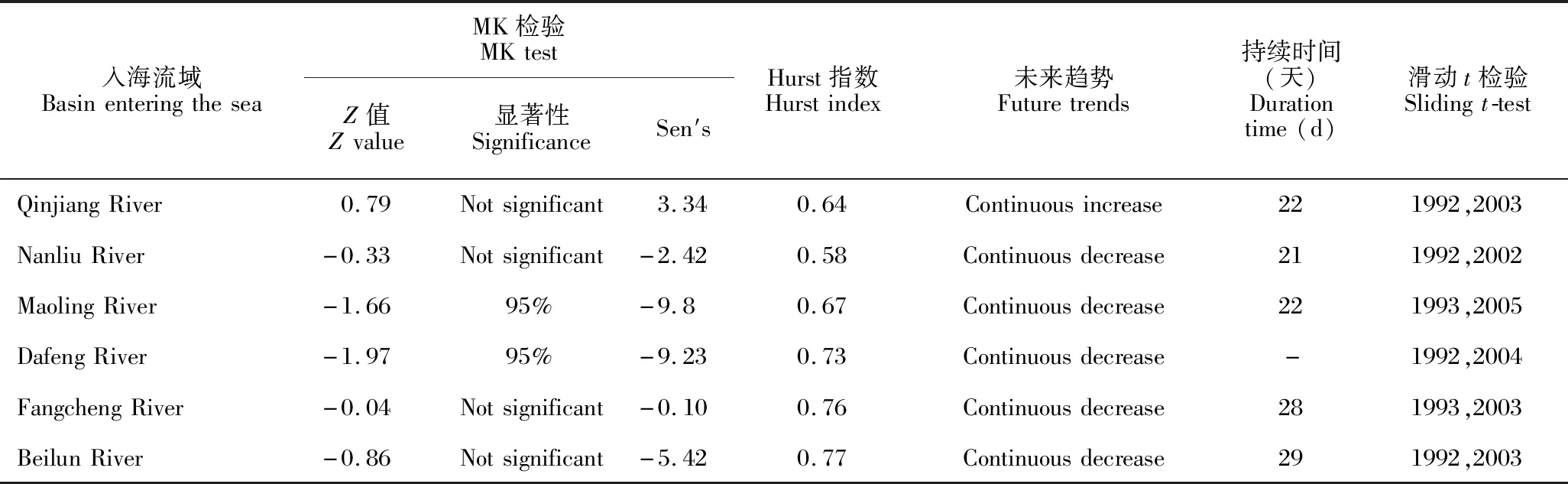

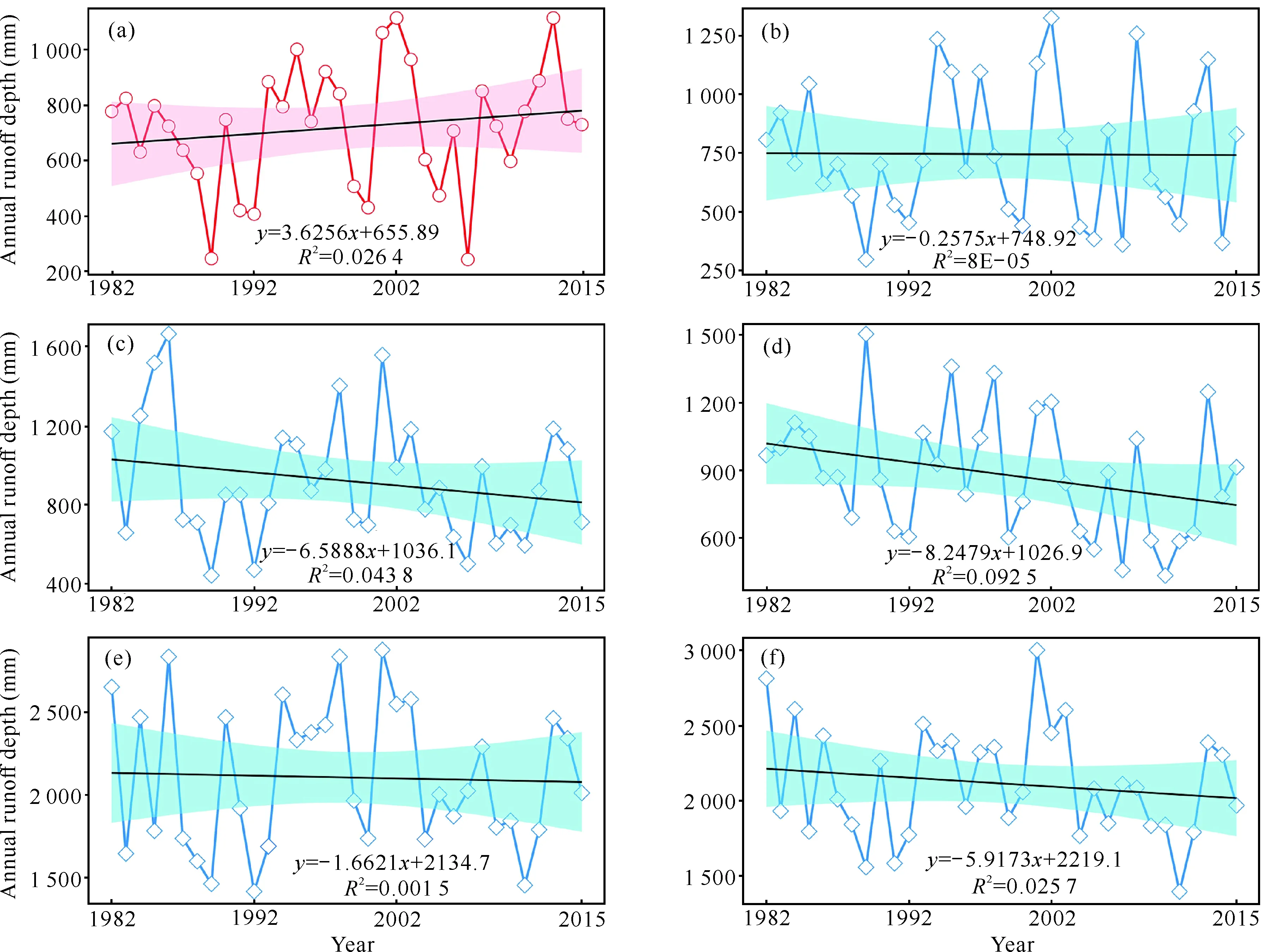

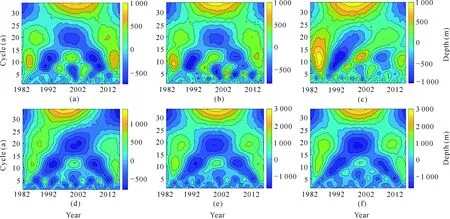

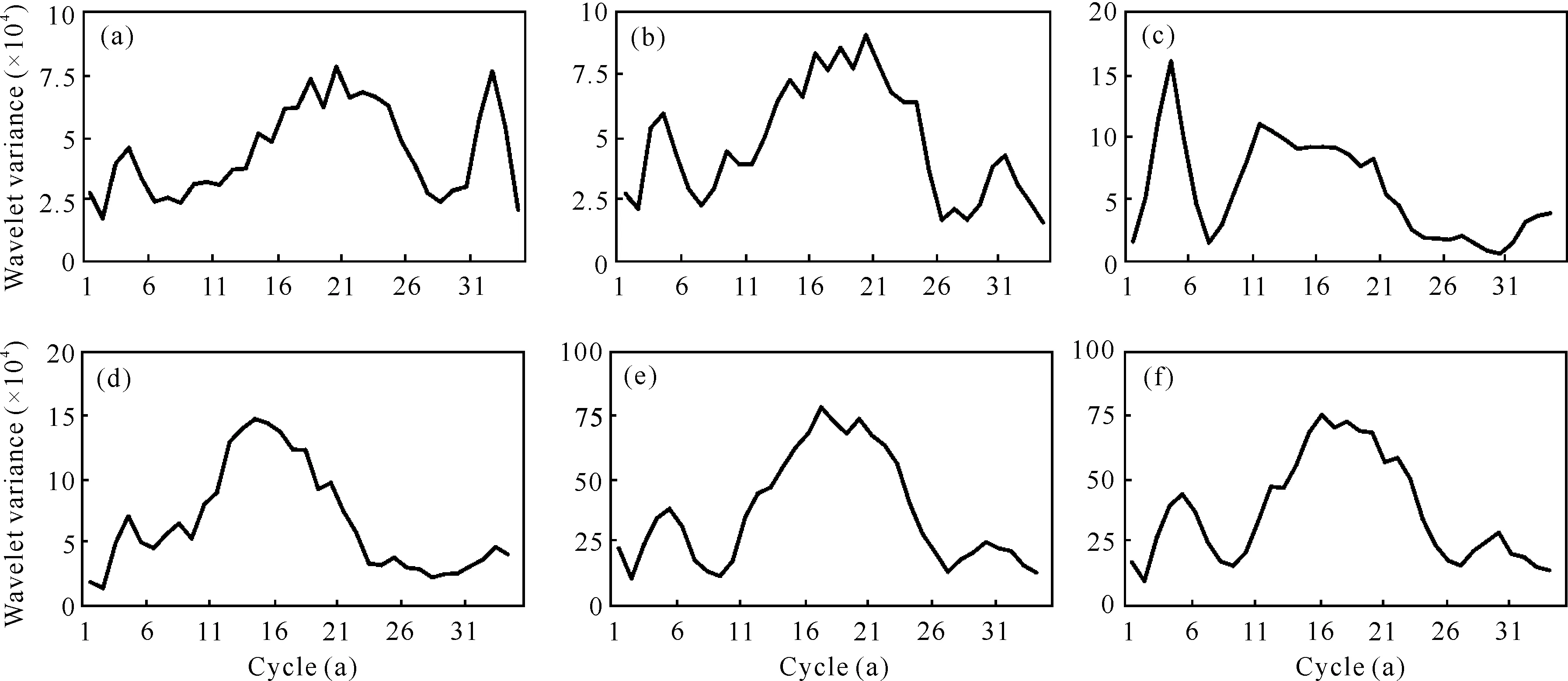

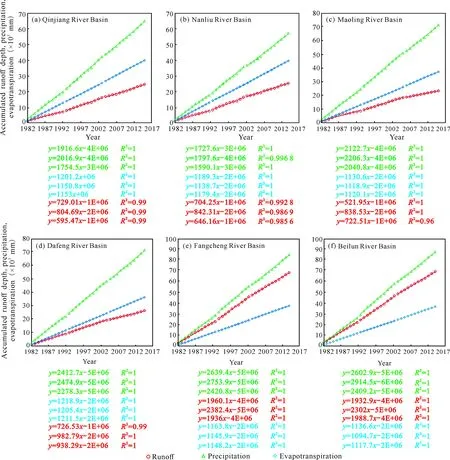

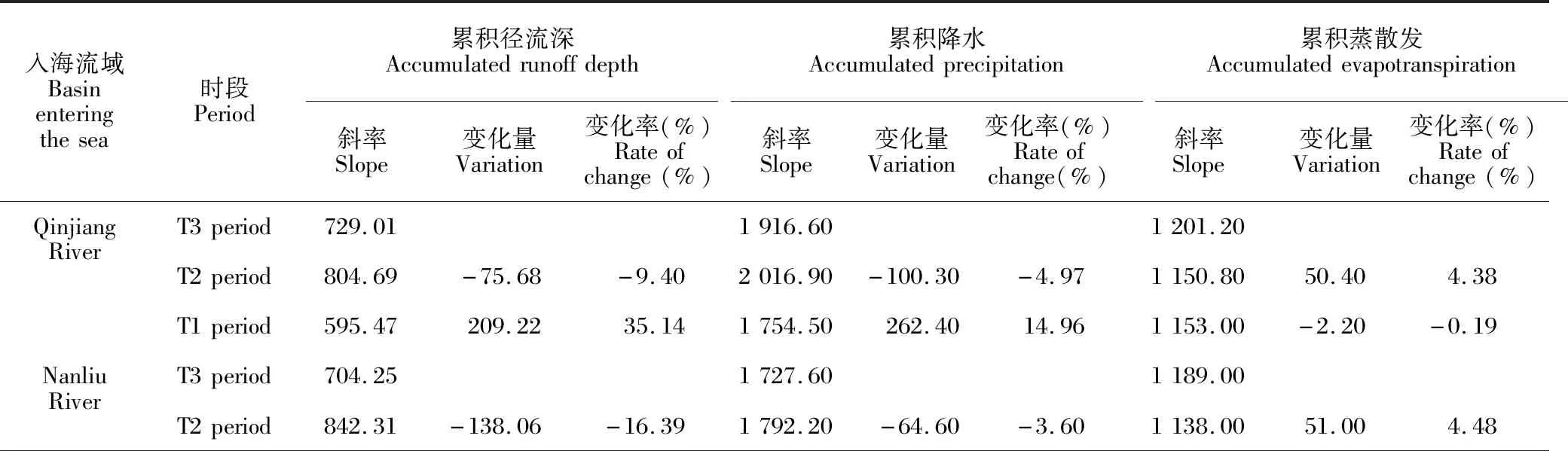

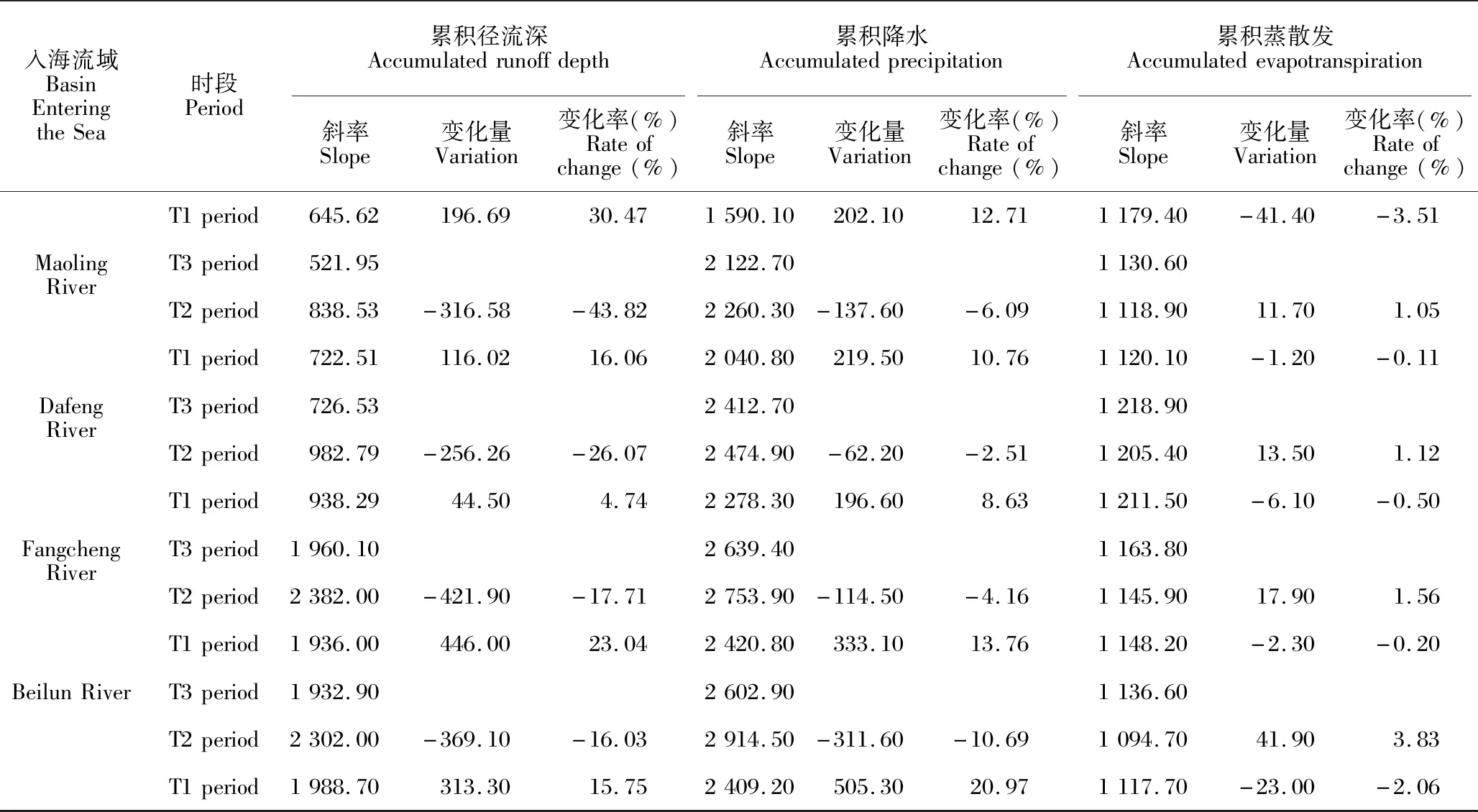

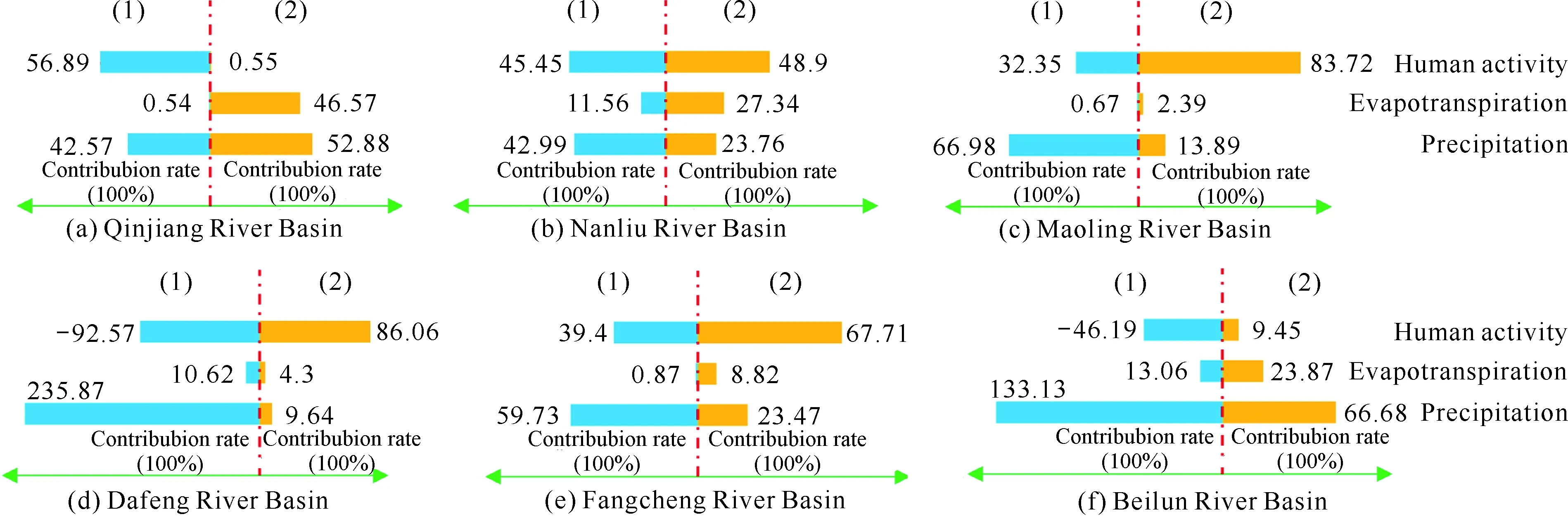

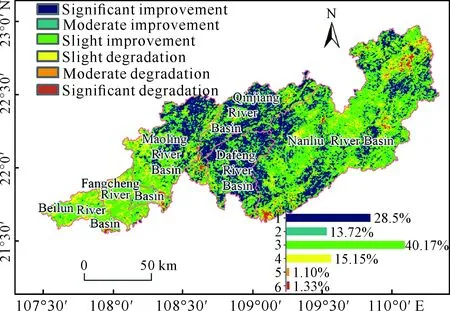

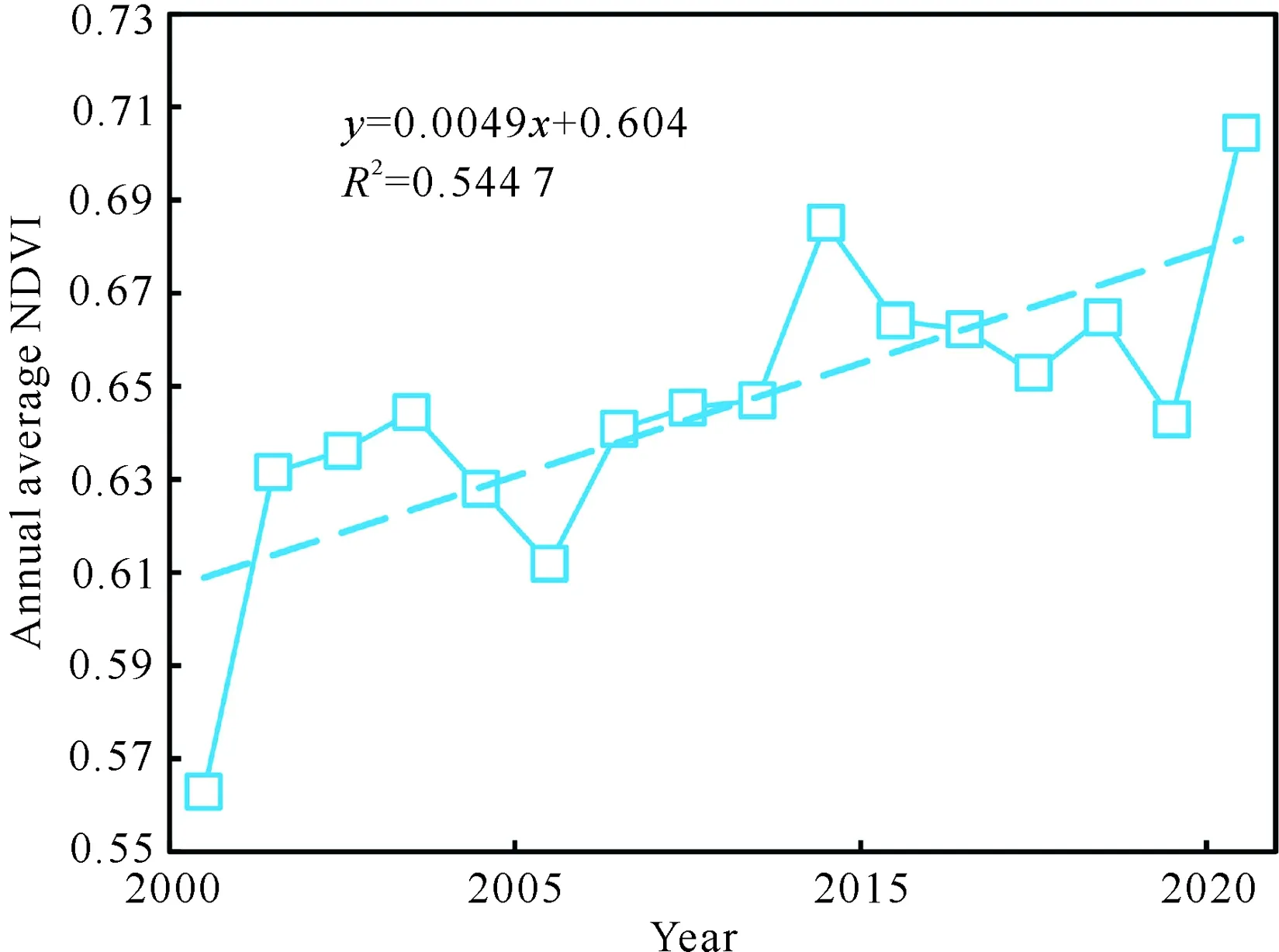

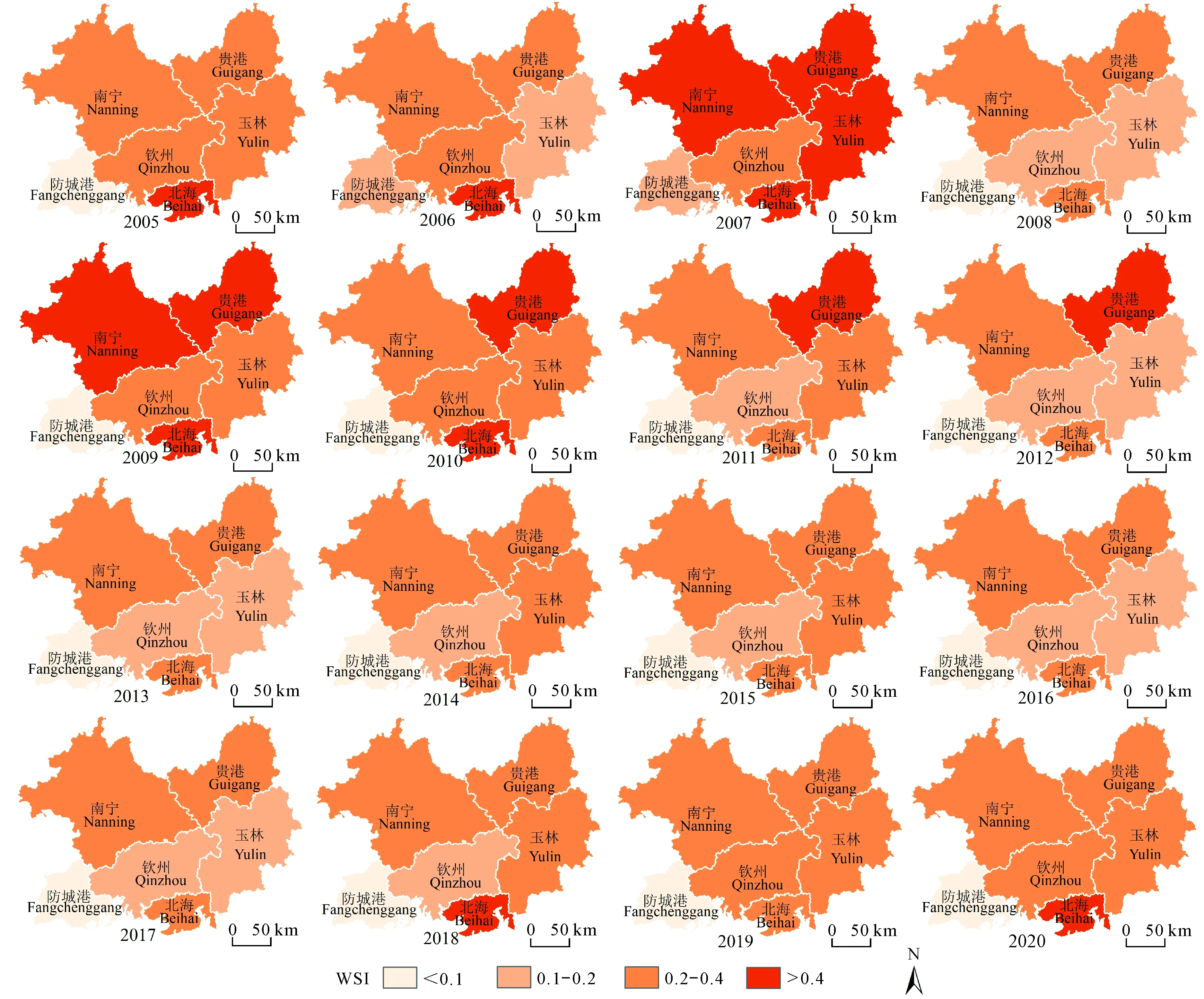

R/S分析法由英國Hurst提出,若0 為了研究廣西北部灣入海流域徑流深的未來變化趨勢的平均循環周期,構建統計量: (1) 式中,P(j)表示時間序列的極差,Σ(j)表示時間序列的標準差。T(j)能夠識別長時間序列是否存在周期循環的特性。以log(j)為x,T(j)為y,做曲線圖。當T(j)隨log(j)發生明顯轉折時,說明未來的狀態從此刻起不再受過去的狀態影響,那么此刻即為未來變化趨勢的平均循環周期。 1.2.3 氣候變化及NDVI對徑流變化的貢獻率 王隨繼等[26]提出了累積量斜率變化率比較法,并指出該方法可以用于河流徑流量變化及其影響因素的定量分析。具體計算步驟:根據突變檢驗結果,將廣西北部灣入海流域的徑流深劃分為3個時期,然后將年份作為自變量,將年累積徑流深、年累積降水、年累積蒸散發量作為因變量,做一元線性回歸。第一時期(T1時期)為研究期的起始年至第一個突變年(1982-1992年),第二時期(T2時期)為第一個突變年至第二個突變年(1993-2002年),第三時期(T3時期)為第二個突變年至研究期末年(2003-2015年)。T1時期、T2時期和T3時期的年累積徑流深的斜率分別為Ka1、Ka2、Ka3,年累積降水量的斜率分別為Kp1、Kp2、Kp3,年累積蒸散發分別為Ke1、Ke2、Ke3,其單位均為mm/a。 T2時期相對T1時期,累積降水量、累積蒸散發及人類活動對累積徑流深斜率的變化率的貢獻率分別為Cp1、Ce1、Cv1,其計算公式如下: Cp1=(Kp2-Kp1)/(Ka2-Ka1)×100%, (2) Ce1=(Ke2-Ke1)/(Ka2-Ka1)×100%, (3) Cv1=100%-Cp1-Ce1。 (4) T3時期相對T2時期,累積降水量、累積蒸散發及人類活動對累積徑流深斜率的變化率的貢獻率分別為Cp2、Ce2、Cv2,其計算公式如下: Cp2=(Kp3-Kp2)/(Ka3-Ka2)×100%, (5) Ce2=(Ke3-Ke2)/(Ka3-Ka2)×100%, (6) Cv2=100%-Cp2-Ce2。 (7) 由表1可知,廣西北部灣各獨注入海流域雖然位置比鄰,但徑流深空間分異顯著,徑流深相差較大。入海徑流深較大的是北侖河入海流域和防城江入海流域,多年平均徑流深分別達到2 115.58 mm和2 105.56 mm;徑流深較小的是茅嶺江入海流域和欽江入海流域,多年平均徑流深分別為703.55 mm和719.33 mm;南流江流域和大風江流域的多年平均徑流深分別為744.50 mm和882.61 mm。極值比和變差系數反映廣西北部灣入海流域徑流量的年際變化幅度,茅嶺江流域徑流極值比和變差系數最大,分別為5.85和0.44,年際變化大,說明徑流量變化劇烈;北侖河和防城江入海流域徑流深的極值比分別為2.14和2.02,變差系數分別為0.17和0.21,年際變化較小,說明年際徑流深相對平穩。 表1 廣西北部灣入海流域徑流深及降水特征Table 1 Characteristics of runoff depth and precipitation in Beibu Gulf Basin entering the sea in Guangxi 表2和圖2展示了廣西北部灣入海流域徑流深的時間演變特征,圖2中趨勢線置信區間為紅色的代表上升趨勢,趨勢線置信區間為藍色的代表下降趨勢。由圖2可知,從變化趨勢上來看,除欽江流域的徑流量呈不顯著增加趨勢外,其余5個流域的徑流量都表現為減少趨勢。茅嶺江和大風江流域入海流域徑流深均呈顯著下降趨勢(P<0.05)。從未來趨勢上來看,未來欽江流域的徑流深有進一步增加的趨勢,持續周期為22 a。而茅嶺江流域、防城江流域和北侖河流域徑流深未來持續減少,持續周期分別為22 a、28 a和29 a。大風江的徑流深呈下降趨勢,但是持續的時間具有不確定性。從突變年份上來看,廣西北部灣入海流域徑流突變的年份比較一致,發生在1992年和2003年左右,僅茅嶺江流域入海徑流的第二次突變時間稍遲,為2005年。 由圖3和圖4可知,欽江流域、南流江流域、大風江流域、防城江流域、北侖河流域的徑流深的周期變化存在一致性,歷年年均徑流深演化過程中均存在多時間尺度特征。具體而言,南流江流域、大風江流域、防城江流域、北侖河流域的歷年年均徑流深演化過程中存在2-6 a、7-15 a和16-24 a 3種時間尺度的周期變化規律。2-6 a的尺度雖有交替變換表現,但表現偏弱。從大尺度7-15 a分析,徑流深形成3個高震蕩周期和2個低震蕩周期,具體來說徑流深在11 a左右的年際變化的震蕩周期最為顯著,其中3個高震蕩周期分別位于1986-1987年、1997-2002年和2013-2014年,在該時期內呈現出正相位,徑流偏多;2個低震蕩周期分別位于1991-1993年和2005-2009年,徑流深在該時期呈現出負相位,徑流深偏少。而在大尺度16-24 a,主要在1985-2014年較活躍,形成2個高震蕩周期和1個低震蕩周期,在20 a左右的年際變化的震蕩周期最為顯著。 表2 廣西北部灣入海流域徑流趨勢性、突變性和持續性分析Table 2 Analyses on trend,mutability and persistence of runoff in Beibu Gulf Basin entering the sea in Guangxi (a) Qinjiang River Basin,(b) Nanliu River Basin,(c) Maoling River Basin,(d) Dafeng River Basin,(e) Fangcheng River Basin,(f) Beilun River Basin圖2 廣西北部灣入海流域徑流深趨勢Fig.2 Trend of runoff depth in Beibu Gulf Basin (a) Qinjiang River Basin,(b) Nanliu River Basin,(c) Maoling River Basin,(d) Dafeng River Basin,(e) Fangcheng River Basin,(f) Beilun River Basin圖3 廣西北部灣入海流域徑流深小波周期圖Fig.3 Wavelet analysis diagram of runoff depth of Beibu Gulf Basin entering the sea in Guangxi (a) Qinjiang River Basin,(b) Nanliu River Basin,(c) Maoling River Basin,(d) Dafeng River Basin,(e) Fangcheng River Basin,(f) Beilun River Basin圖4 廣西北部灣入海流域徑流深小波方差圖Fig.4 Wavelet variance diagram of runoff depth of Beibu Gulf Basin entering the sea in Guangxi 茅嶺江流域徑流深的周期震蕩變化稍有不同,存在7-24 a和25 a以上兩種時間尺度的周期變化規律。7-24 a的長周期震蕩最為明顯,而25 a以上的周期震蕩偏弱,周期性存在局部顯著的尺度特征。具體來說,徑流深在11 a左右年際變化震蕩周期最為顯著,形成了3個高震蕩周期和2個低震蕩周期,其中高震蕩周期位于1985-1987年、1999-2002年及2013-2015年,徑流深在該時期呈現出正相位,徑流偏多;而1989-1995年及2006-2009年,徑流深在該時期呈現出負相位,徑流偏少。 以廣西北部灣各獨注入海流域的突變年份為界,在時間序列上分別按3個時期(T1時期、T2時期和T3時期),對徑流深、降水和蒸散發進行線性擬合,如圖5所示。 提取圖5中斜率的變化量和變化率,結果見表3。由表3可知,T2時期相對于T1時期,欽江流域徑流深變化率最大,為35.14%,大風江域徑流深變化率最小,為4.74%。T3時期相對于T2時期茅嶺江徑流深變化率最大,為-43.82%,欽江流域徑流深變化率最小,為-9.4%。廣西北部灣入海流域累積降水量變化率T2時期相對于T1時期全部為正值,說明降水也呈增加趨勢,而T3時期相對于T2時期全部為負值,降水呈減少趨勢;T2時期相對于T1時期累積降水量變化率最大的是北侖河流域,為20.97%,最小的是大風江流域,為8.63%。累積蒸散發變化率T2時期相對于T1時期全部為負值,變化范圍為-3.51%至-0.11%,變化幅度較小,蒸散發呈減少趨勢;T3時期相對于T2時期全部為正值,變化范圍為1.05%至4.48%,蒸散量呈增加趨勢,增加最大的南流江流域為4.48%。 總體而言,廣西北部灣入海流域累積徑流深T2時期相對于T1時期變化量全部為正值,入海流域徑流深呈增加態勢。究其原因,該時期降水增加,疊加亂砍濫伐導致植被破壞,從而加劇地表徑流。T3時期相對于T2時期斜率的改變量全部為負值,徑流深呈減少趨勢。究其原因,該時期植被恢復導致植被蒸騰量相應增加和灌溉工程等人類活動的實施,共同造就了入海流域徑流的減少。 圖5 廣西北部灣入海流域雙累曲線圖Fig.5 Double mass curve of Beibu Gulf Basin entering the sea in Guangxi 表3 累積量斜率變化率計算結果Table 3 Calculation results of cumulant slope change rate 續表 采用累積量斜率變化率比較法計算降水、潛在蒸散發和人類活動對徑流深變化的貢獻率,結果如圖6所示。分時期來看,T2時期相比T1時期降水對欽江流域、南流江流域、茅嶺江流域、大風江流域、防城江流域以及北侖河流域徑流深變化的貢獻率依次為42.57%、42.99%、66.98%、235.87%、59.73%、133.13%。由此可見,降水是該階段廣西北部灣入海流域徑流深變化的主導因素,其次為人類活動,蒸散發對徑流深變化的貢獻率有限。T3時期相對T2時期,降水對欽江流域和北侖河流域的徑流深變化的貢獻率較大,分別為52.88%和66.68%,而人類活動對茅嶺江流域、大風江流域和防城江流域的徑流深變化的貢獻率分別為83.72%、86.06%和67.71%,起主導作用。 綜上所述,TI時期、T2時期徑流的變化主要由降水導致,但隨著時間推移,T3時期人類活動對徑流的影響作用增強。究其原因,一是T3時期為2000年之后,生態工程、灌溉工程等人類活動頻繁造成徑流量的削減;二是氣候變化對徑流有直接影響,降水導致徑流增加,潛在蒸散發增加導致徑流減少。 (1) represents T2 period relative to T1 period,(2) represents the T3 period relative to T2 period圖6 人類活動、降水和潛在蒸散發對徑流深變化的貢獻率Fig.6 Contribution rate of human activities,precipitation and potential evapotranspiration to runoff depth variation 廣西北部灣入海流域地理位置相鄰,但徑流深相差甚大,最大徑流深是最小徑流深的近3倍(表1),這也與前人的研究基本一致[27]。廣西北部灣地處南海北部,屬于亞熱帶海洋性季風氣候[19]。據統計,平均每年約有5個熱帶氣旋影響廣西[28],而登陸的熱帶氣旋通常會帶來強風暴雨、風暴潮增水現象[29]。1980-2015年,廣西北部灣海域內共有62個熱帶氣旋在廣西近海或者20°N以北區域登陸,占廣西北部灣海域總熱帶氣旋數量的49.2%,其中以越南北部登陸的熱帶氣旋個數最多,達到40個,占影響廣西近海熱帶氣旋總數的64.5%[30]。由于廣西沿海港灣眾多,都為半封閉狀態,并且深入陸域很遠,但是廣西北部灣海區尺度小,廣西北侖河和防城江比鄰越南,受越南沿岸反射的回潮波影響較大[19]。防城江流域、北侖河流域受熱帶氣旋和季風氣候影響,迎風面受十萬大山和六萬大山諸峰抬升形成降水,降水量極大。此外,防城江流域和北侖河流域西北地勢高,山高坡陡高差大,疊加較大的降水量[31],共同解釋了此二流域徑流深較大的原因。盡管茅嶺江流域、欽州流域以及大風江流域降水量較大,但由于這三區地勢平坦,水流較為緩慢,加上區域植被覆蓋的改善,植被枯枝落葉層能夠攔截部分降水量,減少地表徑流量。另外,植被根系和土壤的相互作用,提高了土壤孔隙度和水分滲透性,減少了地表徑流量及其流速。南流江徑流深偏低的原因主要是隨著十萬大山山勢的消減和距海漸遠,降水量亦逐漸減弱,南流江流域的年均降水量較少,僅有其他流域的1/3。而降水是徑流的重要補給[32],降水量低造就了南流江流域的徑流深較小。可見,廣西北部灣獨注入海流域雖然比鄰,但入海流域徑流深的空間分異較大,這與入海流域的降水時空分配不均及地理位置和地形條件密切相關。 徑流深的變化在時間和空間上是一個動態演化過程,是自然環境和人類活動共同影響的結果[33]。氣候變化對徑流有直接影響,降水導致徑流增加[34],潛在蒸散發增加導致徑流減少,這也與本文的研究結果一致。廣西北部灣入海流域的徑流深演變特點為“下降-增加-下降”,降水的演變特點為“下降-增加-下降”,蒸散發演變特點為“增加-減少-增加”態勢(表3)。有研究表明,不同區域徑流量對氣候變化和人類活動的響應和貢獻率存在著顯著的不均性[35]。入海流域的土地利用覆蓋變化、退耕還林等生態環境工程建設對入海流域的徑流深造成不同程度的影響,關于植被變化對流域徑流影響的研究方法雖然不同,但是基本取得一致結論:植被覆蓋率增加是導致地表徑流減少的重要因素[36,37]。2003年起,廣西政府對重點開發建設項目實施水土保持監測,開展實施了一系列生態工程建設。而此類生態工程項目的大量實施,一方面帶來植被蒸騰耗水的增加,另一方面大規模植被帶來的遮陽、阻風作用可以在很大程度上降低林下水土流失[38]。結合MODIS13Q1植被NDVI的監測結果(圖7,圖8)可知,2000-2015年流域植被NDVI呈現出增加趨勢,增加的速率為0.049/(10 a),其中北侖河流域和防城江流域總體上呈現輕微改善趨勢,部分區域處于輕微退化狀態;欽江流域、茅嶺江流域、大風江流域呈顯著改善趨勢,其中顯著改善區域所占的面積分別達到60.94%、46.12%、69.47%,而南流江流域的植被呈現中度改善。這也同樣解釋了廣西北部灣入海流域T3時期徑流深相比T2時期徑流深有所降低的原因。本研究認為植被覆蓋率增加對徑流有削減作用,這與前人的研究結論基本一致[38]。國內相關研究表明,有效的生態恢復措施和植被工程建設,是流域徑流減少的關鍵人為因素[39,40],這與廣西北部灣入海流域T3時期(2003-2015年)相對T2時期(1992-2002年)徑流減少的原因相符。 圖7 廣西北部灣入海流域植被變化趨勢Fig.7 Vegetation change trend in Beibu Gulf Basin entering the sea in Guangxi 圖8 廣西北部灣入海流域年均NDVI趨勢Fig.8 Annual NDVI trend in Beibu Gulf Basin entering the sea in Guangxi 廣西北部灣入海流域資源豐富、徑流量較大,徑流量的年際變化極其不均勻,最豐水年(澇年)與最枯水年(旱年)相比,波動較大,年際徑流深相差2-5倍(表1)。豐水期洪澇災害發生頻繁,而枯水期干旱缺水形勢嚴峻。特別是2007年,廣西北部灣入海流域周邊城市2/3水資源壓力達到高壓力狀態(水資源壓力指數WSI>0.4),水資源嚴重稀缺(圖9,數據來源于廣西水資源公報),與社會經濟環境發展不協調。這與張杰等[41]的研究結果相一致。因此,建議相關水利部門對入海流域河川徑流量進行季節性和年際性調節,修建水庫儲蓄水量,以供應枯水季節和枯水年份。 WSI<0.1 refers to low pressure,0.1 廣西水資源豐富,從廣西北部灣入海流域水資源空間上來講,徑流深分布趨勢是由東南部向西北部、由土山向石山遞減[42]。然而就廣西北部灣入海流域城市水資源壓力指數來看,北海、南寧、貴港水資源長期處于中、高壓狀態,這和年徑流深較大、水資源豐富相矛盾。矛盾的原因主要是廣西北部灣入海流域水資源利用不合理、水資源利用效率不高以及入海流域降水分配不均。這與鐘麗雯等[43]的觀點相一致。疊加冬、夏季風交替、巖溶地質環境的影響,顯著影響了廣西水資源的數量、時空分布與利用。這種河流水資源時空分布不均勻性,對農業灌溉、航運、水力發電有直接影響,因而建議相關部門因地制宜調整產業結構,提升各產業用水效率。如廣西北部灣入海流域城市地區應調整農業產業結構,大力發展節水農業。同時,加強節水灌溉基礎設施建設與節水科技的應用,提高農業用水效率。建議北海、南寧、貴港等水資源壓力指數較大城市的相關管理部門加大水資源利用相關科技投入,加強基礎設施建設,同時防控水資源污染與浪費現象,全面提升水資源利用效率。 本研究基于廣西北部灣入海流域的氣象資料以及水文監測數據,采用小波分析、Hurst指數等方法分析了廣西北部灣入海流域的時空演變特征和未來趨勢變化,并且采用累積量斜率變化率定量評估了人類活動和氣候變化對徑流變化的影響。結果如下: ①廣西北部灣入海流域徑流深空間分異較大,北侖河流域和防城江流域多年平均徑流深較大,分別為2 115.58 mm、2 105.56 mm;徑流深較小的是欽江流域和南流江流域,多年平均徑流深分別為719.33 mm、744.50 mm;僅欽江流域徑流深呈不顯著上升趨勢,其余流域均呈下降趨勢。 ②廣西北部灣入海流域各流域徑流深的突變年份呈現一致性,在1992年(突變增大)和2003年左右(突變減小);而茅嶺江流域入海徑流的第二次突變時間稍遲,為2005年。欽江流域、南流江流域、大風江流域、防城江流域、北侖河流域的歷年年均徑流量演化過程中存在2-6 a、7-15 a和16-24 a 3種時間尺度的周期變化規律。豐、枯交替變化比較明顯,貫穿整個時間序列。 ③廣西北部灣入海流域累積徑流深T2時期相對于T1時期的變化量全部為正值,T2時期徑流深呈增加趨勢;T3時期相對于T2時期的斜率改變量全部為負值,徑流深呈減少趨勢。 ④TI、T2時期降水是廣西北部灣入海流域徑流變化的主導因素,但隨著時間推移,T3時期人類活動對徑流的影響作用增強,蒸散發對徑流的影響較小。 本文對影響廣西北部灣入海流域的演化及影響因素作了定量研究,但是沒有涉及徑流變化對氣候變化和人類活動的時間滯后響應,以及廣西北部灣入海流域養殖生態系統造成下墊面的變化對徑流的影響有待深入探討。因此,在今后廣西北部灣入海流域的驅動機制研究方面,需更加全面地考慮氣候時滯響應,以及下墊面變化對廣西北部灣入海流域徑流作用機理,從而更全面地揭示廣西北部灣入海流域徑流深演化的機制,以期為合理利用水資源的配置以及相關政策的實施提供數據支撐。另外,GRACE衛星廣泛應用于冰川、雪地、水庫、地表水、土壤水和地下水的反演[44],因而,基于GRACE數據結合優化算法的機器學習模型,估算未來廣西北部灣入海流域水資源的變化是下一步研究方向。2 結果與分析

2.1 廣西北部灣入海流域徑流深的時空特征

2.2 廣西北部灣入海流域徑流深的周期特征

2.3 氣候變化和人類活動對廣西北部灣入海流域徑流深變化的影響

3 討論

3.1 廣西北部灣入海流域徑流空間分異

3.2 廣西北部灣入海流域徑流對人類活動的響應

3.3 廣西北部灣入海流域水資源壓力指數和水資源利用

4 結論