近斷層地震動作用下重力壩損傷特性研究

吳 宇,張衛云,顧 冬,祝福源,崔 笑

(1.南京市水利規劃設計院股份有限公司,江蘇 南京 210000;2.河海大學水利水電學院,江蘇 南京 210024;3.水發規劃設計有限公司,山東 濟南 272037;4.中國電建集團北京勘測設計研究院有限公司,北京 100024)

0 引 言

20世紀末到21世紀初發生的幾次大地震,如1995年的日本Kobe地震、1999年的臺灣Chi-Chi以及2003年的伊朗Bam地震等均應具有明顯的破裂方向性效應和速度脈沖特征,對結構造成了重大的損壞。我國絕大多數的高壩大庫均集中于我國西部地區,而這一地區正是我國地震高發地區,因而研究近斷層脈沖地震動對水工結構動力響應的影響具有重要意義。梅偉等[1]研究了近斷層脈沖型地震動對黏土心墻土石壩動力響應的影響;唐彧杰等[2]研究了近斷層脈沖型地震動對高拱壩動力響應的影響;宋健等[3]研究了近斷層脈沖型地震動對土質邊坡動力響應的影響。

在近斷層地震動對重力壩動力響應影響研究方面,張社榮等[4]針對近斷層脈沖型地震動對重力壩損傷累積破壞的影響進行了研究。但在研究過程中僅考慮了向前方向性效應及無脈沖效應地震動對重力壩損傷累積破壞的影響,忽略了滑沖效應對重力壩動力響應的影響。為了更為全面地了解近斷層脈沖型地震動作用下的重力壩損傷特性,本文以Koyna重力壩為例建立了塑性損傷模型,并對模型的正確性進行了驗證。從壩體損傷區域分布、壩頂關鍵點位移以及壩體損傷耗能情況3個方面出發,對比研究了具有向前方向性效應、滑沖效應和無脈沖效應近斷層地震動對重力壩損傷特性的影響。

1 近斷層脈沖型地震動選取

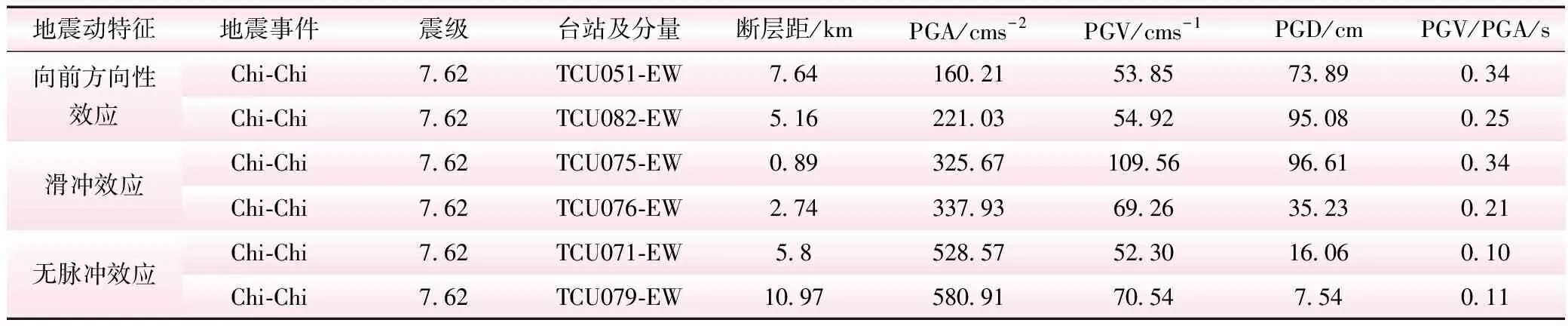

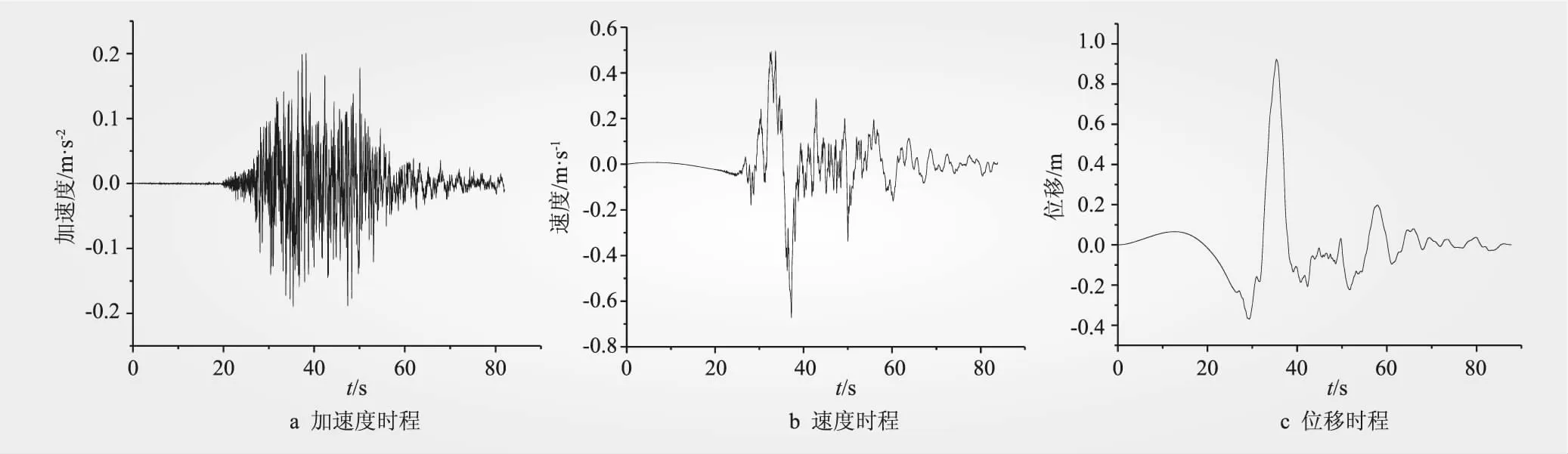

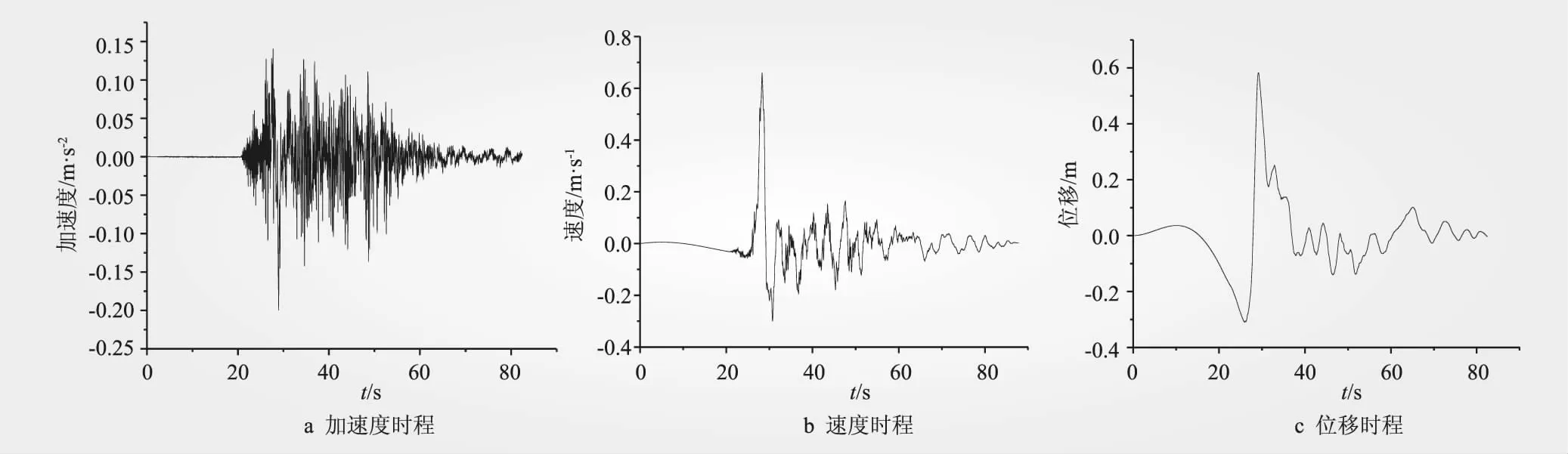

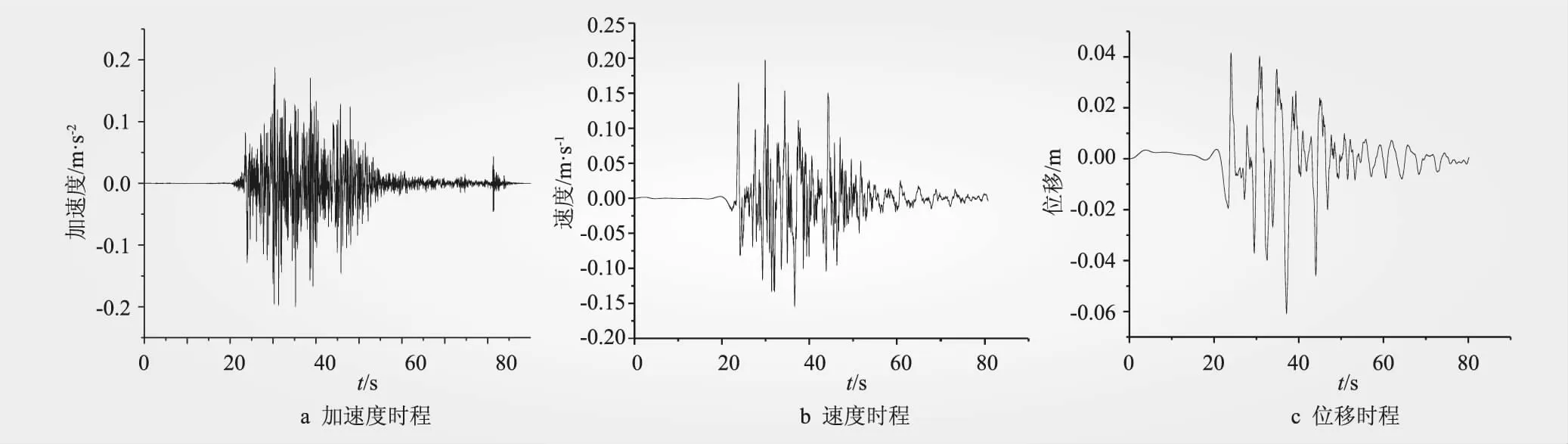

1999年的臺灣Chi-Chi地震動擁有大量含脈沖特性的地震波。為了更為全面地了解近斷層脈沖型地震動作用下的重力壩損傷特性,本文從Chi-Chi地震動選取了6條地震波,如表1所示,向前方向性效應、滑沖效應及無脈沖效應地震波各2條。所選地震動均來自PEER[2]強震數據庫,將所有地震波統一調幅為0.2g,地震動持時均為90 s。PGA、PGV、PGD分別表示地震動峰值加速度、峰值速度、峰值位移,PGV/PGA是反映速度脈沖的參數,PGV/PGA>0.2時速度脈沖特性較為明顯[5]。圖1~圖3給出了典型的具有向前方向性效應、滑沖效應及無脈沖效應的地震波的加速度、速度和位移時程曲線。從圖1~圖3可以看出,具有向前方向性效應的TCU051-EW波呈現出明顯的雙向往復形式的脈沖,具有滑沖效應的TCU071-EW波呈現出明顯的單向運動形式脈沖。

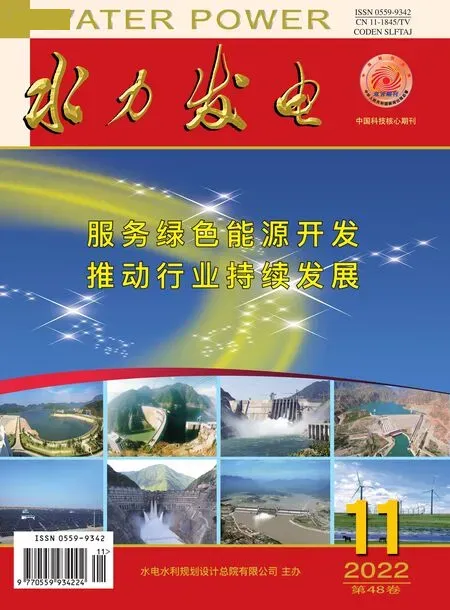

表1 脈沖型/非脈沖型地震記錄

圖1 TCU051-EW地震波時程曲線(向前方向性效應)

圖2 TCU075-EW地震波時程曲線(滑沖效應)

圖3 TCU071-EW地震波時程曲線(無脈沖效應)

2 近斷層脈沖型地震動對重力壩損傷特性影響研究

2.1 工程概況及有限元模型

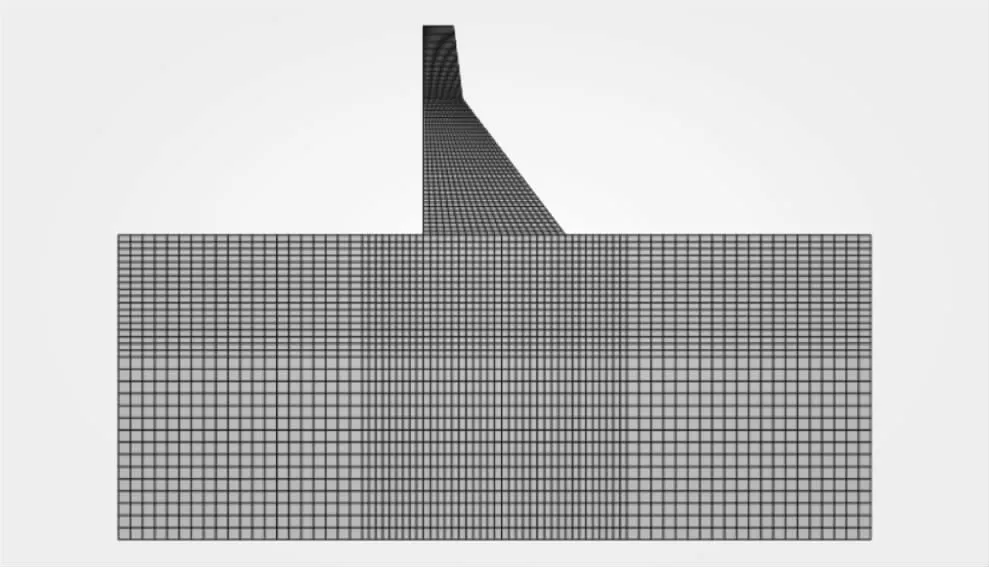

Koyna重力壩壩高103 m,壩基底部和壩頂寬分別為70.2、14.8 m,壩前水位91.75 m,下游折坡處距地面67 m,折坡處以下坡比為1∶0.75,建立圖4所示有限元模型。地基范圍為:上下游及深度方向地基各取1.5倍壩高。模型中防滲帷幕中心線距壩體上游面7 m,帷幕深度為1/2壩前水位高度,取45.5 m。壩體設為塑性損傷材料[6],壩基為線彈性材料。

圖4 Koyna重力壩有限元模型

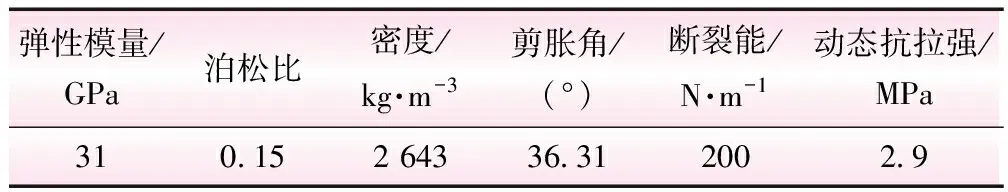

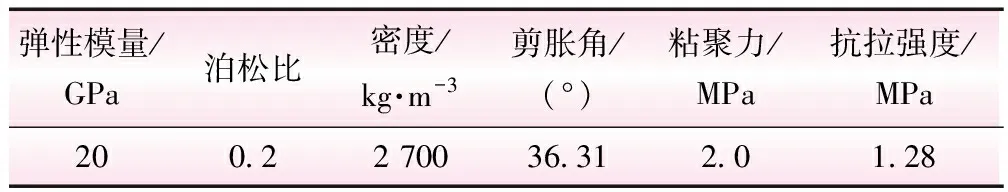

計算采用的壩體混凝土、基巖材料參數見表2和表3,防滲帷幕取值與壩體混凝土相同。

表2 壩體混凝土材料屬性

表3 基巖材料屬性

2.2 損傷模型的驗證

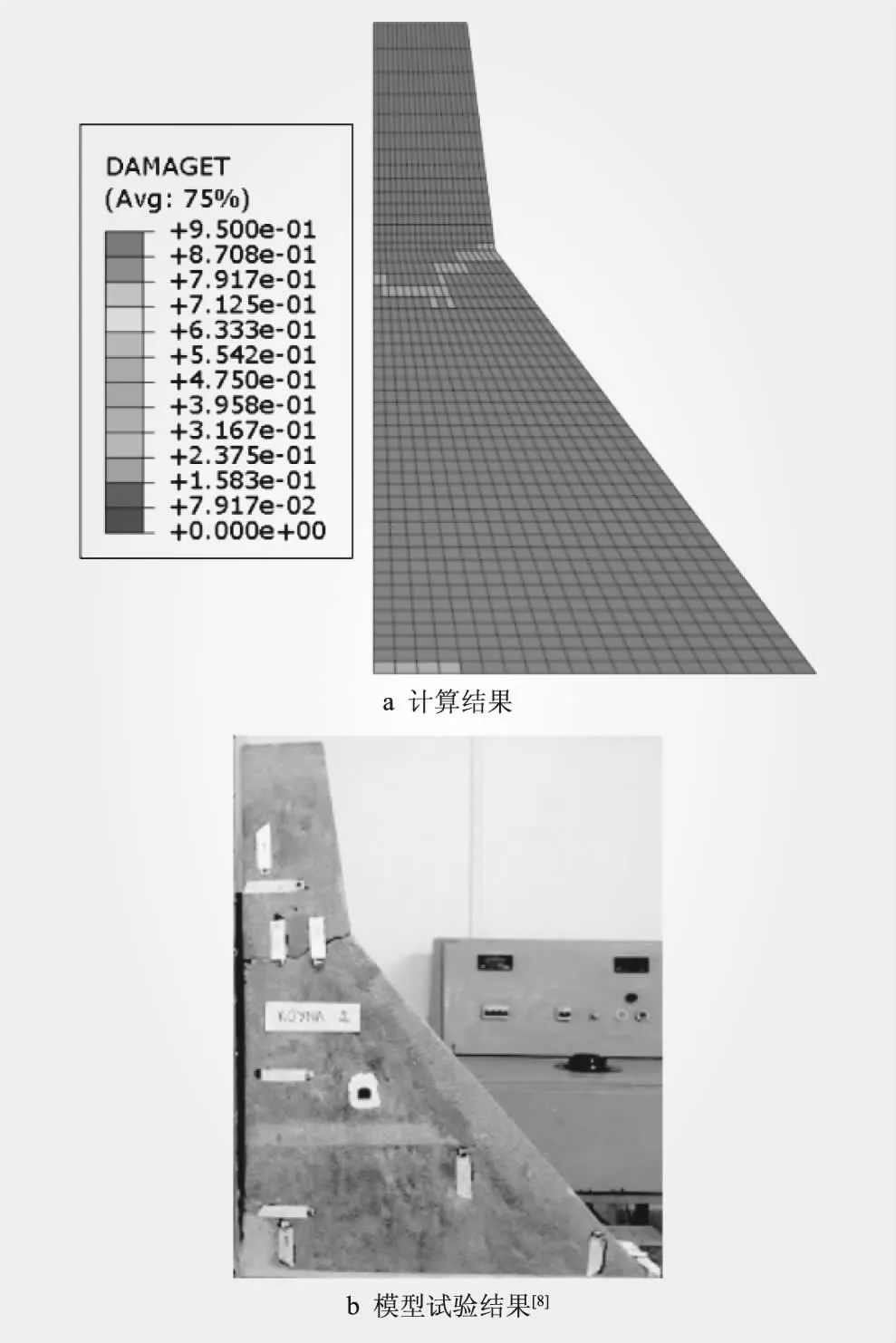

為了說明本文建立的Koyna重力壩塑性損傷模型能較為真實地反映出大壩在地震作用下的動力響應,將本文計算出的Koyna重力壩仿真結果與模型試驗結果進行對比驗證。

同時輸入水平向峰值加速度為0.474g和豎向峰值加速度為0.312g的Koyna實測地震波如圖5所示。在截斷邊界處施加粘彈性人工邊界[7]以防止地震波發生反射。

圖5 Koyna重力壩實測地震波

本文計算出的仿真結果如圖6所示,壩體折坡處在震后形成貫穿上下游的裂縫,壩踵位置出現損傷開裂,計算結果與文獻[8]模型試驗結果相似,說明本文建立的Koyna重力壩塑性損傷模型能較好地模擬大壩在地震作用下的動力響應。

圖6 Koyna重力壩損傷分布

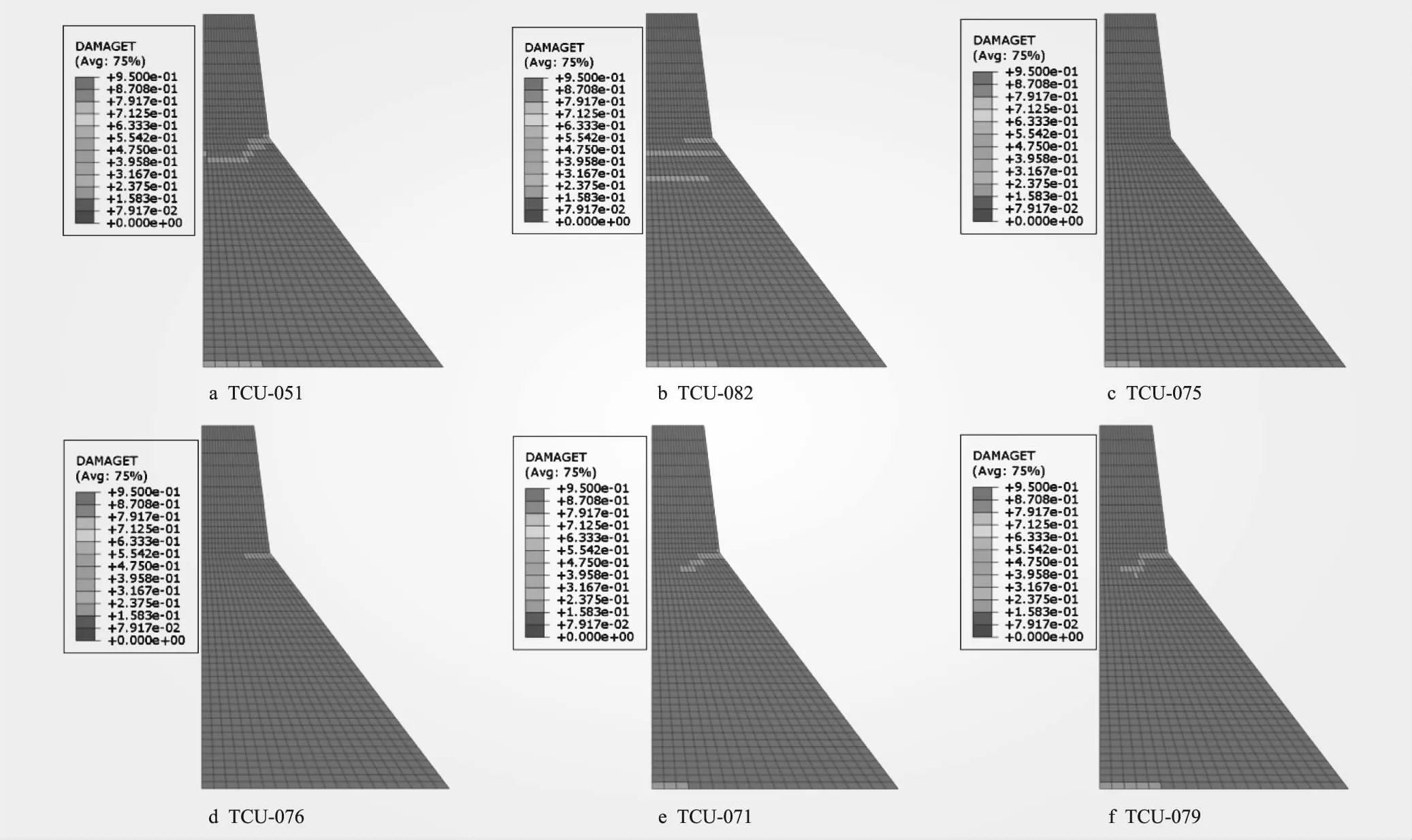

2.3 近斷層地震動對壩體損傷區域的影響研究

圖7為Koyna重力壩在遭受不同特性近斷層地震動作用后的壩體塑性損傷分布。其中,圖7a、7b為具有向前方向性效應特性地震動作用后的損傷分布,從圖7a、7b可以看出,地震過后,在折坡處形成了貫通上下游的裂縫,壩踵位置也出現了嚴重的損傷開裂現象;圖7c、7d為具有滑沖效應特性地震動作用后的損傷分布,從圖7c、7d可以看出,地震過后,下游折坡處及壩踵位置出現了輕微的損傷開裂,比向前方向性效應地震動破壞性小很多;圖7e、7f為無脈沖效應地震動作用后的損傷分布,從圖7e、7f可以看出,地震過后,下游折坡處出現了較為嚴重的損傷開裂,但未形成貫通的裂縫,壩踵位置的損傷開裂也較為嚴重,壩體的整體破壞程度輕于向前方向性效應地震動作用結果,重于滑沖效應地震動作用結果。從損傷分布上可以看出,向前方向性效應地震動的破壞作用最為嚴重,其次為無脈沖效應地震動,滑沖效應地震動破壞性最輕。

圖7 壩體塑性損傷分布

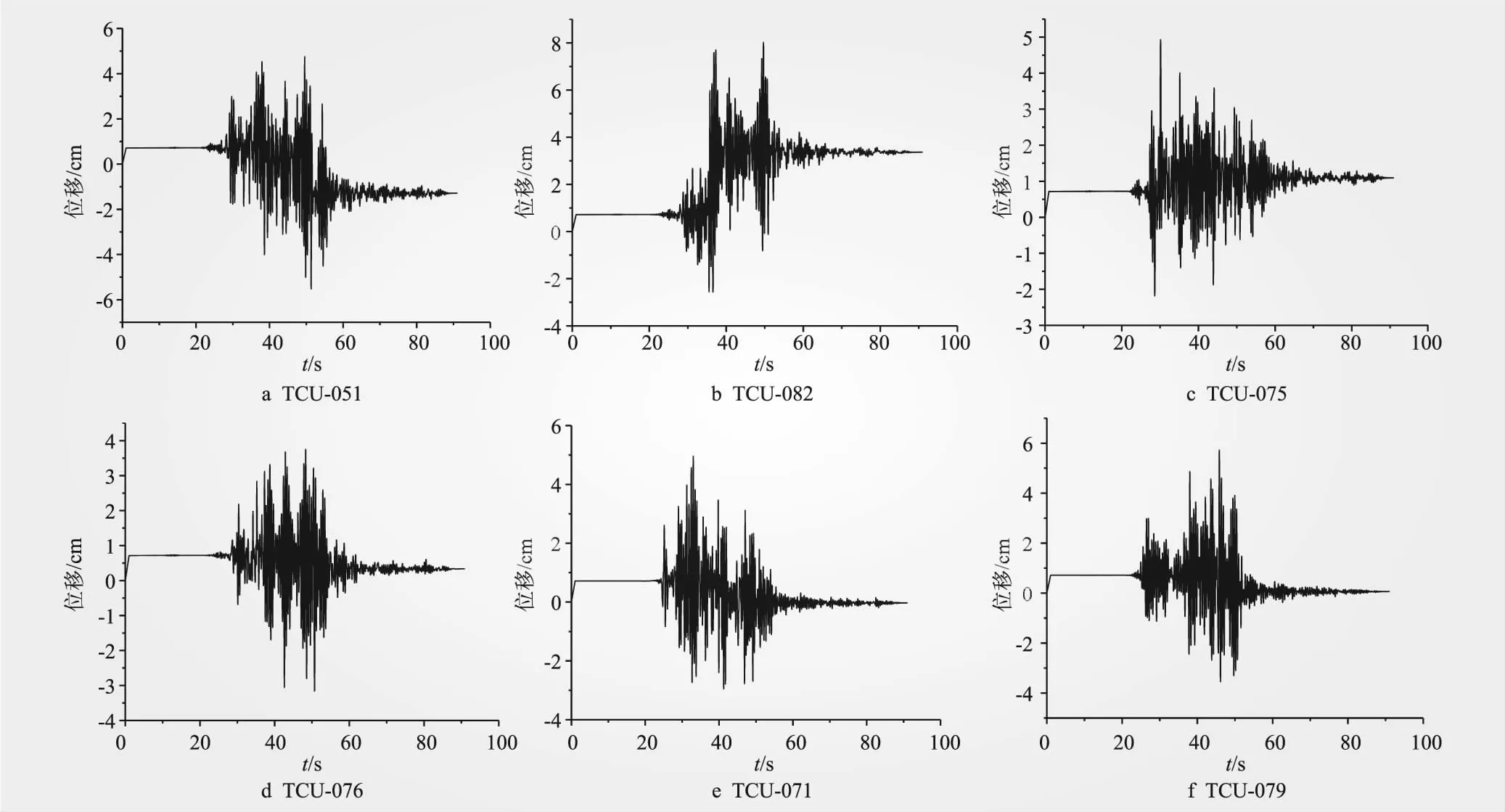

2.4 近斷層地震動對重力壩位移的影響研究

圖8為Koyna重力壩在遭受不同特性近斷層地震動作用后的壩頂順河向位移時程曲線。其中,前1 s為靜力作用,1~91 s為地震動作用,靜力作用后壩頂位移0.717 cm。圖8a、8b為具有向前方向性效應特性地震動作用時的壩頂位移時程曲線,從圖8a、8b可以看出,除去靜力作用,地震動作用使壩頂分別向順河向發生位移2.017 cm和2.651 cm;圖8c、8d為具有滑沖效應特性地震動作用時的壩頂位移時程曲線,從圖8c、8d可以看出,除去靜力作用,地震動作用使壩頂分別向順河向發生位移0.746 cm和0.656 cm;圖8e、8f為無脈沖效應地震動作用時的壩頂位移時程曲線,從圖8e、8f可以看出,除去靜力作用,地震動作用使壩頂分別順河向發生位移0.376 cm和0.380 cm。從壩體位移可以看出,向前方向性效應地震動作用后位移量最大,其次為無脈沖效應地震動,最后為滑沖效應地震動。說明向前方向性效應地震動的破壞作用最為嚴重,其次為無脈沖效應地震動,滑沖效應地震動破壞性最輕。

圖8 壩頂順河向位移時程曲線

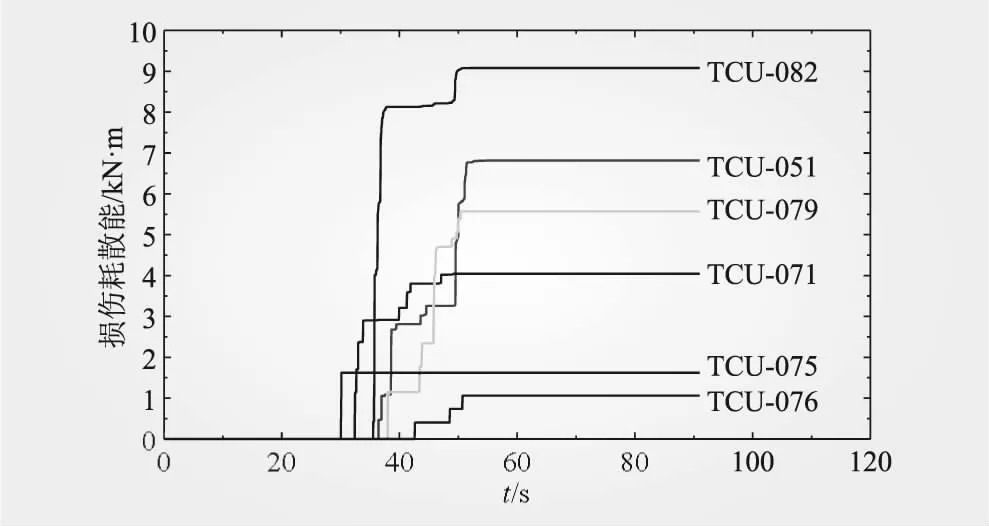

2.5 近斷層地震動對重力壩損傷耗能影響研究

圖9為Koyna重力壩在遭受不同特性近斷層地震動作用后的壩體損傷耗能時程曲線。從圖9可以看出,地震過后,向前方向性效應地震動(TCU082和TCU051)產生的壩體損傷耗散能分別為9.08 kN·m和6.82 kN·m;滑沖效應地震動(TCU075和TCU076)產生的壩體損傷耗散能分別為1.62 kN·m和1.06 kN·m;無脈沖效應地震動(TCU079和TCU071)產生的壩體損傷耗散能分別為5.57 kN·m和4.05 kN·m。從壩體損傷耗能情況可以看出,向前方向性效應地震動作用后壩體產生的損傷耗散能最多,其次為無脈沖效應地震動,最后為滑沖效應地震動。說明向前方向性效應的破壞作用最為嚴重,其次為無脈沖效應地震動,滑沖效應地震動破壞性最輕。

圖9 壩體損傷耗能時程曲線

3 結 論

本文以Koyna重力壩為研究對象建立了塑性損傷模型,從壩體損傷區域分布、壩頂關鍵點位移以及壩體損傷耗能情況3個方面出發,對比研究了向前方向性效應、滑沖效應和無脈沖效應近斷層地震動對重力壩整體損傷特性的影響。結果表明:

(1)向前方向性效應地震動作用下壩體產生的損傷破壞范圍、壩頂關鍵點位移變形及壩體損傷耗能最大,其次為無脈沖效應地震動,滑沖效應地震動造成的影響最小。

(2)向前方向性效應地震動會對重力壩產生更為嚴重的損傷破壞影響,在重力壩抗震設計過程中應重點關注向前方向性效應地震動造成的影響。

(3)目前的研究中僅考慮了單向近斷層地震動對重力壩損傷破壞的影響,水平和豎直地震動耦合作用下的結果如何還需進一步研究。