堅骨煎聯合溫針揚刺法治療肝腎虧虛型膝骨關節炎臨床觀察

王麗敏

膝骨關節炎(Knee Osteoarthritis,KOA)指的是一種以骨質增生及關節軟骨破壞和變性為主要特征的慢性關節疾病,起病隱匿、緩慢,主要臨床表現為膝關節壓痛、腫痛、屈伸受限、晨僵和關節摩擦音,主要放射學特征為關節間隙變窄、骨贅形成、軟骨下囊性變和骨質硬化,嚴重者可出現膝內翻或外翻及廢用性肌萎縮,影響患者生存質量和家庭負擔[1,2]。此病好發于中老年人,以女性多見。近年來,隨著中國老齡化的進展,KOA的發生率也呈現逐年增高趨勢,嚴重增加了中國的社會和經濟負擔。因此,尋求安全、有效的治療方案具有重要臨床意義。有研究發現,益腎堅骨丸可以顯著改善肝腎虧虛型KOA患者的僵硬和疼痛癥狀以及關節功能,具有良好療效和安全性[3]。另一研究發現,與毫針相比,揚刺針法改善膝骨關節炎患者的臨床癥狀更優,且起效更快,有效率更高[4]。且張國曉等[5]研究發現,溫針捻轉補瀉法治療肝腎虧虛型KOA療效好,能顯著改善患者的關節不適癥狀以及日常功能活動。因此,在既往研究及天津市東麗區中醫醫院臨床實踐的基礎上,本研究采用自擬堅骨煎聯合溫針揚刺法治療肝腎虧虛型KOA,獲得滿意療效,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料選取天津市東麗區中醫醫院2019年2月—2021年6月收治的肝腎虧虛型KOA患者100例,按隨機數字表法分為對照組和聯合組,每組50例。對照組男23例,女27例;年齡52~75歲,平均(61.34±2.5)歲;病程1~11年,平均(5.47±1.2)年。聯合組男24例,女26例;年齡51~77歲,平均(62.25±2.3)歲;病程1~12年,平均(5.52±1.1)年。2組患者在性別、年齡、病程等一般資料方面比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。本研究經天津市東麗區中醫醫院醫學倫理委員會批準。

1.2 診斷標準西醫診斷標準:主要參考《膝骨關節階梯治療專家共識(2018年版)》[6]:①既往1個月內持續性疼痛;②活動時出現骨摩擦音;③晨僵時間≤30 min;④≥50歲的中老年患者;⑤站姿X線攝影關節間隙狹窄、關節邊緣骨贅形成和軟骨下骨硬化和/或囊腫改變。根據臨床表現,復合上述①以及②~⑤任意2條可診斷為膝骨關節炎。

中醫診斷標準:參考《膝骨關節炎中醫診療專家共識(2015年版)》[7]。主要癥狀包括關節隱痛。次要癥狀為腰膝酸軟,伴發沉、疼痛,活動后加重。舌苔和脈象:舌紅少苔,脈沉細無力。

1.3 病例選擇標準納入標準:①年齡52~80歲者;②符合上述入排標準者;③意識清醒,能真實、客觀、自主表述病情者;④類風濕因子(Rheumatoid Factor,RF)、抗鏈球菌溶血素O、黏蛋白和紅細胞沉降率(Erythrocyte Sedimentation Rate,ESR)陰性;⑤影像學顯示等級為0~III級;⑥隨機入組前1個月內未接受相關藥物治療者;⑦同意參與研究且簽署知情同意書者。排除標準:①伴嚴重膝內翻、膝外翻或系統骨關節疾病(如關節內積血和滑膜炎)者;②伴嚴重內科系統疾病者;③不愿意接受針灸治療或不能耐受針灸治療者;④伴嚴重出血傾向者;⑤伴針灸治療禁忌證者,如局部感染、骨腫瘤、骨性結核、感染性疾病、皮膚表面嚴重外傷等者;⑥伴嚴重心理、精神疾病,不能配合完成研究者;⑦對研究藥物成分存在過敏史者。剔除標準:①研究過程中出現嚴重并發癥,不適宜繼續研究者;②未按時或按要求服藥或接受治療,無法判斷治療效果者;③任何原因所致失訪或主動退出研究者。

1.4 方法2組患者均給予基礎治療,聯合堅骨煎。堅骨煎方藥組成:熟地黃20 g,黃芪30 g,山萸肉15 g,牛膝15 g,山藥15 g,菟絲子15 g,當歸15 g,骨碎補15 g,丹參15 g,杜仲15 g,淫羊藿15 g。伴乏力、肢倦者,加白術、太子參;伴虛煩盜汗、骨蒸潮熱者,加黃柏、知母;伴視物不明、眼睛干澀者,加菊花、枸杞子;伴腰背疼痛劇甚者,加白芍、續斷、甘草;伴喘逆、咳嗽者,加五味子、麥冬。所有中藥均由天津市東麗區中醫醫院中藥煎藥中心按要求統一煎煮,每日1劑,分2次熱服,每次200 ml。7 d為一個療程,共治療4個療程。

在此基礎上,聯合組增加溫針揚刺法。選取穴位:血海、鶴頂、梁丘、內膝眼、膝中、犢鼻、陰陵泉、陽陵泉、足三里、太沖、太溪、三陰交。針刺手法:患者選取仰臥位,屈膝,雙手平放兩側。常規消毒穴位皮膚后,采用華佗牌一次性針灸針(尺寸:0.3 mm×40 mm)進行針刺。血海和梁丘直刺3.5 cm左右,鶴頂斜刺3.5 cm左右,內膝眼、膝中、犢鼻朝關節腔刺入3.5 cm左右,陰陵泉、陽陵泉和足三里直刺3.5 cm左右。上述12個穴位每次任選3個進行揚刺,即每個穴位正中先針刺一針,并在其上下左右均淺刺一針。同時,上述11個穴位均采用溫針法:得氣后,在針尾套1.5 cm的艾條,距離皮膚3~4 cm,溫灸3壯,緩慢出針后按壓針孔。每日1次,7 d為一個療程,共治療4個療程。

1.5 觀察指標及療效判斷標準①臨床療效:療效判定標準參照《中藥新藥臨床研究指導原則(試行)》[8]制定。治愈:膝關節疼痛和腫脹完全消失,活動和查體正常,可正常工作和生活;顯效:膝關節疼痛和腫脹基本消失,無活動受限,查體正常,行走時偶有痛感;好轉:膝關節疼痛和腫脹好轉,膝關節輕度受限,上下樓梯稍有不適;無效:患膝關節疼痛、腫脹、活動、查體無顯著變化甚至加重。治療總有效率(ORR)=治愈率+顯效率+好轉率。②中醫證候積分:參照《中藥新藥臨床研究指導原則(試行)》[8]對2組患者治療前后主要癥狀(膝關節疼痛、雙腿酸軟與無力、活動不利)進行量化積分,按無、輕、中、重分別計 0、2、4、6 分,分值越高表明癥狀越嚴重。③病情程度:根據治療前后西安大略和麥馬斯特大學骨關炎指數(WOMAC)量表總積分,按照尼莫地平法設計計算公式:療效指數=(治療前積分-治療后積分)/治療前積分×100%。

1.6 統計學方法采用SPSS 21.0統計學軟件進行數據統計分析。計量資料采用均數±標準差表示,用t檢驗;計數資料采用率表示,用秩和檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

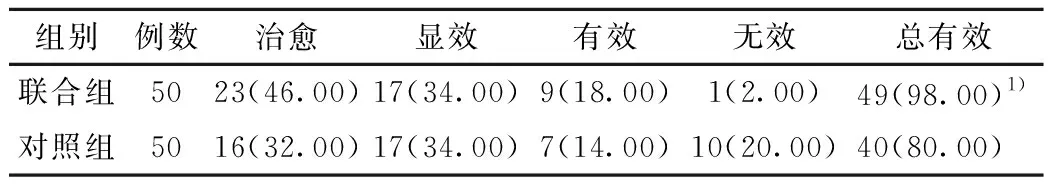

2.1 2組患者治療后臨床療效比較治療4個療程后,聯合組的總有效率顯著高于對照組,差異有顯著統計學意義(Z=2.0100,P=0.0446)。見表1。

表1 2組患者治療后臨床療效比較 (例,%)

2.2 2組患者治療前后中醫證候積分和病情程度比較治療前,2組中醫證候積分和WOMAC評分各維度及總分差異無統計學意義(P>0.05)。治療4個周期后,2組中醫證候積分和WOMAC評分各維度及總分均顯著低于治療前,且聯合組顯著低于對照組,差異均有顯著統計學意義(P<0.01)。見表2。

表2 2組患者治療前后中醫證候積分和病情程度比較 (分,

3 討論

因負重大、活動多等原因,膝關節是中老年患者骨關節炎最易受累的部位,且KOA引起的膝關節疼痛和功能受限是致殘的主要因素[9]。治療方面,西醫常采用非甾體類抗炎藥以改善膝關節僵硬和疼痛,延緩病情進展,但不宜長期服用,否則易引發心血管、腎臟和胃腸道等不良反應[10]。因此,中醫成為國內治療KOA的主要手段。

在中醫方面,KOA屬于“骨痹”和“膝痹”范疇,多因中老年人肝腎不足,氣血虧虛,筋骨不得濡養,導致陽虛寒凝,經脈不同;負重過多,損耗氣血,風寒濕邪入侵筋骨,致痰濕瘀阻滯,氣血虧虛,進而引發KOA[11]。治宜補益肝腎,溫通經脈,養氣補血,散寒祛瘀。中醫治療方面,臨床上針對肝腎虧虛型KOA的中藥方較多,也多有良好臨床療效。然而,由于風寒濕邪等變化多端,患者臨床癥狀多有不同。因此,參照相關既往藥方及天津市東麗區中醫醫院患者的病情特點以及多年的治療經驗,本研究組自擬堅骨煎,其中熟地黃、黃芪和山萸肉可以補益肝腎,滋陰助陽;牛膝、菟絲子補肝益腎,強壯筋骨;當歸、丹參補血活血,化瘀止痛;骨碎補散瘀止痛,接骨續筋;淫羊藿補腎壯陽,強筋骨;杜仲補肝腎、祛風濕、強筋骨。諸藥共用,可達補益肝腎、活血祛瘀、散寒止痛等功效。治療4個療程后,2組中醫證候積分和WOMAC評分各維度及總分均顯著低于治療前,且對照組的臨床療效也達到80%,說明該方在治療肝腎虧虛型KOA方面有良好療效。同時,聯合組還給予了溫針揚刺法。《靈樞·官針》中記載,揚刺法在治療寒氣所致疾病療效顯著。同時,配合穴位溫針灸,可將溫熱集中至患處,以溫通經脈、行氣活血,增加血流,促進組織供養和補給,并加速血液循環而達到抗炎止痛之效。本研究中所選穴位為血海、鶴頂、梁丘、內膝眼、膝中、犢鼻、陰陵泉、陽陵泉、足三里、太沖、太溪、三陰交,通過溫針揚刺法可達到補益肝腎、通經活絡、活血化瘀、散寒止痛之效。治療4個療程后,聯合組臨床療效顯著高于對照組,且患者的KOA中醫癥狀證候積分和WOMAC評分各維度及總分均顯著低于對照組,說明聯合溫針揚刺可以大大提高堅骨煎的療效。

本研究的主要優勢在于,通過臨床經驗、患者疾病特點及參考相關文獻研究,自擬堅骨煎聯合溫針揚刺法獲得滿意效果,不僅大大提高了肝腎虧虛型KOA患者的臨床療效,還有效改善了膝關節功能。然而,本研究的樣本量較小,觀察時間短,部分相關指標分析將進一步研究證實。