補氣活血方治療消化性潰瘍臨床觀察*

劉嘉琪 薛文婷

消化性潰瘍是消化道黏膜在各種致病因子影響下,形成潰瘍的疾病[1]。此病發病率較高,據報道患病率為6%~15%[2],且復發率極高,1年的自然復發率為60%~80%[3],常出現周期性、節律性的胃脘痛,伴有反酸、燒心、腹脹、食欲不佳等癥狀,現代醫學研究認為此病主要發病機制為消化道黏膜遭受的攻擊因素和自身防御機制不平衡,導致黏膜受損發生潰瘍[4],治療上主要以抑酸護胃、抗Hp為主,然而臨床實踐中發現抑酸藥的過度應用造成了胃內pH值升高,隨之可能引起某些菌種繁殖不受抑制,且老年人長期應用PPI會增加骨折、貧血、腎功能受損等不良事件的發生概率,大量抗生素使用導致耐藥率逐年升高。消化性潰瘍屬中醫學“胃痛”范疇,歷代醫家對治療胃痛均有獨到見解,青島西海岸新區中醫醫院脾胃科采取補氣活血自擬方治療消化性潰瘍療效理想,現報道于下并做理論分析,以期為消化性潰瘍的治療探索新思路。

1 資料與方法

1.1 一般資料選取2021年3月—2021年12月于青島西海岸新區中醫醫院住院治療的消化性潰瘍患者72例,均符合胃痛 氣虛血瘀證,隨機分為治療組及對照組,每組患者均為36例。患者一般資料性別分布、幽門螺旋桿菌感染情況依據卡方檢驗,年齡、病程分布依據秩和檢驗,P>0.05,差異無統計學意義,2組具有可比性。研究經醫院倫理委員會批準,簽署知情同意書。見表1。

表1 2組患者一般資料比較 (例,

1.2 病例選擇標準西醫診斷標準參考2017版《消化性潰瘍中西醫結合診療共識意見》[5]診斷標準。中醫診斷標準參考《中藥新藥臨床研究指導原則(試行)》[6]中胃痛氣虛血瘀證。年齡在18~75歲,符合診斷標準即可納入研究。排除標準:存在嚴重的心肺肝腎等系統疾病,消化系統除潰瘍外的其他嚴重疾病,腫瘤,自身免疫性疾病,研究藥物過敏史,妊娠期,哺乳期,巨大潰瘍(胃潰瘍直徑>3cm,十二指腸球部潰瘍直徑>2 cm)以及患者自身原因無法配合治療和隨訪者。

1.3 治療方法對照組給予胃乃安膠囊(廣州白云山中一藥業有限公司,國藥準字Z44020043)。每次4粒,三餐后口服。

治療組給予青島西海岸新區中醫醫院脾胃病科協定處方補氣活血方,以宋時傳統名方失笑散聯合歸脾湯加減:黃芪30 g,黨參15 g,炒白術15 g,當歸15 g,蒲黃(包)9 g,三七6 g,茯神12 g,木香12 g,龍眼肉18 g,白及(包)12 g,海螵蛸30 g,瓦楞子30 g,五味子6 g,陳皮9 g,炙甘草6 g。水煎服300 ml,日1劑,早晚飯后半小時溫服,以上中藥均來自青島西海岸新區中醫醫院門診中藥房,由青島西海岸新區中醫醫院煎藥室專業藥師煎制。

以上治療均進行4周。

1.4 觀察指標:停止出血時間:給予患者大便常規檢查+潛血檢查,潛血轉陰性視為停止出血時間。Hp清除率:治療前后均給予C13呼氣試驗,呼氣試驗轉陰例數/呼氣試驗陽性例數×100%=Hp清除率。中醫主要癥狀積分比較:參照《中藥新藥臨床研究指導原則(試行)》[6]標準,對治療組和對照組患者的中醫證候積分進行比較,評價指標包括2組主癥:胃脘刺痛、胃脘部脹滿,每個癥狀劃分4級進行計分:無癥狀:0分,輕度癥狀: 2分,中度癥狀:4分,重度癥狀:6分。次癥:神疲乏力、反酸、頭暈目眩、納差、燒心、大便溏薄,每個癥狀劃分4級進行計分:無癥狀:0分,輕度癥狀: 1分,中度癥狀:2分,重度癥狀:3分。治療后分別對比組間及組內積分進行比較,觀察療效差異性。胃鏡下療效:胃鏡下療效以潰瘍愈合程度為判定標準[5],潰瘍達到S1或S2期考慮為愈合;潰瘍達到H2期考慮為顯效;潰瘍達到H1期考慮為有效;鏡下潰瘍表現無明顯好轉者考慮為無效。

2 結果

2.1 停止出血時間治療組停止出血時間短于對照組,差異有顯著統計學意義。見表2。

表2 2組患者停止出血時間比較 (d,%)

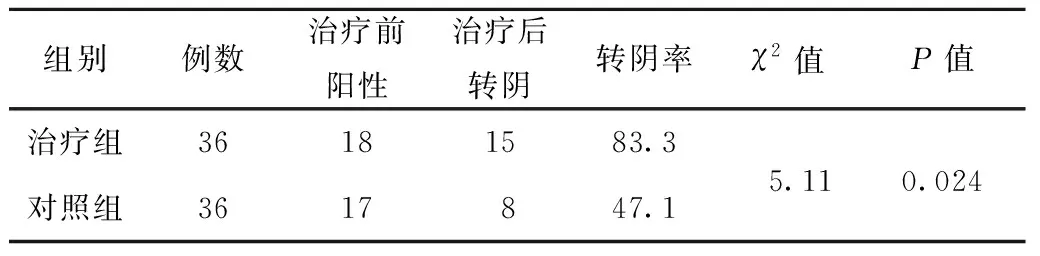

2.2 Hp清除率治療組與對照組相比,Hp清除率差異有統計學意義,治療組治療幽門螺旋桿菌感染效果顯著。見表3。

表3 2組患者HP清除率比較 (例,%)

2.3 中醫癥狀積分2組胃脘刺痛、胃脘部脹滿、反酸、頭暈目眩、燒心、大便溏薄積分比較均P<0.05,可知治療組在治療胃脘刺痛、胃脘部脹滿、反酸、頭暈目眩、燒心、大便溏薄方面療效優于對照組,差異具有統計學意義,對于神疲乏力、納差的改善不明顯,差異不具備統計學意義。見表4。

表4 2組患者中醫癥狀積分比較 (分,

續表4 2組患者中醫癥狀積分比較 (分,

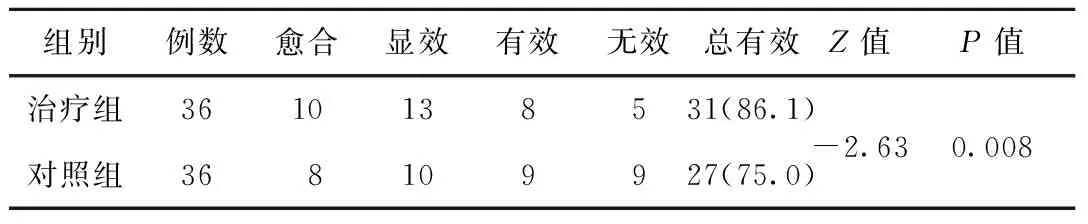

2.4 胃鏡下療效治療組胃鏡下療效優于對照組,差異有統計學意義。見表5。

表5 2組患者胃鏡下療效比較 (例,%)

3 討論

消化性潰瘍作為臨床常見病,中醫學多歸于“胃脘痛”范疇,多認為病機多責之虛實,虛者多因氣血陰陽不足,實者責之氣滯、血瘀、外寒、濕熱。在所有分型中氣滯血瘀為常見證候,慢性胃病病程纏綿日久,反復發作,脾胃氣虛貫穿疾病全程,《黃帝內經》以“虛者補之”,故治療此病常需補益脾氣。然而,氣為血之帥,胃病初起在氣,病久及血,易致瘀阻胃絡,正是“胃病久發,必有聚瘀”。同時脾胃虛損,則化源不足,瘀血不去,則新血難生,故祛瘀的同時,同樣注重養血。

本次研究中,青島西海岸新區中醫醫院脾胃病科基于益氣活血的理論指導,以歸脾湯聯合失血散加減成劑,方中重用黃芪為君益氣補脾,用于消化性潰瘍,一可益氣以補血,以固無形之氣,防脈管中血外溢,待有形之血緩生;二可行滯通痹,達到祛瘀生新的作用;三能斂瘡生肌,促進黏膜的愈合;龍眼肉補心血,益脾氣,安心神,與黃芪共用為君藥。黨參補益肺脾、益氣生津養血,炒白術甘而能補,淡能利濕,能補脾氣,寧心神,化脾濕止瀉,與黃芪為伍,更增補脾益氣之效;當歸補血活血,且能止痛,茯神養心安神,助龍眼肉養血、安神之力。木香辛行苦瀉,氣味芳香,能通三焦,行脾胃之氣滯可止痛,行大腸之氣滯可止瀉,同時,于大隊溫補滋膩之藥中使用,可減輕膩胃和滯氣之弊端,具醒脾之效;蒲黃有止血化瘀之效,潰瘍出血為離經之血,離經之血即為瘀血,瘀血所在使新血不易再生及歸經,故用蒲黃,可化瘀止血,符合《黃帝內經》所提出的“有故無殞,亦無殞也”的理論,使舊血去,新血生,血復歸脈中;白及功能止血、生肌,為肺胃止血的要藥,且能促進潰瘍傷口愈合,三七散瘀止血,白及和三七一散一收,止血不留瘀,化瘀不傷正;海螵蛸味澀止血,制酸止痛,促愈斂瘡,瓦楞子消痰化瘀,制酸止痛,兩者聯用,有效改善胃痛反酸癥狀;五倍子味酸性寒,功在收斂,具有止瀉、止血、斂瘡等功效,《本草綱目》稱其可治失血久痢,為收斂止血的要藥;陳皮芳香走竄,能行氣除脹,其苦降之性,可“療嘔噦反胃嘈雜”,以上共為佐藥。炙甘草補脾益氣,和中緩解,調和諸藥,為使藥。

西醫藥理學認為,黃芪中含有的黃芪總苷具有的抗氧自由基損傷,促進胃泌素基因表達的作用,可以有效保護大鼠的胃黏膜[7]。龍眼肉所含豐富的糖類、多肽類、脂類、皂苷類物質,具有抗應激、抗焦慮抗菌作用[8],可有效改善患者情緒狀態和胃腸道免疫力[8]。黨參中含有的黨參炬苷能夠對抗胃泌素的泌酸作用,刺激消化道黏膜合成表皮生長因子,保護胃黏膜;黨參多糖能增加胃黏膜厚度,促進胃腸蠕動,調節腸道菌群[9]。炒白術中所含白術揮發油成分能夠增強小鼠平滑肌的收縮功能,有效調節自主神經紊亂,改善消化道功能紊亂[10]。當歸含有多種揮發油、多糖、有機酸類物質,可通過抑制炎癥因子及趨化因子的釋放發揮抗炎、鎮痛功效[11]。木香主要的有效成分是揮發油,能夠雙向調節胃腸排空作用,對抗乙醇帶來的胃黏膜損傷,通過激活平滑肌β受體起到解痙止痛的功效[12]。蒲黃中含有的異鼠李素能夠有效解除腸道痙攣,槲皮素能抗菌、解除痙攣[13]。白及煎劑含白及醇提取物可誘導血小板的聚集率最大化,從而快速止血,白及粉對胃黏膜損傷有明顯保護作用,可快速堵塞實驗犬胃和十二指腸穿孔[14]。三七能縮短出血時間,同時可提高多種功能造血干細胞增殖率[15]。海螵蛸、瓦楞子所含碳酸鈣,既可作為中和劑中和胃酸,又可附著于黏膜起到屏障作用[15]。五倍子含有50%~80%的鞣酸,可使出血黏膜表面蛋白凝固,以保護膜的形式防止胃酸、胃蛋白酶等物質損傷創面[16]。炙甘草能夠抑制胃酸分泌,并且在一定程度上促進潰瘍愈合[17]。

本研究得出結論,經過4周的治療,治療組和對照組均能有效治療消化性潰瘍,治療組在減少出血時間,改善胃脘刺痛、胃脘部脹滿、反酸、頭暈目眩、燒心、大便溏薄癥狀,神疲乏力、納差的改善不明顯,幽門螺旋桿菌清除率,促進潰瘍愈合等方面療效明顯優于對照組,差異具有統計學意義,益氣活血自擬方安全有效,具有一定臨床應用價值,顯示了傳統中醫藥組方在消化性潰瘍治療上的優勢和價值。