經筋排刺法配合中藥治療發展期周圍性面神經麻痹臨床觀察

楊國偉 冶尕西

周圍性面神經麻痹即周圍性面癱,是由于面神經運動纖維出現病變導致的面部肌肉癱瘓,可發病在任何年齡,臨床多表現出患側額紋消失、不能抬眉蹙眉、閉眼露白甚至閉眼不能、鼻唇溝變淺甚至消失、示齒不能、鼓腮漏氣等癥狀,部分患者還可出現聽覺、味覺等功能障礙[1]。該疾病不僅影響患者面部器官功能及外觀,也容易對其日常生活工作及心理健康造成嚴重負擔。目前,該病病因尚未完全明確,無特異性治療藥物和措施,西醫治療主要以激素抗炎消水腫、抗病毒及營養神經等為主,效果相對局限,且存在藥物相關不良反應[2]。中醫認為該疾病是由于機體正氣匱乏,脈絡空虛,風寒熱邪入侵,經脈氣血不暢、筋肉失于約束而致,多以中藥、針刺、手法按摩等[3]措施治療,臨床療效顯著,具有較高安全性。周圍性面神經麻痹發病 1~7 d為發展期,多個研究表明該階段是治療最佳時期[4],故本研究以發展期患者為試驗對象,旨在觀察了解經筋排刺法配合中藥治療發展期周圍性面癱的臨床效果,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料選取82例發展期周圍性面癱患者,按照隨機數字表法分為對照組(41例)和試驗組(41例)。對照組中男22例,女19例;年齡19~47歲,平均(32.53±6.75)歲;病程1~7 d,平均(3.27±1.48)d。試驗組中男20例,女21例;年齡18~49歲,平均(33.16±7.08)歲;病程1~7 d,平均(3.32±1.65)d。2組患者在性別、年齡及病程等方面差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。此研究經平羅縣中醫醫院倫理委員會審核批準。

1.2 診斷標準西醫診斷標準參照《神經病學》[5]中特發性面神經麻痹診斷標準;中醫診斷標準《針灸治療學》[6]中面癱診斷標準。

1.3 納入標準①符合西醫特發性面神經麻痹及中醫面癱的診斷標準;②單側發病,病程≤7 d,未接受相關治療者;③無精神及認知異常,神志清楚,可配合治療及相關檢查;④自愿參與試驗并簽署相關知情同意書。

1.4 排除標準①屬于中樞性面癱或其他原因(如小腦橋腦角、腦干病變、手術損傷等)所導致之周圍性面癱者;②面部重大外傷及手術史者;③糖尿病神經損害者;④伴有嚴重慢性疾病或惡性疾病者;⑤處于妊娠狀態或哺乳期者;⑥試驗期間參與其他臨床試驗者。

1.5 治療方法2組均予升陽散火湯治療,組方為葛根、黨參、赤芍、甘草各15 g,升麻、柴胡、羌活、獨活、防風各10 g,甘草5 g。水煎服(平羅縣中醫醫院中藥室代煎),日1劑,早晚分服。對照組在中藥基礎上予常規針刺,選患側陽白、攢竹、絲竹空、顴髎、太陽、翳風、頰車、地倉和雙側合谷為穴。患者取端坐位,選穴局部酒精消毒,取規格0.3 mm×25 mm無菌不銹鋼針灸針。上述諸穴行快針淺刺不留針。1次/d。試驗組在中藥基礎上予經筋排刺治療,主穴選患側陽白、地倉、頰車、顴髎、太陽,配穴選患側四白、睛明、下關、風池、翳風、健側合谷。患者取端坐位,選穴局部酒精消毒,取規格0.3 mm×40 mm無菌不銹鋼針灸針。陽白穴4針,4針平刺分別透向攢竹、上星、頭維、絲竹空4穴。地倉穴與頰車穴之間行陽明經筋排刺,施以多針淺刺、排刺,每隔0.5寸1針。顴髎穴直刺。太陽穴平刺透向地倉。對面癱初起者,加風池穴斜刺,翳風穴、健側合谷穴直刺;對閉目露睛者,加四白穴一穴2針,平刺透向內、外眥,睛明穴直刺;對口角歪斜嚴重者,加下關直刺。除睛明穴外,下關穴行平補平瀉,余穴行捻轉瀉法。1次/d,留針30 min/次。2組患者治療均以 5 d 為一個療程,療程間歇2 d,治療4個療程。

1.6 觀察指標①比較2組臨床療效:根據《周圍性面神經麻痹的臨床評估及療效判定標準方案(草案)》[7]進行臨床療效評價。痊愈:面部肌肉功能正常,面部行為雙側對稱,無遺留癥狀及并發癥;顯效:面部肌肉功能基本正常,面部行為雙側基本對稱,但可見少許差異,可伴有輕微的聯代運動;有效:面部肌肉功能和行為有所改善,但面部行為雙側可見明顯差異,可伴有并發癥;無效:未達有效標準或病情進行性加重。②采用House-Brackmann面神經功能評價分級量表[8]評估2組患者治療前后面神經功能分級,評價內容為大體觀、靜止和運動狀態下面部形態和行為。③采用面神經肌電圖評估2組患者治療前后面神經運動傳導潛伏期及波幅變化,檢測部位為額部、面中部及口角區域皮膚。

2 結果

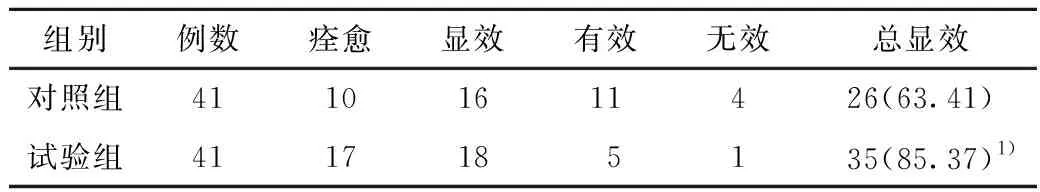

2.1 2組患者臨床療效比較治療后,對照組和試驗組總顯效率分別為63.41%和85.37%,2組間差異具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 2組患者臨床療效比較 (例,%)

2.2 2組患者House-Brackmann面神經功能分級比較治療前,2組患者House-Brackmann面神經功能分級比較差異無統計學意義(P>0.05);治療后,2組患者House-Brackmann面神經功能分級均降低,且試驗組低于對照組(P<0.05)。見表2。

表2 2組患者House-Brackmann面神經功能分級比較 (例,%)

2.3 2組患者面神經運動傳導潛伏期和波幅變化比較治療前,2組患者面神經運動傳導潛伏期和波幅變化比較差異無統計學意義(P>0.05);治療后,2組患者上述指標均改善,與治療前比較差異有統計學意義(P<0.05),試驗組患者潛伏期更短,波幅更高,與對照組相比,2組差異具有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 2組患者面神經運動傳導潛伏期和波幅變化比較 (例,

3 討論

面神經主要包含運動神經纖維、感覺神經纖維及副交感神經纖維,與面部行為、表情、味覺、淚腺等功能密切相關,其非特異性炎癥是導致周圍性面癱的主要原因[9]。中醫認為周圍性面神經麻痹多由正氣不足,外邪乘虛而入所致,其病根于經脈,標于經筋,最常見于外邪侵襲陽明經。陽明經走行于面部,且為多氣多血之經,外邪入侵則易致氣血痹阻、經筋失養。目前西醫治療該疾病效果有限且安全性不高,而中醫藥、針灸等中醫療法在該病治療中的療效已被廣泛證實和推薦[10-12],針藥聯合更是療效優越[13,14],而且早期積極的中醫治療也可有效縮短患者治療周期[15]。

經筋排刺理論最早形成于《黃帝內經》,后世諸多著作也分別從不同的角度對經筋排刺理論進行了詮釋,為經筋排刺法應用于臨床提供夯實的理論基礎。經筋排刺法主要以淺刺、透刺為主,選穴以手足三陽經筋循行于面部之要穴為主,結合密集而排列成行的循經多針刺法,實現經絡局部乃至整體機能的調整,使諸經經氣得以恢復,邪氣得以驅散,氣血得以運行,肌肉經筋得以營養通暢。面癱為諸身之上部疾患,多因正氣虧損,外邪侵襲阻滯氣血經絡所致。升陽散火湯為李杲用于治療內傷發熱之方,但因其藥多為質輕味薄上行之品,配合方中調養氣血之品,諸藥相互配合,可達袪外邪、調氣血、通經絡之效,前人用此方治療面癱亦取得良好臨床療效[16]。

本研究結果顯示,經筋排刺法聯合中藥的試驗組總顯效率明顯高于常規針刺聯合中藥的對照組,且治療后試驗組的面神經功能分級及面神經運動傳導的改善均優于對照組,可表明經筋排刺法聯合中藥能夠有效提高發展期周圍性面神經麻痹患者臨床治療效果,對患者面神經的受損功能具有明顯促進恢復作用,值得臨床推廣應用。