水演水電站地質探析

黃盼

(中山市水利水電勘測設計咨詢有限公司,廣東 中山 528400)

靳家河干流總落差超過300 m,多年平均流量1.06 m3/s,水能理論蘊藏量0.94萬kW。為了充分利用水能資源,規劃在靳家河中游左岸支流水演溝左岸建設水演水電站。這就需對水電站地質情況進行探討。

1 概況

水演溝上游有一處較大泉水,其枯水流量0.3 m3/s。泉水出露處距溝口溝長5.1 km,落差250 m,泉水流量穩定,具有修建小水電站的有利條件,規劃在水演溝上游泉水出露處溝道狹窄處修建擋水壩1座,經過2316.5 m渠道引水,利用地形落差選擇適宜地形修建有壩引水徑流式發電站,總裝機容量2×250 kW,年平均發電量268.7萬kW·h。引水樞紐由攔河壩、進水閘、沖沙閘組成,引水流量Q=0.76 m3/s。

2 區域地質分析

2.1 地形地貌

工程區河谷峽窄,河流經歷了長期構造作用和強烈侵蝕、切割,形成河谷深切的山地地貌[1,2]。測區河床海拔高程430~700 m,工程區上游水演溝右岸安家槽山脊高程1206 m,水演溝左岸西溝山脊高程1358 m,相對高差500~900 m,屬中低山地形地貌。巖溶地貌位于引水壩址以上和工程區以南地段,具有河谷狹窄、山體高大、懸崖峭壁等特點。

2.2 地層巖性

根據《中華人民共和國地質部1∶20萬地質圖》,測區內出露的地層巖性由老到新有:古生界地層、新生界、第四系(Q)松散地層[3]。

2.2.1 古生界地層

奧陶系下、中統(O1+2)灰~灰白色中厚~厚層白云質灰巖分布于攔河壩上游8~15 m和工程區以南,出露地段具有巖溶地貌特征,并呈近東西向分布。志留系中統(S2)灰色薄層千枚巖夾薄~中厚層灰巖與板巖互層分布于整個工程區及工程區以外大面積范圍內。

2.2.2 新生界、第四系(Q)松散地層

第四系松散地層主要由人工堆積、沖積、沖洪積、坡殘積等砂卵漂石、碎石砂質黏土、碎礫石砂質黏土等組成,主要分布于河床、階地、斜坡和溝谷出口等地段,厚度因地而異。

2.3 地質構造

2.3.1 斷層

主要斷裂有鐵爐子~三要斷裂、金陵寺~三條嶺斷裂、金陵寺~大廟溝斷裂、楊斜~商南斷裂、兩河~鳳鎮~山陽~竹林關斷裂。這些斷裂均呈近東西向延伸,寬度大,延伸遠,多有復活性,是劃分構造帶的分界線。工程區位于兩河~鳳鎮~山陽~竹林關斷裂以南,陜鄂邊界以北地段。

2.3.2 褶皺

工程區附近主要褶皺有王莊背斜、申家垤背斜、冷水溝向斜、南寬坪背斜等。工程區位于南寬坪背斜的南翼部位。

2.4 區域穩定性與地震烈度

由于活動的差異性,形成一系列小型山間盆地。第四紀初已先后結束了沉積,表現為整體性、間歇性上升;與前期比較,活動性逐漸趨于和緩,地殼相對穩定。本區有地震歷史記載以來,沒有發生過大于5級以上的地震,地震動峰值加速度為0.05 g,地震動反應特征周期為0.45 s,工程區基本地震烈度為Ⅵ度。

2.5 水文地質條件

根據地下水賦存條件,區域地下水可分為松散層孔隙水、基巖裂隙水和巖溶水3種類型。

2.5.1 松散層孔隙水

松散層孔隙水主要分布于河床、漫灘、階地和沖溝等地段[4],尤其是砂卵漂石層含水層厚度(0.5~5.0 m)穩定,透水性相對較好,補給條件充分,地下水位埋深0.2~1.2 m。

2.5.2 基巖裂隙水

含水層主要為下古生界奧陶系和志留系碎屑巖和碳酸鹽類巖石,裂隙水主要賦存于白云質灰巖、千枚巖、灰巖與板巖互層中,季節性明顯,一般水量比較貧乏[5]。

2.5.3 巖溶水

攔河壩以上和工程區以南,巖石為奧陶系下、中統白云質灰巖。攔河壩以上約10~15 m處有5個溶洞,其中一個溶洞水流常年不斷,流量可達0.3 m3/s以上,流量相對穩定。其他4個溶洞多雨期同時出水,流量較大,具有季節性。

2.5.4 水質

區內水化學類型主要為重碳酸鈣+鎂型水。工程區上游河段無工廠、礦山,也沒有污水排放點,水質無污染,能夠滿足施工用水對水質的要求。

3 物理地質現象

3.1 滑坡

羅家溝口上游115~230 m有一處滑坡,滑坡后壁高8~10 m,坡腳向前推移12~18 m,滑動方向為135°。滑體表層為第四系坡殘積碎石砂質黏土坡臺地,層厚0.5~3.0 m,呈松散~稍密狀。覆蓋層以下基巖為志留系中統(S2)灰色薄層千枚巖夾薄~中厚層灰巖與板巖互層,巖層傾向與坡向基本一致。由于水流沖刷坡腳,加上人類活動、大氣降水和地下水活動等綜合因素,形成該次順層深部滑坡。滑坡體長度120~180 m,厚度3~8 m,總體積可達8萬余m3。近年來,在多雨期地表局部仍有輕微活動,但整體比較穩定,因而認為目前該滑坡處于相對穩定狀態。

3.2 崩塌

在工程區壩址上游,水演溝左岸山脊巖石均為奧陶系下、中統(O1+2)灰~灰白色厚~中厚層白云質灰巖。該巖層通過地段,地形陡峻,山勢險要,易產生崩塌體。在水演溝河床和左岸斜坡,隨處可見崩塌堆積的白云質灰巖塊體,體積大小懸殊,最大的可達20 m3。

4 主要樞紐工程地質條件與評價

4.1 攔河壩

攔河壩位于水演村三組,龍洞口溝道峽谷段。擬定壩型為漿砌石重力壩,壩頂長25.0 m,壩高9.0 m,壩頂高程699.50 m。

右壩肩基巖裸露,左壩肩為河流一級階地,高出現代河床5~12 m,自然坡角18°~30°,表層為第四系(Q4aL+pL)碎礫石砂質黏土,黏粒含量約占5%~10%,表層黏粒含量高,而下部礫石含量高,推測厚度1.2~2.5 m,呈松散~中密狀,該層具有一定的透水性。

壩址處河床為第四系沖積(Q4al)砂卵漂石層,覆蓋厚度推測0.5~3.0 m,呈松散~中密狀,透水性強。沿壩軸線基巖裸露段和覆蓋層以下巖石為志留系中統(S2)灰色薄層千枚巖夾薄~中厚層灰巖與板巖互層,巖石中硬,裂隙發育~較發育,基巖面表層強風化厚度0.8~1.50 m。壩軸線上游8~15 m處,為奧陶系下、中統(O1+2)與志留系中統(S2)兩套地層分界線。壩軸線下游志留系巖石出露段山體相對矮小,巖石破碎;而壩軸線上游奧陶系巖石出露段山體高大,巖石完整堅硬。

壩軸線上游奧陶系白云質灰巖段,沿601~605 m高程分布有5處巖溶泉水出露點,其中一處溶洞水流常年不斷,流量可達0.3 m3/s以上,流量相對穩定,該電站的修建主要利用了該泉水。

4.2 輸水渠線

輸水渠線從水演溝上游龍洞口峽谷段攔河壩左端引水,沿水演溝左岸環山延伸,經過2段明渠、3條隧洞進入前池,渠線總長2316.5 m。輸水線路各段工程地質條件記述如下。

4.2.1 明渠段(0+000—0+364.5)

其中,0+000—0+064段為水演河流一級階地,表層為第四系(Q4al+pl)碎礫石砂質黏土,層厚1.0~3.0 m,呈松散~中密狀;渠線0+171—0+364.5段天然坡角35°~70°,地表為第四系(Q4eL+dL)坡殘積碎石砂質黏土,多為耕地,層厚0.5~3.0 m,呈松散~密實狀,可塑,地基承載力差;除此之外,基巖裸露段和覆蓋層以下巖石均為志留系中統(S2)灰色薄層千枚巖夾薄~中厚層灰巖與板巖互層,巖層產狀NW280°~305°/NE∠68°~83°,巖石中硬,裂隙發育,強風化厚度不大,僅為0.5~0.8 m。邊坡穩定,地基承載力高,未發現不良地質現象的存在,工程地質條件相對較好。

4.2.2 1#隧洞(0+364.5—0+964.6)

隧洞長600.1 m,進口位于水演村三組徐有智家房后斜坡洼地與陡巖交匯地段,自然坡角35°~72°。隧洞進口至0+610間巖石為志留系中統(S2)灰色薄層千枚巖夾薄~中厚層灰巖與板巖互層,巖石中硬,洞口基巖裂隙發育~較發育,強風化厚度小(0.5~0.8 m),邊坡穩定。巖層走向與洞線方向夾角22°,夾角較小。洞線通過地段斜坡有沖溝分布,有地表水下滲的可能,洞室圍巖厚度大,未發現構造斷裂帶。洞室圍巖分類為Ⅲ~Ⅳ類圍巖。

隧洞出口位于西溝右岸坡腳,坡角80°~85°,洞口基巖裸露,洞線0+610至隧洞出口段巖石均為奧陶系下、中統(O1+2)灰~灰白色厚~中厚層白云質灰巖,巖石堅硬,地表呈弱風化。局部有溶蝕現象,直徑0.3~1.5 m,深0.8~4.0 m,但多被黏土充填,而且較密實。洞線上部地表有沖溝,巖溶水和裂隙水依然存在。洞室圍巖分類為Ⅲ類圍巖。

4.2.3 過溝涵洞(0+964.6—0+978.6)

位于西溝處,溝心覆蓋層為第四系洪積(Q4pL)碎塊石層,粒徑最大可達2.5 m,層厚1~3.0 m;松散空隙極大,不能作為橋基礎。覆蓋層以下巖石為奧陶系下、中統(O1+2)灰~灰白色厚~中厚層白云質灰巖,巖石完整堅硬,表層呈弱風化。

4.2.4 2#隧洞(0+978.6—1+041.5)

隧洞長62.9 m,隧洞進口位于西溝左岸坡腳,而出口位于西溝左岸斜坡處,該段斜坡山勢陡峻險要,坡角大于80°。洞線所通過的巖石為奧陶系下、中統(O1+2)灰~灰白色厚~中厚層白云質灰巖,巖石完整堅硬,表層呈弱風化,裂隙較發育。巖層走向與洞線方向夾角63°,夾角大,無地下水影響。洞室圍巖分類為Ⅲ類圍巖。

4.2.5 明渠段(1+041.5—1+260.2)

明渠除1+140—1+260.2段地表有厚0.2~0.4 m第四系(Q4eL+dL)坡殘積碎石砂質黏土外,其余均為基巖裸露段,巖石中硬,裂隙發育,強風化厚度0.8~1.2 m,地基承載力高,工程地質條件較好,可滿足渠基對地基的要求。

4.2.6 渡槽(1+260.2—1+280.2)

渡槽位于陰坡溝,該溝常年有地表水流,流量較小。溝底堆積物為第四系洪積(Q4pL)碎石砂質黏土覆蓋層,厚1.5~2.5 m,碎石含量大于50%,松散空隙大,地基承載力低,工程地質條件差。兩岸基巖裸露段和覆蓋層以下巖石均為志留系中統(S2)灰色薄層千枚巖夾薄~中厚層灰巖與板巖互層,巖石中硬,裂隙發育,強風化厚度0.8~1.2 m,地基承載力相對較高。

4.2.7 3#隧洞(1+280.2—2+316.5)

隧洞長1036.3 m,隧洞進口位于陰坡溝左岸,高出溝底5.0~6.0 m。隧洞出口位于羅家溝右岸山脊墳園上側,坡角60°~75°,基巖裸露。洞線所經過的巖石均為志留系中統(S2)灰色薄層千枚巖夾薄~中厚層灰巖與板巖互層,巖層產狀NW283°~285°/NE∠62°~67°,巖石中硬,洞口裂隙發育~較發育,隧洞進出口均有不利于穩定的裂隙組,尤其隧洞出口巖層傾向與坡向一致,穩定性差,應加強支護。洞口強風化厚度0.6~1.2 m,巖層走向與洞線方向夾角大(81°~83°)。洞線通過地段斜坡有沖溝通過,地表水沿裂隙下滲,對隧洞施工有一定影響。

4.3 廠區

4.3.1 前池

前池位于水演溝左岸斜坡,巖石為志留系中統(S2)灰色薄層千枚巖夾薄~中厚層灰巖與板巖互層,巖層傾向與坡面方向大體一致,對邊坡穩定有輕微影響,強風化層厚度0.8~1.5 m,裂隙發育~較發育,無地下水影響,地基承載力高,工程地質條件相對較好。

4.3.2 管床

管床位于水演溝左岸羅家溝右岸山脊斜坡處,坡角25°~50°,基巖裸露,巖石為志留系中統(S2)灰色薄層千枚巖夾薄~中厚層灰巖與板巖互層,巖層傾向雖與坡向大體相同,但對邊坡穩定影響不大,裂隙發育,以卸荷、風化裂隙為主,局部有巖石松動體,厚度小。強風化層厚度0.5~1.5 m,巖石可滿足管床對地基的要求,工程地質條件相對優越。

4.3.3 廠房

廠房位于羅家溝口上游25~30 m的水演河左岸坡腳地段,廠房前部為水演河床第四系沖積(Q4aL)砂卵漂石層,厚度0.5~5.0 m,呈稍密~中密狀,細粒含量低,透水性強,河床局部有白云質灰巖孤石,粒徑1.0~2.5 m。廠房后坡角基巖裸露,覆蓋層以下和基巖裸露段巖石均為志留系中統(S2)灰色薄層千枚巖夾薄~中厚層灰巖與板巖互層,巖層產狀NW285°/NE∠62°,巖石中硬,裂隙發育~較發育,強風化層厚度0.6~1.2 m,有地下水影響,地基承載力高,覆蓋層厚度小,易清除,工程地質條件好。

4.4 工程區巖、土物理力學指標建議值

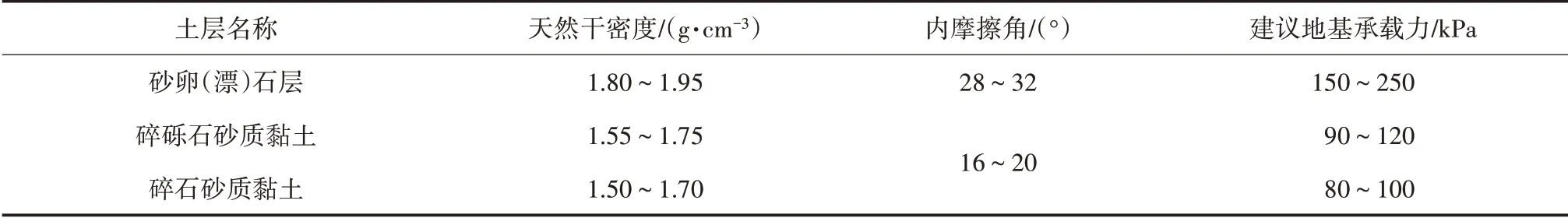

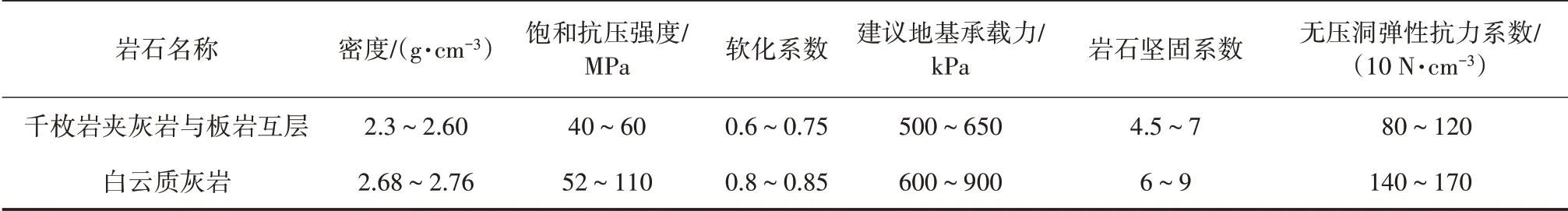

工程區巖、土物理力學指標,根據工程地質類比法,其物理力學指標建議值詳見表1和表2。

表1 松散層物理力學指標建議值

表2 巖石物理力學指標建議值

5 結語

通過分析探討可知,工程區地質結構穩定,巖石中硬,地基承載力高,具有修建低壩、隧洞、電站的工程地質條件。各重要建筑物基礎建議放在強風化層以下基巖上。邊坡開挖坡比按1∶0.5~1∶0.75選用,隧洞進出口段有集中滲水或崩塌掉塊現象,應注意排水和支護,這為工程建設提供了科學依據。