聰明人可以不學習嗎

常小仙

眾所周知,孔夫子有一大批優秀的學生,顏回、子貢、冉有等,或品德高尚,或辯才出眾,都有不凡的成就。而在這群學生中,最有個性的一位,非子路莫屬。

子路與孔子的初見,非常有戲劇性,可以說是不打不相識。子路比孔子小9 歲,在孔子30 歲開班授徒時,他還是個血氣方剛的小伙子,性格有點粗魯,動不動就掄拳頭。子路出場時,頭戴雄雞式的帽子,腰佩公豬皮裝飾的寶劍,是個赳赳武夫,欺凌過孔子。估計倆人干過架,文質彬彬的孔子肯定不是子路的對手。因此,當子路換上儒者的寬袍大袖,準備拜孔子為師時,孔子決定“教訓”——說錯了,教育他一番。

孔子問子路:“你有什么愛好啊?”子路回答:“我喜歡長劍。”孔子說:“我不是問這個,我是問以你的天賦,通過做學問,能達到什么水平?”子路不屑地說:“做學問有什么用啊!”

孔子于是說道:“夫人君而無諫臣則失正,士而無教友則失聽。狂馬不釋策,操弓不反檠,木受繩則直,人受諫則圣。”——君主沒有規勸他的臣子,就會犯錯誤;士人沒有引導他的朋友,就會聽聞有誤。騎在狂奔的馬上,不能把馬鞭子丟掉;拉弓射箭,不能沒有矯正弓弩的器具;加工木柴,有繩墨輔助就能做直;人聽從別人的勸諫,就能進步。

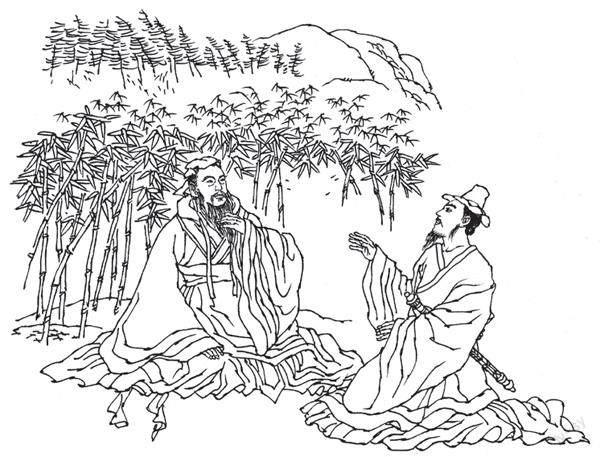

孔子打了很多比方,苦口婆心地教導子路認識做學問的重要性。可子路還是不以為然,他反駁孔子說:“南山有竹,不柔自直,斬而用之,達于犀革。何學之有?”——南山生長的竹子,不需要加工,本身就是直的,砍下來用它做箭,能射穿犀牛的皮。為什么要學習呢?——這其實是在為自己辯解:我覺得我已經夠優秀了,不用學就能取得成功。

孔子發現他不容易被說服,于是因勢利導,順著他的話再說道:“栝( )而羽之,鏃而礪之,其入不益深乎?”——給你的“箭”末端裝上羽毛,把你的“箭頭”磨得更鋒利些,箭不就可以射得更遠、更深嗎?——聰明人再武裝上智慧,那就會更厲害。

這話終于說到了子路心坎上,他承認孔子說得有道理,于是行禮說:“感謝您的教導!”

一個人天資聰穎固然是好事,但也不能因此忽視后天的學習。人無完人,后天的學習不僅可以彌補先天的不足,而且能讓你原本優秀的地方更加優秀,閃光之處更添光彩。

事實上,自從跟著孔子做學問后,子路不僅保留了勇敢的天性,而且增添了處世的機敏和待人的寬厚。他后來忠勇殉國,臨難之際還不忘端正帽子,真正成長為一位仁智俱全的大寫的勇士。

(本刊原創稿,洪鐘奇圖)