論游戲直播畫面獨創性的認定

蔣以清

引 言

隨著網絡游戲的迅猛發展,游戲直播行業作為新興產業之一,已成為互聯網產業的重要組成部分。截至2020年12月,中國整體游戲直播市場規模達到343億元,并預計在2021年超過430億元。[1]參見《2021年中國游戲直播行業研究報告》,載艾瑞咨詢網2021年8月13日,https://www.iresearch.com.cn/Detail/report?id=3829&isfree=0,2021年9月25日訪問。技術和產業革新背景下新興事物的產生始終影響著著作權法律體系,為保護新興產業的發展壯大,對于確有保護必要的特定客體可以根據最相類似的作品類型給予保護。[2]參見陶凱元:《以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引全面開啟新時代知識產權司法保護新征程——在第四次全國法院知識產權審判工作會議暨知識產權審判工作先進集體和先進個人表彰大會上的講話》,載《中國審判》2018年17期,第13頁。游戲直播系“展現主播進行或解說電子游戲及電競比賽的實時視頻內容服務”[3]《2021年中國游戲直播行業研究報告》,載艾瑞咨詢網2021年8月13日,https://www.iresearch.com.cn/Detail/report?id=3829&isfree=0,2021年9月25日訪問。,一般由兼有音頻、視頻的連續動態畫面組成,直播過程涉及游戲開發者、玩家、主播及專業平臺等多方投入智力活動,顯然符合智力成果要件,且能夠以在線直播、解說等形式進行表達,滿足著作權法上關于視聽作品(電影及類電影作品)的形式要件,是否能構成視聽作品(電影及類電影作品)關鍵在于對其獨創性這一實質要件的認定。

在《中華人民共和國著作權法》(以下簡稱《著作權法》)修訂的大背景下,2021年5月19日廣州互聯網法院就電競賽事直播畫面的獨創性首次作出肯定性判決,該案以原告的電競賽事直播畫面的個性化選擇存在多種可能性為由肯定游戲直播畫面的獨創性[4]參見廣州虎牙信息科技有限公司訴武漢斗魚網絡科技有限公司侵害其他著作權以及不正當競爭糾紛案,廣州互聯網法院(2020)粵0192民初20339號民事判決書。,進而認定原告涉案電競賽事直播畫面構成類電影作品,對未來我國游戲直播畫面的獨創性認定具有重要意義。最新修訂的《著作權法》以“視聽作品”取代“電影及類電影作品”,為游戲直播畫面等新型視頻的作品類型提供了法律依據,但獨創性的認定標準如何仍無明文規定,實踐中也缺乏具體配套制度。為有效解決游戲直播畫面的獨創性認定問題,應立足于作品創作的本質,結合游戲直播畫面創作過程的特點,從視聽作品獨創性標準的理論與立法比較研究入手,確立相對統一的認定標準與判斷方法。

一、游戲直播畫面獨創性的認定前提

“一種勞動過程要產生作品,必須給創作者留下智力創作空間,否則由此獲得的結果不可能符合獨創性的要求。”[5]王遷:《著作權法》,中國人民大學出版社2015年版,第28頁。創作過程留有智力創作空間是認定作品具有獨創性的前提,因此認定游戲直播畫面是否具有獨創性,首先需要明確直播是否給主播留下“智力創作空間”。

(一)直播本身利用已有作品對“智力創作空間”的影響

游戲直播畫面作為一種新型的表現形式,相比電影等傳統視頻的制作,游戲直播畫面創作本身存在對游戲運行畫面等已有作品的借用,創作方式更多元、更便捷,勢必給其“智力創作空間”的認定帶來全新的挑戰。

游戲直播畫面具有紀實性,其制作主要建立在借用游戲運行畫面、游戲直播畫面等已有素材的基礎上,相比電影作品智力創作空間受限,但并不意味著直播過程中不存在智力創作空間。在“全民直播”的大環境下,觀眾不僅關注游戲操作的技術性與藝術性,更追求觀看直播過程中的視聽感受,相比游戲精彩的劇情設計、精美的畫面音效,觀眾更看重直播過程所帶來的更個性化的內容。要想吸引更多的觀眾,游戲直播不僅僅只是運用直播設備機械錄制游戲初始畫面、游戲運行畫面的部分或全部,還可通過添加彈幕表情、文字解說或者搭配特定的背景音樂、或者具有藝術表現力的界面設計等產生區別于游戲初始畫面、游戲運行畫面本身的新內容,甚至某些精心制作的游戲直播還包含特定的場景布置、美術設計、服裝(道具)選取等,以上這些直播畫面素材共同構成游戲直播畫面的“智力創作空間”。

需要明確的是,直播不僅是一種技術更是一種技藝,技術重在一般經驗,更多地依賴直播設備,而技藝重在技巧,更多地依賴人的創造力。從長遠角度出發,技藝比技術更富有創作色彩,游戲直播創新發展的內驅力便在于對技藝的追求。游戲直播最基本的要求是在網絡環境下客觀記錄網絡游戲的運作,但這種客觀性并不絕對,主播為營造某種氛圍或者傳達某種主題,從而提高畫面質量、吸引更多的觀眾,則需要在利用直播設備如實反映游戲運行畫面的基礎上,運用多種輔助創作技術工具或VR、人工智能、H5、AR等新興技術,對游戲運行畫面或游戲直播畫面等已有素材通過添加、刪除或改編等“重混”式方式進行再創造。因此,從直播技術乃至直播技藝角度出發,主播借用游戲運行畫面等已有作品的直播創作并不會窄化“智力創作空間”,有時反而更為豐富多彩且更具趣味性。

(二)數字技術的運用對“智力創作空間”的影響

游戲直播作為網絡直播(視頻)的一種,經歷了從早期的個人小視頻上傳,到網上游戲解說視頻的錄播,再到現在的網絡游戲實時直播的階段,這與數字技術的運用與發展存在密不可分的關系。

第一,數字技術的運用打破了媒介之間的壁壘,降低了游戲直播畫面的創作難度,使直播具有更大創作空間。隨著計算機科學與移動媒體的發展,采用數字技術對游戲直播中的視頻和音頻等信號進行分離、處理,主播隨時可以各種順序調用所有存儲在網絡數據庫中的游戲直播素材,實現了即時存取、資源共享,游戲直播視頻制作不再過分依賴攝像機、搖臂、穩定器、監視器等大量專業拍攝設備,甚至只需在線下載一個視頻軟件便能完成游戲直播。而且游戲直播是實時發生的,數字技術的運用還可以將直播角度、畫面剪輯和后期特效等工作合并,在提高了游戲直播的效率與剪輯質量的同時,也降低了游戲直播的難度,給主播帶來更大的創作空間和便利。

第二,數字技術的運用消融了時空界限,使得游戲直播創作更便捷、傳播更自由。直播過程中主播、玩家、觀眾不需要同處一個物理空間,僅在特定時間進入直播平臺的某個虛擬房間,即可完成包括主播直播評介、玩家操作講解以及觀眾彈幕討論等多場景畫面在內的游戲直播素材實時聯動,從而呈現一個新的有機整體。游戲直播素材可以被隨時隨地地獲取、解讀以及再創作,使得游戲直播創作更便捷,同時游戲直播視頻的傳播依托互聯網、通過新興媒體可直達接受者(消費者),脫離傳統媒體有形載體與傳統通訊方式的束縛,實現了自由傳播。

第三,數字技術的運用消融了角色界限,使得游戲直播創作主體大眾化、目的多元化。隨著數字技術的發展,游戲直播已不僅僅是一項專業團隊投入的專業化、投資大、難度高的視頻制作工作,普通玩家、觀眾均可“輕松”化身主播,而且可以成為游戲直播的制作者,創作者(傳播者)與接受者(消費者)之間不再有明顯界限。游戲直播不再是單純地為了獲得物質報酬,更多的是源于分享游戲信息與表達自我的熱情,甚至只是一種休閑娛樂方式,普通玩家主播創作的游戲直播的價值更容易在廣泛的傳播中實現,“圈粉”等新興營利方式逐步成為主流,游戲直播已然成為全民皆可參與的泛娛樂項目。

因此,游戲直播對數字技術的運用,不僅打破了媒介之間的壁壘,而且消融了時空、角色之間的邊界,降低創作難度的同時給游戲直播創作帶來更大智力創作空間,促使游戲直播創作逐步向海量化、多樣化方向發展。

二、游戲直播畫面獨創性的認定標準

在明確游戲直播創作具有智力創作空間的前提下,要消除其在獨創性方面存在的爭議,單純關注創作過程遠遠不夠,還需要結合具體標準以認定游戲直播畫面是否具有著作權法上作品的獨創性。

(一)獨創性認定標準的一般規定

著作權在我國屬于舶來品,國際條約及各國著作權立法就獨創性的標準并無明文規定,《伯爾尼公約》及其特別協議以及最新的TRIPS協定均只明確獨創性作為作品的構成要件,其標準如何交由各國司法認定。我國最新修訂的《著作權法》也僅規定“獨創性”是構成作品的基本要素之一,其概念、原則或認定標準等都未有涉及,因此有必要對獨創性認定標準的一般規定考察之。

1. 版權體系及作者權體系下的獨創性標準

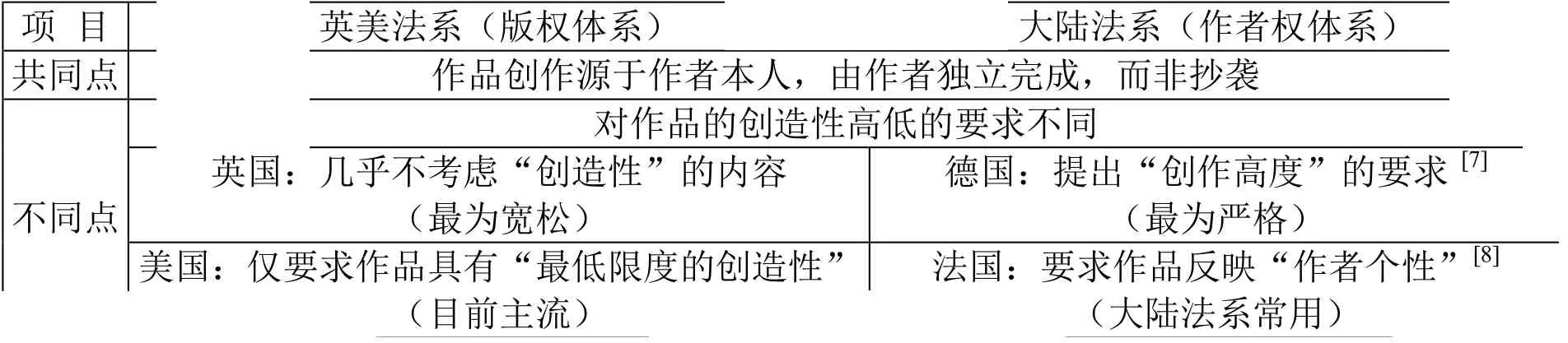

目前各國對于獨創性標準的論述大多來自學術研究和司法判例,不同獨創性標準已對“獨立創作”這一要件達成共識,主要差異在于對“創造性”的要求(參見表一)[6]參見姜穎:《作品獨創性判定標準的比較研究》,載《知識產權》2004年第3期,第8-10頁。,因此獨創性標準的討論重點在對“創造性”的認定。

表一 各國獨創性標準之比較

在“創造性”要求較高的大陸法系,德國著作權法第2條第2款規定的“個人智力創作”中僅包含對獨創性的原則性規定——“一定的創造性”,其是否意味著“創造高度”的要求,立法一直未有明文規定。有關“創作高度”的解讀主要源于學術界且未有定論,例如有德國學者指出:“作品應具有一定的創作高度,它是著作權保護的下限。”[9][德]烏爾里希·勒文海姆:《作品的概念》,鄭沖譯,載《著作權》1991年第3期,第45-48頁。而圖比亞斯·萊特教授則認為,除了實用藝術作品外,對其他類型作品的獨創性采取的都是“小銅幣(kleine Münze)”標準,甚至在文學作品、藝術作品、電影作品中也是如此。[10]參見[德]圖比亞斯·萊特:《德國著作權法》(第2版),張懷嶺、吳逸越譯,中國人民大學出版社2019年版,第31-40頁。實踐中德國最高法院也根據不同的作品類型確定了不同的創造高度要求,對于計算機程序、商品說明書、表格目錄、地圖、示意圖等不適用品質或美學之“創作高度”準則而只要求適度的創作水準[11]參見蔡明誠:《論著作權之原創性與創作性要件》,載《臺大法學論從》第26卷第1期,轉引自李偉文:《論著作權客體之獨創性》,載《法學評論》2000年第1期,第84-85頁。,即適用“小銅幣”理論(或稱“單純的個性”[12]對于一般的文學、科學作品,要求較平均水準為高的創作高度,稱之為“特別個性”。),以適應科技文化產業發展的需求。無獨有偶,法國最初將“作者個性”解釋為“表現在作者所創作作品上的反映作者個性的標記”[13]See Sterling J.A.L., World Copyright Law, London Sweet & Maxwell, 1998, p.255, 轉引自姜穎:《作品獨創性判斷標準的比較研究》,載《知識產權》2004年第3期,第9頁。,后隨著科學技術的發展,法國學說也承認了“小銅幣”的概念,認為獨創性可以在作者的人格標志并不明顯的技術語言或實用主義匯編的作品中存在。[14]See “Babolat Maillot Witt v Pachot”, Cass. March 7, 1986: (1986) 129 R.I.D.A. 130, quoted in Lucas/Lucas, para.83.圖比亞斯·萊特教授還進一步指出,創作必須具備不同的個性,創作的結果必須具有不同之處,創作相較于日常所見和單純的常規操作,必須達到一定的程度——可以描述為充分的創設性的個性程度。[15]參見[德]圖比亞斯·萊特:《德國著作權法》(第2版),張懷嶺、吳逸越譯,中國人民大學出版社2019年版,第26頁。可見,德國法上的“創造高度”要求與以法國為代表的“作者個性”標準不斷靠攏,“單純的個性”越來越多地為司法實踐或專家學者所推崇獨,獨創性標準對“創造性”的要求有所降低。

而在“創造性”要求較低的英美法系,英國法院在較長時期內認定獨創性時都堅持“額頭流汗(sweat of the brow)”原則——最早在“Walter v. Lane案”中,英國法院認為記者為創作案涉記錄報告付出的精力、技能和時間足以使這些記錄報告具有獨創性[16]原文描述為:The effort, skill and time that spent was sufficient to make them original. See Walter v. Lane(1900)AC539(House of Lords), p.7, para.19.,未有“創造性”方面的要求。2011年,英國法院和歐盟法院在一體育賽事轉播案件中重申了該標準,并明確獨創性要求“獨立的智力創造(own intellectual creation)”[17]Premier League Ltd v QC Leisure & Ors [2012] EWCA Civ 1708, p.11, para.35.,對“創造性”有了一定要求。[18]實踐中,英國有關作品“創造性”的要求早已在一定程度上有所提高,英國法院傾向于根據作者在作品中投入的“才能、判斷和勞動” 來決定作品的獨創性。See Ladbroke v William Hill.1 W.L.R. 273 HL .P.282(1964).美國版權法初期一直也奉行“額頭流汗”的獨創性標準,例如Bleistein案認定作品由作者獨立完成便具有獨創性[19]See Bleistein V. Donaldson Lithographing Co.,188 U.S.239 S.Ct.298,4FL.Ed.460(190).,但隨著計算機程序等科學技術的發展,利用其可以迅速完成匯編活動,如繼續沿用Bleistein案確立的標準——不要求在獨立完成辛勤收集材料之余體現創造性,匯編者可能壟斷原屬于公共領域的知識信息,將不可避免地阻礙他人利用已有的“智力勞動成果”進行創作,與美國憲法中“促進科學和技術發展”的知識產權條款目的相悖。于是在1991年的Feist案中,美國聯邦最高法院指出獨創性不僅僅要求作品來源于作者,由作者獨立完成,還要求必須具有某種最低程度的創造性(possesses at least some minimal degree of creativity),且所要求的創意程度極低,不需要是新穎的。[20]See Feist Publication, Inc. v. Rural Telephone. Service Co., Inc., 499 U.S. 340 (1991).顯而易見的是,為適應社會發展需要,英美法系的獨創性標準對“創造性”的要求逐漸提高。

“Feist案的判決對于數字信息時代版權的保護是具有決定性意義的一個重要事件”[21]Paul Goldstein, Copyright, 38 Copyright Society of the U.S.A 109, 1991. 轉引自賀濤:《短視頻獨創性標準的重構》,載《出版發行研究》2020年第7期,第94頁。,對美國乃至英美法系版權司法實踐產生深遠影響,自此“最低限度的創造性”被納入到獨創性的認定標準中。美國在Feist案后演變的立場與法國最高法院在Coprosa案中的觀點類似,認為判斷匯編作品獨創性時應考慮“為陳述它們所使用的元素和方法的選擇”[22]Cass. crim. May 18, 1938: Gaz. Pal. 1938, 2, p.31, quoted in Lucas/Lucas at para.90.,并強調必須有“作者描述原創作品的知識貢獻”[23]“Compilation health”, Cass. 1 civ., May 2, 1989, (1990) 143 R.I.D.A. 309.,才能獲得保護。也就是說,匯編作品可以受到著作權保護,但僅僅按字母順序排列是不夠的,需要單個作品創造性地組合在一起,強調新舊作品的差異性表達。基于此,我國有學者認為,以美國為代表的版權體系下“最低限度的創造性”與以法國為代表的作者權體系下“單純的個性”的本質極為接近——反映“作者個性”的作品往往具有“最低限度創造性”,而多數情況下“最低限度創造性”要求的一點點“火花”體現的正是作者在作品中的個性(作者的創造性選擇)[24]參見盧海君:《版權客體論》(第二版),知識產權出版社2014年版,第128頁。。因此,從社會經濟與獨創性標準的發展角度看,大陸法系“單純的個性”與英美法系“最低限度的創造性”近似,而大陸法系獨創性標準往往隱含“人格”“精神價值”等難以界定的主觀因素,“最低限度的創造性”逐步成為主流觀點。

2. 我國著作權制度下的獨創性標準

我國著作權法雖歷經三次修改,但仍未明確何謂獨創性,其認定標準更是無從可知。學界關于獨創性標準的觀點并不統一[25]目前,我國學者關于獨創性標準的觀點大致分為三種:一是依照英美法系的版權體系基本觀點來解釋,認為作品系作者獨立創作完成,且作品本身具有最低的創造性。二是依照大陸法系的作者權系基本觀點來解釋,強調作品是作者的智力成果,需要反映作者的思想感情、體現其個性。三是前兩種觀點的結合,一方面承認作品是作者的智力成果,體現作者個性,另一方面又要求作品本身具有稍許的創造性。,其中“獨”(獨立完成)是共同要求,區別也主要在對“創”(創造性)的判斷上。早期學者觀點較為籠統抽象,但早已暗含對“創”的要求。例如鄭成思教授最早提出臨摹作品的“獨創性”須體現作者的判斷和選擇[26]參見鄭成思:《臨摹、獨創性與版權保護》,載《法學研究》1996年第18期,第78頁。,韋之教授則在其專著中明確“獨創性”是指作品的個性。[27]參見韋之:《著作權法原理》,北京大學出版社1998年版,第16頁。近年來學者有關“創”的論述越發詳細具體,明確界定“創”并認為“創”有程度的要求。王遷教授認為“獨創性”的“創”要能夠體現作者獨特的智力判斷與選擇(一定程度的智力創造),展現作者的個性。[28]參見王遷:《著作權法》,中國人民大學出版社2015年版,第27頁。崔國斌教授認為滿足“創”的作品并非普通公眾面對現有信息都能完成,需具有最低限度的創造性,且與展現作者的個性具有內在一致性。[29]參見崔國斌:《著作權法原理與案例》,北京大學出版社2014年版,第73頁。學界觀點在我國司法實踐中也有體現,法院一般也認為獨創性必須同時滿足“獨”和“創”兩個條件。[30]參見《最高人民法院關于審理著作權民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》(2020年修正)第15條。前者要求創作源于本人,司法實踐中通常采用實質性相似規則來證明某一智力成果并非抄襲或復制他人成果,從而完成由作者獨立完成的認定。后者指創作成果具有“創造性”,實踐中主要存在如下裁判標準(參見表二),缺乏統一裁判依據。

表二 我國獨創性裁判標準之比較

口述作品 民間傳說 (2008)桂民三終字第15號 5 是否表達出作者的個性 廣告語 (2012)滬二中民五(知)終字第11號歌詞 (2016)最高法民申1672號 古籍點校 (2012)一中民終字第14293號 (2014)滬高民三(知)終字第10號(2016)最高法民再175號 文字作品 人工智能生成的文章 (2019)粵0305民初14010號 攝影作品 攝影作品 (2012)二中民終字第11682號 (2014)滬二中民五(知)終字第46號6 是否體現了創作者的個性化選擇、判斷及技巧等 工程設計圖、產品設計圖、地圖、示意圖等 英語發音的器官圖和口型圖 地圖作品 (2008)民申字第47-1號 導航電子地圖 (2008)粵高法民三終字第290號 短視頻 (2018)京0491民初1號 電影作品和以類似攝制電影的方法創作的作品 (視聽作品) 網絡游戲畫面(含直播) 體育賽事直播 (2010)榕民初字第299號 (2015)京知民終字第1818號 (2020)京民再128號 (2015)滬知民終字第641號 (2018)粵民終137號 (2020)粵0192民初20339號

第一種裁判標準在我國出現得較早,籠統地將“最低限度創造性”作為裁判依據,實踐中可操作性不強。第二種裁判標準是對作品獨創性的錯誤解讀,“新穎性”強調智力成果“前所未有”,而創造性并不要求“前所未有”,涉案花型之所以不具有獨創性是因為被告不能證明其是獨立完成的。[32]參見蔣文媛與金菊英侵犯著作財產權糾紛一審案,浙江省紹興市柯橋區人民法院(2013)紹知初字第95號民事判決書;蔣文媛與金菊英侵犯著作財產權糾紛二審案,浙江省紹興市中級人民法院(2013)浙紹知終字第69號民事判決書。第三種裁判標準在我國比較少見,一般存在于以公有領域元素為基礎進行創作的情形下,該標準仍要求涉案作品滿足創造性的條件,因此不能獨立存在。后三種標準雖表述方式不一樣,但所明確的“創造性”均包含具有“個性”的要求——此處的“個性”與“共性”相對,強調新表達存在可識別的差異性,與美國或法國如今的司法實踐相近。根據William Fisher教授的考察,我國對于獨創性的要求與美國相似,對創造性的要求低[33]See William W. III Fisher, Recalibrating Originality, 54 Houston Law Review 437, 446(2016).,體現作者的個性選擇判斷足矣。因此,我國有學者認為我國獨創性要求“獨立創作完成”且“創作成果滿足最低限度的創造性”[34]參見崔國斌:《體育賽事直播畫面的獨創性標準選擇》,載《蘇州大學學報》2019年第4期,第2頁。,與世界主流的“最低限度的創造性”近似。

雖然后三種裁判標準以理論指導實踐為出發點,在具體適用中有更強的操作性,但仍需要注意:一是不同作品類型適用不同標準進行裁判。比如說“是否具有個性和美感”這一標準強調作品需具有美感——美學領域的個性,主要適用于美術作品獨創性的認定,如果將其適用到諸如圖形作品和模型作品、地圖、示意圖等的獨創性判斷中,將陷入無任何作品可言的窘境。二是相同作品類型的裁判依據略有不同。以文字作品為例,需要表達出作者的個性,廣告語、歌詞等普通文字作品從文本內容很容易判斷個性特征,而古籍點校目的是要探尋原意,點校本內容大部分與古籍原文相同,很難從點校本內容直接判斷個性,因此需結合點校者對古籍原文的句讀、分段等體現的選擇、判斷、技巧綜合判斷。[35]參見葛懷圣、李子成著作權權屬、侵權糾紛再審案,中華人民共和國最高人民法院(2016)最高法民再175號民事判決書。三是隨著科學技術的發展,我國實踐中越來越多的案件將“是否體現了創作者的個性化選擇、判斷及技巧等”作為裁判依據,以滿足社會生活的現實需要。尤其是針對人工智能生成物、短視頻、網絡直播等新型作品,法院通常認為只要涉案新型作品能體現出創作者一定程度的安排、取舍、設計等個性化表達,即可認定其具有創造性。因此,我國司法實踐中的“個性”主要考察的是作品中是否具有作者的理解、判斷、選擇等客觀事實,在衡量不同類型作品創造性時能兼顧各類作品的特點做出適當變通,實現判斷標準的客觀性與靈活性的統一,為游戲直播畫面獨創性的認定指明了方向。

(二)視聽作品的獨創性的認定標準

判斷某一智力創造成果是否具有著作權法意義上的獨創性,應從體系上理解,既要考慮其是否符合作品獨創性的一般規定,也要考慮其是否符合特定作品獨創性的認定標準,因此游戲直播畫面獨創性的認定還需考量其是否符合視聽作品(電影及類電影作品)的獨創性要求。

鑒于我國著作權立法針對連續動態畫面分別規定了視聽作品(電影及類電影作品)與錄像制品進行保護,這一二元立法模式與德國等作者權體系國家相似,但由此推定我國視聽作品(電影及類電影作品)的定義或判斷標準與德國電影作品類似,并不符合我國法律語境,究其原因主要在于:德國以創作高度為標準將其區分為電影作品與活動圖像,并認為那些展現作者藝術創作天賦等個性的連續動態畫面作為電影作品納入著作權保護,而那些個性體現不足的連續動態畫面只能作為活動圖像納入鄰接權保護,但實際上這種區分并無實際意義,因為在德國電影作品與活動圖像的實際保護水平與力度相同。[36]See Sections 95 of Act on Copyright and Related Rights (Copyright Act, as amended up to Act of September 1, 2017).而在我國,立法將連續動態畫面雖也區分為視聽作品(電影及類電影作品)與錄像制品,但兩者保護水平存在明顯差異,一旦認定連續動態畫面屬于錄像制品受鄰接權保護,那么受到的保護較著作權保護更有限,錄像制品制作者享有的權利與視聽作品(電影及類電影作品)作者所享有的權利不同。[37]參見《著作權法》第10條、第44條。作者權體系又一代表性國家是法國,法國是世界上最早將知識產權法“法典化”的國家,《法國知識產權法典》第L.112-2條規定著作權法保護的“智力作品”包括“有聲或無聲的電影作品及其它由連續畫面組成的作品,統稱視聽作品”。《法國知識產權法典》第一卷還專門分章節討論了包含視聽作品在內的智力作品作者的精神權利與財產權利,而在其后的第二卷第三、四、五章則規定了音像制作者享有的鄰接權的特殊規定(主要為財產性權利),前者的實際保護水平與力度明顯高于后者。[38]參見《法國知識產權法典》第L121-1條、第L121-2條、第L121-3條、第L121-4條、第L121-5條、第L121-6條、第L121-7條、第L121-7-1條、第L121-8條、第L121-9條、第L122-1條、第L122-2條、第L122-2-1條、第L122-2-2條、第L121-3條、第L122-3-1條、第L122-3-2條、第L122-4條、第L122-5條、第L122-6條、第L122-7-1條、第L122-7-2條、第L122-8條、第L122-9條、第L122-10條、第L122-11條、第L122-12條、第L214-1條、第L214-2條、第L214-3條、第L214-4條、第L214-5條、第L215-1條。因此從視聽作品的立法模式上看,法國的規定更符合我國的法律語境。

法國有關視聽作品的立法定義并未強調展現作者藝術創作天賦等個性,需考量其司法實踐中就視聽作品的獨創性認定對我國的影響。在法國Media(Ste) v Scher案中,法官認為構成視聽作品的聲音和圖像的選擇和編排體現了作者的個性,具備獨創性。[39]See M.B.Nimmer, Nimmer On Copyright Law, New York Matthew Bender, 1997, p.78.視聽作品由連續畫面組成,其獨創性體現在聲音和圖像的選擇和編排上而言,法國最高法院在Isermati案確認對作者權利的保護的原因在于“真實節目的創造性選擇特征,其中關于作者個人貢獻的創造性是可觀察到的”[40]See Cass. 1 civ., April 16, 1991; Bull.civ. I, m.139; Expertises 1991, 194; JCP 91, II, 21770; D. 1992, 13; JCP 92, ed.E, I, 141, quoted in Lucas/Lucas, para.91.。而在我國“夢幻西游2”案中,二審法院認為由文字片段、美術形象、背景音樂等游戲素材有機組合的游戲整體畫面與創作完成之時的同類型游戲相比存在明顯差異,體現游戲開發者的個性化選擇與安排,具有獨創性,且滿足類電影作品其他條件,因此能夠作為類電影作品(視聽作品)獲得著作權法保護。[41]參見網易公司訴華多公司侵害著作權及不正當競爭糾紛案,廣東省高級人民法院(2018)粵民終137號民事判決書。這里“明顯差異”的本質也是要求“可觀察到的”[42]這與美國有關游戲畫面構成視聽作品“實質性突破表達”如出一轍。在美國,隨著1991年的Feist案中作品必須具有“最低限度的獨創性”的新標準的確立,在1992年的Atari Games Corp. v. Oman案中,法院認為游戲整體畫面要構成視聽作品,必須通過一個“創造性”的門檻,但不需要新穎,作為一個整體受版權保護的游戲操作畫面需要對游戲本身存在實質性突破表達,如果只是從游戲允許選擇的有限數量的序列中選擇一個,或者總是有一個重復的大量場景和聲音而其他動態畫面保持不變,將得不到版權保護。易言之,美國視聽作品的“最低限度的創造性”需要連續動態畫面存在實質性突破表達,允許選擇的表達數量不唯一。與法國視聽作品“作者個性”所要求的在聲音和圖像等方面存在選擇大同小異 ,符合兩大法系就創造性的認定標準無限接近的趨勢。,可見我國就視聽作品的獨創性的認定標準與法國具有“異曲同工”之妙。我國司法實踐中認定類電影作品(視聽作品)的獨創性需判斷其文字片段、美術形象、背景音樂等在選擇和編排上與創作完成之時的在先作品相比存在明顯差異,便可認定體現作者的個性,符合我國獨創性標準的一般規定。

但“明顯差異”仍是一個模糊、抽象的概念,如何界定需進一步解釋說明。在著作權法意義上,作品由一系列語言文字、符號等知識要素組成,從來源上看,這些知識要素可以分為存量要素和增量要素。作品的創作本質可理解成形成增量要素的過程[43]參見王坤:《論作品的獨創性——以對作品概念的科學建構為分析起點》,載《知識產權》2014年第4期,第16頁。,獨創性要求的“明顯差異”:首先體現在“差異”,在認定視聽作品獨創性時必須具有一定的增量要素,要求連續動態畫面體現作者的個性化選擇;其次體現在“明顯”,在認定視聽作品獨創性時必須超越表層進入中層進行考量[44]參見王坤:《論作品的獨創性——以對作品概念的科學建構為分析起點》,載《知識產權》2014年第4期,第17-19頁。,要求連續動態畫面文字片段、美術形象、背景音樂等直播素材在選擇和編排上擁有足夠的“智力創作空間”可供選擇。在著作權法實踐中,“智力創作空間”通常是裁判者認定獨創性的重要依據,認定獨創性時需客觀界定特定作品的表達有無足夠(自由)的選擇空間。我國法院在審理體育賽事直播案件[45]參見新浪公司訴天盈九州公司侵犯著作權及不正當競爭糾紛案,北京知識產權法院(2015)京知民終字第1818號民事判決書;北京新浪互聯信息服務有限公司與北京天盈九州網絡技術有限公司侵害著作權及不正當競爭糾紛再審案,北京市高級人民法院(2020)京民再128號民事判決書。抑或是游戲直播案件[46]參見網易公司訴華多公司侵害著作權及不正當競爭糾紛案,廣東省高級人民法院(2018)粵民終137號民事判決書;廣州虎牙信息科技有限公司訴武漢斗魚網絡科技有限公司侵害其他著作權以及不正當競爭糾紛案,廣州互聯網法院(2020)粵0192民初20339號民事判決書。時都曾運用個性化選擇空間來判斷獨創性。有學者對這一觀點進行總結和歸納,將其概括為“選擇空間法”,認為“作品的獨創性可以客觀地從特定類別作品的表達空間進行界定。”[47]袁鋒:《論新技術環境下作品獨創性的判斷——以“選擇空間法”為視角》,載《華中科技大學學報(社會科學版)》2020年第5期,第97頁。虎牙訴斗魚侵害其他著作權以及不正當競爭糾紛案[48]參見廣州虎牙信息科技有限公司訴武漢斗魚網絡科技有限公司侵害其他著作權以及不正當競爭糾紛案廣州互聯網法院民事判決書,廣州互聯網法院(2020)粵0192民初20339號民事判決書。作為國內首例認定電競賽事直播構成作品的案件,法院便運用“選擇空間法”對游戲直播畫面的選擇空間做出客觀界定,明確原告對《E SL PRO LEAGUE第11季賽事》的直播包括電子競技過程中的角色切換、畫面選擇、解說和文字編排等智力成果,區別于直播畫面素材本身,體現了直播制作者的個性化選擇(滿足“差異”要件);同時直播畫面因賽事進程的不可預知性和對戰畫面的多樣性而存在多種可能性,制作者在直播素材的選擇和編排上擁有足夠的“智力創作空間”可供選擇,個性化選擇空間大(滿足“明顯”要件),因此具有獨創性,對未來游戲直播畫面獨創性的認定具有借鑒意義。

三、游戲直播畫面獨創性的具體判斷

“選擇空間法”將焦點落在對可供選擇的“智力創作空間”范圍的判斷上,為法官認定作品獨創性提供了最有效、最客觀的判斷方法,但如何運用“選擇空間法”判斷游戲直播畫面的獨創性——認定其個性化選擇空間足夠,仍有待明確與細化。

(一)獨創性判斷取決于選擇空間表達元素

首先需要明確的是,游戲直播畫面獨創性判斷取決于選擇空間表達元素。所謂選擇空間表達元素主要指表達層面的選擇空間的范圍,即作者創作作品所選擇的表達元素[49]參見張俊發:《論體育賽事直播畫面的可版權性——兼評新浪訴鳳凰網再審案》,載《南大法學》2021年第3期,第97頁。,是“選擇空間法”判斷作品獨創性的重要工具。當人們表達某一思想時,如果有多樣化的表達可以選擇,此時才屬于表達層面的選擇空間。如果可選擇的表達只有一種或極為有限,思想與表達將發生混同[50]參見王遷:《知識產權法教程》,中國人民大學出版社2014年版,第54頁。,此時則不屬于表達層面的選擇空間。眾所周知,游戲直播離不開直播畫面素材、直播方式方法、剪輯特效等表達元素,上述“三部曲”雖然幾乎同時發生在直播過程中,但邏輯上仍存在一定先后順序,即直播畫面素材優先,直播方式方法次之,剪輯特效位于最后。

對直播畫面素材的選擇作為游戲直播的第一步,最大程度地體現了主播對某一網絡游戲的體會或感悟,主播根據特定的表達訴求對直播畫面素材進行分析、選擇后,將碎片化的直播畫面素材編排成反映特定思想的連續動態畫面整體,從而形成游戲直播畫面的雛形。直播畫面素材既包括游戲運行畫面在內的存量要素,也包括直播間畫面、眾多玩家共屏、觀眾反應(含彈幕表情)等增量要素,針對不同的表達訴求,主播選擇的直播畫面素材內容不同,因此直播畫面素材具有選擇空間表達元素。

直播方式方法的選擇是游戲直播的重要手段,是獨創性判斷的核心,蘊含主播強烈的個人風格與直播特色。就直播角度而言,主播既可以選擇180度,也可以選擇360度,而對于直播鏡頭,既可以選擇單一屏幕,也可以是多屏幕(并列或主次)同框,除此還可以通過利用慢動作回放、特寫、抓拍等特殊角度,使得直播畫面傳遞的信息更為完整、生動,這些直播鏡頭與直播角度的組合的多樣性,如同文字作品的遣詞造句一般豐富,因此直播方式方法也具有選擇空間表達元素。

直播過程中還需要注重剪輯特效的選擇,這也是判斷獨創性必不可少的環節。直播過程中主播根據游戲操作的精彩程度安排特定鏡頭,以自己的邏輯與解說需要對各種游戲直播素材進行組合編排,但為吸引更多的觀眾,還需要增加特殊效果,例如使用網格功能輔助構圖將觀眾眼球聚焦到某一場景,或者通過亮度調節、色彩渲染等使畫面更為和諧、飽滿,因此多樣化的剪輯特效也具有選擇空間表達元素。

(二)獨創性判斷要求選擇空間表達元素足夠多

其次,游戲直播畫面獨創性判斷要求選擇空間表達元素足夠多。事實上,智力活動或多或少都具有選擇的空間,區別在于程度不同,一般而言,選擇空間表達元素越多(表達層面的選擇空間的范圍越廣),其可能的差異性越大,獨創性程度越高,反之,則獨創性程度越低。盡管網絡游戲本身的客觀性、游戲直播的實時性以及直播水平等因素會限制主播的選擇空間,但在數字技術和互聯網推動下,直播技術、技藝的豐富性極大擴充了游戲直播的表達層面的選擇空間的范圍,提高了游戲直播畫面的獨創性程度。

為了增加游戲直播的可觀賞性,直播團隊可以在游戲運行畫面基礎上延續VR技術添加新元素,讓觀眾擁有“更貼近比賽”的體驗。隨著虛擬主播、AI主播、主播陪玩業務的出現,游戲直播內容將更具有戲劇效果或想象空間。[51]參見《2020年中國游戲直播行業研究報告》,載艾瑞咨詢網2020年7月31日,https://www.iresearch.com.cn/Detail/report?id=3625&isfree=0,2021年9月25日訪問。新興技術云游戲為游戲直播業務提供了巨大的想象空間,增加游戲直播的趣味性與美感。[52]參見《2019年中國游戲直播行業研究報告》,載艾瑞咨詢網2019年7月15日,https://www.iresearch.com.cn/Detail/report?id=3414&isfree=0,2021年9月25日訪問。“全真互聯網”將為游戲直播接入更多的用戶使用場景,從而滿足觀眾對賽事觀看的沉浸式追求。[53]參見《2021年中國游戲直播行業研究報告》,載艾瑞咨詢網2021年8月13日,https://www.iresearch.com.cn/Detail/report?id=3829&isfree=0,2021年9月25日訪問。除直播內容外,主播同樣注重直播后續內容的制作和傳播以提升人氣。

隨著新媒體的發展,游戲直播更是發生了從技術到技藝的改變,使得以直播形式表達思想的選擇空間范圍變得更加寬廣。例如在一場游戲競技中,為提高該場競技比賽的吸引力,主播或專業平臺會在舞臺設計、燈光造型、道具選取、服裝編排等方面大費心力,同時還會借鑒影視劇的做法,交替使用遠、近景鏡頭,或宏觀抓取或微觀捕捉,適時采集并調整各客戶端(玩家或主播)的聲音,調制出符合畫面需要的特定音效,以便更好地展示一種聲勢浩大的場景,或者從側重表達某一刻的細節或情緒,從而創造出想表達給觀眾的情節、時空和節奏。

當然,主播在運用技藝進行直播拍攝時,投入的不僅僅是直播技巧,除在直播畫面素材、直播方式方法、剪輯特效等表達元素的選擇上包含主播的個性化選擇外,為了吸引觀眾,主播必然需要融入更多的創新元素。為了給觀眾提供精彩逼真的觀看體驗,主播不僅要闡述游戲規則以增強觀眾的參與感,還需要補充游戲運行畫面的即時信息并與觀眾形成精彩互動,不斷調動觀眾的情緒以渲染游戲以外的氣氛,從而使觀眾達到“身臨其境、物我兩忘”的境界,這無疑也將會增加主播在游戲直播畫面形成過程中的選擇空間表達元素。

(三)獨創性判斷必須進行類型化分析

最后,游戲直播畫面獨創性判斷必須進行類型化分析。類型化是根據事物根本特征進行類屬劃分,類型化分析在法律解釋中可以彌補法律漏洞[54]參見劉士國:《類型化與民法解釋》,載《法學研究》2006年第6期,第19-20頁。,有利于展開更細致、更深刻的討論。根據游戲玩家是否存在對抗,網絡游戲可分為電子競技游戲和非電子競技游戲,其對應的游行直播分別為電子競技游戲直播和非電子競技游戲直播。前者主要是主播借助網絡直播平臺自己或他人操作直播電子競技游戲過程,此類游戲的對抗性(策略性)以及不可預知性影響對戰畫面的精彩程度,主播對其的直播是否精彩更多地依賴對戰畫面的選擇以及過程中的解說、互動等,主播可發揮的創作空間較大。后者主要是直播電子競技游戲直播之外的游戲,該類游戲一般為角色扮演類游戲和模擬游戲,沒有對抗性,游戲直播的劇情性與觀賞性主要依賴于游戲本身的設計,主播創作空間極小。因此,本文討論的游戲直播畫面重點關注的是電子競技游戲的直播畫面。

根據不同的主播類型和直播內容的生產方式,(電子競技)游戲直播可以分為UGC、PGC兩種直播類型:UGC游戲直播系個人玩家主播依托第三方直播平臺自主錄制并傳播的游戲直播畫面,直播時,玩家主播借助直播平臺提供的直播服務功能將操作游戲的過程輔以講解、聊天、才藝展示等實時呈現給觀眾。此類直播的目的主要是為了能夠讓觀眾知悉游戲的實時動態,是直播畫面素材的簡單羅列組合,只能滿足一般公眾期待,僅一套推流分發的基礎設施,一套客戶端采集、處理、編碼、播放的解決方案,一套分布式可用的分發網絡服務端已基本滿足直播需求,無需過多使用直播技術,選擇空間表達元素相對較少且差異有限,一般不具有獨創性,無法構成視聽作品。

PGC游戲直播系由專業直播團隊或平臺協作組織,在精心策劃設計、制作視頻后進行網絡傳播的游戲直播類型,不僅要滿足受眾對于電競賽事賽況的基本需求,還得滿足受眾個性化視聽體驗的需求,這就對PGC游戲直播制作提出了更高的要求:首先要求直播設備具有多元化,專業攝像機或客戶端自帶的攝像頭已無法滿足現代傳播技術需要,戶外DV、GoPro抑或是隨身手機或移動電腦等多元直播設備可根據直播隨時隨地使用。其次直播的解決方案需要多樣化,直播畫面隨意切換帶來的直播源多流混合或高清高碼流等會給傳輸轉碼帶來壓力,需要多套解決方案進行適時調整。最后對專業的服務端實時處理能力要求較高,導播臺、調音臺、字幕機等后期設備需要將后期制作的全部內容同時接入互聯網。顯然光靠傳統直播設備對直播畫面素材簡單疊加,已無法滿足高質量的直播需求,必須運用現代直播技術乃至更高層級的直播技藝才能制作出令觀眾滿意的游戲直播畫面,使得這類直播具有更豐富的選擇空間表達元素,獨創性程度較高。

根據游戲賽事畫面的來源不同,PGC游戲直播可分為兩種表現形式:其中常規賽事直播畫面是指對賽事運營者(即賽事組織方或被許可方)組織專業玩家進行電子競技形成的賽事畫面進行直播所形成的畫面。該類直播往往由合作的游戲直播平臺制作,此時的游戲直播畫面絕非依托直播設備機械錄制賽事全程畫面,而是根據直播需要適時增加個性化解說、彈幕表情、直播間畫面、背景音樂等直播畫面素材,對于精彩的競技環節還會采用慢鏡頭回放、多玩家共屏等特效手段,恰到好處地多維度運用直播技術與技藝,使得整體直播畫面如同綜藝節目一般精彩,選擇空間表達元素較多且差異明顯,具有獨創性,可以構成視聽作品。另一類則是通過技術手段提取其他游戲直播平臺游戲畫面的直播[55]參見焦和平:《網絡游戲在線直播畫面的作品屬性再研究》,載《當代法學》2018年第5期,第83頁。,其針對的一般仍是大型競技游戲直播,但較前一種主播擁有更充足的時間進行選擇、判斷,并且由于不同玩家競技時的賽事畫面同時出現,拓展了主播切換畫面鏡頭或視角的選擇空間,面對眾多精彩的賽事畫面,如何用專業的解說向觀眾傳達賽事全貌與氛圍、精彩瞬間及選手特技,完全依賴于專業主播自己對賽事的理解、選手操作的認知。該類直播畫面最直觀地體現了專業主播的創造性,直播過程中需要更大程度地依賴直播技術乃至直播技藝的使用,其表達層面的選擇空間范圍足夠廣泛,具有獨創性,可以構成視聽作品。

結 語

判斷游戲直播畫面能否構成視聽作品,最為關鍵的是對獨創性要件的認定。現階段各國判斷“作品”獨創性均采用與“最低限度的創造性”近似的標準,我國也不例外。在我國,最新修訂的《著作權法》并沒有明確獨創性的認定標準,司法實踐中作者“獨立完成”的認定要件并無爭議,而認定“創造性”的主要裁判依據系獨具特色的“個性”標準,過程中需要重點考察創作者的“智力創作空間”,“選擇空間法”成為當下裁判者的主要方法。游戲直播畫面是在借用游戲初始畫面、游戲運行畫面等直播畫面素材基礎上,利用數字技術通過添加、刪除或改編等“重混”方式的再創作,因此具體判斷游戲直播畫面的獨創性時,需結合直播畫面素材、直播方式方法、剪輯特效等直播技術或技藝的運用,對選擇空間表達元素作出判斷,同時還應區分UGC游戲直播與PGC游戲直播兩種模式:一般而言,PGC游戲直播選擇空間表達元素足夠多,具有獨創性,能夠構成著作權法上的視聽作品;UGC游戲直播選擇空間表達元素相對較少且差異有限,不具有獨創性,無法構成視聽作品。