不同乳酸菌發酵枇杷漿的抗氧化活性

李慧,劉義,陳小玉,黃運安,安玉紅,李七星,任國莎,安梅,魏林

(貴州食品工程職業學院,食品資源安全生產技術與綜合利用重點實驗室,貴州 貴陽 550000)

枇杷[Eriobotrya japonica(Thunb.)Lindl]是薔薇科植物,其花、果、葉有一定藥用價值。成熟枇杷鮮果酸甜可口、營養物質豐富,不僅有止咳潤肺、延緩衰老等生理功效[1],還有一定的抗動脈硬化、抗血栓等生物活性及皮膚保健和美容等功效[2]。但枇杷多在5月~7月集中成熟,季節性較強,且果皮薄,鮮果儲運過程中易受機械損傷,發生褐變甚至腐敗[3],所以很多學者一直高度關注枇杷的精深加工研究[4]。益生菌具有調節人體腸道菌群平衡及抗腫瘤等生物功能[5-7],現在使用植物乳桿菌(Lactobacillus plantarum)、嗜酸乳桿菌(Lactobacillus acidophilus)、保加利亞乳桿菌(Lactobacillus bulgaricus)等發酵果汁的研究較多。通過益生菌發酵果汁,可使果汁中結合態多酚變為游離態多酚,增加果汁中功能成分含量[8-9],并且產生令人愉悅的發酵風味,此外,還可生成豐富的維生素、乳酸菌素、消化酶等多種有益物質,使飲料具有一定的健腸胃、助消化及增強免疫力的功效[10-12]。綜上,對比不同種類益生菌發酵后果汁的抗氧化活性等物質含量,探究最優發酵菌種,對實際生產工作具有重大意義。

本研究以新鮮枇杷漿為對象,使用植物乳桿菌、嗜酸乳桿菌和保加利亞乳桿菌進行發酵試驗,測定不同菌種處理后,枇杷漿發酵過程中pH值、總酸等物質含量變化,分析枇杷發酵過程中活性成分的變化;并通過監測1,1-二苯基-2-三硝基苯肼(1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl,DPPH)自由基清除率、2,2-聯氮-二(3-乙基-苯并噻唑-6-磺酸)二銨鹽陽離子[2,2'-azinobis-(3-ethylbenzthiazoline-6-sulphonate) cation,ABTS+]自由基清除率變化,評價發酵枇杷漿的抗氧化活性變化,為發酵枇杷的綜合開發提供參考。

1 材料與方法

1.1 材料與試劑

1.1.1 材料與菌種

枇杷:產自貴州黔西南州晴隆縣;嗜酸乳桿菌、保加利亞乳桿菌、植物乳桿菌:上海保藏生物技術中心。

1.1.2 試劑

MRS培養基、MRS液體培養基:北京奧博星生物技術有限公司;酒石酸鉀鈉、苯酚、氫氧化鈉:成都金山化學試劑有限公司;乙醇:天津市富宇精細化工有限公司;沒食子酸、葡萄糖、無水亞硫酸鈉、亞硝酸鈉、甲醇:天津市科密歐化學試劑有限公司;福林酚試劑:北京索萊寶科技有限公司;3,5-二硝基水楊酸:阿拉丁控股集團有限公司;碳酸鈉、碳酸氫鈉:天津市永大化學試劑有限公司;奎諾二甲基丙烯酸、2,2-聯苯基-1-苦基肼基、硝酸鋁:上海麥克林生化科技有限公司;鹽酸:成都市科隆化學品有限公司;蘆丁標準品(98%):成都曼思特生物科技有限公司。以上試劑均為分析純。

1.2 儀器與設備

SW-CJ-2FD潔凈工作臺:蘇州安泰空氣技術有限公司;DHP-9272B微生物恒溫培養箱:上海一恒科技有限公司;722G紫外分光光度計、PHS-3C pH計:上海儀電分析儀器有限公司;GR85DA立式自動壓力蒸汽滅菌器:致微(廈門)儀器有限公司;HHS-11-6電熱恒溫水浴鍋:上海博迅實業有限公司醫療設備廠;CP214電子天平:奧豪斯儀器(常州)有限公司;JYL-C93T榨汁機:九陽股份有限公司。

1.3 試驗方法

1.3.1 乳酸菌生長曲線的繪制

以6%的接種量將3種活化后的乳酸菌接入250mL MRS液體培養基中,以未接種菌種的MRS液體培養基作為空白對照,37℃恒溫培養,每隔2h測定其在600nm處的OD值,菌種進入穩定期后每隔4 h測定1次。以生長時間(h)為橫坐標、吸光度為縱坐標,繪制3株乳酸菌的生長曲線。

1.3.2 發酵種子液的制備

將連續活化3代以上的乳酸菌按照6%的接種量接種進行擴大培養(37℃,24 h~36 h),得到乳酸菌菌懸液(菌懸液濃度≥1×107CFU/mL)備用。

1.3.3 枇杷漿的制備

挑選新鮮、硬度適中的枇杷清水漂洗瀝干,去核,按枇杷與水1∶2的質量比進行打汁。將枇杷漿放入滅菌鍋中滅菌(108℃、15 min)后備用。

1.3.4 枇杷漿的菌種接種和發酵

分別以6%的接種量接種嗜酸乳桿菌、保加利亞乳桿菌、植物乳桿菌,以未接種的枇杷漿為空白對照。在37℃恒溫培養箱靜置發酵48 h,每6 h取樣1次進行測定,剛接入菌液后的時間記為0 h。

1.3.5 感官評價

感官評價采用9分制的評分方法[13],滿分36分。邀請9名具有食品發酵相關專業知識的品評員對發酵枇杷漿進行感官品評,評分細則詳見表1。

表1 發酵枇杷漿感官評價標準Table 1 Sensory evaluation criteria of fermented loquat pulp

續表1 發酵枇杷漿感官評價標準Continue table 1 Sensory evaluation criteria of fermented loquat pulp

1.3.6 指標測定

1.3.6.1 pH值的測定

采用pH計直接測定。

1.3.6.2 總酸含量的測定

參考GB 12456—2021《食品安全國家標準食品中總酸的測定》法進行測定。

1.3.6.3 總糖含量的測定

參考王明瑞等[14]的試驗方法進行測定。

1.3.6.4 總酚含量的測定

參考唐思頡等[15]的方法,采用福林-酚比色法測定,以沒食子酸作為標準品制作標準曲線(y=0.628 9x+0.019 2,R2=0.997 9)。每1 mL枇杷漿發酵液中總多酚含量以沒食子酸記,單位為mg/L,重復試驗3次,取平均值。

1.3.6.5 總黃酮含量的測定

參考孫巍等[16]的方法,采用NaNO2-Al(NO3)3比色法測定樣品中總黃酮的含量。以蘆丁作為標準品制作標準曲線(y=0.628 9x+0.019 2,R2=0.997 9)。取 1.00 mL的枇杷漿發酵液置于10 mL試管中,乙醇(體積分數30%)補足至5 mL,加入NaNO2溶液(質量分數5%)0.3 mL,搖勻,靜置8 min,加Al(NO3)3溶液(質量分數10%)0.3 mL,搖勻,靜置8 min,加NaOH 溶液(質量分數4%)4 mL,蒸餾水定容(加0.4 mL蒸餾水使總體積為10 mL),搖勻,靜置15 min。以蘆丁記,單位為mg/L,重復試驗3次,取平均值。

1.3.6.6 DPPH自由基清除率的測定

參考許長謀[17]的方法稍作修改,根據DPPH自由基百分率與Trolox溶液濃度做標準曲線(y=0.628 9x+0.019 2,R2=0.997 9)。DPPH自由基清除率評價根據Brand-Williams等[18]的方法并略做修改。分別取7.8 mL DPPH-甲醇溶液和200 μL樣液先后加入同一10 mL棕色容量瓶中,混勻。于室溫(25±2)℃暗處反應60min后在515 nm處測定吸光度。對照組:樣液以200 μL空白提取液代替。重復試驗3次,取平均值。

1.3.6.7 ABTS+自由基清除率的測定

參照Tai等[19]的方法進行測定。

1.4 數據分析

采用Origin 8.6軟件繪制圖表,SPSS 21.0軟件進行pearson相關性分析。

2 結果與分析

2.1 不同乳酸菌的生長曲線

3種乳酸菌生長曲線見圖1。

圖1 3種乳酸菌的生長曲線Fig.1 Growth curves of three lactic acid bacteria

由圖1可知,植物乳桿菌在MRS液體培養基中未出現明顯滯后期,20 h內進入穩定期,從對數生長期進入穩定期的過渡時間較短。嗜酸乳桿菌、保加利亞乳桿菌與植物乳桿菌相比,滯后期相對較長,約在6 h進入對數生長期,24 h后逐漸進入穩定期,且從對數生長期到穩定期需要一定時間,測試時間內菌體數量相對較少。因此,相較于保加利亞乳桿菌和嗜酸乳桿菌,植物乳桿菌活力更高,可更快適應枇杷漿環境。

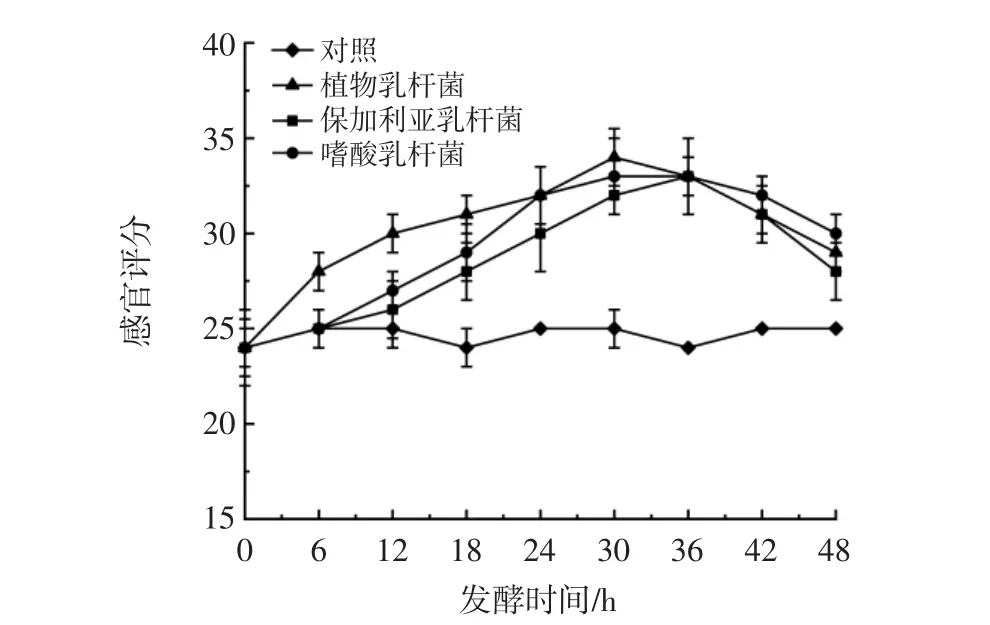

2.2 乳酸菌發酵對枇杷漿感官評分的影響

不同乳酸菌發酵枇杷漿過程中感官評分的變化見圖2。

由圖2可知,對照組枇杷漿的感官評分一直穩定在24左右。植物乳桿菌發酵的枇杷漿感官評分持續上升,30 h時達最高,為34,之后有所下降,至48 h時降至最低,為29。保加利亞乳桿菌和嗜酸乳桿菌發酵的枇杷漿感官評分持續上升,36 h時達到最高,為33,最終在48 h時分別降至28和30。3種菌株的發酵液在發酵過程中的感官評分明顯高于對照組,這是由于枇杷汁經過益生菌發酵,產生了醇類、酯類、醛類、酮類和酚類等呈香物質,賦予枇杷漿更強烈的果香、清香和花香[19-20]。

圖2 不同乳酸菌發酵枇杷漿感官評分的變化Fig.2 Changes in sensory properties of Eriobotrya japonica pulp during fermentation by different lactic acid bacteria

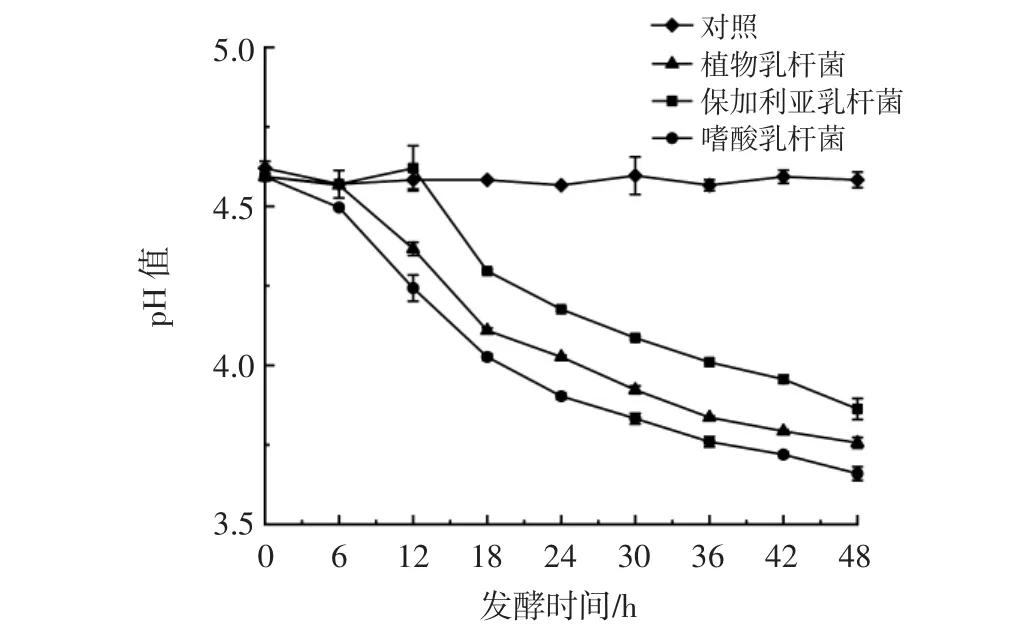

2.3 乳酸菌發酵對枇杷漿pH值及總酸含量的影響

初始pH值會影響枇杷漿的顏色,在最大限度保證色澤的同時,為給菌種提供合適的初始pH值,選擇用NaHCO3將初始枇杷漿的pH值調整為4.5~5.0之間。不同乳酸菌發酵枇杷漿過程中pH值的變化見圖3。

圖3 不同乳酸菌發酵枇杷漿pH值的變化Fig.3 Changes in pH of Eriobotrya japonica pulp during fermentation by different lactic acid bacteria

如圖3所示,3株乳酸菌在發酵過程中由于乳酸菌代謝產生乳酸等有機酸,pH值整體呈現下降趨勢。其中植物乳桿菌發酵的枇杷漿pH值在6 h內基本穩定,而6 h后枇杷漿的pH值開始降低,且速率較快,這與Nagpal等[21]的研究結果一致,植物乳桿菌對果汁進行發酵后可把環境pH值降至更低,相關研究表明,植物乳桿菌發酵果蔬的過程,往往伴隨著蘋果酸-乳酸發酵(malolactic fermentation,MLF)的二次發酵,可進一步降低環境體系的pH值[21]。保加利亞乳桿菌發酵的枇杷漿在12 h內pH值基本穩定,在12 h~18 h之間明顯下降,但pH值高于植物乳桿菌和嗜酸乳桿菌組。對照圖1生長曲線,保加利亞乳桿菌數量較植物乳酸菌和嗜酸乳桿菌少,產酸較少,且隨著發酵時間的延長,pH值逐漸降低,抑制了菌種的活力及代謝能力。由此可得,嗜酸乳桿菌發酵的枇杷漿pH值下降最多、植物乳桿菌次之、保加利亞乳桿菌下降最少。

不同乳酸菌發酵枇杷漿過程中總酸含量的變化見圖4。

圖4 不同乳酸菌發酵枇杷漿總酸含量的變化Fig.4 Changes in titratable acid content of Eriobotrya japonica pulp during fermentation by different lactic acid bacteria

由圖4可知,對照組在0~48 h內總酸含量基本平緩。保加利亞乳桿菌和嗜酸乳桿菌發酵過程中,總酸含量最高達到18.80 g/L和19.10 g/L,植物乳桿菌發酵過程中,對比其他兩個菌種組其總酸含量較低,最高為17.60g/L。3種乳酸菌發酵組與對照組的總酸含量差別較大,整體呈現上升的趨勢,說明3種菌在以枇杷漿為基質的發酵過程中產酸能力均較強[22]。

2.4 不同乳酸菌發酵對枇杷漿總糖含量的影響

不同乳酸菌發酵枇杷漿過程中總糖含量的變化見圖5。

圖5 不同乳酸菌發酵枇杷漿總糖含量的變化Fig.5 Changes in the total sugar content of Eriobotrya japonica pulp during fermentation by different lactic acid bacteria

由圖5可知,3株乳酸菌在發酵過程中總糖含量均存在先上升后下降的波動變化。在發酵過程中保加利亞乳桿菌在24 h時總糖含量最高,為2.90 mg/mL;嗜酸乳桿菌在36 h時總糖含量最高,為3.60 mg/mL;植物乳桿菌在42 h時總糖含量最高,為3.10 mg/mL。在發酵后期,隨著pH值下降,總糖含量也相應降低,說明在酸性環境中乳酸菌仍處于分解代謝中。

2.5 不同乳酸菌發酵對枇杷漿中總酚含量的影響

不同乳酸菌發酵枇杷漿過程中總酚含量的變化見圖6。

圖6 不同乳酸菌發酵枇杷漿總酚含量的變化Fig.6 Changes in the total phenol content of Eriobotrya japonica pulp during fermentation by different lactic acid bacteria

如圖6所示,3組樣品的總酚含量在0~48 h內整體呈現下降趨勢。植物乳桿菌發酵液在30 h內總酚含量一直呈現下降的趨勢,而在30 h后開始平穩,至48 h時總酚含量為180.63 mg/L。保加利亞乳桿菌和嗜酸乳桿菌發酵的枇杷漿在48 h時總酚分別下降至173.25 mg/L和175.18 mg/L。3個菌種發酵過程中,總酚含量整體呈現下降趨勢,可能是由于乳酸菌發酵產生了丙酮酸、乙醛等次級代謝產物,與多酚類物質(包括黃酮)發生反應形成了一些大分子衍生物使得總酚含量降低。另外,微生物發酵產生的酶也會降解枇杷漿中多酚類物質,引起多酚類物質含量降低[23-24]。

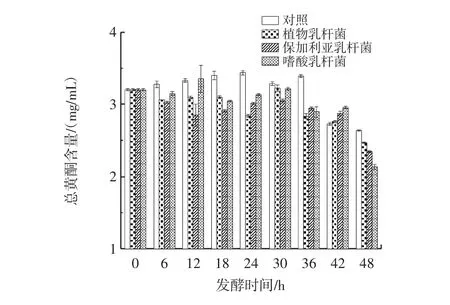

2.6 不同乳酸菌發酵對枇杷漿總黃酮含量的影響

不同乳酸菌在發酵枇杷漿過程中總黃酮含量的變化見圖7。

由圖7可知,3組樣品的總黃酮含量在48 h內呈現整體下降趨勢。發酵至48 h時,植物乳桿菌發酵液總黃酮含量最多,為2.40 mg/L;保加利亞乳桿菌發酵液總黃酮含量次之,為2.30 mg/L;嗜酸乳桿菌發酵液總黃酮含量最低,為2.13 mg/L。總黃酮含量與總酚含量在發酵48 h時均呈現下降的狀態,且原因相似。

圖7 不同乳酸菌發酵的枇杷漿總黃酮含量的變化Fig.7 Changes in the total flavonoids content of Eriobotrya japonica pulp during fermentation by different lactic acid bacteria

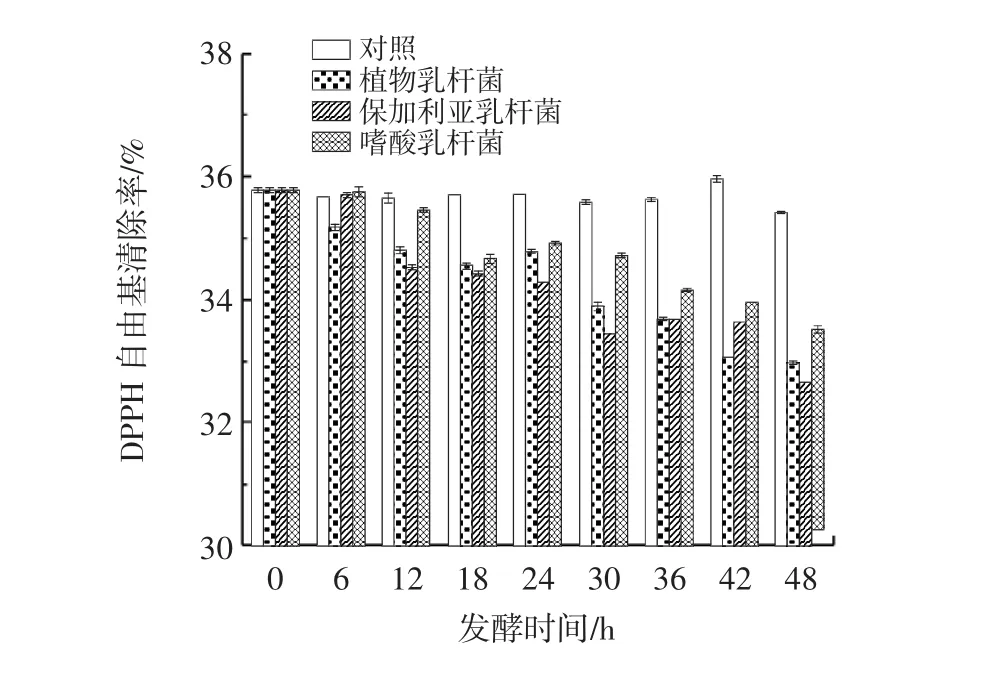

2.7 不同乳酸菌發酵對枇杷漿DPPH自由基清除率的影響

不同乳酸菌發酵枇杷漿過程中DPPH自由基清除能力的變化見圖8。

圖8 不同乳酸菌發酵的枇杷漿DPPH自由基清除能力的變化Fig.8 Changes in scavenging DPPH radical of Eriobotrya japonica pulp during fermentation by different lactic acid bacteria

如圖8所示,3個發酵組在48 h內DPPH自由基清除率整體逐漸降低。發酵至48 h時,3組的DPPH自由基清除率均低于對照組,其中保加利亞乳桿菌發酵液DPPH由基清除率下降最多,在48 h時降至32.66%;植物乳桿菌次之,為32.98%;嗜酸乳桿菌下降最少,為33.51%。結合圖6和圖7,總酚、總黃酮含量在48 h時均降低,說明總酚和總黃酮含量對DPPH自由基清除能力有一定影響。研究表明,酚類化合物增強自由基的清除能力,對激發態氧分子有猝滅作用,以水果為基質的發酵體系抗氧化能力還可能與乳酸菌生長代謝過程中超氧化物歧化酶、谷胱甘肽酶等抗氧化酶的產出有一定關系[25-27],可在后續開展進一步探討。

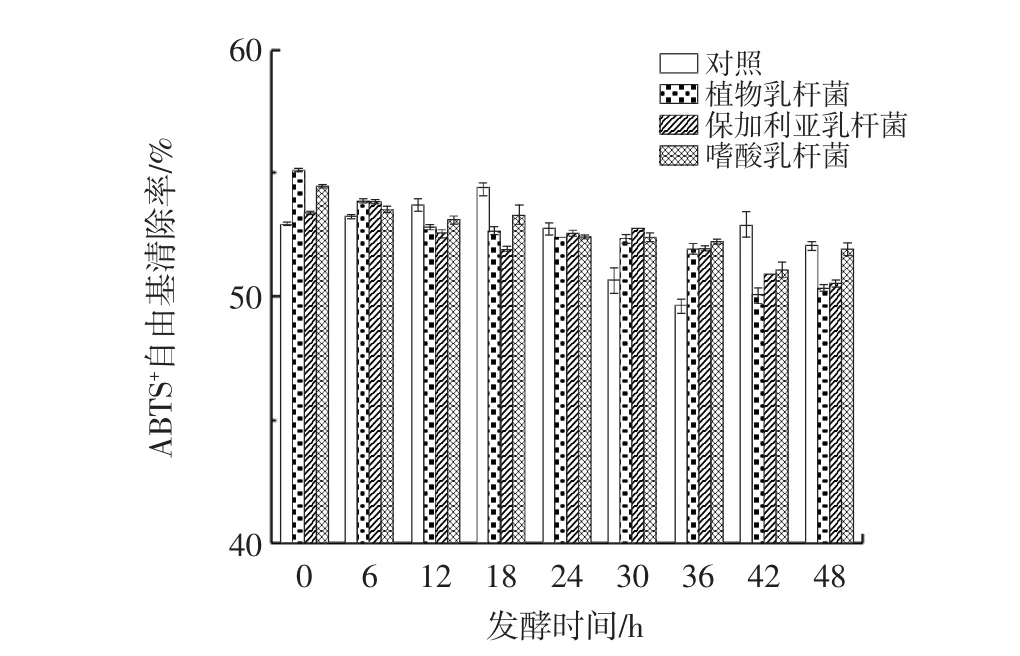

2.8 不同乳酸菌發酵對枇杷漿ABTS+自由基清除率的影響

不同乳酸菌發酵枇杷漿ABTS+自由基清除率的變化如圖9所示。

圖9 不同乳酸菌發酵枇杷漿ABTS+自由基清除能力的變化Fig.9 Changes in scavenging ABTS+radical of Eriobotrya japonica pulp during fermentation by different lactic acid bacteria

如圖9所示,相對于對照組,3株菌發酵后枇杷漿中的ABTS+自由基清除率總體呈下降趨勢。0 h時,對照組的ABTS+自由基清除率約為52.88%,可見新鮮枇杷漿的抗氧化能力較強。隨著發酵時間的延長,植物乳桿菌、保加利亞乳桿菌及嗜酸乳桿菌分別在42、48 h及42 h出現最低值為50.00%、50.47%及51.03%,盡管發酵后ABTS+自由基清除率下降,但下降幅度僅為初始值的4.5%左右,可見不同乳酸菌發酵后對于ABTS+自由基影響并不大,能較好地保持枇杷漿抗氧化活力。

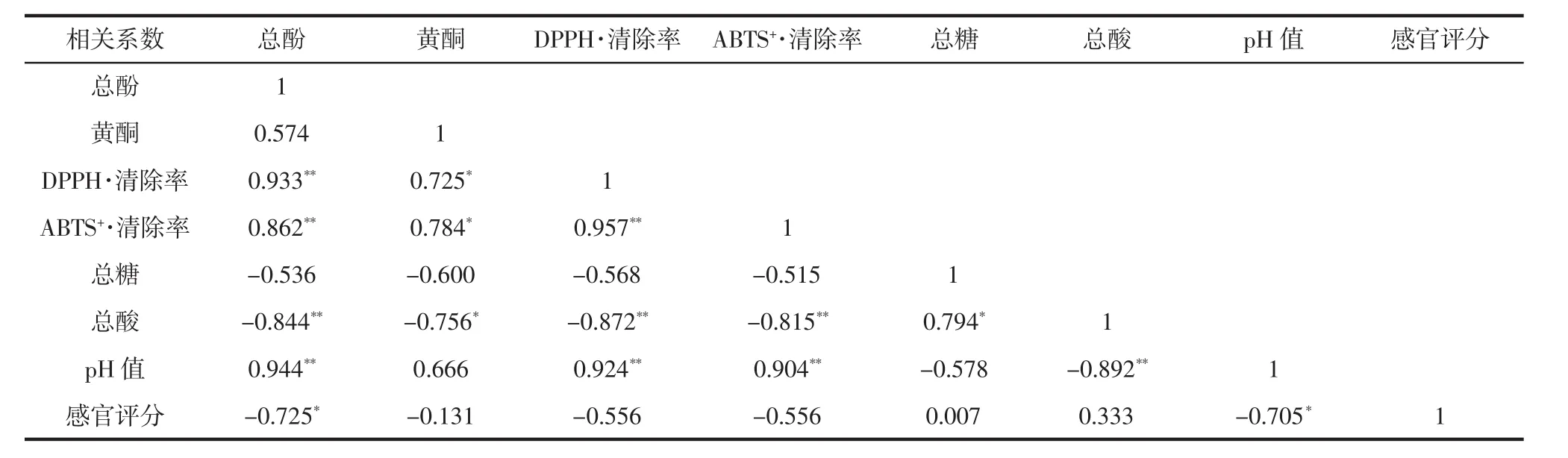

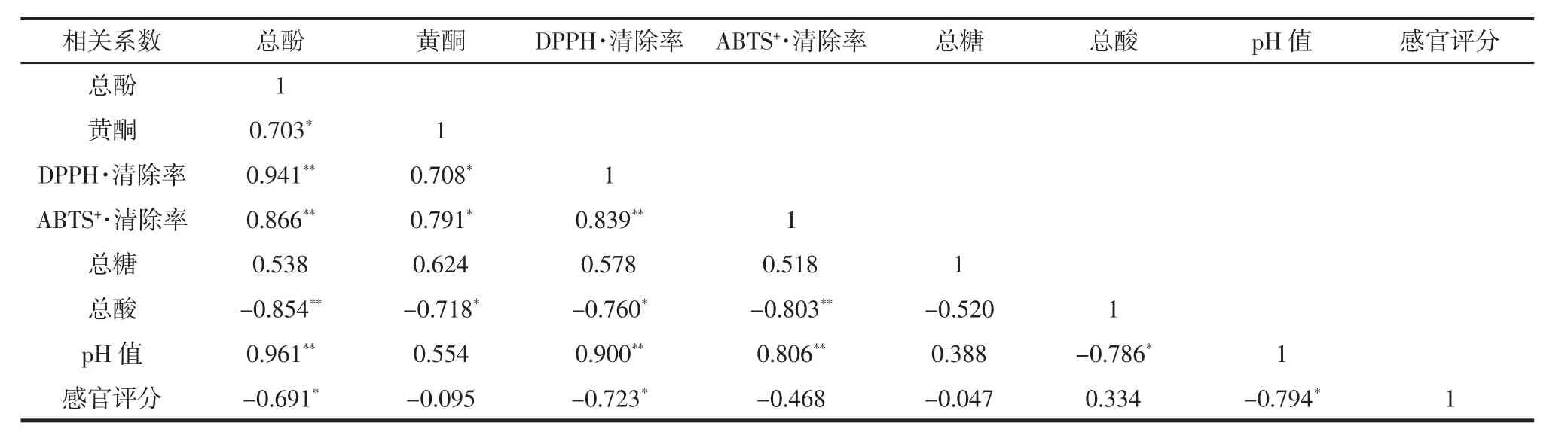

2.9 不同乳酸菌發酵枇杷漿過程中各指標的相關性分析

利用SPSS 21.0分別對3個發酵組的部分指標進行相關性分析,結果見表2~表4。

由表2~表4可知,3個發酵組的DPPH自由基清除率與總酚含量呈極顯著相關(P<0.01),說明抗氧化活性受總酚含量影響較大。同時3個發酵組中的總黃酮含量、總酸含量及pH值和抗氧化活性均有一定相關性,說明3株乳酸菌發酵時多指標存在較強的相關性。如植物乳桿菌發酵后,DPPH自由基清除率、ABTS+自由基清除率與pH值呈極顯著正相關,說明pH值越大枇杷漿發酵液的抗氧化活性越強,推測低pH值對植物乳桿菌的生長及發酵液中抗氧化活性物質有一定影響。同時,在反映抗氧化活性的DPPH·清除率與ABTS+·清除率兩個值之間,存在著極顯著的相關性,說明乳酸菌發酵后的枇杷漿,抗氧化活性相關指標變化趨勢一致。綜上,在枇杷漿乳酸菌發酵過程中抗氧化能力由體系的綜合環境決定,尤其是總酚含量與pH值的變化。

表2 嗜酸乳桿菌發酵枇杷漿各指標與抗氧化活性的相關性分析Table 2 Correlation analysis of various indexes and antioxidant activity of Eriobotrya japonica pulp during fermentation by Lactobacillus acidophilus

表3 植物乳桿菌發酵枇杷漿各指標與抗氧化活性的相關性分析Table 3 Correlation analysis of various indexes and antioxidant activity of Eriobotrya japonica pulp during fermentation by Lactobacillus plantarum

表4 保加利亞乳桿菌發酵枇杷漿各指標與抗氧化活性的相關性分析Table 4 Correlation analysis of various indexes and antioxidant activity of Eriobotrya japonica pulp during fermentation by Lactobacillus bulgaricus

3 結論

本研究以季節性較強、不易貯存的枇杷為原料,研究3種乳酸菌在發酵枇杷漿過程中酸度、活性物質含量、感官評分及抗氧化活性的變化情況。從結果分析可以得到,3株乳酸菌的生長活力由強至弱順序為植物乳桿菌、嗜酸乳桿菌、保加利亞乳桿菌。嗜酸乳桿菌發酵的枇杷漿pH值下降最多、植物乳桿菌次之、保加利亞乳桿菌下降最少,結合生長曲線分析說明植物乳桿菌發酵能力較強,且能夠適應一定酸性脅迫環境。乳酸菌發酵后,對枇杷漿中總酚含量、總黃酮含量、DPPH自由基清除率、ABTS+·清除率均有不同影響,說明不同乳酸菌發酵后對枇杷漿品質影響不同,可能是由于不同菌株的代謝能力不同。其中植物乳桿菌抗氧化活性相對較高,通過指標測定顯示:植物乳桿菌發酵枇杷漿后,總黃酮含量、總酚含量、總糖含量、DPPH自由基清除率、ABTS+·清除率總體變化趨勢較好,利于保證發酵果汁抗氧化活性。3株乳酸菌發酵后,感官評分也有不同程度變化,感官評分最高值出現在植物乳桿菌中,通過色澤、氣味、口感及可接受性評分,植物乳桿菌發酵30 h后出現感官評分最高值。

綜上所述,乳酸菌發酵可降低枇杷漿體系的pH值,產出酸性物質,分解利用碳源,輔助減緩活性物質的降低,輔助維持抗氧化活性,尤其是本文研究的3株乳酸菌中的植物乳桿菌,綜合各指標考慮,可用于枇杷漿發酵的進一步研究。除上述3種乳酸菌外,其他乳酸菌、酵母菌等有益菌對水果的發酵性能及發酵品質均有所助益,也需進一步研究,以期更好地將發酵技術應用到枇杷產業。