九年一貫制學校德育課程一體化的實踐探索

■ 劉明成 崔桂靜 王 雪

育人是教育的根本,課程是育人的主渠道。德育課程是課程的重要組成部分,具有重要的育人功能。通過德育課程一體化建設,可以有效解決學校德育課程散點化、同質化的問題,提高德育的實效性;而且,對德育課程進行校本探索,還有助于落實學校辦學理念,促進德育目標落地,打破 “千校一面”的局面。

作為一所九年一貫制學校,中國教育科學研究院朝陽實驗學校確立了“潤品育能,筑基未來”這一核心辦學理念,建構了具有學校特色的一體化德育課程體系。

一、課程整體設計

(一)課程設計原則

遵循貫通性、導向性、主體性、選擇性四項課程建設原則,學校建構了一套符合不同學段學生發展特點的德育課程體系,努力形成全員育人、全程育人、全方位育人的德育工作格局。

貫通性依托九年一貫德育發展目標,學校構建出橫向延伸、縱向貫通的德育課程體系。

導向性課程指引學生發展,為學生成人、成才、成功提供方向,成為學生不同成長階段的導向牌。

主體性課程建設遵循學生的認知規律和成長規律,以學生為主體,促進所有學生健康、全面發展。

選擇性課程既有面向全體學生的基礎性課程,也有學生可以依據興趣自主選擇的拓展性課程,更有面向學有余力學生的研究性課程,從而滿足每一個學生成長需求。

(二)課程育人目標

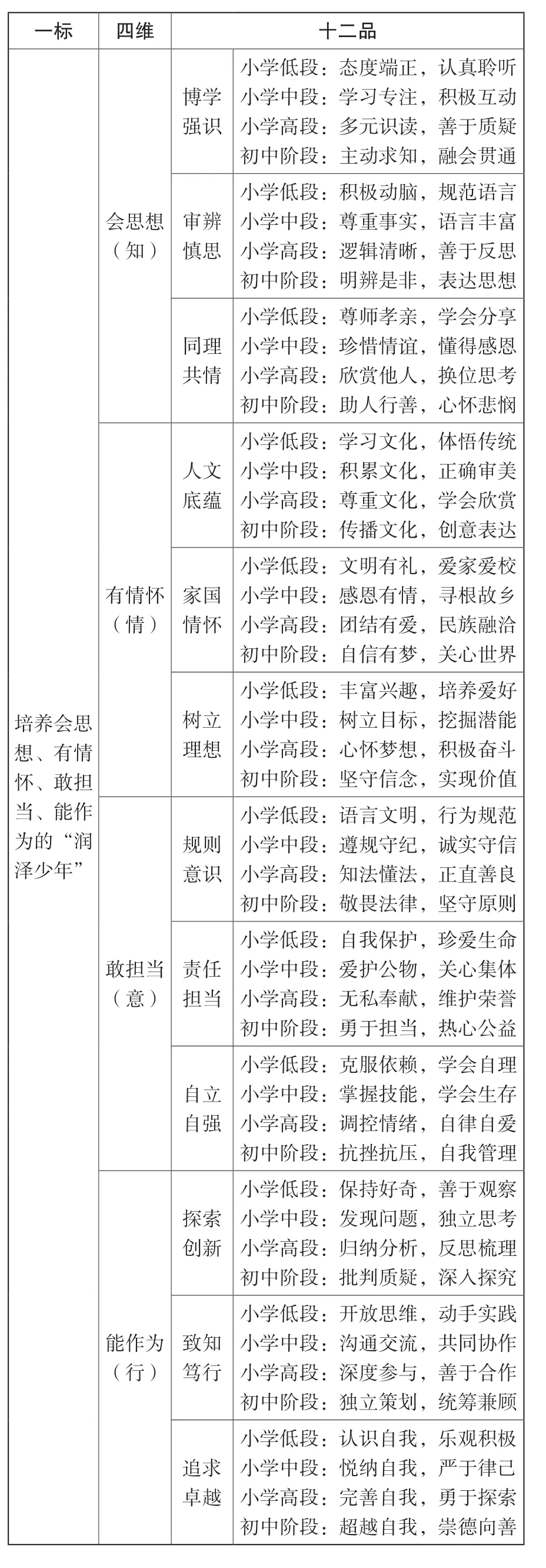

基于學校“潤養會思想的卓越行動者”的總體育人目標,學校從認知、情感、意志、行為四個維度進一步細化,確定了學校 “一標四維十二品”的德育課程目標。“一標四維十二品”基于學生年齡差別,遵循學生成長和育人規律,循序漸進,有序展開。具體見表1。

表1 德育課程“一標四維十二品”目標

(三)課程主要內容

依據《中小學德育指南》,學校逐步推進德育課程內容整合工作,形成理想信念教育、社會主義核心價值觀教育、中華優秀傳統文化教育、生態文明教育、心理健康教育五大系列內容,見表2。

表2 德育課程五大系列內容

德育課程體系依據學生年齡特點、認知規律和教育規律,各學段上下貫通、有機銜接、相互協調,呈現螺旋式上升狀態。如,理想信念教育中的紅色教育,在小學低段,主要是認識國旗、國徽,注重直觀感受;小學中段是看紅色電影,唱紅色歌曲,講紅色故事;小學高段是聽紅色報告,參觀革命紀念館,注重實踐體驗;初中階段開發紅色教育研究性課程,閱讀紅色書籍,查閱相關資料,注重合作探究,深入理解革命傳統文化。

二、課程實施的路徑

(一)基礎教育課程

1.在學科實踐中落實德育點

學科實踐基于學生的經驗,密切聯系學生的生活,能體現學生對知識的綜合應用,在培養學生良好思想品德和健全學生人格方面具有重要作用。學生在教師的指導下,通過自主探究、分享合作、實踐體驗進行學科實踐活動。第一步,確立目標。教師教研,依據課標確定教學目標。第二步,制訂方案。教師教研,結合學習內容、德育點設計活動方案,學生了解方案,明確任務。第三步,課堂學習。教師講授知識方法,學生習得知識方法,產生情感共鳴。第四步,課外實踐。學生運用適當方法解決問題,獲得情感體驗,教師進行指導提升。第五步,成果展示。學生進行成果展示,教師指導評價,完成學習任務,達成德育目標。

如語文組教師依據課標和單元學習目標,設計并實施了“追尋安貞之美”學科實踐活動。首先,圍繞單元學習重點任務,讓學生利用假期去尋找、發現、記錄學校所在安貞社區的美;然后,用課本中學到的方法去表達美;最后,在學校和社區展示美。該學科實踐課程抓住了語言這個核心要素培養學生的聽說讀寫能力,學生在做中學,在發展語言能力的同時,發展思維能力,提升審美能力,基于課本又超越了課本,實現了課程整合,厚植了家國情懷。

2.在結構化教學中落實學科德育點

所謂結構化教學,即在單元教學中落實德育點。在單元教學中,挖掘育人要素,優化教學設計,以課標為指南,以核心素養為導向,以大概念為統領整合課程,對教學內容進行適度結構化。結構化教學強調學習的關聯性和深刻性,注重聚焦核心目標,圍繞核心問題,創設問題情境,設計有梯度的學習任務,讓學生感受知識之間的邏輯關聯,在解決問題中加深對知識的理解,激發情感共鳴。結構化教學可以采取專題學習、項目學習、群文閱讀教學、學習任務群教學、議題式教學等不同形式。

(二)拓展性課程

拓展性課程圍繞五大系列內容主要通過實踐體驗、感悟內化來實施。如圍繞生態文明教育,通過開展“垃圾分類,環保生活”宣傳教育和知識競賽、生態文明主題演講、小手拉大手垃圾分類家庭行動,讓師生樹立正確的生態文明意識;通過節水宣傳海報制作、“我”為垃圾分類提建議、“我”為社區環境治理提建議等活動,拓寬生態文明教育路徑,提升學生生態文明思維;通過開展光盤行動、爭做垃圾分類小能手、科學種植、“生命之美”模型制作、校園衛生大掃除、學雷鋒樹新風和社區志愿服務等,引導學生養成生態文明行為。

(三)研究性課程

研究性課程以研究為核心。學校探索形成了內容完善、學段銜接、流程清晰的課程實施路徑。相關學科教師進行集體教研,制定學習目標,確立學科德育點,確定活動主題,設計活動方案和教學過程,引導學生選擇與確定主題、制訂課題研究計劃、查閱主題相關資料、分析文獻、進行數據初步統計、形成研究報告。研究性課程打開了學生看教育、看世界的眼界。

以學校STIP研究性課程為例。該課程遵循“以人為本,綜合創新”的宗旨,在教師指導下,借助一定的載體,緊緊抓住Situation(情境)、Theme(主題)、Integration(整合)和Practice(實踐)四個要素,根據不同年段學生心理特點,初中各年級分梯度開展活動。課程內容設計分層遞進,相互銜接。學生具體完成以下活動:第一,選定課題。學生遷移課內知識,聯系課外知識,由此提出問題,或者聯系生活實際引發思考產生問題,經過小組討論,形成具體的課題,確定題目。第二,界定學科。學生根據所定題目,小組討論確定本組課題會用到哪些學科知識,找到相應的學科老師接受輔導。第三,制訂方案。研究課題成立后,每個小組認真討論,共同擬訂整個研究活動計劃,形成具體完整的研究方案。教師提出修改建議后學生完善計劃,最后按照計劃實施。第四,親身實踐。學生準備好調查計劃表,每一組按照計劃表攜帶筆記本、相機等相關物品,有計劃地外出進行實地調查、發放問卷。調查完成后小組進行總結,匯總調查結果,并交流討論。第五,撰寫論文。在教師指導下,學生合作撰寫論文。在論文初步完成后,教師指導,學生修改完成后,由教師進行評價,最后完成本項目研究。

三、課程實施的策略

(一)以生活為導向,聯系生活實際,培養學生解決實際問題能力

要提高德育課程實效性,就必須基于學生真實生活。教師應注重選擇學生易于接受的教學形式,采用講故事、案例分析、模擬法庭、情景劇、時事辯論等形式,借助現代信息技術,聯系學生生活,讓學生在情境中體驗,在活動中感悟,把道理講明、講深、講透、講活,培養學生解決實際問題的能力。例如,在教道德與法治課程中“遵守規則”時,教師首先用調查問卷來了解學情,發現學生已經有了一定的規則意識,但是對一些深層次問題,如規則與自由關系認識不清。教師發起一場小辯論,正反方圍繞“規則保障自由/規則限制自由”展開辯論,據此訓練學生辯證思考問題能力,使其深刻認識自由與規則的關系,理解日常生活中自覺遵守規則的重要性。

(二)以體驗為重點,注重實踐育人,豐盈學生內在成長的力量

沒有學生切身體驗,德育就無法走進學生內心。學校積極推進一體化綜合實踐育人,旨在讓學生通過實踐積極體驗,豐盈內在成長的力量。拿理想信念教育來說,我們開展了多項體驗活動:一是開展傳統文化實踐活動。例如走進孔廟、國子監,體驗傳統文化,傳承民族精神。二是參加愛國主義教育實踐活動。例如觀看天安門升旗,參觀國家博物館、抗戰紀念館等,通過現場體驗,厚植愛國情懷。三是開展志愿服務實踐活動。例如引導學生開展關懷慰問老人、環保巡河等活動,讓學生在體驗中感受奉獻的價值。四是開展游學實踐活動。例如通過山東儒家文化之行、陜西歷史文化之行,讓學生在行走中體驗歷史理解人生。學生通過體驗,在實踐中浸潤,在活動中成長,在思考中進步,在認知上升華。

(三)以融合為趨向,家校社一體,協同推進學生道德發展

學校德育課程實施,離不開家庭和社會的支持。在育人過程中,必須堅持協同配合策略,充分發揮學校主導作用,引導家庭、社會增強育人責任意識,提高家庭、社會對學生道德發展的重視和參與,形成學校、家庭、社會協調一致的育人格局。其中,家庭教育是基礎,學校教育是關鍵,社會教育是家庭教育和學校教育的延伸,學校要協同家庭、社會構建學校、家庭和社會三位一體的育人體系。首先,學校要健全協同育人機制。完善“學校—年級—班級”三級家委會機制,建立家長學校和家長教師協會,加強家校之間的聯系。其次,加強家庭教育指導。學校可以開展家風主題活動,舉行“好家長”評選,促進家風建設。最后,構建社會共育機制。學校應充分整合和利用社會資源,搭建平臺,讓學生走出校門,走進社會,在社會實踐中實現道德發展。

(四)以發展為追求,建設高質量育人體系,促進學生全面發展

義務教育階段既是學生人生觀、價值觀形成的關鍵階段,也是學生人格、習慣、興趣發展的特殊時期。這一階段的學生模仿性、可塑性強,身心發育和道德判斷能力尚不成熟,系好“第一粒扣子”至關重要。因此,學校德育課程實施,要把學生置于主體地位,促進學生全面發展。這就需要注重德育課程建設的連貫性和可持續性,既做到從時間上不斷層,做好年段的銜接和貫通;又做到空間上不留白,做到學校、家庭、社會教育的三結合,從而為學生發展奠定一生的堅實基礎。德育課程要從不同維度指向學生發展,提升學生的道德品性及對社會的責任感和使命感,促進學生思想豐盈與凈化,形成高尚的品質與過硬的素質。