哈爾濱市“三生空間”時空演變特征分析★

李 瑩,陳志玲,譚 誠

(黑龍江科技大學礦業工程學院,黑龍江 哈爾濱 150022)

土地利用/覆被變化是改變生態環境質量的重要因素,是人類活動對自然環境進行改造的最直觀表現[1]。近年來,高速發展的人類經濟生產活動造成了土地利用方式和格局的大幅度改變,導致了一系列生態問題,也因此土地利用變化研究日益成為解決生態系統可持續健康發展的熱點途徑[2]。從功能的角度出發土地被劃分為生產用地、生態用地和生活用地,形成一個相互關聯和相互統一的多功能綜合體[3]。但現行的《土地利用現狀分類》標準是按照土地用途進行分類的[4],這導致土地的生態功能被嚴重忽視,所以亟須構建一個基于土地功能角度的、突出生態功能的分類體系[5-6]。基于以上原因,中共十八大報告中明確指出“生產空間集約高效、生活空間宜居適度、生態空間山清水秀”國土空間發展目標,使得“三生空間”概念由此產生[7]。當前,國內學者從不同視角對“三生空間”分類進行了詮釋,例如李廣東等[8]基于城市尺度從土地功能、生態系統服務和景觀功能綜合的視角構建城市生態-生產-生活空間功能分類體系,劉繼來等[9]基于國家尺度,依據土地利用現狀分類國家標準,建立了中國三生空間分類與評價體系。國際上,Zhou等[10]提出了土地利用多功能性評價的新概念指標體系,并分析了土地利用各子功能之間的關系;Wei等[11]構建了生產-生活-生態(PLE)功能評價指標體系;通過評價模型和空間集中指數分析了吉林省PLE功能特征。縱觀不同學者對“三生空間”分類的見解可得出一個結論:“三生空間”是一種功能空間,“三生空間”的分類是以土地利用主導功能為基礎的[12]。

本文立足于“三生空間”視角,以人口密集、城鎮化高、經濟較發達的哈爾濱市轄區為研究區域,選取2000年、2010年、2020年三期土地利用現狀數據,結合土地利用主導功能對研究區進行“三生空間”的識別與分類,從數量結構變化和空間格局演變兩個方面對哈爾濱市轄區“三生空間”時空演變特征進行探討,以期為哈爾濱市轄區生態環境保護和國土空間規劃提供參考策略。

1 研究區概況與數據來源

哈爾濱位處中國東北地區、東北亞中心地帶,在黑龍江省西南部,是黑龍江省的省會,副省級市,是中國東北北部政治、經濟、文化中心,被譽為歐亞大陸橋的明珠,是第一條歐亞大陸橋和空中走廊的重要樞紐、“一帶一路”節點區域、哈長城市群核心城市、國家戰略定位的沿邊開發開放中心城市。本文以哈爾濱市轄區為研究區,其位于哈爾濱市西部,介于東經125°41′~127°39′,北緯45°43′~46°25′之間,包括道里區、道外區、南崗區、平房區、香坊區、松北區、呼蘭區、雙城區、阿城區九個區(見圖1),全市轄區面積10 198 km2,總人口551.9萬人,分別占哈爾濱總面積、總人口的19.2%,58.5%,由此可見哈爾濱市轄區的人口密集和城市化程度。

本文應用2000年、2010年、2020年的哈爾濱市轄區土地利用/覆蓋數據來源于資源環境科學與數據中心,該數據是中國科學院在國家資源環境數據庫基礎上,以美國陸地衛星Landsat遙感影像數據作為主信息源,通過人工目視解譯建立的國家尺度1∶10比例尺多時期土地利用/土地覆蓋遙感監測數據集(CNLUCC)[13]。哈爾濱行政邊界數據也來源于資源環境科學與數據中心。

2 研究方法

2.1 “三生空間”分類

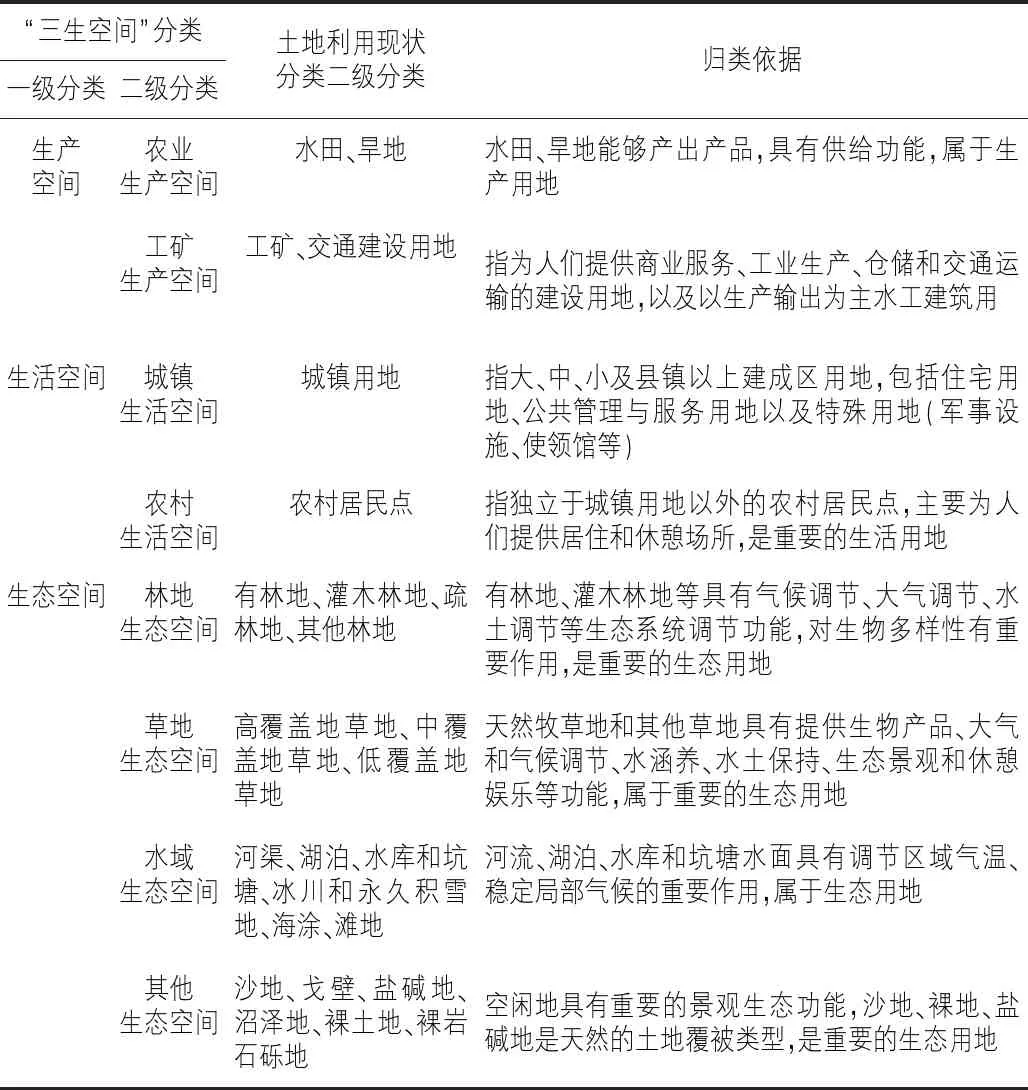

“三生空間”的分布格局是區域內自然環境演變與人類經營活動是否和諧發展的象征,因此對于“三生空間”的劃分要具有科學性、適用性。本研究依據GB/T 21010—2017土地利用現狀分類標準,結合土地利用主導功能,參考前人對“三生空間”概念、內涵、分類體系的研究對哈爾濱市轄區進行“三生空間”分類[14-15]。主要分為3個一級類,并根據空間各自所具有的屬性再細分為8個二級類。具體的劃分依據和分類體系見表1。

表1 哈爾濱市轄區“三生空間”分類體系

2.2 動態度模型

本文應用動態度模型來分析哈爾濱市轄區“三生空間”的數量變化,其可分為空間單一動態度和空間綜合動態度兩類,其中空間單一動態度不僅能反映區域內不同時期不同空間類型的變化量并且能直觀顯示其變化速率。其計算公式如式(1)所示:

(1)

其中,K為空間類型的單一利用動態度;Ua,Ub分別為研究時段的初期面積、末期面積;T為研究時長。

空間綜合動態度可以反映區域內地類變化數量的整體情況,綜合表達某一研究時段的空間類型變化強度。其計算公式如式(2)所示:

(2)

其中,LC為綜合利用動態度;T為研究時長;LUi為研究初期i類空間類型面積;LUi-j為T時段內i類空間類型變為j類空間類型的面積絕對值。

2.3 “三生空間”轉型特征分析

本文應用轉移矩陣來分析哈爾濱市轄區“三生空間”轉型特征,轉移矩陣可以定量計算各研究時段各空間類型的轉移數量和轉移關系,反映區域內空間分布趨勢。其計算公式如式(3)所示:

(3)

其中,S為面積;n為轉移前后的空間類型數;i,j均為轉移前后的空間類型;Sij為研究區域內“三生空間”某一空間類型i轉移到j類空間的面積。矩陣中的每一行元素代表轉移前的i地類向轉移后的各地類的流向信息,矩陣中的每一列元素代表轉移后的j地類面積從轉移前的各地類的來源信息[16]。

2.4 “三生空間”重心遷移分析

本文應用重心模型來探討哈爾濱市轄區“三生空間”演變方向,可直觀反映空間要素的時間演化軌跡。其計算公式如式(4)所示:

(4)

其中,LONG,LAT分別為研究區各類空間分布的重心的經度坐標和緯度坐標;longi,lati分別為“三生空間”的經度坐標和緯度坐標;Si為某類空間的面積。

3 結果分析

3.1 “三生空間”時序變化特征

3.1.1 面積變化特征

根據哈爾濱市轄區一級“三生空間”分類統計結果表2顯示,在3個不同研究時段內,生產空間是全市轄區占比面積最大的,在69%左右,反映了研究區的農業基礎之強,2000年—2010年間生產空間大幅度減小,縮減面積達140.97 km2,2010年—2020年間生產空間面積稍有增長,增加面積為36.59 km2。生態空間面積變化不顯著,總面積占比維持在23%左右,2000年—2020年間先增長80.76 km2,后下降88.28 km2。生活空間面積呈持續增長趨勢,2000年—2010年間增長60.24 km2,2010年—2020年間又增長51.59 km2。

表2 哈爾濱市轄區一級“三生空間”類型面積與占比

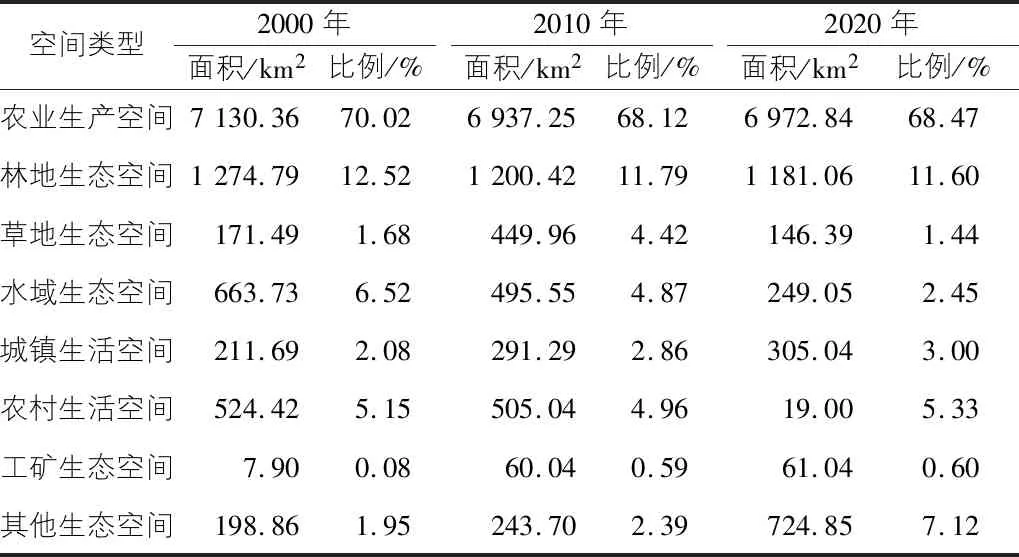

根據哈爾濱市轄區二級“三生空間”分類統計結果表3顯示,研究區總體上以農業生產空間為主,工礦生產空間面積最小。生產空間中農業生產空間所占比例高達99%,面積約高達7 000 km2,工礦生產空間僅有小部分但增長幅度明顯,2000年—2010年間農業生產空間下降了1.9%,193.11 km2,2010年—2020年間又稍有回升,上升了0.35%,35.59 km2。生態空間中主要以林地生態空間為主,但其分布不均,只集中在阿城區的東南部,并且呈逐漸減小之態,2000年—2020年從1 274.79 km2減少至1 181.06 km2,一共縮減了93.73 km2,水域生態空間在研究時段內不斷減小,變化幅度強烈,研究初期10年間面積減少168.18 km2,研究末期10年面積又持續減少了246.5 km2,草地生態空間呈先增長后下降的趨勢,其他生態空間不斷增長。生活空間中城鎮生活空間不斷擴張,2000年—2010年擴張面積最為顯著,增加達79.6 km2,農村生活空間先減小19.38 km2,后增加37.85 km2。

表3 哈爾濱市轄區一級“三生空間”類型面積與占比

3.1.2 動態度變化特征

根據土地利用動態度模型分析哈爾濱市轄區“三生空間”數量結構變化,用單一動態度反映各空間類型變化活躍程度,綜合動態度可以反映區域內部各類空間局部和整體變化強度。從一級“三生空間”動態度(如表4所示)來看,2000年—2010年間生產空間單一動態度為-0.2%,面積減少最大,總共減少140.97 km2,生態空間和生活空間有所增長,其中生活空間變化劇烈,擴張速度快,單一動態度達0.82%;2010年—2020年間生態空間大幅度減少,單一動態度為-0.37,生活空間依舊持續擴張,擴張速度相比較前10年較有緩和,單一動態度為0.65%,生產空間后10年面積變化不明顯,單一動態度為0.05%。縱觀整研究期的“三生空間”動態度,2000年—2020年綜合動態度中生產和生態空間變化相對穩定,生活空間變化較劇烈;單一動態度中生產空間先減后增,生態空間先增后減,生活空間不斷增加的趨勢。

表4 哈爾濱市轄區一級“三生空間”動態度 %

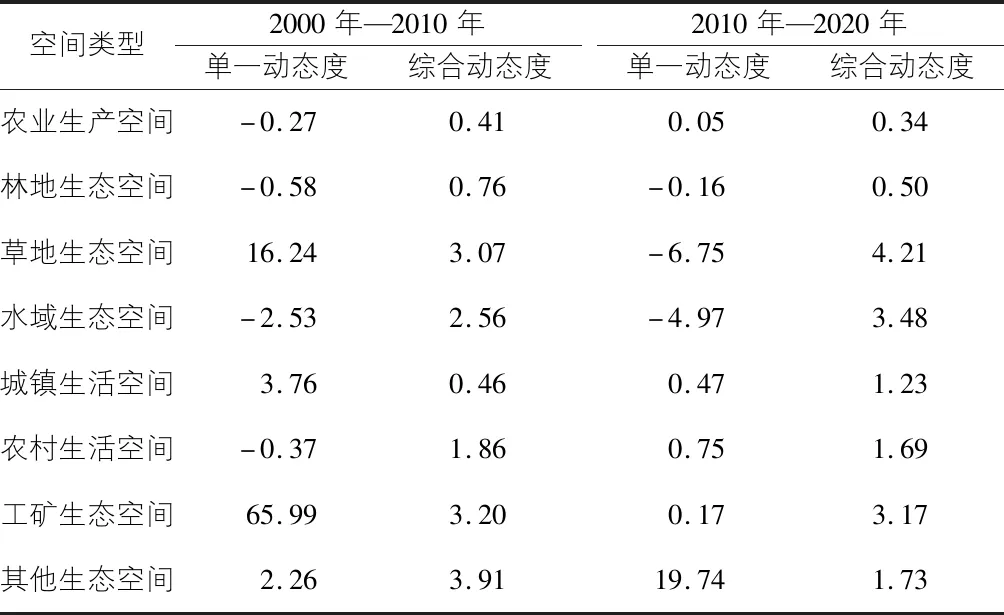

從二級“三生空間”動態度(如表5所示)來看,2000年—2010年間單一動態度為負的有農業生產空間、林地生態空間、草地生態空間和農村生活空間,其中農業生產空間面積減少最多,單一動態度達-0.27%,反映農業生產空間被大量侵占,水域生態空間變化最為強烈,單一動態度為-2.53%,反映水域生態空間在這前10年間發生了激烈演變,林地生態空間和農村生活空間的單一動態度為-0.58%和-0.38%,這反映了前10年生態環境在惡化,城鎮化進程在加速。單一動態度為正的有草地生態空間、城鎮生活空間、工礦生產空間和其他生態空間,其中工礦生產空間單一動態度最高,達到65.99%,直接說明了2000年初哈爾濱市轄區的工業生產能力微不足道,到2010年時工業生產已經得到高速發展。城鎮生活空間隨著經濟發展持續擴張,單一動態度為3.76%。2010年—2020年間單一動態度為負的有林地、草地、水域生態空間,單一動態度分別為-0.16%,-6.75%,-4.97%。其余單一動態度均為正且保持相對穩定,其中值得注意的是其他生態空間大面積增加,單一動態度達19.74%,間接反映后10年間生態保護政策起到了關鍵性作用。觀察整個研究區的綜合動態度可以發現,前期由于國家處于經濟加緊追趕階段,工礦生產空間和城鎮生活空間的變化相對劇烈,后期國家提出諸多生態保護政策使工業生產和城市化速度得以控制,生態用地有所增加。

表5 哈爾濱市轄區二級“三生空間”動態度 %

3.1.3 “三生空間”結構轉型特征

本文利用ArcGIS的疊加分析功能得到哈爾濱市轄區2000年—2020年兩個時段的“三生空間”轉移矩陣(見表6,表7),以此來明確反映各空間類型之間的轉移關系和轉移數量。縱觀整個研究期,2000年—2010年間以生產空間轉出為主,約占總轉出面積的55%,達547.32 km2,其中農業生產空間轉變為農村生活空間最為明顯,轉移面積有164.52 km2,轉變為城鎮生活空間相對較少,有58.56 km2,轉變為工礦生產空間只有37.99 km2的極少部分。生態空間的轉出面積256.97 km2,占25.9%,其中草地、林地生態空間轉變為農業生產空間較為明顯,分別是62.98 km2和79.03 km2。生活空間轉出面積最小。2010年—2020年間以生產空間轉入為主,轉入總面積約為50.06%,其中農村生活空間轉入為農業生產空間的面積最大,有154.64 km2,這是由于后10年 當地政府意識到地處幅員遼闊的平原地復農業生產的重要性,這不僅是糧食的保證更是對生態的恢復。也是基于生態保護的原則,2010年—2020年間工礦生產空間的轉入面積相較于10年前有相對減小,主要是從農業生產空間準入了19.42 km2。

表6 哈爾濱市轄區2000年—2010年“三生空間”轉移矩陣 km2

表7 哈爾濱市轄區2010年—2020年“三生空間”轉移矩陣 km2

3.2 空間變化特征分析

3.2.1 “三生空間”分布特征

根據上述“三生空間”分類體系,使用ArcGIS軟件對哈爾濱市轄區土地利用數據進行分類,形成哈爾濱市轄區“三生空間”分布圖(見圖2)。從圖2中可以看出,哈爾濱市轄區2000年—2020年的“三生空間”整體變化并不突兀,大多在原有空間類型下進行擴張或縮小。全市轄區主要以生產空間為主,其中雙城區的生產空間面積最大,其次是呼蘭區、阿城區;生態空間主要分布在松花江流經區域和阿城區東南部;生活空間一部分集中分布在道里區、道外區、香坊區、平房區和南崗區彼此相鄰所形成的環形區域內,其余零星四散,形成“一星多點”的分布格局。值得注意的是阿城區三生空間分布極具特點,由于阿城區地處張廣才嶺與松嫩平原的緩沖地帶,東部山區峰巒疊翠,西部平原坦蕩開闊,就此形成了東部生態空間與西部生產空間包圍中部生活空間的特點。

哈爾濱市轄區的城鎮生活空間集中分布于道里區、道外區、香坊區和南崗區與松花江毗鄰的區域以及平房區大部分區域,農村生活空間四處分散于松北區、雙城區、呼蘭區和阿城區西部。由于本研究區域地勢平坦、水源充沛、氣候適宜、土壤肥沃,故農業生產空間遍布全市轄區除城鎮生活空間以外的區域,工礦生產空間極少,其中有阿城區鋼鐵產業園區、紅星水庫等,松北區隨著經濟發展產生了哈爾濱松北經濟開發區,平房區有哈飛公司機場、拉濱鐵路等重要的交通與航空運輸用地。林地生態空間只在阿城區東南部的松峰山鎮、平山鎮和金龍山鎮等分布,草地生態空間、水域生態空間和其他生態空間主要隨松花江流經分布。

3.2.2 重心遷移特征

本文利用ArcGIS的空間統計分析計算哈爾濱市轄區的2000年—2020年的重心遷移軌跡,以此來分析各空間類型的重心轉移方向。由圖3可知,在研究區20年間,城鎮生活空間先從2000年南崗區的東北部逐漸向西南部遷移,到2010后從西南部向平房區和阿城區城鎮生活中心遷移,這是由于后期平房區和阿城區經濟得到大力發展。工礦生產空間在2000年初主要集中在雙城區,到2010年松北區、呼蘭區和平房區的工業用地持續狂漲,所以工礦生產重心大幅度遷移到這三個區域的中心。哈爾濱一直是我國重要的糧食生產基地,2000年—2020年農業生產空間沒有明顯遷移,前后期變化的主要原因分別是受到城市化和生態恢復政策影響。林地生態空間集中分布于阿城區,2000年—2010年間重心遷移變化比較大,主要受城鎮和農村生活空間擴張影響;草地的分布主要在松花江流經區域,所以草地和水域的重心遷移方向相似。農村生活空間的重心遷移方向與農業生產空間相似。其他生態空間的重心變化主要受水域的影響,2000年—2020年雙城區和呼蘭區所含的松花江水域大部分變為其他生態空間。

4 結論

本文基于三生空間視角,結合本研究土地利用特點和前人研究成果建立了哈爾濱市轄區“三生空間”分類體系,并從時間和空間兩個維度分析哈爾濱市轄區“三生空間”的時空演變特征,得出主要結論如下:

1)從時序變化方面對比分析2000年—2020年各空間類型的面積和結構變化:前10年城鎮生活空間擴張、農村生活空間縮小、工礦生產空間大幅度增加,說明這10年正是哈爾濱城市化進程和工業大力發展的時期。后10年城鎮生活空間、工礦生產空間極小擴大,農村生活空間增加,說明政府出臺的生態保護政策得到有效實施,但同時也側面反映了哈爾濱經濟狀況受到制約。

2)從空間轉型方面對比分析2000年—2020年各空間類型的轉移矩陣:前10年轉出以林地、草地、農村生活用地向農業生產用地最為明顯,同時大量農業生產用地轉變為其他生態用地。后10年主要是農業生產用地向城鎮、農村生活、其他生態用地轉移,再由林地、草地、農村生活用地轉入,同時其他生態空間有草地、水域用地的大量轉入。

3)從空間變化特征方面對比分析2000年—2020年各空間類型的分布和重心遷移:哈爾濱市轄區的國土空間分布格局具有區域規律性,發展歷程具有歷史性。全市轄區主要以生產空間為主,生態空間集中分布在阿城區,生活空間中城鎮生活空間集中在主城區,農村生活空間四處分散全市轄區。研究期間,前10年的重心遷移變化最明顯,主要是工礦生產空間和其他生態空間的重心遷移距離最長。

綜上,以上研究工作以期為哈爾濱市“三生空間”用地結構規劃以及土地資源可持續利用政策的制定提供參考依據。