政府引領與寓“科”于樂

——世界各國科普教育發(fā)展的啟示

文/陳柳岐

我國第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要提出,“堅持創(chuàng)新在我國現代化建設全局中的核心地位,把科技自立自強作為國家發(fā)展的戰(zhàn)略支撐。”促進青少年群體理解、參與科技創(chuàng)新,全面提高青少年群體的科學素質,是科普工作的重點任務,尤其是在“雙減”政策初顯成效的背景下,青少年科普教育就成為目前比較緊迫的任務。

教育專家普遍認為,面對的對象年齡越小,科普教育越重要。一些國家在青少年中開展科普教育有一些好的經驗、模式,值得我們借鑒和學習。

制定科普教育鼓勵性措施

科技創(chuàng)新、科技發(fā)展究其根本還是人才競爭,科技發(fā)達國家非常重視科普教育相關制度的制定與落實。

美國政府在2009年提出,計劃將GDP的萬分之三投資于科學教育等相關方面,這超過了太空競賽時期美國于1964年創(chuàng)造的科研投資最高額。

歐盟國家在從第七研發(fā)框架計劃(2007—2013年)開始,每年投入經費增加到4700萬歐元。

從2010年2月開始,英國商業(yè)、創(chuàng)新與技能部組織的科普專家小組推出《英國科普行動計劃》,用于科普和國際合作預算平均每年4000萬英鎊。

日本政府的科普理念是:科學技術的發(fā)展必須得到社會大眾的理解與支持。日本現已形成課堂與課外、學校與社會、政府與團體(或企業(yè))互相關聯,有機配合的青少年科普教育體系,對科普教育重要性的認識正在化為社會各界支持科普教育的舉動。

在制定鼓勵性措施這方面,我國可以鼓勵中小學生科普教育和學科教育相互融合、促進。校內科普教育不應該被當成負擔,理工類學科本身就具有科普教育的客觀基礎,應在制度化層面強化青少年科普教育。

設立專項資金推動科普教育

歐美一些國家的科技界在科普教育的推動過程中普遍承擔了非常重要的角色,尤其對青少年科普教育起到了喚醒和引領的作用。

在美國的科普教育中,參與科普最多的是美國科學基金會,通過資金資助等模式促進科普教育,其中以美國科學促進會和史密森尼學會為代表的民間團體影響最大。美國所有的科技項目,都包含“對公眾宣傳”的內容。美國科學基金會為鼓勵研究人員開展相關科普活動,設立了“研究經費追加科普撥款”制度。

美國非常重視青少年學生的科學創(chuàng)新培養(yǎng)。從上世紀70年代起實施“學生——科學家伙伴關系”計劃,讓學生參與到科學家的研究課題當中。美國科學界認為,中小學生們收集的數據是寶貴的研究資料。同時,學生們因為能夠參加真正的科學研究而興趣高漲。

英國采取了兩方面工作推動科普教育,一方面英國各研究理事會每年兩次征集科學家開展科普項目活動,由科學家自己決定形式和內容。另一方面科技組織和科技團體也在科普工作上發(fā)揮了重要作用,其中比較著名的有皇家科學研究與普及所和皇家學會等。皇家科學研究與普及所最具影響的科普活動是每年圣誕節(jié)期間舉辦的圣誕科學講座。該講座由著名物理、化學家法拉第于1826年發(fā)起,目的是使少年兒童感受到科學的無窮樂趣,喚起他們對科學的熱愛。皇家學會每年還通過舉辦研討會、講座、展覽等形式,增進科學家與公眾間的交流,讓公眾走近科學、理解科學。

發(fā)揮“科普達人”帶動效應

美國科普作家扮演著極其重要的角色,如阿西莫夫、薩根等,他們的科幻作品激發(fā)了眾多青少年對科學的興趣。同時,美國國內的著名科學家,包括諾貝爾獎獲得者,經常被邀請到中小學校,與學生暢談科學問題。很多普通科研人員,也會被安排到中小學校指導學生開展科技活動。

日本將各類博物館和科學館的工作人員,科技領域的教育者,與科技相關工作的行政機關、研究機構的負責人,從事科技新聞報道的記者,從事科學節(jié)目制作人員以及非營利獨立機構(以提髙國民科學素養(yǎng)為目標而進行科學傳播為目標)的法人等均列為“科學傳播員”,將其與“專業(yè)研發(fā)人才”“經營管理人才”“科技成果社會化人才”“技能型人才”列入今后要大力培養(yǎng)和吸引的五類科技人才。

加拿大科學家、研究人員在從事科學研究的同時,大多積極參與科普創(chuàng)作,作科普報告,義務擔任科學輔導員,撰寫科學(科普)文章、圖書、電視解說等。

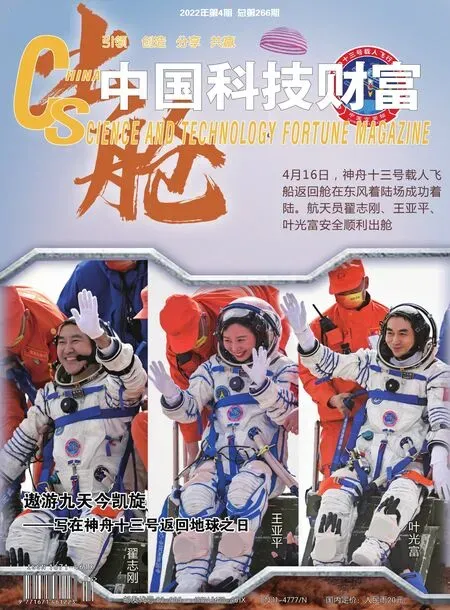

近年來我國出現了一大批科技成果,彰顯了邁向科技大國的決心和能力。如何充分利用這些重大科技事件進行科普教育是一個需要思考的問題。值得肯定的是,航天員王亞平太空授課,很有必要推廣。我們還需要更多在科技一線的工作人員參與科普教育,把這樣有影響力的科幻作家、科學工作者、大學教授等,納入到科普教育的推廣活動中來,請他們對中小學生進行科普教育。

開展大型科技節(jié)活動

從發(fā)達國家科普教育看,通常把中小學生作為最主要的科普教育對象,以激發(fā)青少年的科學興趣為首要目的。科普教育的目標不是培養(yǎng)和造就科學家,而是通過開展科技活動喚醒青少年內心的科學意識、創(chuàng)新意識、探索意識。

除了早期的“公眾科學節(jié)”外,美國從2010年開始舉辦“科學技術節(jié)”。英國科技節(jié)中規(guī)模最大、影響最深的是“全國科學、工程和技術周活動”和“科學節(jié)”。加拿大除了每年10月舉辦“全國科技活動周”,還在每年3月面向全國推動“青少年科學月”。日本最大規(guī)模的科普活動是每年一度的“科學技術周”,從1960年至今已經連續(xù)舉辦了62屆。俄羅斯規(guī)定每年2月8日為“科學節(jié)”,每年4月的第3周為“科學周”。

我國也可以通過設立全國性的科技節(jié)來促進科技普及和科技創(chuàng)新,推動科普教育活動深入人心,提升全民科學素養(yǎng),培養(yǎng)青少年對科技的興趣,摒棄“死讀書”,培養(yǎng)創(chuàng)新思維。

充分利用“動手動腦”的科技場館

日本極其注重博物館在促進青少年科普教育中的重要作用,并逐步建立了以博物館為中心的科普教育網絡。日本還規(guī)定博物館要在周末開放研究室,以便青少年學生有機會接觸不同領域的尖端研究。

美國非常重視利用科學館、博物館等進行青少年科普教育。例如波士頓科學館有多種“動手動腦型”活動站——可以讓參觀學生重新設計伽利略自由落體實驗,利用傳感器測試身體對刺激性物質的反應,研究魚的形狀對游動速度的影響,甚至可以自己動手設計、制作太陽能汽車模型等。美國教育界有一種共識:“聽見的,會忘記;見到的,易記住;做過的,方理解。”

英國開展青少年科普教育活動的一個重要場所是科技博物館和科技中心。其中,位于倫敦的科學博物館展出內容十分豐富,涵蓋了英國科技發(fā)展史上所有重要時期和重要科技成果。在這里,參觀者可以看到引發(fā)英國工業(yè)革命的瓦特蒸汽機,也可以看到最新的人類DNA測序機和培育克隆羊多莉時用來融合成年體細胞和去核卵細胞的融合器。

我國的科技場館從數量上說還難以滿足公眾的需求,從科普質量上需要更多互動,更大程度激發(fā)更多孩子對科學的興趣。

在科技競賽中提高創(chuàng)新能力

美國極其重視各類科技競賽,目前最火的科技類競賽有谷歌科學挑戰(zhàn)賽、英特爾科學獎、國際太空城市設計大賽、世界青少年發(fā)明展等。其中“國際太空城市設計大賽”面向8-12年級的學生開放,參賽選手需要按要求設計出獨特的太空城市方案。參賽選手將全面展示其在數學、物理、計算機、工程、商業(yè)、生命科學、藝術等領域的知識、技能與創(chuàng)新能力。目前該賽事已經演變成全球性的比賽。

從2011年起,日本科學技術振興機構聯合教育委員會與各地方企業(yè)舉辦科學甲子園全國大會,面向高中學生,開展科學、數學、信息等多領域的全國性比賽,為愛好科技的高中生建立起一個交流和競爭的場所。

我國也應該開展更多面對中小學生科技類競賽活動。目前我國面對中小學生的科技類競賽活動一方面活動本身太少,上億中小學生只有少量的科技類競賽活動;另一方面科技類競賽活動參與對象太少,只適合很少一部分學生參加,起不到科普的作用。目前中小學生的科技類競賽活動還存在規(guī)范問題,期盼未來有更多的科技類競賽活動能讓中小學生參與。