不同碳氮比下豬糞高溫堆肥腐熟進程研究

朱 磊,關文義,程謙勛,朱 佳,李孝良,喬策策,劉健健,趙建榮,武 艷*

(1.安徽國禎環衛科技有限公司,安徽合肥 230000;2.安徽科技學院,安徽鳳陽 233100)

目前,畜禽養殖業的發展給環境造成不同程度的危害[1]。高溫好氧堆肥由于發酵溫度高和最終成品腐熟充分等優點[2],是目前處理畜禽糞污使其轉變為有機肥的常用方法。堆肥過程極其復雜,C/N、含氧量和堆體大小等均影響堆肥進程[3-5]。C/N為堆肥影響因素之一,C/N過低,有機物分解快易流失氮素;而C/N太高,則會限制微生物分解有機物料,導致發酵周期延長[6-7]。因此,調節C/N成為控制堆肥進程的重要方法,通常情況下,需要在堆肥原料中添加C/N較高的物料以調節C/N,如秸稈和木屑渣等。

肥料的腐熟度在一定程度上影響植物的生長潛力[8],未腐熟的有機物料帶有一定的有害物質[9]。因此,肥料安全性基本要求要保證腐熟度。但是由于不同堆肥物料理化性質差異巨大,且不同堆肥條件也會影響堆肥過程中物質的轉化[10]。因此,如何加快堆肥腐熟成為研究的熱點。

豬糞富含作物所需的各種營養元素及有機物質,可以作為一種重要的有機肥資源[11-13]。該研究基于不同的木屑添加比例與豬糞配制成不同碳氮比的原料,采用條垛式好氧堆肥,用具有代表性的理化指標監測堆肥進程,探究堆肥進程中關鍵理化性質和養分的變化,以研發豬糞和木屑為原料的高溫高效堆肥工藝,以期為有機肥料行業的發展提供有力的理論基礎和依據。

1 材料與方法

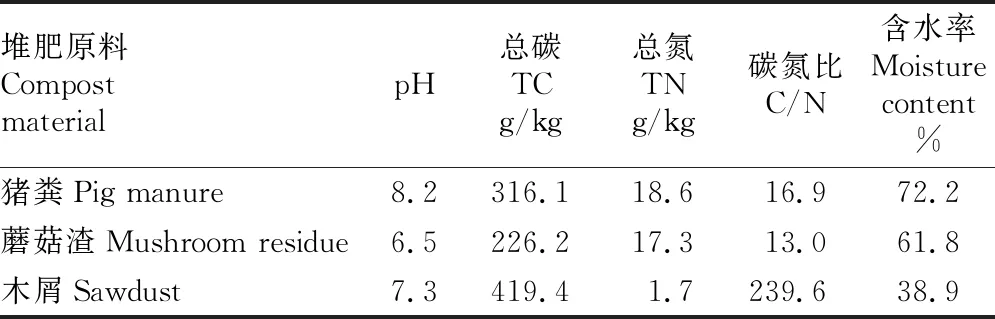

1.1 供試原料以新鮮豬糞為主料、蘑菇渣和木屑為輔料進行高溫好氧堆肥。原料均由安徽鑫圣環保有限公司提供,堆肥過程在該公司工廠內(33°36′N,115°01′E)進行。堆肥原料的基本理化性質見表1。

表1 堆肥原料的理化性質

1.2 試驗方法

1.2.1試驗設計。試驗按照豬糞、蘑菇渣和木屑質量比(DW)設置3個處理:堆體1,C/N=15.0,1∶1∶0;堆體2,C/N=25.5,1∶1∶1;堆體3,C/N=34.9,1∶1∶2。將新鮮的豬糞、蘑菇渣和木屑稱重、混勻。3個處理分別建立長5.5 m、寬2.6 m、高1.4 m的條垛式堆體。初始含水量統一調整到60.0%左右。

1.2.2樣品的采集與保存。在堆肥過程中,樣品的采集分別于第0、1、5、16、25和39天進行。取完后一份保存于4 ℃以測定含水量、pH、電導率(EC)和發芽指數,另一部分進行自然風干、粉碎、過篩用于測定總碳、總氮、總磷、總鉀。

1.2.3理化性質的測定。每天14:00使用水銀溫度計測定堆體溫度,同時測定環境溫度;含水量、pH、電導率(EC)、發芽指數和總碳、總氮、總磷、總鉀含量測定參考劉超等[5]的方法。

1.3 數據分析使用Microsoft Excel對數據進行統計,用SPSS 22.0軟件進行單因素方差分析(ANOVA)分析樣本之間的差異,用Duncan檢驗來比較處理間的差異(P< 0.05)。

2 結果與分析

2.1 堆肥過程中溫度的變化從圖1可以看出,堆體1的溫度在14 d內升至50 ℃以上,而堆體2和堆體3的溫度在5 d內迅速升至50 ℃以上,且其高溫期持續時間更長。3個處理在50 ℃以上的高溫期分別維持11、29和29 d后,溫度開始下降。結果表明,C/N為25.5和34.9的堆體溫度上升更快且持續時間長、腐熟效果更好。

圖1 堆肥進程中溫度的動態變化

2.2 堆肥過程中含水量的變化根據溫度變化分別取升溫期(第0天、第1天)、高溫期(第5天、第16天)和降溫期(第25天、第39天)共6 d的樣品。從圖2可以看出,堆肥過程中各處理含水量均逐漸下降,水分的損失主要是發生在高溫期和降溫期(第5~39天),而升溫期的損失較少。3個堆體的初始含水量分別為60.4%、56.1%和58.4%,至堆肥結束,3個堆體的含水量分別減少了35.1%、49.1%和50.0%,即堆體2和堆體3的水分蒸發量最大。

圖2 堆肥進程中含水量的動態變化

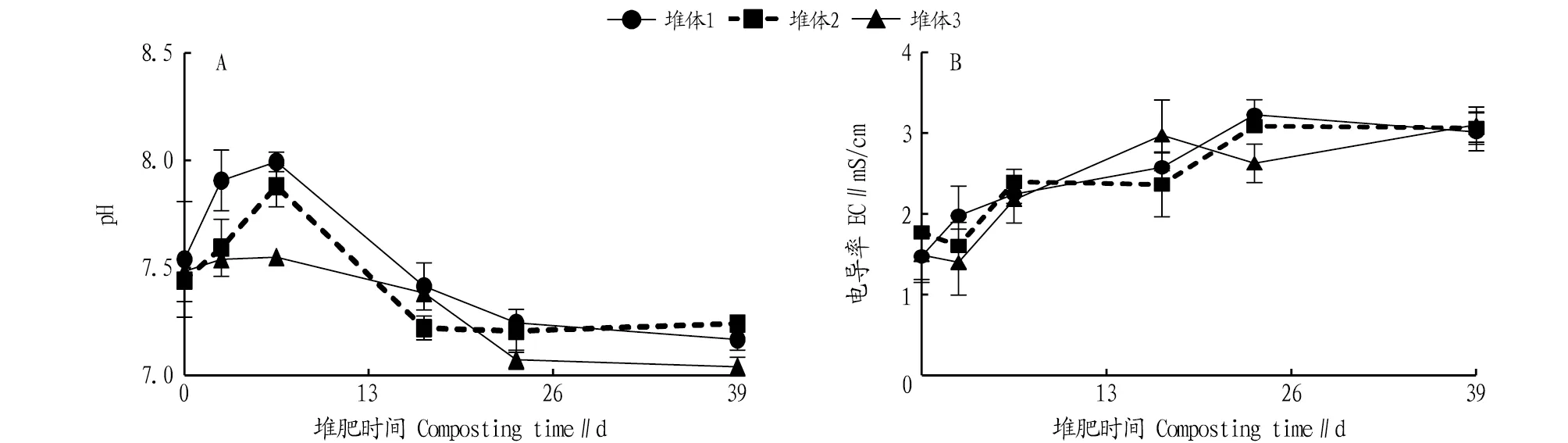

2.3 堆肥過程中pH和EC的變化從圖3A可以看出,堆肥進程中,3個堆體的pH均呈先上升后下降的趨勢,其中堆體1從初始的7.54在第1天迅速上升至7.81,至堆肥結束時,下降至7.16;而堆體2和堆體3的pH先緩慢上升后下降,堆肥結束時分別達到7.26和7.03。

由圖3B可知,堆肥進程中,各個處理的EC在堆肥升溫期和高溫期逐漸上升,隨后趨于穩定。EC逐漸升高可能是微生物分解有機物產生磷酸鹽、銨鹽等和堆體中含水量逐漸減少的結果。在堆肥后期,翻堆過程和含水量減少會造成氨的大量揮發,最終導致堆體的EC保持穩定。

圖3 堆肥過程中pH(A)和電導率(B)的動態變化

2.4 堆肥過程中總碳含量、總氮含量和碳氮比的變化從圖4可以看出,堆肥起始階段3個堆體總碳含量分別為27.7%、33.8%和36.5%,隨后逐漸下降,至堆肥結束時,總碳含量分別減少至18.3%、24.9%和27.3%。3個堆體的總氮含量在堆肥升溫期都呈下降趨勢;各處理中,堆體1的下降幅度比堆體2和堆體3大;其中堆體1從堆肥初始的1.73%下降至第25天的1.35%,隨后繼續下降至1.32%;而堆體2和堆體3的總氮含量分別下降至第16天的1.33%和1.19%,之后保持穩定。在堆肥后期,隨著堆體中有機物的消耗和水分的散失,總干物質重量的下降幅度與總氮含量下降幅度保持平衡,從而出現總氮含量相對平衡的現象。

圖4 堆肥進程中總碳和總氮的動態變化

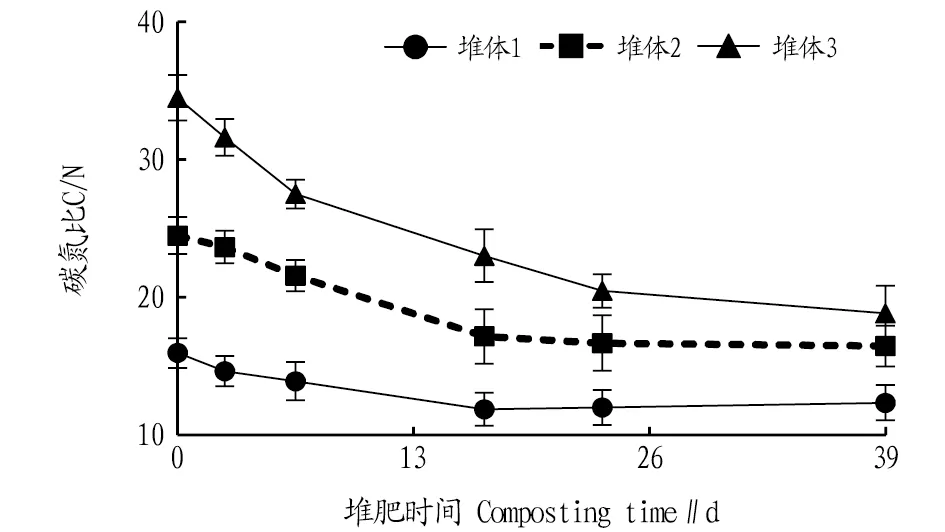

從圖5可以看出,3個堆體的C/N呈逐漸減小的趨勢,其中在堆肥16 d前下降較多,而后逐漸保持穩定。由于在堆肥初始2個堆體添加了不同量的木屑,堆體2和堆體3的初始C/N分別為25.5和34.9。堆肥結束時3個堆體的C/N分別降至14.3、18.4和21.3,且堆體3的下降幅度明顯高于堆體1和堆體2。

圖5 堆肥過程中碳氮比的動態變化

2.5 堆肥過程中總磷和總鉀含量的變化從圖6可以看出,3個堆體中總磷含量在堆肥進程中均呈上升趨勢,堆體2和堆體3的總磷含量分別由1.28%、1.21%升高至1.55%、1.46%;堆體1中總磷的初始含量為1.43%,隨后出現波動,堆肥結束時總磷含量升至1.77%。總鉀含量在堆肥過程中呈上升趨勢;堆肥結束時,3個堆體的總鉀含量相對初始含量分別增加了11.41%、15.53%和25.02%。由于堆肥效率不同,堆體2和堆體3總鉀上升含量明顯高于堆體1。

圖6 堆肥過程中的總磷和總鉀的動態變化

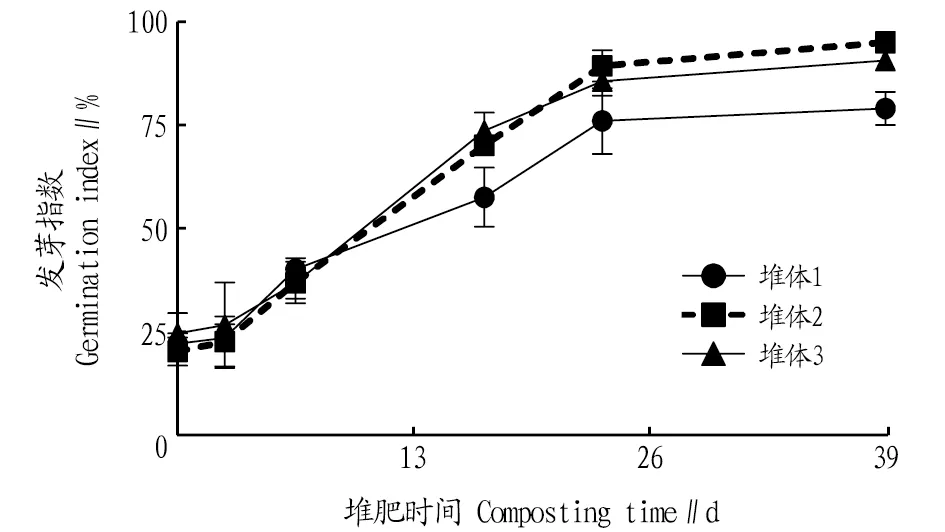

2.6 堆肥過程中發芽指數的變化從圖7可以看出,在堆肥初期發芽指數沒有明顯差異。堆肥進程中,各個處理的發芽指數呈上升的趨勢,其中在堆肥初期上升緩慢,而進入高溫期后則迅速升高。堆體2和堆體3在第25天后的發芽指數均為80%以上,表明達到腐熟標準;而堆體1至堆肥結束時才達到腐熟標準。3個堆體中,堆體2和堆體3比堆體1先達到腐熟,且發芽指數高于堆體1,表明其具有更高的腐熟度。

圖7 堆肥進程中發芽指數的動態變化

3 討論與結論

在畜禽糞便無害化處理中,高溫是優質堆肥的一個必要條件。該試驗中各處理溫度均能達到50 ℃以上并維持超過10 d,這說明3個堆體均達到腐熟和無害化處理的要求[14]。堆肥升溫期,微生物首先利用堆體中的糖、蛋白質等易降解利用的物質產生熱量使堆體升溫[15],堆體2和堆體3的升溫速度快于堆體1,該試驗的研究結果與何惠霞等[16]的研究結果類似。由此可見,高溫好氧堆肥中,C/N為25.5和34.9的堆體溫度上升更高且持續時間長、腐熟效果更好。

水分的散失與溫度和微生物代謝活動存在一定的正相關,說明堆體2和堆體3能讓微生物更好地進行生理代謝活動[17]。堆肥結束時各處理的pH均在7.04~7.24,黃炎[18]研究表明pH為6.9~9.1時堆肥微生物活性較高。因此,各個處理均滿足高溫好氧堆肥對pH的要求[19]。堆肥過程中的電導率變化表明微生物在堆肥過程中同化利用了堆體中的離子,且堆體2的微生物活動更活躍。

該研究中,堆肥起始階段3個堆體總碳含量逐漸下降至堆肥結束。這是因為堆肥是微生物利用碳源而使原料逐漸腐熟的過程,微生物能夠利用堆體中蛋白質和糖等物質,產生CO2、H2O以及熱量[20]。堆肥過程中,部分氮以NH3的形式揮發的速率高于總干物質損失的速率,從而使堆體總氮含量不斷減少[21]。該試驗中各處理的 C/N 均逐漸下降,這與趙建榮等[22]的研究結果一致,這是由于堆肥微生物代謝活動消耗大量碳水化合物所致。普遍認為堆肥腐熟標準要求堆肥產品 C/N 降為20以下。因此,3個堆體均達到腐熟條件。堆肥結束時,3個處理堆肥總磷和總鉀含量比堆肥初始均有所增加,這是由于堆肥的總干物質量下降所致。按照農業部行業標準 NY 525—2021《有機肥料》,堆體1和堆體2處理符合養分標準。

有機肥料發芽指數大于70%是堆肥腐熟比較客觀的標準[23]。該研究中3個堆體在堆肥結束時發芽指數均大于85%,說明3個堆體均已是腐熟狀態,而相對于堆體1,堆體2的腐熟效果較好。綜上所述,合適的碳氮比(25~35)可以提高堆肥效率。