銅綠微囊藻和微囊藻毒素的去除研究進展

王鏵,陳龍飛,陳廣洲,3

(1.安徽建筑大學 水污染控制與廢水資源化安徽省重點實驗室,安徽 合肥 230601;2.安徽建筑大學 環境污染控制與廢棄物資源化利用安徽省重點實驗室,安徽 合肥 230601;3.安徽建筑大學 安徽省生態文明研究院,安徽 合肥 230601)

由于水體的富營養化,導致湖泊、河流中藻類水華爆發頻繁。水中含有大量藍藻會影響水體的色度和濁度,嚴重污染水質,影響飲水安全[1]。水華中的藻類繁多,不同的地域水中主要藻類的類型也不同。以太湖、滇池、巢湖為例,水中藻類主要是銅綠微囊藻[2]。銅綠微囊藻屬于有毒藻類,在生長代謝過程中,會產生微囊藻毒素(MCS),而MCS在人體內的積累,會損害人的肝臟,更甚者引發癌變[3]。

傳統的飲用水處理工藝包括混凝、沉淀、過濾、消毒,能夠將含藻水中的銅綠微囊藻和胞內MCS有效去除和降解。但當水中藻密度過高時,需要投加大量的混凝劑,會增加運行成本,且除藻效果較差[4];而進入管網中的藻類會促使管中細菌的滋生,對水質造成二次污染,藻類有機物質也會和余氯發生反應[5]。此外,在水處理工藝中,在二沉池中沉降下來的污泥中也會包含大量的銅綠微囊藻,在污泥儲藏過程中,微囊藻細胞裂解死亡,會釋放出大量MCS[6]。這些胞外MCS能較好地溶解在水中,會對水體產生二次污染。隨著水處理技術的發展,已經有很多的方法用于去除銅綠微囊藻以及降解MCS。本文主要對去除銅綠微囊藻和降解MCS的方法進行系統性闡述,以期為未來藻處理提供思路。

1 銅綠微囊藻的去除方法和機理

藍藻水華的頻繁爆發,已經嚴重影響人們的飲用水安全。傳統的水處理工藝在處理含藻水時由于藻細胞密度較小,混凝時形成的絮體較為松散,混凝效果差,去除效果不是很理想。除藻的方法有化學法、生物法和物理法。藍藻是能進行光合作用的自養型生物,藍藻的光合作用主要是依賴光系統反應中心Ⅰ、光系統Ⅱ和藻膽體進行能量的轉換[7],而氧化劑能夠破壞藻細胞光合作用過程中能量和質量的傳遞。化學法主要是利用氧化劑如 H2O2、KMnO4、O3、氯化物,通過抑制藻細胞生長和光合作用,使藻細胞失活,提高藻類的去除率。

微囊藻運動性強,形態多樣,聚合氯化鋁對藻細胞的去除效果不明顯。Wang等[8]研究了KMnO4對銅綠微囊藻的作用效果,采用了預氧化結合絮凝的方式,用KMnO4對銅綠微囊藻進行氧化預處理,結合聚合氯化鋁(PAC)進一步處理;較PAC單獨處理,發現經KMnO4氧化后的藻細胞,混凝后去除率可以達到100%。在氧化預處理含藻水時,氧化劑的劑量十分重要,氧化劑投加量較大會在除藻的同時造成藻細胞裂解死亡,導致胞內有機物如MCS釋放到水體中,使水體的水質惡化。此外,當投加量較大時,溶液中會殘存Mn2+。為了解決上述問題,Jeong 等[9]將KMnO4與活性炭結合,發現在除藻的同時,活性炭能夠有效吸附藻類代謝副產物藻毒素和殘留的Mn2+,microcystin-LR的去除率在90%以上,效果較好。在組合方面,Jian等[10]將KMnO4和砂濾膜結合處理含藻水,相較于活性炭僅能吸附水中的有毒物質,砂濾膜可以將微囊藻以及其代謝副產物攔截在膜上,在滅藻的同時可以緩解濾膜的污染,提高濾膜工作的效率。Qi 等[11]將KMnO4與 Fe(Ⅱ)結合,氧化預處理含藻水后添加混凝劑,發現對銅綠微囊藻去除率將近80%,水中Mn2+的濃度也遠低于0.05 mg/L;同時,Fe(Ⅱ)能夠適當地抑制KMnO4的強氧化作用,避免藻細胞結構被破壞[12],但KMnO4預氧化也存在一些不足,當KMnO4濃度過高會使水體呈現粉紅色。

生物法相對化學法具有不產生二次污染、低耗能等優點,Xu 等[13]用蠟樣芽孢桿菌菌劑對有藍藻的蝦塘進行了溶藻試驗,56 d后藍藻的溶藻率高達 93.75%。溶藻細菌是一種以直接或間接方式溶解破壞藻細胞結構或抑制藻類生長的細菌,除外還有利用沉水植物的化感作用來影響藻類的生長的研究[14]。盧露等[15]在廣州流花湖分離獲得一株溶藻菌株EA-1,研究其銅綠微囊藻的溶藻效果最終實現3 d內完全除藻,葉綠素a含量為2.39 mg/L時,共培養6 d后,抑制率為(84.1±1.3)%。而物理法主要為機械除藻等方法,缺點在于不能去除部分藻類死亡后釋放的有毒物質,且難以大面積使用,成本較高[16]。

藍藻難以被有效去除,除了自身特點外,藻類有機物質的產生也是十分重要的因素,藻類有機物質包括胞外和胞內有機物質[17],主要由多糖、蛋白和脂類組成[18]。而混凝劑會和藻類有機物質反應,阻礙混凝劑的水解,使得除藻效果較差[19]。氯化預處理能夠降解水中溶解性有機物質,降低其對混凝效果的影響。Ma 等[12]研究了氯化對混凝效果的影響,氯化預處理銅綠微囊藻后,胞內蛋白和其他有機物會釋放到水體中,而氯化能夠有效降解水中溶解性有機物質,降低其對混凝劑的影響。氯化主要通過使藻細胞失活降低藻細胞的移動性來提高混凝的能力。但氯化預處理銅綠微囊藻,會導致消毒副產物的產生,比如三氯甲烷、鹵乙酸和N-亞硝基二甲胺[20]。

H2O2和O3是相對環保型氧化劑,相較于 KMnO4和Cl2只能應用于水處理過程中的前氧化,H2O2和O3可以用于實際水體應急處理藍藻的爆發。H2O2和O3除藻的機理主要是依賴其強氧化性,滅活水體中的藻細胞,阻礙藻細胞光合作用,抑制藻細胞增殖。H2O2對銅綠微囊藻滅活效果會受到藻群大小的影響,藻群越大,抗氧化能力越強,H2O2滅藻效果越差[21]。因此,在藍藻爆發早期,水體中藻密度較小時,利用H2O2可以取得較好的效果。Chen 等[22]研究H2O2對不同藻密度的處理效果,發現藻密度低的池塘銅綠微囊藻滅活效果要好于藻密度高的池塘,氧化預處理會使藻細胞表面特點改變,但破壞的程度和氧化劑用量有關。Coral 等[23]研究了不同濃度O3氧化對銅綠微囊藻的破壞,由于氧化預處理破壞細胞結構使胞內有機物質包括MCS、土臭素和2-甲基異冰片醇釋放到水體中,使水體中溶解性有機物增加;以溶解性有機碳作為藻細胞被破壞程度的指標,發現O3在較低濃度下,水中溶解性有機物質的含量較低,藻細胞完整性保持較好。

2 新型材料除藻研究進展

由于氧化預處理在處理含藻水時存在著諸多問題,例如臭氧成本較高、預氯化會產生消毒副產物、KMnO4濃度過高會使水體變成粉紅色等。同時,較高濃度氧化劑預氧化會破壞銅綠微囊藻的細胞膜,導致胞內溶解性有機物質釋放到水體中。因此,近年來,通過材料改性去除銅綠微囊藻和MCS正在逐漸成為研究熱點。

黏土價格便宜,儲存量大,吸附能力強,在去除微囊藻有很好的應用[24]。黏土種類較多,包括高嶺土、膨潤土、凹凸棒土、伊利土等,黏土除藻的機理主要是電中和、吸附架橋、網捕卷掃和壓縮雙電層。海泡石和凹凸棒土的顆粒相互交雜形成的網狀結構和纖維結構,能夠很好地攔截水中的藻細胞,達到除藻的目的;蒙脫石可以通過電中和的方式與藻細胞結合形成絮體,之后通過架橋形成更大的絮體,能很好地混凝藻細胞,同時黏土混凝除藻的能力和黏土中Al2O3和MgO的含量呈正相關[25]。由于大多數情況下黏土和銅綠微囊藻具有相同電性,在混凝過程中產生靜電排斥,因此去除能力并不理想。因此,研究關注于對黏土進行有效改性,如黏土有很大的陽離子交換容積,利用陽離子改性,可以增強黏土表面正電荷,與藻細胞發生靜電反應,提高黏土混凝能力。谷娜等[26]利用復合 PHMB-磁性蒙脫土除藻,改變蒙脫石電位值,由負轉正,提高了黏土吸附能力,利用帶磁性的特點,分解藻絮體,提高其回收性。Liu 等[27]實驗表明蒙脫石、高嶺土、伊利石能夠吸附水中microcystin-LR,但黏土本身吸附量較小,且水中有機物會和MCS競爭黏土表面活性位點,影響吸附量;而通過對黏土進行改性,增加其比表面積、孔徑和表面活性位點等方式,能夠提高其吸附性能[28]。Sukenik等[29]用陽離子十八烷基三甲基胺改性膨潤土,研究了復合材料對銅綠微囊藻混凝和MCS的吸附作用;改性后膨潤土表面正電荷增多,除藻能力增強,高達100%;相較于蒙脫石[25]僅能吸附44 μg/g的MCS,改性后的膨潤土吸附性能明顯提高。

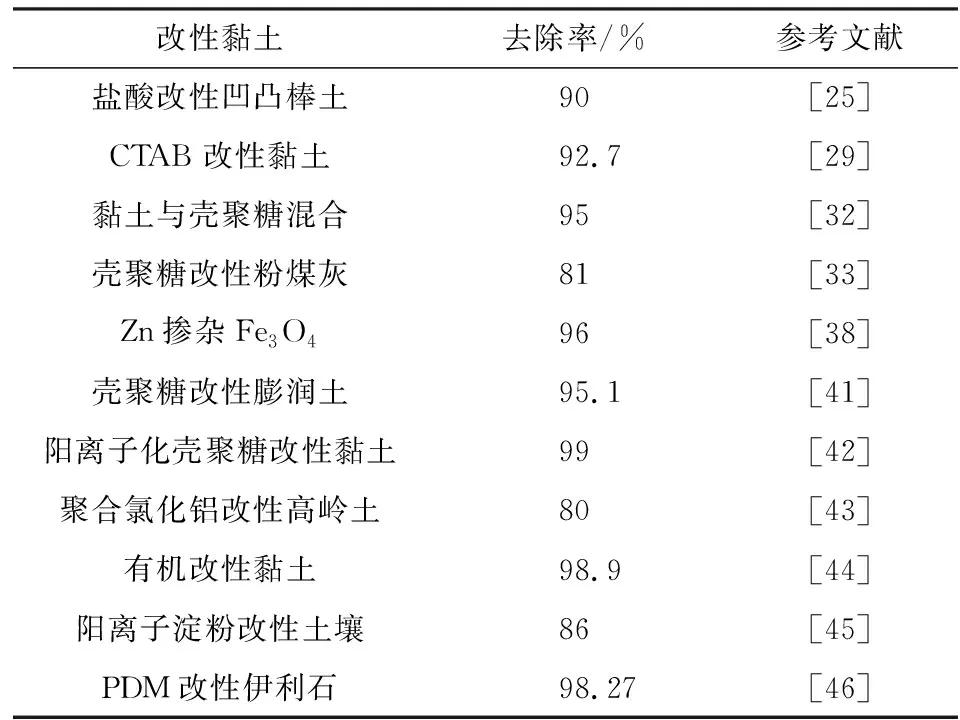

殼聚糖的游離氨基使得殼聚糖能與銅綠微囊藻靜電吸引,長鏈聚合物能與藻細胞形成架橋結構,因此是一種良好的混凝劑和改性劑[30-31]。Huang 等[32]將殼聚糖與黏土混合改性制作復合材料,通過網捕和吸附架橋與藻細胞形成絮體,大幅提高了對藻的沉降效果。粉煤灰是火電廠產生的燃料廢渣,Yuan 等[33]利用殼聚糖改性粉煤灰進行除藻,其機理主要為電中和和交聯作用。此外,Zhu 等[34]以秸稈為原料利用水熱法合成焦木酸,不僅能中和水中的藻細胞,而且焦木酸含有的有機酸和酚類能夠很好地抑制藻類生長,達到除藻控藻的目的。碳納米材料除了能吸附MCLR外,對微囊藻毒素RR(MC-RR)也有著很高的吸附效率[35]。對于同種吸附劑來說,不同形狀的吸附劑會因為比表面積和吸附容積的不同,從而影響吸附效果[36]。Huang等[37]研究了不同形狀的活性炭對MCS的吸附效率,發現比表面積較大的木炭對藻毒素的吸附效果最佳。但上述方法都存在不足,難以將混凝劑有效地從溶液中分離。近年來,新型磁性混凝材料的制備逐漸成為熱點。Qi 等[38]利用磁性的Zn摻雜Fe3O4去除微囊藻,不僅能提高微囊藻去除率,還能對磁性材料進行回收。He 等[39]制備磁性殼聚糖,對MCS的最大吸附量是590 μg/g,將磁性材料從溶液中回收,如此反復5次,對MCS仍保持較高的吸附量。利用磁性復合材料有很大的應用前景,不僅能夠將材料回收,還可以再重復使用[40]。不同材料改性后對微囊藻的去除效果對比情況見表1。

表1 改性材料對銅綠微囊藻去除效果Table 1 Removal effect of modified materials for removing microcystis aeruginosa

3 其它處理方法研究進展

除了上述方法外,利用膜處理技術也可以去除水中銅綠微囊藻和MCS。對常規水處理廠工藝進行改進,利用膜處理技術能夠提高混凝除藻和去除MCS的能力。Campinas[47]研究了超濾膜(UF)對含藻水的處理效果,由于藻細胞的直徑遠大于膜孔直徑,所以微囊藻細胞可以被完全去除,UF對MCS的去除率最高可以達到65%。Sengul等[48]的實驗表明,在不同的跨膜壓力下,UF能夠去除55%的MCS。此外,利用KMnO4預氧化銅綠微囊藻后通過UF膜,可以減少微囊藻對UF膜的污染。

近年來,有學者探索利用低溫等離子體去除銅綠微囊藻和降解MCS。低溫等離子主要會產生活性氧簇物質,如·OH、H2O2和O3,能夠進入藻細胞內部滅活藻細胞,此外,低溫等離子體還能降解MCLR[49]。但利用低溫等離子處理微囊藻僅適用于較小范圍,還無法應用在受藻污染的河流、湖泊中。光催化由于低能耗、低成本和可持續利用等特點,被廣泛應用到污染物的降解和生物的滅活。Wang 等[50]制備新型光催化劑在可見光催化下在高效除銅綠微囊藻的同時還能抑制藻類的生長。

4 結論與展望

針對飲用水中銅綠微囊藻及藻毒素的去除問題,本文對其研究進展進行了綜述。化學方法處理含藻水,容易引起水的二次污染,而利用吸附劑處理含藻水可以很好地解決問題,同時吸附具有操作簡單、經濟的特點。

(1)傳統的預氧化Cl2、H2O2、O3處理含藻水,通過失活銅綠微囊藻,提高了絮凝除藻效率,但利用氧化法會破壞藻細胞的膜結構,從而使藻細胞內部的代謝副產物釋放到水體中,此外添加的過量氧化劑會在水中殘留,影響水質。

(2)新型材料經濟實惠,便于操作,既能充當混凝劑去除銅綠微囊藻也可以作為吸附劑去除MCS,同時,不會對水體產生二次污染、影響水質。

(3)為了能夠對使用過的材料回收再利用,制備磁性復合材料具有很好的研究前景。