不同肥料對桉樹幼林生長的影響研究

梁韶猛

(南寧市西鄉塘區金陵鎮農林水利綜合服務中心,廣西 南寧 530049)

1 引言

桉樹又被稱為加利樹,屬桃金娘科桉樹屬。其具有適應性廣、生長迅速、輪伐期短、抗逆性強、耐貧瘠性良好等優點,因其單產高、用途廣泛,市場發展前景極為廣闊,已成為我國3大造林樹種之一[1]。在桉樹生長過程中,需要通過土壤獲取大量的營養元素,因此做好桉樹的養分管理尤為重要[2]。氮、磷、鉀是桉樹生長所必需的營養元素,也是決定桉樹生產力的重要因素[3]。因肥料種類、營養特性、化學性質的不同,其肥效也存在著一定差異[4]。近年來,一些學者已經開展了有關桉樹專用肥料、不同肥料成本配比對桉樹生長的影響相關研究:胡厚臻等[5]研究了氮磷鉀配比施肥對巨尾桉葉片及根系有機酸質量分數的影響,發現氮、磷是決定桉樹有機酸含量的主要因素,高氮低磷配比會阻礙桉樹吸收養分;劉學峰等[6]探究了施肥位點對尾巨桉幼林生物量分配及養分利用率的影響,發現單位點施、穴施對桉樹根系的生長更為有利,其葉片含有更高的養分;譚長強等[7]研究了不同桉樹專用肥對尾巨桉DH32-29苗木生長的影響,發現不同工藝及組分桉樹專用肥對桉樹生長的影響各不相同,其中桉樹專用緩釋肥效果最為理想;康凱等[8]研究了不同肥料對桉樹幼林生長、土壤微生物及酶活性的影響,發現施用桉樹用復混肥更有利于桉樹樹高和胸徑的增長。

為探究廣西南寧市西鄉塘區金陵鎮適宜的桉樹肥料,本文以尾巨桉幼林為研究對象,分析不同肥料對桉樹居高、胸徑、生物量及養分分配的影響,希望能夠為當地桉樹人工林的培育提供參考。

2 材料與方法

2.1 試驗地概況

試驗地位于廣西南寧市西鄉塘區金陵鎮某試驗基地內,當地屬亞熱帶季風氣候,陽光充足、雨量充沛、霜少無雪、氣候溫和、夏長冬短[9]。當地年平均溫度為21.6 ℃,年平均生長期為285 d,年平均無霜期為355 d,年平均日照時長為1478.2 h,年平均降水量為1200 mm。試驗地0~20 cm土層土壤pH值為5.21,有機質含量為21.35 g/kg,全氮含量為0.89 g/kg,全磷含量為0.77 g/kg,有效氮含量為117.41 mg/kg,有效磷含量為0.39 mg/kg,有效鉀含量為18.69 mg/kg。

2.2 試驗材料

試驗用植物為生長相對一致的尾巨桉無性系(DH32-29)輕基質網袋苗。試驗用肥料主要包括以下幾種:傳統復合肥(15-5-10)、國產有機無機復混肥(15-6-9)、芬蘭進口復混肥(15-8-7)。

2.3 試驗設計

本試驗采取完全區組設計,根據肥料不同設置以下幾個不同處理:CK(不施肥),處理T1(傳統復合肥)、處理T2(國產有機無機復混肥)、處理T3(芬蘭進口復混肥料),每個處理分別重復3次,共12個試驗小區,各試驗小區面積均為1000 m2。于2019年3月份種植桉樹林,行距為2 m,株距為3 m,種植穴長50 cm、寬50 cm、深40 cm。在2019年4月份及10月份分別施肥一次,2019年7月份及10月份分別除草一次。上述各處理每次肥料的施用量500 g/株。

2.4 測量指標及方法

在2019年11月份,在各試驗小區內分別選擇15株植株,測量桉樹樹高及地徑,進行生物量調查。分別對桉樹樹根、樹干、樹枝、樹皮、葉片5個部位稱重。在稱重后分別取樣100 g,于105 ℃條件下殺青30 min后置于80 ℃烘箱烘干直至恒重,計算各部位生物量。

測量樹根、樹干、樹枝、樹皮、葉片5個部位氮、磷鉀含量,其中氮含量采用半微量凱式法測定,磷采用堿熔—鉬銻抗比色法測定,鉀采用原子吸收儀測定[10]。按照下式計算不同肥料氮、磷、鉀利用率[11]。

2.5 數據處理

采用Excel 2010軟件統計各試驗數據,利用SPSS 20.0軟件進行單因素方差分析。

3 結果與分析

3.1 不同肥料對桉樹幼林樹高、地徑的影響

從表1可以看出,處理T2(3.45 m)桉樹樹高為最高,其次依次為處理T1(3.27 m)、處理T3(3.21 m)、處理CK(2.49 m),通過差異顯著性分析可以發現處理T1與處理T3桉樹樹高差異不顯著;不同處理桉樹地徑由高到低依次為處理T2(3.58 cm)、處理T3(3.37 cm)、處理T1(3.19 cm)、處理CK(2.14 cm),各個處理間均存在顯著型差異。

表1 不同肥料對桉樹幼林樹高、地徑的影響

3.2 不同肥料對桉樹幼林鮮生物量分配的影響

不同肥料對桉樹幼林鮮生物量分配的影響見表2。從樹根情況來看,以T3處理樹根鮮生物量為最高,CK處理為最低,T1處理與T2處理樹根鮮生物量不存在顯著差異;從樹干情況來看,以T2處理樹干鮮生物量為最高,達到了1627.18 g,分別為CK處理、T1處理、T2處理的3.95倍、1.28倍、1.36倍,同時處理T1與處理T3樹干鮮生物量差異不顯著;從樹枝情況來看,以處理T2和處理T3樹枝鮮生物量為最高(二者差異不顯著),其余依次為處理T1、處理CK;不同處理桉樹樹皮鮮生物量變化趨勢與樹干基本一致,以T2處理樹皮鮮生物量為最高,CK處理為最低;不同處理桉樹葉片鮮生物量存在顯著差異,其中處理T1、處理T2、處理T3桉樹葉片鮮生物量差異不顯著,分別比處理CK高出了712.96 g、896.82 g、848.72 g;從總鮮生物量情況來看,以T2處理為最高,CK處理為最低,T2處理、T3處理、T1處理桉樹幼林總鮮生物量分別為CK處理的3.31倍、3.02倍、2.82倍,其中T2處理與T3處理差異不顯著,T1處理與 T3處理差異不顯著。

分析各處理各部位鮮生物量分配情況,可以看出各部位所占比例由高到低依次為樹干、葉片、樹根、樹枝、樹皮。

3.3 不同肥料對桉樹幼林干生物量分配的影響

從表3可以看出,各處理樹根干生物量以T3處理為最高,接著依次為T2處理、T1處理及CK處理,其中T2處理與T3處理樹根干生物量差異不顯著,T1處理與T2處理樹根干生物量差異不顯著;樹干干生物量以處理T2為最大,接著依次為處理T1、處理T3、處理CK,其中處理T1與處理T2樹干干生物量差異不顯著,處理T2與處理T3樹干干生物量差異不顯著;各個處理間樹枝干生物量存在顯著差異,其以T2處理與T3處理樹枝干生物量為最大(二者差異不顯著),以CK處理樹枝干生物量為最低;各個施肥處理桉樹樹皮干生物量均明顯高于CK處理,其中T1處理、T2處理、T3處理樹皮干生物量分別比CK處理高出了153.09%、208.33%、138.18%;在施入肥料后,桉樹葉片干生物量明顯增加,比CK處理增加了224.07~269.16 g;從桉樹總干生物量來看,以T2處理和T3處理桉樹總干生物量為最大,CK處理為最低,T2處理、T3處理桉樹總干生物為CK處理的3.04倍、2.90倍。

表2 不同肥料對桉樹幼林鮮生物量分配的影響 g

分析各處理各部位鮮生物量分配情況,可以看出各部位所占比例由高到低依次為樹干、葉片、樹根、樹枝、樹皮。

表3 不同肥料對桉樹幼林干生物量分配的影響 g

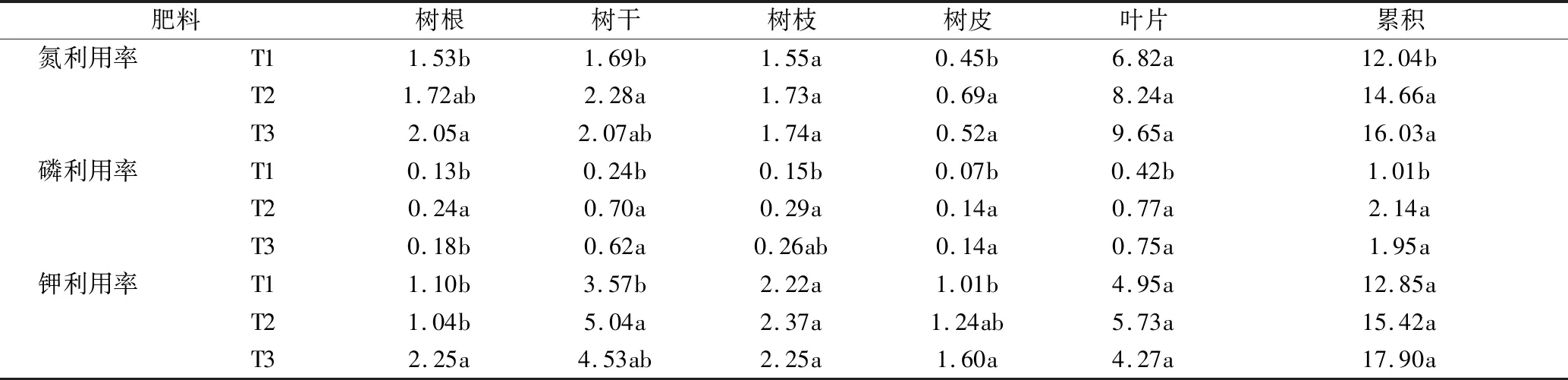

3.4 不同肥料對桉樹養分利用率的影響

不同肥料對桉樹養分利用率的影響見表4。從表4可以看出,施入不同肥料時,桉樹樹根、樹干、樹皮對氮利用率差異顯著,綜合來看,T2處理及T3處理桉樹累積氮利用率差異不顯著,在14.66%~16.03%之間,明顯高于T1處理(12.04%);施入不同肥料時,桉樹樹根、樹干、樹枝、樹皮、葉片對磷利用率差異顯著,綜合來看,T2處理及T3處理桉樹累積磷利用率差異不顯著,在1.95%~2.14%之間,明顯高于T1處理(1.01%);施入不同肥料時,桉樹對鉀元素的利用率差異不顯著,整體在12.85%~17.90%之間。

表4 不同肥料對桉樹養分利用率的影響 %

4 討論

桉樹是一種典型的速生豐產林,在其生長過程中所需要的肥料較多,必須大量、多次施肥才能夠滿足桉樹的生長需求[12]。若肥料施用不科學,則會造成肥料養分的流失,導致肥料利用率的降低,甚至造成嚴重的損失,這樣既會導致林木生產成本的增加,也容易造成環境污染問題[13]。因此,科學施用肥料,提升肥料利用效率是提高桉樹產業經濟效益的重要措施[14]。本研究發現,在施入相同量肥料的情況下,以國產有機無機復混肥以及芬蘭進口復混肥對桉樹樹高、胸徑、生物量的施用效果更好,傳統復合肥的效果最差,這表明,速效養分的單一施入很難滿足桉樹正常的生長需求。廖勝彪等[15]發現單一施用復混肥的效果較差,這主要施用于在施用復混肥后其中的營養元素會快速釋放,這些營養元素極容易隨雨水流失或者被土壤內重金屬所固定,作物很難對其有效利用。相比較芬蘭進口復混肥料,國產有機無機復混肥效果更佳,這可能是由于桉樹對鉀肥更為敏感[16]。

另外,研究發現,桉樹各個部位生物分配量排序為樹干、葉片、樹根、樹枝、樹皮,這與付威波等[17]、劉學鋒等[18]的研究結果相一致。本研究發現,在施入國產有機無機復混肥、芬蘭進口復混肥料時桉樹對氮素及磷素的利用率明顯高于傳統復合肥,這主要是由于有機-無機復合肥同時包含有有機成分及無機成分,綜合了有機肥及無機肥的優點[19]。在有機肥的調節作用下無機肥料養分供應快而不猛,同時來源于有機肥的緩效性養分可保證養分的持久供應,二者緩急相濟、均衡穩定,可平衡高效供肥,因而其肥料利用率更高[20]。

5 結論

肥料的施入可有效提升桉樹樹高、胸徑,增加桉樹的生物量。其中以國產有機無機復混肥對桉樹樹高、胸徑、生物量的施用效果最為理想,芬蘭進口復混肥料次之,傳統復合肥效果最差。在氮、磷、鉀3種養分利用方面,國產有機無機復混肥與芬蘭進口復混肥料差異不顯著。因此,在生產上推進使用國產有機無機復混肥,建議在廣西南寧市西鄉塘區金陵鎮大力推廣及應用。