盾構隧道側穿近海砂土狀強風化巖地層樁基變形控制研究

李 凡,傅立磊,郭思岑

(1.廈門市市政建設開發有限公司,福建廈門 361000;2.西南石油大學地球科學與技術學院,四川成都 610500)

1 概述

盾構法以其短周期機械化施工、環境干擾小、空間利用率高的優點,逐漸成為隧道修建時的首選方案[1-4]。但在砂土狀強風化巖地層中修建盾構隧道時,由于砂粒中夾雜堅硬卵石,其地層強度分布不均,使施工過程中沉降量難以控制,并且開挖隧道會對鄰近建、構筑物樁基產生擾動,極易降低樁基穩定性。樁基近接范圍加固逐漸成為研究熱點[5]。

為減少盾構施工對樁基的擾動,相關學者進行了大量研究。大多學者采用有限元法模擬盾構穿越群樁基礎得出擾動規律,并評價了注漿加固效果[3-4,6-9]。部分學者采用超前注漿加固下穿的建(構)筑物群對注漿效果進行了研究[5],分析雙液注漿法在盾構下穿建筑時的應用效果。除此之外,部分研究運用理論分析、現場試驗和數值模擬等多種研究手段分析了砂土狀強風化巖地層深孔注漿阻水加固技術的作用效果[4],特別是結合現場監測所研究的砂土狀強風化巖地層中袖閥管注漿加固、洞內注漿加固等施工技術為類似工程提供了寶貴經驗和理論指導。盡管通過數值模擬結合現場監測驗證了成都砂卵石地層預埋注漿加固保護方案的作用效果[4,10],但基于直徑14.27m的外灘隧道提出當凈距為5~10m時,采用注漿加固技術效果最佳,采用“盾構通過范圍內圍巖注漿加固+承臺加固”措施可使橋面最大沉降值減少約45%[5-6,11]。以上盾構下穿或側穿既有樁基時樁周地層注漿加固研究達到的控制施工沉降效果顯著,為樁基加固穩定性技術推廣提供了借鑒。

為進一步研究盾構隧道在砂土狀強風化巖地層中側穿樁基時注漿加固效果,以下以廈門港中路隧道為研究對象,在考慮開挖面支護壓力、注漿壓力及管片拼裝的基礎上,采用數值模擬方法建立了盾構隧道在砂土狀強風化巖地層中側穿樁基動態開挖模型,使用該模型得出盾構施工沉降影響范圍,在此基礎上根據不同樁基變形控制規范,提出近鄰樁基變形控制標準,最后對比研究注漿加固前后樁基沉降變形規律,以期為類似工程提供更具實用性和經濟性參考。

2 依托工程

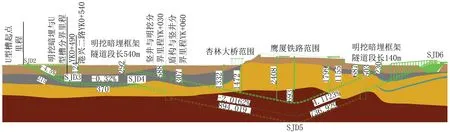

擬建廈門港中路下穿通道是連接機場片區和象嶼片區的快速聯系通道,地下通道沿線依次側穿杏林大橋樁基、鷹廈鐵路、地鐵1號線等,隧道為雙向四車道,設計時速60km/h。如圖1所示近穿杏林大橋段隧道埋深9.0m,隧道直徑8.3m,襯砌管片厚度0.4m,注漿層厚度0.15m。圍巖本構模型采用摩爾庫倫彈塑性模型。土層力學參數見表1。盾構、管片襯砌、注漿材料采用 線彈性本構關系,具體力學參數見表2。

圖1 隧道線路與既有建、構筑物位置關系

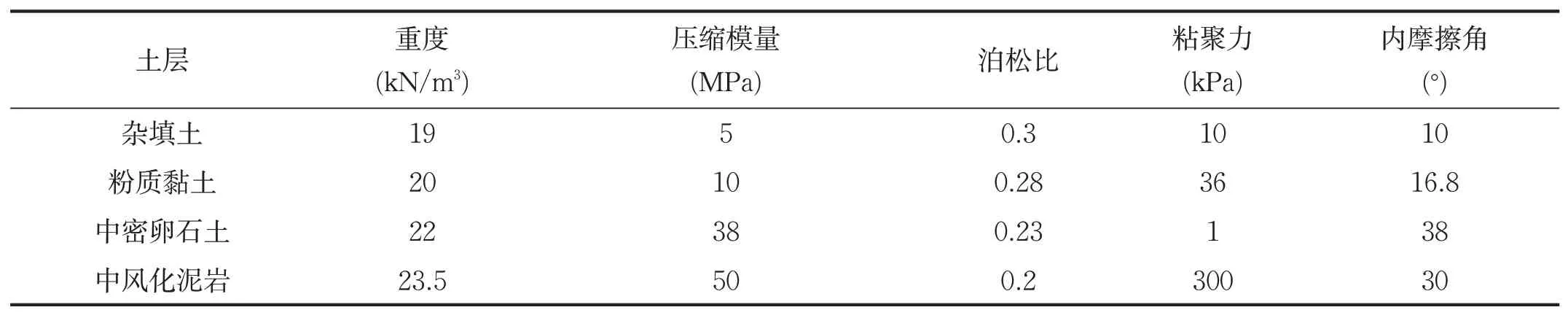

表1 圍巖力學參數

表2 材料力學參數

3 計算模型

盾構隧道施工過程中,盾構機通過千斤頂反復伸縮頂緊管片向前移動。采用有限元法對該過程進行分析模擬,由于盾構掘進是一個不連續過程,以此假定盾構機以跳躍方式向前移動,每一步向前推進兩環管片,建立了模擬如圖2所示的盾構側穿樁基計算模型。單元預設在盾尾和盾首,通過激活和殺死單元的方法處理單元剛度的變化,即生死單元法,實現模擬盾構機的前進。同時,施加開挖面壓力,在盾構機尾部組裝管片并進行注漿。綜合考慮了盾構機、隧道管片及盾尾漿液,在不同部件與圍巖之間均設置了接觸面。

圖2 盾構側穿樁基計算模型

4 數值模擬結果與分析

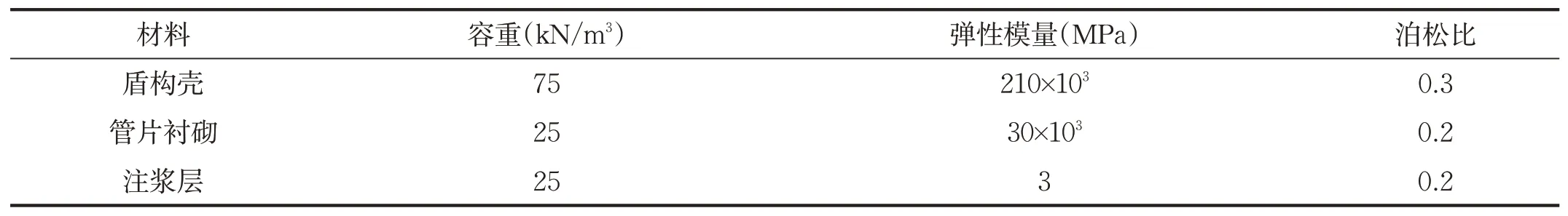

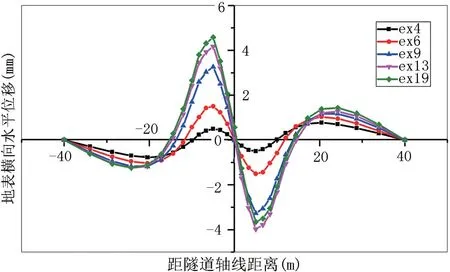

以第4步開挖上部圍巖為例,分別取第4步、第6步、第9步、第13步、第19步地表沉降數據如圖3所示,地表橫向水平位移如圖4所示。由圖3可以看出,當盾構開挖至當前區域即第4步時,地表沉降較小,當盾構繼續開挖至盾尾離開當前區域即第6步時,地表沉降顯著變大。這是由于離開盾殼的支撐,盾尾間隙注漿加固不及時產生顯著沉降,沉降在盾尾離開當前區域后20m左右即第13步時,沉降量逐漸穩定并達到最大值。當前地質條件下,地表沉降最大值約為12mm。由沉降曲線可以看出,曲線反彎點即影響較強區域約為距隧道軸線8m處,對應1.0D,地表沉降影響區域約為距隧道軸線17m處,對應2.0D。

圖3 不同開挖步下地表沉降曲線

由圖4可以看出盾構開挖完成后,隧道軸線正上方地表幾乎不發生水平位移,兩側圍巖向中間移動;隨著與隧道軸線水平距離的增加,位移增大。盾尾離開當前區域即第6步之后地表兩側水平位移逐漸增大,第9步后水平位移逐步趨于穩定,地表水平位移最大值約為4.5mm。

圖4 不同開挖步地表水平位移曲線

5 砂土狀強風化巖地層盾構隧道穿越樁基注漿加固研究

5.1 樁基變形控制標準

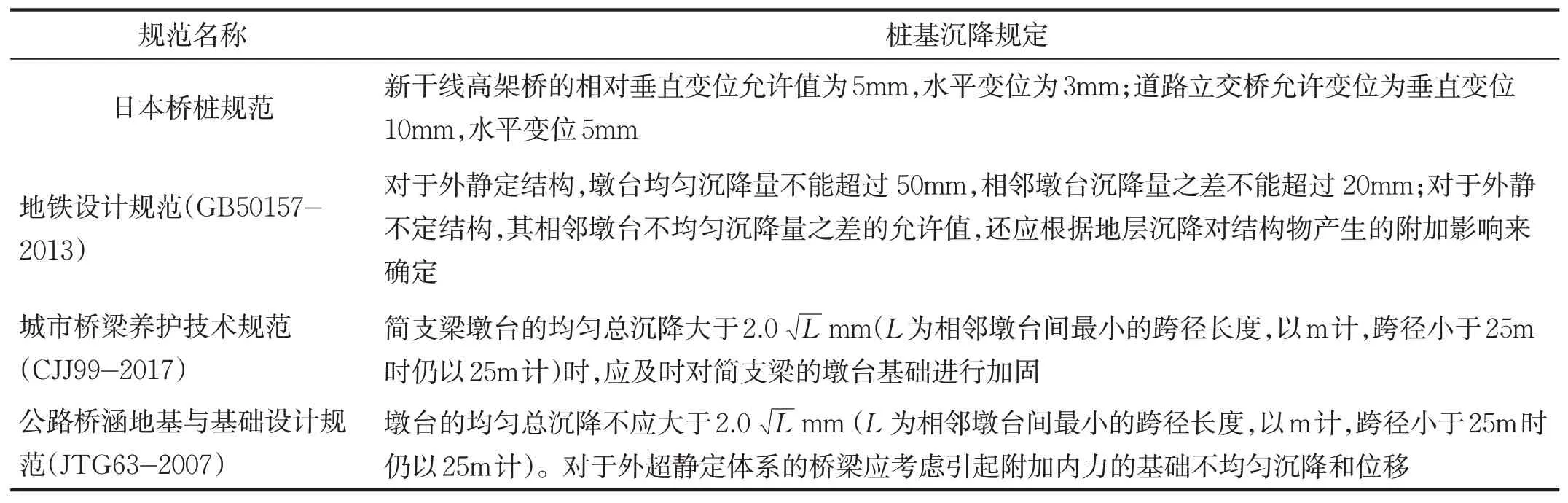

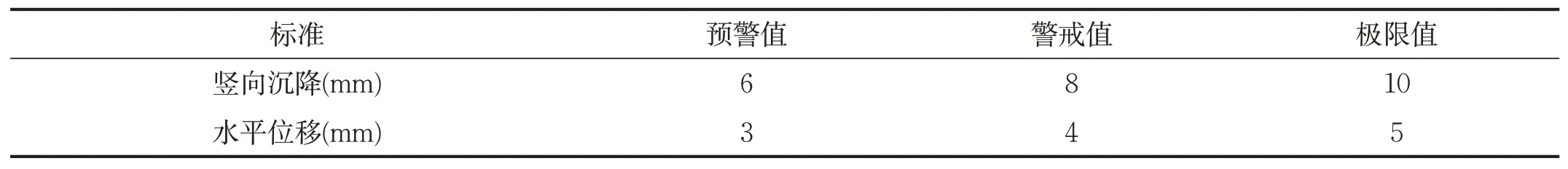

盾構隧道施工引起近鄰樁基周圍圍巖松動變形,樁基會發生豎向沉降和水平位移,對樁基安全將產生影響,如發生較大變形將會影響上部橋梁的正常使用。制定盾構隧道施工中樁基沉降控制標準,對沉降變形超過設定的控制標準的樁基及時采取相應的加固措施,可將盾構隧道施工造成的影響降到最低。盾構隧道開挖附近樁基變形控制標準參照了如表3所示的現有行業技術規范,根據實際工程中不同樁基制定相應的變形規定標準。考慮到港中路隧道側穿長岸路高架橋樁基位置,車流繁忙,橋樁基位于砂土狀強風化巖地層,地層相對軟弱。根據現有規范并結合橋梁現狀及工程具體情況,參考本地區其他隧道線路臨近樁基沉降控制標準,制訂了如表4的隧道側穿近鄰樁基變形控制標準。

表3 橋梁樁基變形控制標準

表4 隧道側穿近鄰樁基變形控制標準

5.2 樁基在不同注漿加固范圍下的變形

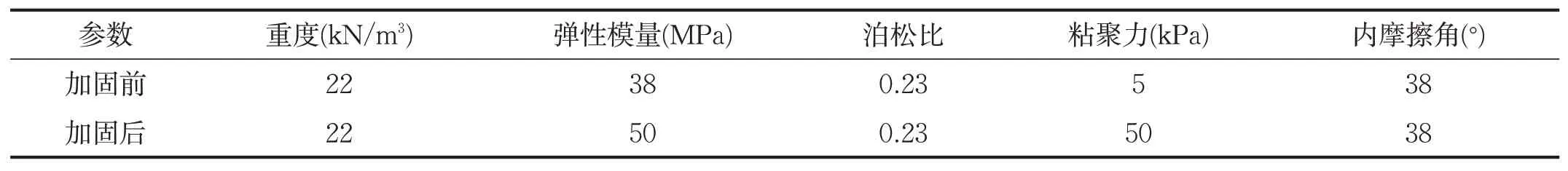

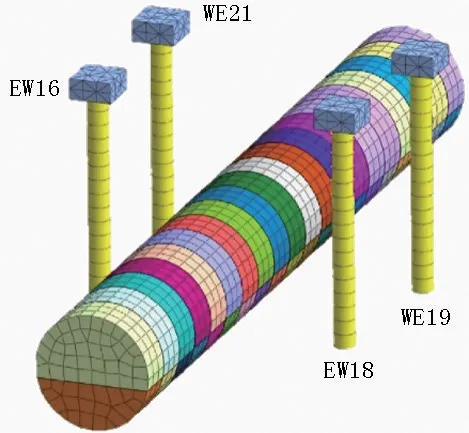

根據港中路隧道側穿長岸路高架橋取四根樁基(EW16、EW18、WE19、WE21)進行注漿加固研究,如圖5所示。隧道埋深9.0m,隧道直徑8.3m,襯砌管片厚度0.4m,注漿層厚度0.15m。土層由上至下分別為雜填土1.5m、粉質粘土3m、中密卵石土9m、中風化泥巖46.5m,圍巖采用摩爾庫倫彈塑性模型。其中四根樁基樁長度均為17m,EW16、WE21樁與隧道水平距離為4.2m,EW18樁與隧道水平距離為5.5m,WE19樁與隧道水平距離為6.6m。分別計算不對樁基進行加固和對樁基1m、2m、3m范圍內進行注漿加固所產生的樁基豎向變形和水平變形。對中砂土狀強風化巖地層注漿加固效果的分析比較可知,彈性模量可以提高到原有的1.25~1.5倍左右,粘聚力則有10倍以上的提高效果,認為注漿后內摩擦角和容重的變化較小。具體參數變化如表5所示。

表5 砂土狀強風化巖層注漿加固前后力學參數變化

圖5 樁基相對位置示意圖

在未加固情況下WE21樁最大沉降可以達到7.0mm,注漿加固后,樁基沉降顯著減小,但是樁基周圍2m加固與3m加固對沉降量的改善作用差別不大,樁基周圍2m范圍內注漿時樁基沉降為4.9mm,在樁基周圍3m范圍內注漿時樁基沉降為4.7mm。由此可以看出樁基周圍注漿加固對樁的水平變形改善也有一定作用,加固前最大水平變形為2.9mm,3m范圍加固后最大水平變形減小為2.0mm。

6 結論

(1)影響較強區域約為距隧道軸線1.0D范圍內,地表沉降影響區域約為距隧道軸線2.0D范圍內。

(2)根據不同的樁基變形控制規范,結合港中路隧道側穿長岸路高架橋樁基實際情況,提出了近鄰樁基變形控制標準。

(3)通過數值模擬計算了樁基在未注漿加固及不同注漿加固范圍下變形趨勢,加固后樁基沉降、變形均符合控制標準要求。