“中國第一麥”品牌的秘訣

李社會 黃胤源

(延津縣委辦公室)

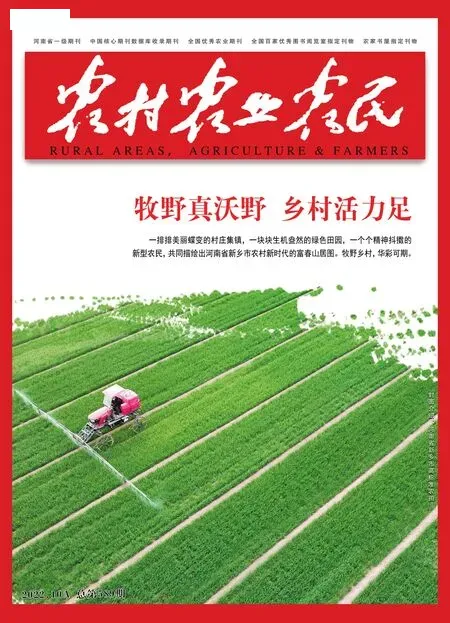

近年來,河南省延津縣牢記習近平總書記的囑托,緊緊抓住糧食這個核心競爭力,堅決扛穩糧食安全重任,立足本地優勢,深入挖掘小麥品牌價值,堅持以產業化理念大力發展小麥經濟,不斷提升糧食產業鏈現代化水平,構建從種子到餐桌的全產業鏈發展格局,走出了一條糧食主產區依托小麥主導產業帶動縣域經濟發展的道路。2021年,延津國家現代農業產業園通過農業農村部認定。目前,產業園聚集了82家糧油食品加工企業,年產值超153億元,再次擦亮了“中國第一麥”品牌,先后被評為全國優質小麥產業化示范縣、全國綠色食品原料(小麥)標準化生產基地、全國食品工業強縣、全國農產品質量安全縣。2022年8月,該縣在全國現代農業產業園建設培訓班上作典型發言。

一、堅持科技賦能,為小麥產業發展增添新動能

延津縣將科技創新作為小麥產業提檔升級的核心驅動力,積極構建現代農業技術創新體系。一是加快智慧農業建設。依托國家現代農業產業園和全國數字大田種植領域農業試點縣創建,在全縣設立13個農情監測站,建成數字農業縣域綜合服務云平臺和可視化的智慧農業大數據平臺,形成智慧農業物聯信息網,收集、鑒別、標識“病情、苗情、蟲情、墑情”數據,建立數據庫,通過大數據對作物苗情、病蟲害等發生的趨勢進行分析,精準指導農民灌溉施肥、噴灑農藥,最大限度優化農業投入,實現保護土地資源和生態環境的統一。二是加強農民數字素養與技能培訓。圍繞“中國第一麥”特色優勢產業,建立2個培訓中心,通過“園區+合作社/家庭農場+農戶”模式,重點面向新型農業經營主體帶頭人、農民合作社骨干、農業社會化服務人員和返鄉涉農創業者,分層次分類強化數字素養與技能培訓。目前,已培育種田能手、農機作業能手、科技帶頭人6000余人次。三是借勢“院縣合作”,助推農業提質增效。推進農科教和產學研大聯合、大協作,先后與中國農業大學、河南工業大學、河南省農科院螞蟻學院等簽訂鄉村振興深度合作協議,聘請康振生、郭天財、許為鋼等20多位專家院士擔任鄉村振興顧問并成立專家工作站,利用科研院所的智庫作用,將專家學者的知識、技術、經驗優勢同鄉村振興的深入實踐相結合,提高“三農”決策的科學性,為小麥產業出謀劃策。

二、堅持三鏈同構,推動一二三產業融合發展

圍繞“糧頭食尾、農頭工尾”精準發力,以全產業鏈模式謀劃小麥產業發展,不斷加快三產融合進程。一是以龍頭企業延伸產業鏈。依托“中國第一麥”品牌優勢,招引克明、魯花等龍頭企業落戶延津。高標準規劃建成12平方公里的集小麥產品加工園、面制品電商物流園、農業廢棄物資源化利用園和小麥產業服務中心于一體的食品加工產業園,引進中國民營企業500強魯花、中國掛面十強克明面業五谷道場非油炸方便面等82家小麥購銷加工龍頭企業,撬動社會資本投資47億元,實現從“中原糧倉”到“國人廚房”和“世界餐桌”的轉變,年加工面粉100萬噸,形成了“面粉—面條—面點—冷凍食品”和“白酒—包裝—印刷—物流”兩條產業鏈。二是堅持以特色產品提升價值鏈。堅持綠色化、優質化、特色化、品牌化發展方向,培育“三品一標”農產品6個,投入1300余萬元聚力塑造“延津麥·強筋面”區域品牌。延津“陳克明”掛面已有多達600多個掛面、鮮食面、烏冬面產品,最新開發出蛋撻專用粉,每年為蛋撻專營企業奧昆食品提供1.2萬噸面粉;魯花集團與河南工業大學、臺灣研發團隊合作獨創的“六藝”活性面條,一舉顛覆了傳統的死性面條,是繼魯花5S壓榨技術之后的又一重大技術突破,新占地135畝,年產30萬噸掛面項目將擴大到年產50萬噸;克明集團的國家糧食產業(小麥面條制品)技術創新中心,開發出苦蕎多肽掛面、全燕麥降血脂功能性半干面等多項發明專利;云鶴食品公司的冷凍熟面和微波面是國內首創。三是堅持以電商倉儲物流打造供應鏈。投資2.9億元,建成占地152畝、建筑面積約11萬平方米的電商物流和創業創新孵化園;建成鄉級電商服務中心4個,村級電商服務站181個,完善以郵政、順豐等企業為主體的物流體系,同時引入“一公里”等專業物流公司,針對農村“最后一公里”開展村級物流服務,全面建設城鄉一體的農產品流通銷售市場,配套建成集倉儲、運銷、裝卸、信息聯網等一條龍的農產品流通產業集群,2021年延津食品、酒類等電商銷售額超過10億元。擁有面食制品線上電商300余家,克明面業建成了中國面條產業最大的電子商務基地;新良良潤全谷物食品公司小包裝面包粉、蛋糕粉等線上銷售連續6年全網銷量遙遙領先,形成了“互聯網+傳統產業”電商銷售的新業態,實現小麥制品從延津出發,銷往世界。目前,總投資7.1億元的圓通智創園項目全自動設備分揀線已投入使用,致力于打造集分揀、運輸、倉儲于一體的豫北圓通智慧物流園。

三、堅持長短結合,打造小麥產業發展新高地

持續發力夯實小麥特色優勢產業支撐,做好拓展延伸文章,擦亮延津縣小麥“金字招牌”,促進縣域經濟高質量發展。一是持續引導擴大優質專用小麥種植面積。深化農業供給側結構性改革,探索試行“三變五合”改革,綜合發揮“市場拉動、龍頭帶動、政府推動和利益驅動”動力機制和作用,政府用適當的獎補,保護農戶種植優質麥的積極性,根據龍頭企業對品種的需求,以訂單為紐帶,聯合農民合作社、家庭農場、農戶,建立“公司+合作社+基地+農戶”訂單模式,通過簽訂訂單協議,落實“五統一”措施,確保產出大批量、高度一致性的專用小麥,在規模化、標準化種植水平上實現新突破,夯實產業基礎。目前,延津縣小麥種植面積達100萬畝,其中優質強筋小麥50萬畝,訂單種植面積43萬畝以上。二是著力改善生產條件和裝備水平。堅持“藏糧于地,藏糧于技”戰略,累計投入9.6億元,建成高標準農田80萬畝,占全縣耕地面積的80%,形成田成方、林成網、溝相連、路相通的現代農業“田網”,農民種植條件大幅度改善,真正實現了旱澇保收、高產穩產。優先在產業園內實施建設高標準農田項目,利用現代農業產業園項目創建資金,投入983萬元建成可遠程及自動控制的平移式水肥藥一體化灌溉設備,配備了風吸式太陽能殺蟲燈、植保無人機、小麥赤霉病、條銹病預警系統等病蟲害綠色防控裝備,實現了耕種收灌防機械化、綠色化、智能化。建設田間小麥收儲中轉站,做到“麥不落地、糧不入戶”,實現綠色減損收儲。三是加快推進現代種業發展,以種子保障糧食安全。種子是農業的“芯片”,著力補齊種業短板,在國家現代農業產業園內,建立包括院士在內的專家學者20名的專家工作站,建成遺傳改良育種中心、共享實驗室等,鼓勵本土企業加強科技創新能力建設。2021年本土企業(金粒麥業)新審定小麥品種“豫金麥017”1個;引進河南科技學院、豫糧集團等小麥育種科研單位2家,新增科研育種用地400畝,繁育推廣的小麥新品種“鄭麥366”榮獲國家科技進步二等獎。目前,該縣擁有持證種子企業3家,連繁種子企業4家,品種涉及鄭麥136、鄭麥158、新麥26等品種,繁種面積每年穩定在25萬畝,年產小麥良種1億公斤以上,覆蓋黃淮海小麥種植面積1000萬畝以上。四是提升小麥產業服務功能。依托縣域內8.05萬畝茅臺有機小麥原料基地,聘請專業團隊高水平規劃開發,賦予其休閑、旅游功能,增加配套服務設施,發展觀光農業、體驗農業、創意農業等新業態,促進休閑農業和鄉村旅游多樣化發展。建成小麥主題文化公園、小麥文化館,通過講述小麥文化、發展歷程、科技發展史等進一步講好延津小麥故事,擴大延津小麥文化品牌的影響力。深入挖掘著名作家劉震云與小麥有關的文學作品和延津縣小麥故事,搜集歷史遺存建設小麥博物館,開發小麥影視作品等,在小麥產業的橫向拓展中發掘盈利機會,實現小麥產業的多維度、多元化發展。