重慶新聞傳播學的知識生產現狀(2019—2021)研究

董天策 劉創 楊雨蓉 李志姣

摘要:2019-2021年,是重慶新聞傳播學科專業發展的一個歷史性時段。基于文獻計量分析方法,輔以人工閱讀和研判,文章考察重慶新聞傳播學研究的知識生產現狀。研究發現,論文發表數量具備一定規模,知識生產的機構與作者分布呈現出較為明顯的集中度。在馬克思主義新聞觀、新聞與數字技術、網絡與輿情治理、中國新聞史、新冠肺炎疫情、媒介經營與管理、短視頻七個重要論域和其他論題,一些高水平論文提出了真知灼見。整體而言,重慶新聞傳播學的研究空間與學術水平還有很大提升空間,有待重慶新聞傳播學界同仁共同努力。

關鍵詞:重慶;新聞傳播學;知識生產;文獻計量;學科專業發展

中圖分類號:G210 文獻標志碼:A 文章編號:1674-8883(2022)23-0001-05

基金項目:本論文為橫向課題“全媒體傳播體系與社會治理研究”項目成果,項目編號:H20200185;重慶市高校協同創新研究團隊“重慶大學新聞傳播學”項目成果,項目編號:Z20200504

2019-2021年,是重慶新聞傳播學科專業發展的一個歷史性時段。2019年,西南政法大學新聞傳播學一級學科博士點招收首屆博士研究生,重慶大學新聞傳播學建成學校首個自主審核一級學科博士點,重慶自此有了兩個新聞傳播學一級學科博士點。三年間,重慶大學、西南政法大學、西南大學、四川外國語大學四所高校的新聞學、廣播電視學、傳播學等七個本科專業,先后入選教育部國家級一流本科專業建設點。

在重慶新聞傳播學科與專業建設良好成效的背景下,檢視重慶新聞傳播學的知識生產現狀,具有重要學術意義。文章基于文獻計量與知識生產的視角,以2019-2021年重慶新聞傳播學界發表的新聞傳播學論文為分析樣本,對重慶新聞傳播學的知識生產現狀做綜述與分析。

在中國知網CSSCI數據庫、Web of Science核心合集數據庫,設置作者單位屬地為“重慶”,并依次設置“新聞”“傳播”“傳媒”等多個新聞傳播相關主題詞進行檢索,剔除非學術論文和非新聞傳播學科論文后,共獲得CSSCI期刊(含擴展)論文、英文期刊(SCI、SSCI)論文共596篇,其中CSSCI期刊論文536篇、英文期刊論文60篇。由于數量較多,本文采用Citespace(6.1.R3版)作為文獻計量分析工具,輔以人工統計、關鍵文本細讀的方式,研判重慶新聞傳播學的知識生產圖景。

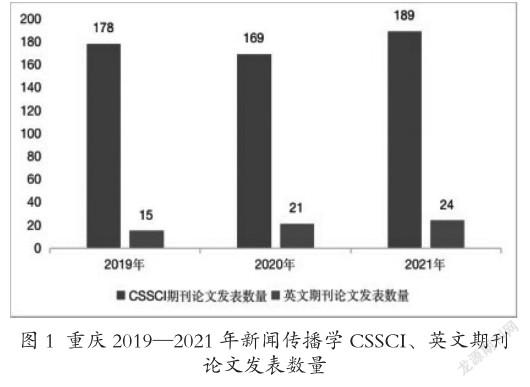

將研究樣本按時間順序排列,2019年、2020年、2021年的論文發表數量依次為193篇、190篇、213篇,年均200篇左右。其中,CSSCI期刊論文各年度分別為178篇、169篇、189篇,英文期刊論文各年度分別為15篇、21篇、24篇(見圖1)。由此可見,重慶新聞傳播學的論文發表以中文為主,英文論文年均發表20篇左右,且呈逐年增長態勢,學術國際化開始起步。

從作者分布看,高產作者較少。研究樣本分布于297名作者,人均每年發表0.67篇論文。年均發表6篇及以上的作者僅17名(見表1),這些作者共發表了154篇論文,占研究樣本總量的25.84%,集中度較高。

整體來看,三年間,共有254名作者在CSSCI期刊發表論文,其中200名發表數量為2篇及以下,占比78.74%;52名作者在英文期刊發表論文,其中51名發表數量為2篇及以下,占比98.08%。大部分作者的論文發表呈零星式狀態,并未形成持續性。

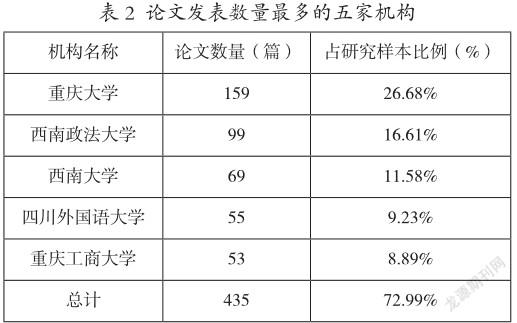

從機構分布看,集中度較高。重慶大學、西南政法大學、西南大學、四川外國語大學、重慶工商大學五所高校是知識生產的主力軍,重慶大學尤為突出(見表2)。

權威期刊論文發表方面,我國新聞傳播學四大期刊——《新聞與傳播研究》《國際新聞界》《新聞大學》《現代傳播》,以及SCI、SSCI期刊二區以上論文共63篇,占研究樣本總量的10.57%。

從作者分布看,89.74%的作者發表數量為2篇及以下,年均少于1篇。從機構分布看,集中度較高。重慶大學、四川外國語大學、西南政法大學、西南大學分別發表33篇、11篇、7篇、5篇,共發表56篇,占比88.89%。從文獻的二次利用情況看,研究樣本中共有26篇論文分別被人大《復印報刊資料》《中國社會學科文摘》《社會科學文摘》轉載,重慶大學、西南政法大學、西南大學分別有14篇、7篇、3篇,四川外國語大學和重慶社會科學院各有1篇。

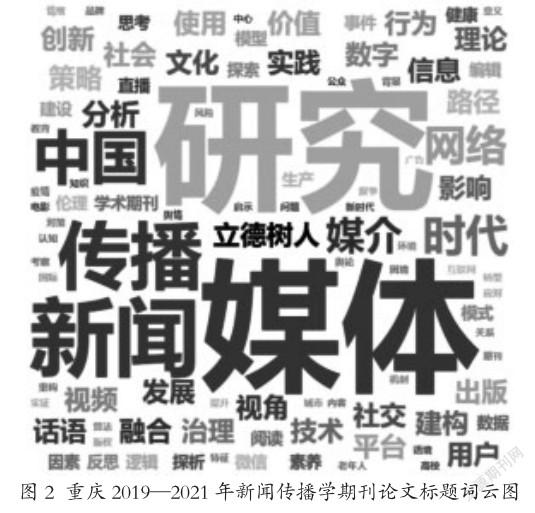

筆者將60篇英文期刊論文題目譯成中文,與CSSCI期刊論文題目共同打包,基于jieba分詞庫進行詞頻統計(見圖2)。忽略“媒體”“研究”“新聞”“傳播”等新聞傳播學科一般通用詞匯,頻次最高的五個詞匯依次為“中國”“時代”“網絡”“媒介”“分析”。可見,新聞傳播研究深受互聯網時代發展的影響,諸多研究都被置于網絡媒介的時代變局中。

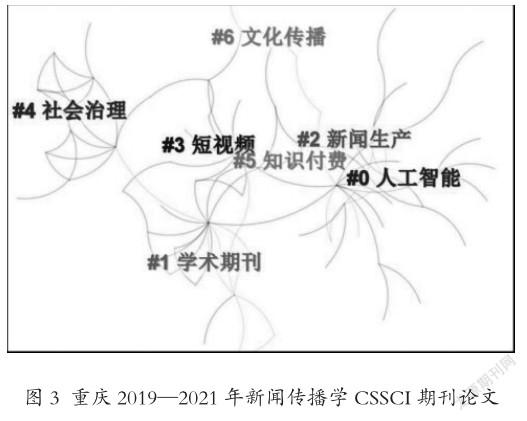

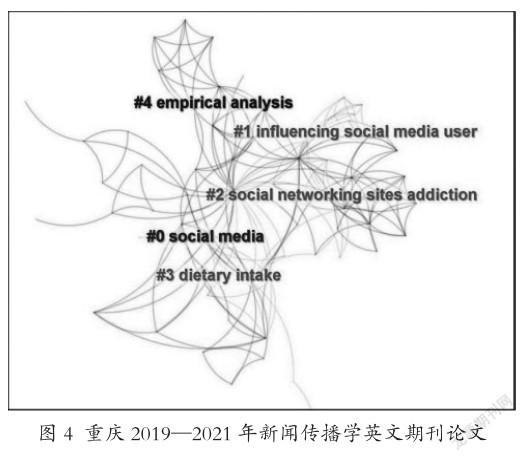

為了解研究樣本的研究論域、知識圖譜及其知識生產與學術創新貢獻,筆者基于Citespace的關鍵詞共現分析與聚類挖掘功能(見圖3、圖4),并結合人工閱讀與研判,從以下幾個方面對主要研究成果進行綜述。

(一)馬克思主義新聞觀

2021年是中國共產黨成立100周年。百年來,黨的新聞宣傳輿論工作的核心理念是什么?如何與時俱進?董天策、陳彥蓉、石鈺婧基于觀念史的視角,對此進行了全面梳理,先后形成了宣傳、新聞、黨性原則、新聞宣傳、輿論監督、輿論導向、以正面宣傳為主、公民權利、信息公開、新聞傳播規律、新聞輿論、媒體融合、現代傳播體系等核心理念及其體系[1]。這樣的系統歸納與提煉,具有重要理論價值。

王仕勇、賈浩偉梳理了中國共產黨新聞政策的百年歷程,發現政治與技術是中國共產黨制定新聞政策的重要考量,新聞傳媒業的變革是技術與制度協調互動的結果[2]。他們還探討了中國共產黨百年進程中新聞文風的變遷,發現新聞文風遵循“反對什么,創建什么”的邏輯,文風與國家、社會、新聞傳播業的結構和形態變遷相關[3]。

龍偉、董佳琦考察了“人民報紙”的歷史演變,發現其內涵隨“人民”概念的變化而多次轉折,體現了馬克思主義新聞理論與中國革命實踐的結合[4]。

基于對中國共產黨成立過程的歷史性考察,龍偉、張輝甜認為,印刷媒介在早期黨組織的凝聚中發揮了宣傳、組織功能,并提供了一條“辦報—建黨”的組黨路徑[5]。

馬克思主義新聞觀是一個開放創新、與時俱進的理論體系[6]。董天策梳理了中國共產黨新聞輿論宣傳工作在新媒體時代的制度創新,認為這種制度創新“與國家治理體系和治理能力現代化的建設互為表里,相互支持,相互促進,彰顯了黨的新聞輿論宣傳工作與時俱進、不斷創新的時代特色”[7]。

林克勤分別從哲學觀[8]、方法論[9]探討了馬克思主義對體認傳播學、認知傳播學的影響,認為傳播學的認知轉向既是對馬克思主義的繼承,也是對馬克思主義的當代詮釋和發展探索。

(二)新聞與數字技術

如今,互聯網技術與網絡新媒體已經成為新聞傳播研究的時代主題,諸多議題都被置于互聯網技術與新媒體變革中。董天策認為,互聯網改變了人類的社會生活,重塑了社會關系,其已經成為新聞傳播機制的最大變量[10]。

部分學者考察了新技術下的新聞生產方式[11]、新聞編輯路徑[12],并對新技術抱以積極接納的態度。董天策、何旭認為,現階段的人工智能還處于初級階段,不具備自我意識,無法自主思考,更談不上人文關懷,因而應對算法理念、算法倫理保持謹慎[13]。劉海明認為,算法推薦的“控制”理念與傳統新聞“服務公眾”的理念截然不同,二者在新聞價值、客觀性標準、從業主體等方面具有根本性的沖突[14],算法推薦對信息傳播過程中的強干預,剝奪了受眾的信息篩選能力,易使受眾成為信息的“奴役”[15]。

人工智能新聞使新聞生產主體模糊不清,責任承擔邊界不明。霍鳳、郭小安認為,新聞機器人不具備倫理和責任能力,應被界定為有限人格法律主體,并提出新聞機器人享有作品署名權,侵權責任后果由媒體機構承擔的著作權保護策略[16]。

(三)網絡與輿情治理

董天策、梁辰曦認為,關于“網絡輿論聚集”的諸多概念表述錯雜混亂,被廣泛使用的危機管理研究范式與“網絡輿論聚集”事實并不相符,甚至在價值立場上截然對立,應采用“網絡公共事件”的科學命名,形成合理的學術研究范式[17]。

這一研究對網絡輿論聚集的研究現狀作了重要反思,對厘清網絡輿論空間研究的理論資源與學術進路具有重要意義。

曾潤喜、朱迪認為,網民的情緒感染能加劇謠言傳播,辟謠速度、公信力和網民的親密程度都能推進情緒感染[18]。新冠肺炎疫情期間的網絡謠言傳播,對輿情治理提出了新的挑戰。

廖夢夏研究新冠肺炎疫情中網絡謠言傳播現象發現,城市的外界感染風險是新冠肺炎疫情暴發階段謠言傳播的核心內容,人們的積極情緒能夠激活一般的行動傾向,這正是為什么“板藍根和熏醋可預防新型冠狀病毒”等謠言容易引發相關商品脫銷的現實原因[19]。

面對網絡輿論中負面情緒傳導出的破壞力,郭小安認為,情感并非總是理性的對立面,也是社會動員和社會整合的一種資源,公眾的情緒表達并不必然導致勒龐揭示的“烏合之眾”,也可以形成情理交融的公共領域和“意見的自由市場”[20]。

(四)中國新聞史

關于抗戰新聞史的研究,主要是通過對期刊、報紙、回憶錄等史料的考察,來探討抗戰時期的新聞傳播實踐。

羅天、唐女杰梳理了抗戰時期在重慶發行的《時與潮》的軍事譯文及其傳播效果,豐富了抗戰時期期刊的翻譯研究,為軍事翻譯史研究提供了寶貴材料[21]。龍偉把范長江離職《大公報》的原因放在特定的時空環境下考察,指出范長江的離職并非孤立,而是戰地記者“群體左轉”的必然選擇,也是青年記者群體面對民族危亡自我選擇的縮影[22]。

新聞史研究探討了近代報業的相關問題。齊輝認為,中國近代紙荒困厄,逼迫新聞業在紙荒困境中尋求破解之道,在物質技術匱乏的狀態中逆勢前行[23]。他從媒介生態的視角回顧了聯合版在近代中國新聞業變局中的互動與糾葛,認為近代中國報業雖命運孱弱,卻有極強的環境適應力以及“以和為貴”的生存智慧[24]。

(五)新冠肺炎疫情

新冠肺炎疫情的暴發,對中國社會產生了重大影響。新冠肺炎疫情背景下的社交媒體使用,成為重慶新聞傳播學的重要議題。

劉炳勝、胡軒等通過對17個省級官方新浪微博賬號的實證分析,考察了新冠肺炎疫情背景下公眾與政府的對話模式,發現其中兩個省份已形成“政府—公眾”的信息互動,為新冠肺炎疫情下政府與公眾的溝通交流提供了經驗[25]。

新冠肺炎疫情中社交媒體的使用,成為互聯網時代公眾建構集體記憶的方式。曹洵、曾潤喜、理查德·埃文斯考察了李文亮微博賬號的網友評論留言,發現網民通過哀悼表達抗議,并通過個性化敘事形成集體記憶,最終促成與政府的協商溝通[26]。

劉國強、粟暉欽注意到標語在農村地區的抗疫引導作用,認為標語促進了集體意識的塑造與共意的搭建,增強了村民對疫情防控的認知與認同,從而實現了有效的宣傳動員[27]。

(六)媒介經營與管理

作為學術成果的主要傳播渠道,學術期刊的編輯、發行與綜合運營質量,直接影響學術成果的評判與傳播。重慶新聞傳播學界對學術期刊的研究,集中于如何提升學術期刊的編輯質量、發行質量和新媒體傳播能力,重在分析其現狀與影響因素,以探究相關對策與路徑。

詹燕平、游濱、王維朗等認為,中國知網的錄用定稿網絡首發,可顯著縮短科技論文的網絡發表周期,對促進我國科學信息的傳播與交流具有重要意義,但部分學術機構不認可網絡首發的成果,引用統計不明確等問題亟待解決[28]。

張小強、劉文斌分析了學術期刊遭遇的網絡輿情危機,認為編輯、作者、審稿人的失范行為是引發網絡輿情危機的主要原因,學術期刊出版利益的相關人眾多,對危機產生起到了催化劑作用,新媒體傳播則提供了相應的網絡輿情環境[29]。

(七)短視頻

短視頻作為近年來迅速普及的新穎媒介形式,對新聞傳播研究產生了廣泛影響。重慶新聞傳播學界對短視頻的研究,多停留在對其特征、模式、生產、傳播及影響的基本認識層面,主要探究其基本屬性、事物特征和應用策略。但也有部分研究注意到短視頻帶來的消極影響,指出要警惕短視頻平臺算法推薦對主流媒體編輯“向善”分發權的取代[30],積極治理流量至上的價值取向與市場行為,在追求經濟利益和履行社會責任之間尋求平衡點[31]。

(八)其他論題

除上述七個論題外,還有一些其他論題的論文也富有學術創見。

在媒介思想領域,郭小安、趙海明闡述了基特勒的媒介本體論思想,認為雖然人發明了媒介,但媒介不只是人們認識和改造世界的中介化工具,媒介與人應該是平等、共在的關系[32]。這為如何理解媒介,開辟了豐富的想象空間。

部分實證研究積極關注媒介使用對當今生活方式的影響。在中國老齡化程度加深的背景下,賀建平、黃肖肖發現智能手機的“代際技術支持”,能夠明顯提高老人的使用態度、意愿、實際使用和幸福感[33]。

金恒江、聶靜虹、張國良基于對中國35個鄉鎮的實證研究,發現社交網絡使用對鄉村居民的人際交往具有廣泛的積極調解作用,但唯獨無法調節鄰里交往[34]。相關論述為人際交往和人際信任研究,提供了新的材料與見解。

本研究通過梳理與分析2019—2021年重慶新聞傳播學界在CSSCI、SCI、SSCI期刊發表的論文,發現重慶新聞傳播學的知識生產已形成一定規模,成為中國新聞傳播學研究的一個方面軍。這個方面軍的高水平研究成果,已在國內外主流學術期刊發表,并獲得了一定數量的轉載,具備良好的發展前景。

就研究樣本來看,重慶新聞傳播學研究關注的議題較為廣泛,既有對互聯網技術與新媒體變革時代性議題的集中關注,也有對中國共產黨百年新聞事業的理論探究,還有對新冠肺炎疫情等重大社會議題的探討。在這些研究論域,重慶新聞傳播學者發表了若干研究成果,為促進中國新聞傳播學的發展貢獻了力量與智慧。

從作者和機構分布看,重慶新聞傳播學研究的知識生產集中度較高。重慶大學、西南政法大學、西南大學、四川外國語大學、重慶工商大學等幾所高校成為知識生產與論文發表的主力軍。重慶大學以較多的論文發表,尤其是權威期刊論文發表、文獻二次轉載,以及在各論域中的理論貢獻,成為重慶新聞傳播學研究的領頭羊。但這也體現出,重慶新聞傳播學科的學術力量分布不均衡,眾多機構的學術研究仍具有很大提升空間。重慶新聞傳播學術共同體應規避對學術熱點的盲目追求,重視學術邏輯與理論脈絡,以科學嚴謹、規范自主的態度從事學術研究,促進學科進步與發展。

參考文獻:

[1] 董天策,陳彥蓉,石鈺婧.中國共產黨新聞宣傳輿論工作核心理念創新的百年進程:基于觀念史的視角[J].當代傳播,2021(6):4-11,24.

[2] 王仕勇,賈浩偉.百年中國共產黨新聞政策研究:媒介技術變遷的視角[J].中國出版,2021(15):10-17.

[3] 王仕勇,賈浩偉.中國共產黨新聞文風的百年建設歷程及邏輯[J].出版發行研究,2021(9):5-12.

[4] 龍偉,董佳琦.“人民報紙”的理論起點、話語衍變與歷史實踐(1942-1953)[J].國際新聞界,2019,41(8):93-107.

[5] 龍偉,張輝甜.辦報以建黨:五四進步報刊與中國共產黨的成立[J].新聞與傳播研究,2021,28(10):5-19,126.

[6] 嚴兵.堅持馬克思主義新聞觀要守正創新[J].編輯之友,2020(3):67-71,112.

[7] 董天策.中國共產黨新聞輿論宣傳工作在新媒體時代的制度創新[J].人民論壇·學術前沿,2021(24):100-106.

[8] 林克勤.體認傳播學的馬克思主義哲學觀[J].新聞界,2020(3):42-50.

[9] 林克勤.認知傳播學的馬克思主義方法論[J].學術界,2019(4):109-116.

[10] 董天策.新媒體與新聞傳播機制創新[J].新聞界,2020(3):12-16.

[11] 榮婷,衛成杰. 5G技術:新聞生產變革與路徑優化[J].新媒體與社會,2020(2):74-84.

[12] 邱立楠. 5G時代新聞編輯的思維創新模式[J].中國編輯,2020(Z1):27-31.

[13] 董天策,何旭.算法新聞的倫理審視[J].新聞界,2019(1): 27-33.

[14] 劉海明.算法技術對傳統新聞理念的解構與涵化[J].南京社會科學,2019(1):117-124.

[15] 劉海明.媒體算法的價值糾纏與倫理誤區[J].湖南師范大學社會科學學報,2019,48(1):32-41.

[16] 霍鳳,郭小安.新聞機器人的主體性界定及著作權保護策略[J].出版發行研究,2021(8):52-60.

[17] 董天策,梁辰曦.究竟是“網絡群體性事件”還是“網絡公共事件”抑或其他?:關于“網絡輿論聚集”研究的再思考[J].新聞與傳播研究,2020,27(1):87-102,128.

[18] 曾潤喜,朱迪.辟謠過程中的網民情緒感染的傳播機制研究[J].科學報告,2019,9(1):1-15.

[19] 廖夢夏.“謠言變異”如何影響公共危機的爆發敘事:基于功能組態的模糊集定性比較分析[J].現代傳播(中國傳媒大學學報),2021,43(9):60-63,74.

[20] 郭小安.公共輿論中的情緒、偏見及“聚合的奇跡”:從“后真相”概念說起[J].國際新聞界,2019,41(1):115-132.

[21] 羅天,唐女杰.傳播學視角下抗戰期刊《時與潮》的軍事譯文研究[J].上海翻譯,2021(3):24-28.

[22] 龍偉.范長江離職《大公報》原因再探討[J].新聞大學,2021(5):56-65,123.

[23] 齊輝,曾丹.“無米為炊”:中國近代報業的紙荒困厄與報界應對[J].國際新聞界,2020,42(5):138-152.

[24] 齊輝,趙冉.近代中國報業發行困境與“聯合版”的發生[J].現代傳播(中國傳媒大學學報),2019,41(10):49-54.

[25] 劉炳勝,胡軒,朱瑞林,等.測量框架的整合:社交媒體對COVID-19風險溝通的影響[J/OL].信息技術與人,https://doi. org/10.1108/ITP-05-2021-0363,2021-12-07.

[26] 曹洵,曾潤喜,理查德·埃文斯.新冠肺炎期間中國網民的數字行動和集體哀悼[J].中國信息,2021,36(2):159-179.

[27] 劉國強,粟暉欽.共意動員:農村抗疫“硬核標語”的話語框架與建構邏輯[J].現代傳播(中國傳媒大學學報),2020,42(8):69-74.

[28] 詹燕平,游濱,王維朗,等.科技期刊論文網絡首發的問題及對策:以《重慶大學學報》為例[J].編輯學報,2021,33(3):327-330.

[29] 張小強,劉文斌.學術期刊網絡輿情危機與對策[J].中國科技期刊研究,2020,31(9):980-988.

[30] 邱立楠.短視頻平臺算法推薦的“異化”與“馴化”[J].中國編輯,2021(4):68-72.

[31] 曾潤喜.短視頻創作生態的失范現象與糾偏研究[J].人民論壇,2021,(4):60-62.

[32] 郭小安,趙海明.媒介的演替與人的“主體性”遞歸:基特勒的媒介本體論思想及審思[J].國際新聞界,2021,43(6):38-54.

[33] 賀建平,黃肖肖.城市老年人的智能手機使用與實現幸福感:基于代際支持理論和技術接受模型[J].國際新聞界,2020,42(3):49-73.

[34] 金恒江,聶靜虹,張國良.鄉村居民社交網絡使用與人際交往:基于中國35個鄉鎮的實證研究[J].新聞與傳播研究,2020,27(2):77-96,127-128.

作者簡介 董天策,博士,教授,重慶大學新聞學院院長、博士生導師,重慶大學數字媒體與傳播研究院主任,研究方向:新聞傳播理論、網絡與新媒體、媒介文化與媒介批評。 劉創,博士在讀,研究方向:新聞傳播理論。 楊雨蓉,碩士在讀,研究方向:網絡與新媒體。 李志姣,碩士在讀,研究方向:網絡與新媒體。