流媒體視角下中國紀錄電影2021年度掃描

【摘要】在疫情防控常態化的新形勢下,電影業生態發生變化,流媒體平臺持續崛起,紀錄電影“流媒體化”傾向顯著。紀錄電影議題“塊莖式”發散,科教與人文高度融合,宣發預熱重要性凸顯,腰尾部影片“二次上映”完成自我救贖,群像敘事與個體敘事分列站隊。老牌流媒體平臺與新生代流媒體平臺聯合,傳統媒體與流媒體生態圈互動,院線與流媒體平臺雙軌上映趨勢化。本文以2021年全國上映紀錄電影為研究實例,從院線、流媒體平臺兩個維度完成流媒體視域下對中國紀錄電影的年度掃描。

【關鍵詞】流媒體 紀錄電影 二次上映 產業鏈交互

前言

2021年中國影視行業總體處于恢復發展階段,紀錄片以其紀實的真實性獲得較大的關注度和熱議度。2021年,中國紀錄電影堅持立足優質視聽內容創作,積極“聯姻”流媒體平臺,探索出院線與流媒體平臺雙軌上映的模式,全力實現著自身社會效益和經濟效益的最大化。

與此同時,流媒體技術、流媒體平臺繼2020年之后再度成為2021年電影業的年度熱詞。常江、田浩兩位學者提到,從流媒體的技術可供性分析出發,數字時代的視聽文化呈現出三個基本趨勢:流行審美的私人化、社會交往的原子化、身份認同的流動化[1]。學者彭侃認為,流媒體平臺在電影產業鏈條中的重要性持續提升,傳統影視公司和流媒體平臺之間出現了更明顯的整合重組趨勢,電影消費也正在走向影院與流媒體平臺并駕齊驅的模式[2]。正如上述學者所指出的,疫情之下,電影業的生態結構發生變化,視聽文化趨勢發生改變,電影消費模式也隨之改變,面對前所未有的大變局,流媒體技術與流媒體平臺受到了前所未有的關注。

一、流媒體技術及平臺

流媒體技術作為互聯網媒體服務的主流核心技術,經過多年的發展已經非常成熟。基于互聯網技術,用戶利用終端設備帶的瀏覽器或軟件與流媒體服務器建立連接,通過通信協議傳輸操作指令給流媒體服務器;服務器將實時信號或存儲音視頻文件的分組數據傳送到客戶端;用戶即可利用客戶端進行觀影。流媒體技術是流媒體平臺的主流核心技術,疫情之下,流媒體平臺已然成為電影發行的重要渠道。因而,流媒體技術及平臺對于電影業的重要程度不言而喻。通過研究全球最具影響力的流媒體平臺網飛(Netflix),學者常江指出,流媒體技術之于電影業,絕不僅僅是效能提升的路徑,而是意味著一種生態性的變革[3]。

流媒體平臺是指科技公司、制片大廠以及傳統媒介利用流媒體技術提供視聽服務的平臺,視聽內容資源與用戶是其生存的根基。時至今日,流媒體平臺已經不再甘于僅僅充當傳輸中介,而是深度耕耘內容生產環節以及用戶消費環節。

院線與流媒體平臺之間的博弈一直在進行。如:作為國內最先“吃螃蟹”的影片《囧媽》,主動撤下院線春節檔排片,改在字節跳動旗下流媒體平臺上放映;再如:美國華納兄弟宣布其2021年北美上映的全部17部電影同步登陸HBO Max;國內華誼公司也宣布2021年制作的電影會在線上線下同步推進。在流媒體平臺HBO Max與北美院線采取線上線下同時上映的策略,已然預示著未來影院空間的危機[4]。流媒體平臺對院線形成分流是客觀現象,如何平衡兩者關系成為業內人士首要思考的問題。

二、院線上映分析

1.院線上映概況

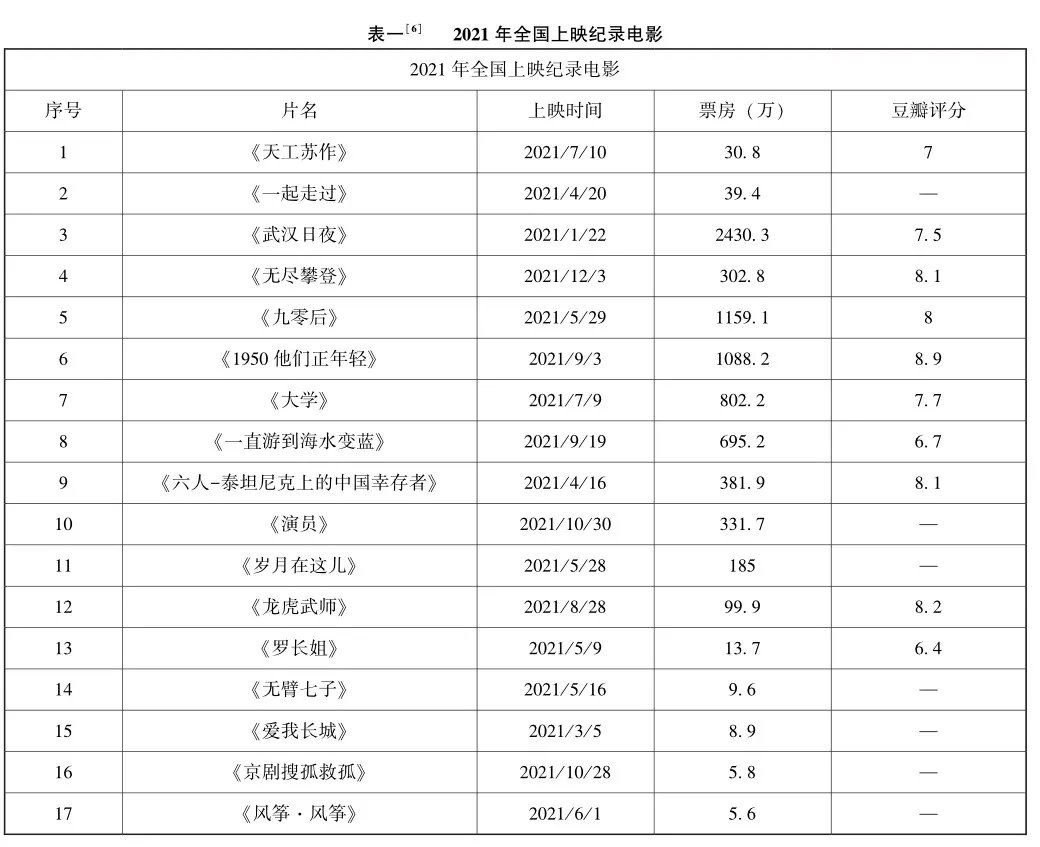

2021年上映約22部紀錄片,創造紀錄片進入主流院線上映數量新高;全年國產紀錄片累計票房近8千萬,票房超100萬的影片11部(超過2019年的9部),市場表現良好;紀錄電影口碑整體提升,《武漢日夜》《1950他們正年輕》《無盡攀登》等7部影片豆瓣評分均超7. 5分, 5部影片豆瓣評分超8分(超過2019年的4部),高評分影片數超過往年[5]。

2.主題及題材

2021年上映的紀錄電影在主題及題材方面既有對2020年相關主題、題材的承接,又有年度內的全新創作,總體來看, 2021年紀錄電影的議題趨于“塊莖式”發散,覆蓋面廣。

回顧2020年紀錄電影的相關議題和主題,《中國紀錄片發展研究報告(2021)》提到,疫情紀錄片成為2020年紀錄片的主要議題,脫貧攻堅和抗美援朝成為2020年紀錄片的兩大主題[7]。

脫貧攻堅主題在2021年的社會紀錄電影里得到延續,相關影片著重聚焦扶貧人、脫貧人以及脫貧后的現實生活,代表作品有《我們是第一書記》和《進城記》。影片《進城記》不僅收獲了不俗的票房,還收獲了“第26屆中國紀錄片學術盛典”長片十佳作品的殊榮。陳富強認為,《出山記》播出后,各類新媒體渠道受眾的反饋為姊妹篇《進城記》提供了較多參考信息,保證了《進城記》的電影傳播力更上一層臺階[8]。《進城記》拍攝過程中重視搜集受眾對前篇的反饋,這種在生產和制作環節即注重與觀影受眾互動的做法很具有借鑒意義。

抗美援朝主題在2021年人文歷史紀錄電影里得到延續,不同于2020年此類影片以抗美援朝戰爭歷程為敘事主線, 2021年該主題紀錄電影側重于參加抗美援朝的志愿軍老戰士們的真人講述,代表作品有《1950他們正年輕》。影片敘事方式上看似講述的是個人事跡,實則講述的是以個人為代表的群像事跡,這種敘事方式能直抵觀影群體內心深處,十分具有啟發意義。

關于文學紀錄片,張同道提到,文學紀錄片是2020年度具有風向標意義的文化事件[9]。2021年文學紀錄電影表現平平,且不具備引領性,代表作品有影片《一直游到海水變藍》,此處不作贅述。

3.現象分析

疫情紀錄片是2020年紀錄片的主要議題,更是2021年紀錄電影的關鍵議題,代表作品有《武漢日夜》和《一起走過》。

《武漢日夜》不僅成為內地影史春節檔紀錄片總場次冠軍,更是一舉拿下2021年度紀錄電影票房冠軍。而同為疫情紀錄片的《一起走過》雖然獲得第34屆中國電影金雞獎(2021)最佳紀錄/科教片提名,但在院線上映卻僅收獲39. 4萬票房。

影片《武漢日夜》與《一起走過》同為疫情紀錄電影,前者受到熱捧并登頂,后者備受市場冷遇,通過比較發現,造成這一現象主要有兩個關鍵因素:一是影片敘事方式,二是預熱營銷工作。《武漢日夜》采用主線與輔線雙線穿插敘述的手法,淡化技術性攝影痕跡,還原醫護人員、病患及家屬、志愿者等人群直面新冠疫情時的百態;并且該影片特別注重預熱營銷工作,如上映前密集發布預告片、全國點映、融媒體直播、電影人發起公益觀影、影星獻唱電影主題曲等。反觀影片《一起走過》,試圖“通過拍攝一些鏡頭、用音樂和‘上帝之聲’創造情緒,達到講故事的目的”[10]。《一起走過》用新聞播報聲音作為時間主線,并結合人物口述,但過于強調技巧性攝影,拍攝痕跡明顯,這一敘事方式會很大程度上削弱觀影群體的共鳴情感;此外,《一起走過》臨近上映才進行宣傳推廣,宣傳力度、宣傳路徑等遠不及《武漢日夜》。多重因素綜合作用下,致使《一起走過》在市場遭遇冷遇。

通過分析以上兩部同題材紀錄電影的兩極分化現象,可以為紀錄電影的發展提供有益的借鑒:一是內容與敘事同等重要,不可偏廢,紀錄電影貴在真實性,不可過分強調技術性攝影,內容定性,敘事定量,性質好,廣大群眾認可,才是好作品的硬標準;二是宣傳推廣到位,好的作品應當匹配好的前期營銷,影片上映前的預熱工作務必要盡早開展,將影片信息化整為零,適當應用明星效應,分階段分步驟地推進宣發工作。

紀錄電影深度融貫人文歷史內容是紀錄電影的又一新趨勢。影片《九零后》注重史料文獻的呈現,并以人物采訪為主線,讓當事人出鏡口述,追憶重構了西南聯大那段不平凡的歲月,收獲了第34屆中國電影金雞獎最佳紀錄/科教片獎項。影片《無盡攀登》則是將體育運動與人文精神高度融合。影片《天工蘇作》則是人文歷史與經驗科學的深度碰撞,屬于經驗科學和應用科學的融合,對于研究中國古代科學技術的發展規律具有一定的參考價值。

三、流媒體平臺上映情況概述

流媒體下,部分紀錄影片實現了自身的“二次上映”。盡管院線的第一次上映可能遭到冷遇,但流媒體平臺為其提供了持續不間斷上映的機會。下面以2021年上映的部分紀錄電影為案例進行分析。

蘇州非遺題材的紀錄電影《天工蘇作》,盡管院線票房僅取得30. 8萬票房,但并不影響其在流媒體平臺的火熱上映。該影片選取燈彩、核雕、宋錦等9項典型的蘇州傳統工藝,既講傳統技藝及傳承人的故事,又講其蘊含的科學“冷知識”,如織造宋錦的花樓織機與二進制異曲同工;蘇燈中的“走馬燈”原理是利用蠟燭燃燒后冷熱空氣對流等。此外,影片還有著對傳統工藝如何與現代產業融合的思考。《天工蘇作》在院線上映一周后,各省市院線即陸續不再對其排片,內容優質、題材新穎且制作極佳的紀錄電影在院線遭遇冷遇,票房成績很是慘淡。而流媒體平臺成了《天工蘇作》完成第二次上映的最優選擇。《天工蘇作》在流媒體平臺上完成其華麗的轉身,以美為媒介,以傳統工藝為紐帶,盤活了蘇州非遺的“線上展館”。

《無盡攀登》以登山運動為題材,真實還原夏伯渝沖擊登頂珠穆朗瑪峰的人生經歷。在登山運動題材的影片里, 2019年上映的劇情片《攀登者》最為大眾所熟悉。事實上,《無盡攀登》與《攀登者》有著千絲萬縷的聯系。從敘事層面分析,《攀登者》從國家層面敘述攀登珠穆朗瑪峰,側重登山隊員群像,而《無盡攀登》從個人層面敘述攀登珠穆朗瑪峰,側重還原夏伯渝的人生經歷。《攀登者》與《無盡攀登》的關系就好比是一個同心圓,同一時空下,題材相同,人物相同,前者包含人物群像,多條線索,多元概念,后者則是對前者中的已有人物進行全新敘述、深度挖掘并提出新命題。《攀登者》屬于以群像為軸心的國家宏大敘事,而《無盡攀登》屬于以個體為軸心的個體敘事。影片《無盡攀登》在院線遭遇冷遇后,通過南瓜電影平臺上映,利用平臺持續不間斷上映的特性充分實現了影片的社會效益和經濟效益,而南瓜電影推出《無盡攀登》的付費訂閱則是以用戶群體為核心競爭力的基礎上努力擴展內容的具體表現。

以《天工蘇作》、《無盡攀登》為例,兩部紀錄電影均在院線首映,因院線票房慘淡,隨即轉戰流媒體平臺。流媒體平臺在基于用戶群體大數據分析的基礎上,相應部門接洽出品方以獲取影片版權,從而擴充流媒體平臺的視聽內容資源以滿足用戶需求。

四、結語

總體來看, 2021年度中國紀錄電影發展態勢良好,紀錄電影與流媒體平臺相互成就,紀錄電影使流媒體平臺的視聽內容資源更加豐富化,而流媒體平臺則使紀錄電影獲得了二次上映、不間斷上映的機會。透過紀錄電影與流媒體平臺相互成就的現象,有如下認識:一、流媒體平臺是實現電影產業鏈交互的重要樞紐。流媒體平臺在電影產業鏈條中的交互屬性持續提升,除履職傳輸中介外,還在布局內容生產環節和用戶消費環節與產業鏈上下游形成高效互動;二、院線與流媒體平臺、傳統媒體與流媒體兩組關系中競合趨勢愈發顯著;三、不論是競合發展,亦或是產業鏈交互,歸根結底,其目的都是致力于用戶群體的最大化、視聽內容資源的更豐富化以及經濟效益、社會效益的最大化。

注釋

[1]常江,田浩.間性的消逝:流媒體與數字時代的視聽文化生態[J].西南民族大學學報(人文社會科學版), 2021, 42 (12): 137-145.

[2]彭侃.回升與轉型: 2021年世界電影產業[J]. 電影藝術, 2022 (02): 71-79.

[3]常江.流媒體與未來的電影業:美學、產業、文化[J].當代電影, 2020 (07): 4-10.

[4]孫承健.被數字視覺化了的世界:虛擬制作時代電影的身份危機[J].電影藝術, 2021 (05): 128-135.

[5]數據來源: 1905電影網,電影頻道融媒體中心.《2021年中國電影年度調查報告》, https: / / www. 1905. com/ special/ s2021/ moviereport/ , 2022年1月1日.

[6]數據來源: 1905電影網、電影頻道融媒體中心、國家電影局、貓眼專業版APP、豆瓣APP.

[7]張同道,胡智鋒.中國紀錄片發展研究報告(2021)[M].北京:中國廣播影視出版社, 2021.

[8]陳富強.利用新媒體平臺提升電影傳播力探析———以電影《出山記》《進城記》為例[ J].電影評介, 2021 (12): 110-112.

[9]張同道. 2020年中國紀錄片發展研究報告[J]. 現代傳播(中國傳媒大學學報), 2021, 43 ( 08 ): 110-115.

[10] PINEDA D. Editing a science documentary: more than words (literally!) [J]. Science Editor, 2004, 27 (2): 47-49.