基于文化遺產保護的鄉村傳統建筑基因庫研究

梅智,任君,王菁菁,李涵笑,王藝嫻,李歡歡

(鄭州航空工業管理學院,河南 鄭州 450000)

0 引言

傳統村落傳承著中華民族的記憶,寄托著中華各族兒女的鄉愁。現代化的快速發展,使傳統村落遭到破壞的狀況日益嚴峻,帶來了居住需求與傳統建筑保護的矛盾、審美與復原的平衡關系、維修重建細節把握不好等諸多問題,給鄉村傳統建筑文化的保護也帶來了種種困難。

基于貫徹保護弘揚優秀傳統文化的精神和加大傳統村落保護力度的背景,本文聚焦河南省內傳統村落,經過近一年的探索研究,設計出鄉村傳統建筑基因庫。該庫可以留存鄉村傳統建筑多維度信息,使傳統建筑文化遺產得以復興。

1 國內外研究綜述

從文藝復興時起,西方在實體模型的發展中有了初步成就,例如阿爾伯蒂的《建筑論》,他的一生都從事于古建筑的修復工程。克里斯·米爾斯的《設計結合模型》一書著重強調了實體模型的制作過程、制作工藝,目前所出版的相關著作和學術研究更強調實體模型技術與涉及材料的研究。我國最早的建筑模型是一種產生于漢代的“明器”——“陶樓”,由土塊燒制而成,外觀與同時期建筑造型類似,但它僅用于祭祀隨葬。最經典的是由“樣式雷”家族制作的古建燙樣,是建筑設計中的實體模型,也是實際建筑的縮微。實體建筑模型(沙盤),在古代最早是對軍事方面起研究指導作用,按照實際地形圖,用多種材料按比例制作而成,這種方式一直延續至今。在現代,建筑模型被廣泛用于軍事、歷史復原、城市規劃、休閑娛樂等各領域。

國外的數字化信息模型技術在古跡復原方面有重大進展。名為“羅馬重生”的工程重現了公元320年的羅馬古城,美國的維吉尼亞大學利用虛擬現實技術再現了城內30座建筑的內部場景,“高度精確”地恢復了那些幾乎已完全毀壞的建筑,例如維納斯羅馬神廟。眾所周知,2019年巴黎圣母院發生火災,火勢造成近800年歷史的箭形塔尖倒塌,玫瑰窗口損壞,但好在專家學者早已完成了對巴黎圣母院的掃描工作,其運營網站上包含教堂各個角度的建筑全景、3D模型和細節圖片。這場大火過后,損毀的巴黎圣母院將在數字世界里復原并永存。我國國內相關學術研究中,大多涉及利用數字化信息及相關技術創建對應建筑的虛擬三維模型,且取得部分成就。例如在河西建筑信息化研究中,基本實現了河西斗栱譜系研究的可視化;在思南路古建筑改造項目中,創建了保留原始數據完整性的Revit模型;在江西師范大學城市建設學院的實際教學過程中,采用激光雕刻機進行材料切割,方便實體模型的搭建,開展融合VR、Lumion等先進技術與3D打印的“虛擬+實體”雙向拓展的新教學模式。

2 河南省村落傳統建筑現狀

傳統村落是我國數千年農耕文化的結晶,具有悠久的歷史和深厚的文化底蘊,是我國五千年文明的基礎和縮影。河南省內有著豐富多變的地形地貌特征、悠久的農耕文化傳統以及繁榮的商貿活動,形成了類型豐富、數量眾多的傳統村落。

2.1 物質形態現狀

①空間格局。傳統村落所呈現的平面布局、空間形態較為豐富,包括平面形狀、方位軸線、道路骨架、河網水系等。平面布局形態分為團狀、帶狀、環狀、散點狀。結構形態主要分為十字型、網狀型、魚骨型、自由型。院落形態分合院式、一字型、窯房混合式。

②自然環境。包括重要地形、地貌、田野、山川樹木特征。河南省地勢西高東低,村落分布于丘陵地區最多,平原地區次之,最少的是山地地區。

③民居建筑。它是構成村落實體的主要要素。當前鄉村大部分民居建筑以磚結構、磚石結構為主,純木結構少見。建筑立面因結構不同,其豐富程度受門頭、窗框影響。

2.2 存在問題

隨著城鎮化進程加快,大量傳統村落被劃入城市建設范圍,成為城市改造更新的目標,而交通偏遠的傳統村落,由于經濟落后,村民大量進城務工,只有老年人和兒童留守或者已無人居住,許多房屋無人修繕,致使村落風貌衰敗。另一種變相的衰敗則是由于村民缺乏保護意識,盲目建設,導致村落格局的無序發展,破壞了傳統村落樸實的風貌。

2.2.1 風貌特色流失

傳統村落歷經歲月變遷,依然遺留著豐富的文化歷史遺產,有其形成和發展的歷史痕跡。在鄉村建設活動中,不少已是舊貌換新顏。幾處重要的傳統建筑年久失修,建筑結構老化,有不同程度的損毀,還有部分民居建筑常年荒置,缺乏維修和養護。村民原地翻修建筑現象普遍,自建行為缺乏引導,因此改建后的建筑在體量、材質和色彩上與村落風貌不協調。

2.2.2 建筑缺乏生機美感

①建筑單一雷同。村莊在局部出現了行列式的建筑布局形態,破壞了傳統村莊依山就勢、錯落有致的風貌格局。

②與環境不協調。新建建筑平面照搬城市建筑功能和布局,局部體量過大,缺乏地方特色,與整體風貌缺乏統一性。

③刻意仿古。村民自建房屋做成仿古風格,建筑裝飾仿照其他地域圖案和色彩,加上挑檐或大坡屋頂,失去了村莊的文化和特色。

2.2.3 忽視鄉村色彩環境

①新型材料的出現導致人工色彩比例不斷增大,村落色彩的原生態特性減弱。

②為旅游配套而建的民宿作為新建建筑,其色彩大多取灰白顏色,使用水泥以及玻璃材質,與村莊氣質不符。

③人們審美價值的變化與文化意識的欠缺使傳統建筑逐漸廢棄,村落空房年久失修,墻體有部分損壞嚴重。

3 研究策略提出

以數字化信息模型+實體模型的方式留存鄉村傳統建筑多維度信息,提出搭建鄉村傳統建筑基因庫策略,幫助傳統建筑修繕、維護與更新,解決目前傳統文化不斷流失的瓶頸問題,使傳統建筑文化遺產得以復興。通過文獻查閱、實地調研、分析歸納與定量分析得到相關傳統建筑信息,利用3D掃描技術、無人機傾斜攝影技術等方法獲取傳統建筑細部具體特征的信息數據,通過進一步地識別、對比、量化與存儲,利用BIM根據建筑詳細尺寸構建建筑三維模型。

鄉村傳統建筑基因庫以數字化信息模型+實體模型的方式留存傳統建筑多維度信息,包括兩部分:一是鄉村傳統建筑記憶庫,二是鄉村傳統建筑構件工具庫。

3.3.1 鄉村傳統建筑記憶庫

鄉村傳統建筑記憶庫外殼主要為硅膠材料,顯示屏主要為金屬鋼化玻璃材質。鄉村建筑記憶庫是一種具有掃描以及存儲功能的裝置,包括建筑信息庫,用于存儲村落建筑文字信息以及圖片信息(主要包括村落的基礎建筑、影像等信息,其中矢量庫包括建筑尺寸、構件尺寸等);掃描模塊,用于掃描鄉村傳統構件工具庫上的二維碼。圖像圖形庫包括建筑CAD圖紙、三維模型等;屬性庫包括河南省傳統村落名目等。在搜尋整理現存傳統村落建筑信息階段,利用無人機傾斜勘測和GIS等技術,將勘測信息轉化為各類數據進行檢查檢驗,之后將成果數據導入庫中,以備搜索、對比和驗證。在后期數據信息處理階段,把傳統建筑構件的數據信息利用計算機圖像處理技術,生成二維碼。

圖1 鄉村傳統建筑記憶庫

3.3.2 鄉村傳統建筑構件工具庫

鄉村傳統建筑構件工具庫主要材質為高密度板。內含目錄和柜體,目錄依據鄉村傳統建筑等級來對構件進行分類。抽開各個柜體可看到其內部參照目錄置有對應的構件,構件選型參考傳統村落特色建筑構件,按比例縮放做成實體模型,將其固定于柜體中,既能減少構件的磨損,又可供人反復觀察。各構件旁邊均附有二維碼,通過記憶庫掃描功能掃描二維碼即可迅速獲取對應構件的詳細信息,方便快捷。

圖2 鄉村傳統建筑構件工具庫

3.3.3 鄉村傳統建筑基因庫使用方法

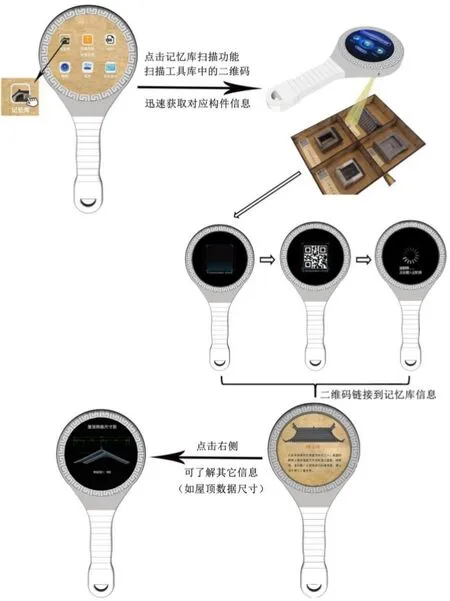

見圖3。

圖3 鄉村傳統建筑基因庫使用方法

3.3.4 創新點

①數字化信息數據方面:基于大數據技術支持建設關于傳統村落建筑的數據庫,里面包含了傳統村落建筑模型信息、建筑細部構造信息、各個構造使用方式等較為詳細的信息數據。

②實體模型方面:為鄉村建筑的細部構件制作按比例縮小的實體模型,為每個模型創建二維碼用來存儲此模型相關信息,整理為比較全面的鄉村傳統建筑構件工具庫,可配合鄉村傳統建筑記憶庫使用,更加全面直觀地分析傳統建筑,為保護修繕和更新提供詳實、可操作的實踐資料。

當前研究中,僅有關于古建筑和歷史建筑信息化資源庫的構想,但是關于傳統村落建筑的多維度信息系統還未有領域涉及。數字化技術為使用者提供精確的數據信息,讓用戶對實際建筑具有客觀理性的認識,可以做出精細化的調整,而實體模型為使用者提供直觀生動的信息,拓寬視角,幫助使用者做出更為準確的判斷。兩者相輔相成,共同使建筑保護方案更加科學化。

4 結論

基于鄉村文化遺產保護的多維基因庫系統,以數字化信息模型+實體模型的方式留存鄉村傳統建筑多維度信息,它同時為使用者提供精確的數據和直觀生動的實體模型,能拓寬視角,輔助鄉村傳統建筑研究與修繕。為建筑保護與修繕施工的合作提供橋梁,幫助使用者做出更為準確的判斷,使建筑保護方案更加科學化。同時還能避免資源浪費,利用電腦模擬在實體模型上進行多次設計演練,將實體保護與虛擬保護結合,減少不可更新實體模型的制作和成本輸出,對傳統建筑的修復具有積極意義。