改性豆渣對高脂血癥大鼠生理和腸道菌群的影響

向沁雪,田 瑞,吳 波,孫國根,陳麗梅,莫開菊,*

(1.湖北民族大學生物與食品工程學院,湖北 恩施 445000;2.風濕性疾病發生與干預湖北省重點實驗室(湖北民族大學),湖北 恩施 445000;3.恩施土家族苗族自治州中心醫院,湖北 恩施 445000)

豆渣中膳食纖維相對含量達到62.5%,而不被人體消化部分占90.64%,不溶性成分又占不被消化的94.92%[1],因此大豆膳食纖維主要是不溶性成分。大豆不溶性膳食纖維具有與有毒重金屬結合的能力[2],以及預防肥胖[3]、控制體質量的效果[4]。

目前,肥胖已成為世界性公共衛生問題。肥胖、高血脂不僅與遺傳有關,更與生活習慣、營養偏頗等因素有關,是心腦血管疾病、高血壓、糖尿病、腫瘤等多種疾病的誘發因素。脂質主要是食物在腸道被消化吸收入血液,此外饑餓時從脂肪組織或肝臟中也可動員一部分脂質吸收入血液,通過血液循環被運輸到全身各處。肥胖者需要通過控制飲食,減少高熱量和高脂肪類食品的攝入。膳食纖維具有預防及輔助治療過度肥胖和高血脂癥等疾病的作用。

本實驗采用不同方法改性豆渣膳食纖維,考察其調節大鼠血脂和減肥的功效,以期為豆渣膳食纖維的深度開發提供理論參考。

1 材料與方法

1.1 動物、材料與試劑

SPF級Wistar雄性大鼠(3 月齡)70 只,體質量150~200 g,飼養于相對濕度40%~60%、溫度為(22±2)℃環境中,所有大鼠飲水和攝食自由,飼喂普通飼料。生產許可證號:SCXK(遼)2020-0001。

原豆渣:普通豆渣用純凈水洗過濾至水清澈,以去除豆渣中的蛋白質;改性豆渣:原豆渣經烘干后按料液比1∶9加入1.5%(質量分數,下同)NaOH溶液或1.5% Na2HPO4溶液,在溫度32 ℃、壓力20.68 MPa的超臨界CO2條件下改性4 h,然后反復洗滌去除可溶性成分,離心留取不溶性殘渣,烘干,作為改性豆渣[5],用于動物實驗。

脂肪乳配方:10%(相對含量,下同)膽固醇、1%甲基硫氧嘧啶、20%豬油、20%吐溫-80、2%膽酸鈉、30%丙二醇和17%蒸餾水。

血脂康膠囊 北京北大維信生物科技有限公司;乙醚 國藥集團化學有限公司;BL539A多聚甲醛Biosharp生物科技公司;血脂測定試劑盒 濰坊三維生物工程集團有限公司;D3142 DNA提取試劑盒 廣州美基生物科技有限公司;液氮 武漢華星工業技術有限公司。

1.2 儀器與設備

NanoDrop微量分光光度計 美國賽默飛世爾科技公司;TG16-WS離心機 湖南湘儀實驗室儀器開發有限公司;DYY-6C電泳儀 北京六一生物科技有限公司;TMS-1024i全自動生化分析儀 美生實業有限公司;ETC 811聚合酶鏈式反應(polymerase chain reaction,PCR)儀 蘇州東勝興業科學儀器有限公司;QuantiFluorTM熒光計 普洛麥格(北京)生物技術有限公司。

1.3 方法

實驗周期共76 d,適應期3 d,建模期26 d,干預期45 d,后期處理2 d。

1.3.1 大鼠造模及分組

大鼠造模及分組方法根據文獻[6-8]加以整合及完善。適應期后,將大鼠分為高脂飲食(high fat diet,HF)組60 只和空白對照(control check,CK)組10 只,用10 mL/(kg·d)劑量的脂肪乳灌胃建模,以HF的體質量和4 項血脂指標(總膽固醇(total cholesterol,TC)、甘油三酯(triglyceride,TG)、高密度脂蛋白膽固醇(high density lipoprotein-cholesterol,HDL-C)和低密度脂蛋白膽固醇(low density lipoprotein-cholesterol,LDL-C))與CK組比較,差異顯著,判定模型成功。

建模成功后,對高脂飲食組進行二次分組,共分為5 組,每組12 只大鼠,分別是高血脂對照(hyperlipidemia control,HC)組、藥物對照(positive drug control,DC)組、未改性豆渣(bean dregs contrast,BC)組和Na2HPO4改性豆渣(disodium hydrogen phosphate modified bean dregs,DB)組及NaOH改性豆渣(sodium hydroxide modified bean dregs,SB)組。

1.3.2 大鼠建模及干預期喂養

灌胃劑量分別為藥物對照組灌胃血脂康溶液,劑量為30 mg/(kgmb·d)、豆渣灌胃組分別灌胃不同處理豆渣,劑量1 g/(kgmb·d),高血脂對照組灌胃蒸餾水,劑量為10.0 mL/(kgmb·d)。

建模期和干預期:飼喂普通飼料,自由進食記錄每日攝食量,每3 d稱體質量。

1.3.3 血脂指標檢測

4 項血脂指標檢測:建模完成后及干預期每15 d測定血脂水平,將大鼠剪尾取血,取0.3 mL血液于肝素鈉負壓采血管內;干預完成(即在干預第45天)麻醉后從心臟取血。采血后離心(3 000 r/min、10 min),取血清,采用全自動生化分析儀檢測4 項血脂指標即TC、TG、HDL-C、LDL-C濃度。

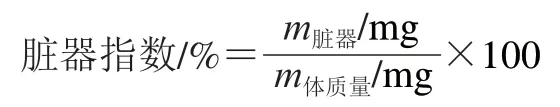

1.3.4 臟器指數檢測

干預45 d后,禁食不禁水,過夜,次日采用吸入乙醚麻醉,打開胸腔,暴露心臟,從心臟處取血(用肝素鈉負壓采血管),從心尖部位灌注37 ℃生理鹽水,洗至內臟無血色,心臟右心耳流出液體為無色。解剖、取出大鼠的肝臟、脾臟、腎臟并稱質量。臟器指數計算如下式。

1.3.5 腸道微生物檢測

大鼠解剖后取出內臟,放進超凈工作臺,取出盲腸并將其內容物擠進滅菌后的EP管內,封存并用液氮速凍,于-80 ℃冰箱內保存,送至廣州基迪奧生物科技有限公司進行16S rRNA測序,測序區域:16S(V3~V4),引物名稱:341F、806R,引物序列分別為5’-CCTACGGGNGGCWGCAG-3’、3’-GGACTACHVGGGTATCTAAT-5’,PCR擴增產物切膠回收,用QuantiFluorTM熒光計定量分析。等量混合純化的擴增產物,連接測序接頭,構建測序文庫,利用Illumina PE250上機測序,使用Krona 2.6軟件計算每個物種分類的豐度。

1.4 數據處理與分析

實驗結果以平均值±標準差表示,采用SPSS 19.0軟件進行單因素方差分析檢驗數據顯著性差異以及偏相關性分析,采用Origin軟件作圖。

2 結果與分析

2.1 高脂血大鼠造模結果

如圖1所示,與CK組相比,HC組體質量、TC、TG、LDL-C、HDL-C濃度均有顯著或極顯著差異(P<0.05、P<0.01),表明造模成功。

圖1 造模期大鼠各項指標Fig. 1 High-fat diet feeding induced hyperlipidemia in rats

2.2 大鼠生理指標變化

2.2.1 大鼠體質量變化

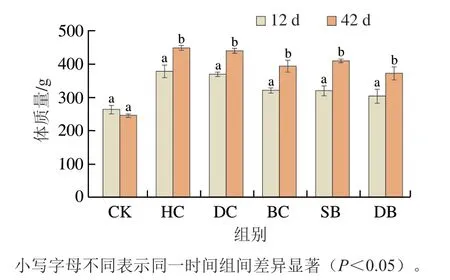

實驗期間每3 d稱1 次體質量,第42天是實驗結束前最后1 次稱質量,發現第12天是體質量變化的轉折點。高脂血癥大鼠體質量表現為持續快速增長;干預期第12天后,體質量緩慢增長,干預各組始終低于HC組。如圖2所示,HC組體質量在第12和42天均最高,BC、SB、DB干預組體質量明顯低于HC組和DC組。干預第42天時,與HC組相比,DC、BC、SB、DB組體質量分別減輕1.5%、10.9%、6.3%、13.3%。

圖2 實驗期間大鼠體質量變化Fig. 2 Changes in body mass of rats during high-fat diet feeding

2.2.2 大鼠血脂變化

4 項血脂指標中TC、TG、LDL-C濃度過高被認定為高脂血癥,而HDL-C是有益的膽固醇,可降低血管壁膽固醇沉積,具有抗動脈粥樣硬化作用。由表1可知,豆渣灌胃均能改善大鼠血脂。在整個干預期,除HDL-C外,CK組3 項血脂指標水平較低且平穩,HC組水平較高而平穩,說明在無外部因素干預時不會自發大幅波動。DC組在藥物作用下,TC、TG、LDL-C濃度持續下降,HDL-C濃度持續上升,在45 d時與0 d相比,TC濃度下降了19.0%、TG濃度下降30.0%、LDL-C濃度下降35.0%、HDL-C濃度上升了34.9%;45 d與0 d相比,3個豆渣組TC濃度下降了19.7%~32.0%、TG濃度下降了47.0%~59.3%、LDL-C濃度下降了43.2%~55.3%,HDL-C濃度上升了20.9%~48.5%。結果表明豆渣對于高脂血癥改善效果明顯且效果優于藥物組。但是豆渣灌胃組在15 d內變化明顯,改善效果依次分別是DB組>SB組>BC組,15 d之后趨于穩定。

表1 實驗期間大鼠血脂變化Table 1 Changes in blood lipids in rats during the experiment

續表1

2.2.3 大鼠臟器指數變化

由表2可見,各組間臟器指數沒有顯著差異,其中各組間變化較大的是肝臟指數,與HC組相比,DC、BC、SB、DB組下降了5.4%~12.8%。相比于CK組,高脂乳使肝臟指數增大;相較于HC組,灌喂藥物和豆渣均使肝臟指數降低,DB組對肝臟指數的改善效果最好,相比HC組下降了12.8%,與CK組的臟器指數接近。

表2 實驗期大鼠各臟器指數Table 2 Visceral organ indexes of rats during the experiment

2.3 大鼠腸道微生物物種豐度差異

各組大鼠腸道微生物種群在門、屬、種水平上存在一定差異。由表3可知,在門水平上,主要有厚壁菌門(Firmicutes)、擬桿菌門(Bacteroidetes)、變形菌門(Proteobacteria),其中CK組Firmicutes相對豐度占比最高,Bacteroidetes次之,HC組Firmicutes相對豐度最高,Bacteroidetes最低,通過豆渣喂養改善后Bacteroidetes相對豐度明顯增大,Firmicutes減少,降低了Firmicutes/Bacteroidetes相對豐度比值,本實驗中CK組Firmicutes/Bacteroidetes相對豐度比值為2.72,HC組為3.36,DC組以及3種豆渣膳食纖維組在1.02~1.31之間。

屬水平上主要有乳桿菌屬(Lactobacillus)、腸桿菌志賀菌屬(Escherichia Shigella)和擬桿菌屬(Bactericides)。除了CK、SB組以外,Lactobacillus相對豐度均比HC組高,且DB組大幅增長;豆渣各組的Escherichia Shigella相對豐度均較CK和HC組大幅下降;種水平上,主要菌群有產酸擬桿菌(Bacteroides_acidifaciens)和鼠乳桿菌(Lactobacillus_murinus),Lactobacillus_murinus在大鼠腸道內為優勢菌,各實驗組Lactobacillus_murinus相對豐度與HC組對比均明顯上升,效果依次分別為DB組>DC組>BC組>SB組。

表3 大鼠腸道微生物相對豐度變化Table 3 Changes in relative abundance of intestinal microorganisms in rats %

在大鼠腸道菌群中,擬桿菌和厚壁菌為主要的優勢細菌,均與肥胖相關。腸道中的厚壁菌群比擬桿菌群多,能更多地吸收食物中的熱量,因而增加體質量,進而導致肥胖。Proteobacteria屬于致病菌,豆渣組腸道中有益菌群增多,而有害菌群減少。綜合來看,DB對腸道菌群具有有益作用。

2.4 大鼠腸道菌群與體質量及血脂指標的相關性分析結果

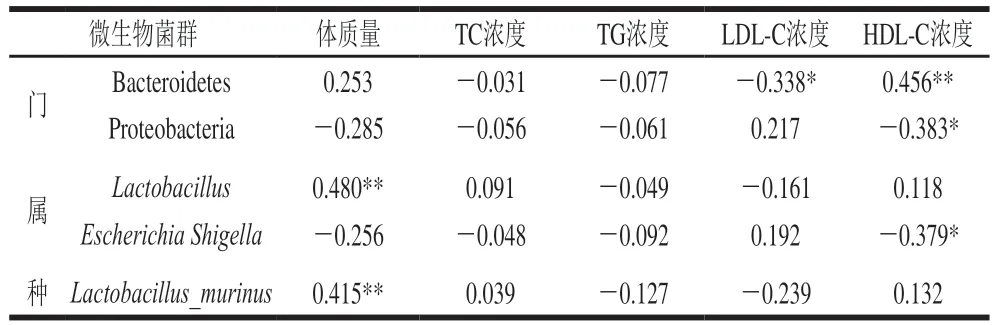

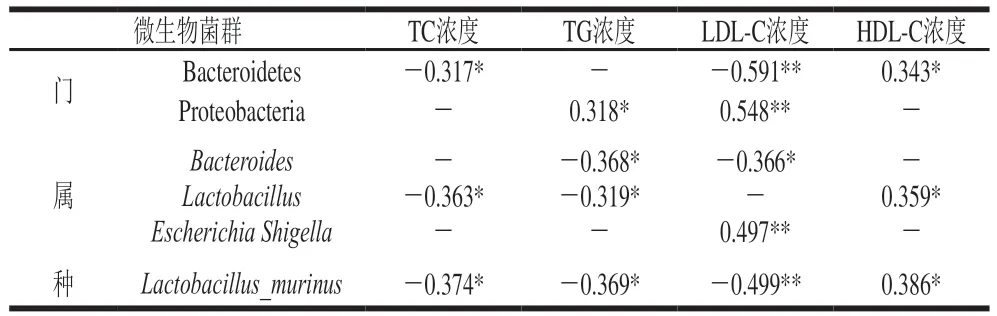

上述實驗結果表明,實驗大鼠的理化指標和腸道菌群發生一系列變化,因此將兩類指標進行關聯,以期找出腸道菌群與健康指標之間的相關性。首先,進行一元線性相關性分析,將具有顯著相關性的指標列入表4,不具有顯著性的腸道菌未列出。其次,將體質量作為控制變量,對微生物菌群與各項血脂指標進行偏相關分析,同樣將有顯著相關的指數列于表5。

表4 大鼠腸道菌群與體質量、血脂指標的一元相關性分析結果Table 4 Correlation analysis of intestinal microorganisms with body mass and blood lipids indexes in rats

表5 控制體質量時大鼠腸道菌群與血脂的偏相關分析結果Table 5 Partial correlation analysis of rat gut microbiota and blood lipids during body mass control

由表4可以看出,在門水平上,Firmicutes并未表現出與體質量和血脂指標的相關性(表4中未列出),而在其屬水平的Lactobacillus和種水平的Lactobacillus_murinus卻與體質量呈極顯著正相關(P<0.01),在引起體質量增加時,并不會導致血脂異常,對二者的影響沒有同步性。Bacteroidetes與LDL-C濃度之間呈顯著負相關(P<0.05),與HDL-C濃度之間呈極顯著正相關(P<0.01),顯示出擬桿菌對血脂健康的有利影響。Proteobacteria及其所屬Escherichia Shigella與HDL-C濃度呈顯著負相關(P<0.05),表明其對血脂健康的負面影響。由此可見,腸道菌群的確對體質量和血脂健康有重要影響。

在控制體質量干擾的情況下,菌群與血脂之間偏相關分析的結果如表5所示。Firmicutes中的Lactobacillus豐度與HDL-C濃度呈顯著正相關(P<0.05),和TC、TG濃度呈顯著負相關(P<0.05),種水平中的Lactobacillus_murinus對血脂4 項指標均表現出有益作用。結合表4及表5可見,Firmicutes的一些菌群既有利于體質量增加,又有利于血脂健康。說明體質量增加不一定引起血脂異常,其深層次機理值得更深入廣泛的進行研究。Bacteroidetes及Bacteroides不僅不會引起體質量增加,而且對血脂多項指標的改善有益。Proteobacteria及其所屬的Escherichia Shigella與LDL-C濃度呈極顯著正相關(P<0.01),Proteobacteria也與TG濃度呈顯著正相關(P<0.05),表明其對血脂健康的負面影響。

3 討 論

膳食纖維有防治高血壓、高血脂、肥胖等疾病的效果。大豆種皮多糖可以減輕體質量,降低血清脂質[9]。大豆不溶性膳食纖維對高脂飲食誘導的小鼠肥胖具有預防作用[3],本實驗也驗證了這一點。

近年來,很多研究證實膳食纖維的減肥作用與腸道菌群的改變相關。小鼠肥胖的發展通常伴隨著Firmicutes與Bacteroidetes比例增加以及幾種機會性病原體的生長。Turnbaugh等[10]研究指出同窩小鼠中肥胖小鼠厚壁菌豐度高、擬桿菌豐度低,且將其腸道微生物移植到無菌小鼠腸道中,導致后者Firmicutes與Bacteroidetes比例升高,且體脂增加,Thaiss等[11]也獲得了同樣的研究結果。同樣人體腸道中Firmicutes與Bacteroidetes的比例也與肥胖密切相關,Turnbaugh等[12]對肥胖和苗條雙胞胎的核心腸道微生物的研究證實了上述結果。腸道微生物群能調節宿主代謝,益生菌和益生元可用于治療和管理肥胖及幾種相關的代謝紊亂[13],益生元可減少超重或肥胖兒童的體脂并改變腸道微生物群[14]。低聚果糖可降低肥胖小鼠腸道菌群Firmicutes與Bacteroidetes的比例[15],可以降低飲食誘導小鼠的肥胖風險[16],也有報道稱,肥胖的特征是腸道雙歧桿菌數量減少[17-19]。Daniel等[20]通過薈萃分析發現,膳食纖維中果聚糖和低聚半乳糖能增加雙歧桿菌和Lactobacillus等腸道益生菌的豐度。

大豆膳食纖維與腸道菌群的關系研究還較少。Wang Bixiang等[21]報道不溶性大豆膳食纖維通過增加乳酸桿菌的相對豐度,改善腸道菌群,降低小鼠肝臟脂質含量和脂肪滴數量。大豆種皮多糖可改善腸道菌群的多樣性[22-23]。大豆多糖可調節小鼠和人體的腸道菌群[24-25]。

大豆膳食纖維的減肥降血脂機理是多方面的,除其飽腹感和吸附作用、降低了營養素及油脂、膽固醇等致胖致高血脂物質的攝入外,目前報道較多的是其調節腸道菌群并通過腸道微生物產生乙酸、丙酸、丁酸等短鏈脂肪酸,影響葡萄糖、脂質和膽固醇代謝,其乙酸導致肥胖,而丙酸和丁酸有助于減重[26-28]。厚壁菌和擬桿菌都以產生丙酸和丁酸為主,但每種菌只產生一種短鏈脂肪酸。Kim等[29]報道日常飲食中添加豆渣,可以上調肥胖小鼠肝臟中過氧化物增殖激活受體α、下調其細胞凋亡的膜表面分子表達水平,從而改善肥胖。

本實驗聚焦于改性豆渣膳食纖維對肥胖和高血脂癥大鼠的生理及腸道菌群的影響,豐富了大豆不溶性膳食纖維與血脂健康及腸道菌群的關系研究,對實驗大鼠的腸道菌群與相關的生理指標進行相關性分析發現,Firmicutes未對體質量和血脂指標表現出相關性,而Lactobacillus、Lactobacillus_murinus雖然與體質量呈正相關,但是有益于血脂健康,二者對體質量與血脂的影響并不同步。Bacteroidetes及其Bacteroides對HDL-C濃度和LDL-C、TC、TG濃度均有積極影響。Proteobacteria及其所屬的Escherichia Shigella對血脂健康有負面影響。有關研究表明[30-32],Bacteroidetes參與類固醇、多糖等代謝,Firmicutes促進宿主從膳食纖維中吸收能量,但是本研究結果提示Firmicutes所屬微生物對體質量和血脂的影響存在差異性,值得深入研究厚壁菌微生物種群對機體的不同影響,這將有利于更精準地通過調整腸道微生物調理人體的健康狀態。

4 結 論

與HC組相比,灌胃豆渣使大鼠體質量和肝臟指數下降,顯著改善4 項血脂指標,豆渣改善效果依次為DB組>SB組>BC組。豆渣使高脂血癥大鼠的腸道微生物的物種有所改變,其中DB組最為明顯;優勢菌群如Bacteroidetes及Firmicutes中的Lactobacillus、Lactobacillus_murinus相對豐度增大,有害菌群的Proteobacteria及其所屬的Escherichia Shigella相對豐度減少,說明改性豆渣對血脂和肥胖的改善作用是通過調整腸道菌群實現的。