手術治療嚴重多發性骨關節創傷的臨床效果

王濱

伴隨經濟水平的提升,我國交通運輸業、建筑業亦得以快速發展,無形中也增加了嚴重多發性骨關節創傷的發生率,該病是指同一種暴力因素作用下引起患者全身多處損傷,對其器官組織、功能可產生直接影響,病情危重者可威脅其生命[1]。臨床病例中以脊柱骨折、顱腦損傷、骨盆髖臼骨折等較為常見,患者病情復雜且嚴重,并發癥較多,增加了臨床治療難度,若治療手段不合理,難以保障患者生命及其日常生活質量。針對該類患者,臨床多以保守、手術治療為主,而不同治療方案的療效具有差異性[2]。為此,本文以61 例嚴重多發性骨關節創傷患者為例,研究手術治療的效果,詳細內容報告如下。

1 資料與方法

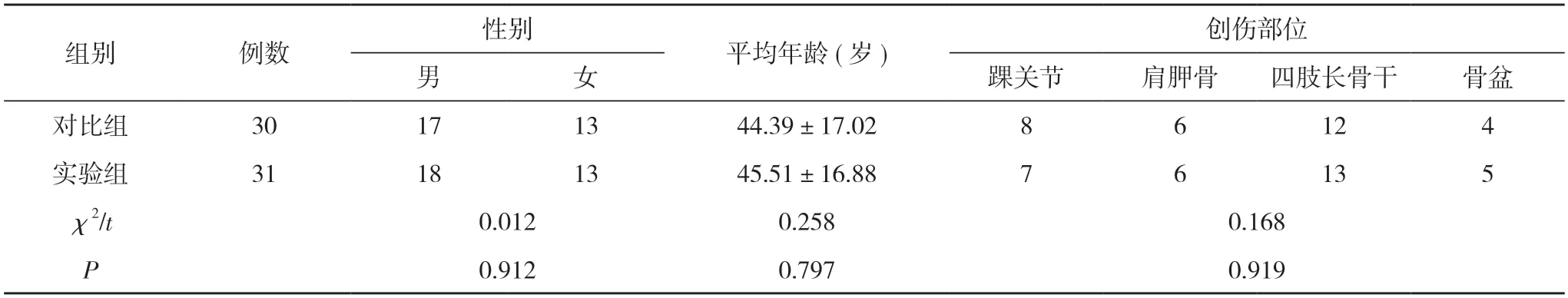

1.1一般資料 選取2019 年9 月~2021 年3 月入住本院接受治療的61 例嚴重多發性骨關節創傷患者為觀察目標,按不同治療方式分為對比組(30 例)和實驗組(31 例)。對比組患者男17 例、女13 例;年齡26~62 歲,平均年齡(44.39±17.02)歲。實驗組患者男18 例、女13 例;年齡28~63 歲,平均年齡(45.51±16.88)歲。兩組患者一般資料對比差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。見表1。此次研究在本院倫理委員會批準同意下進行。

表1 兩組患者一般資料比較(n,)

表1 兩組患者一般資料比較(n,)

注:兩組比較,P>0.05

1.2納入及排除標準 納入標準:①入組患者及其家屬均知曉研究內容,表示自愿參與;②依從性良好、資料完備者;③符合診斷標準者;④檢查顯示無內分泌疾病、無臟器病變、無凝血功能異常者[3]。排除標準:①拒絕配合研究者;②合并心臟病、語言障礙、嚴重精神類疾病者。

1.3方法

1.3.1對比組 患者采取保守治療。入院后觀察患者各項生命體征,并監測其呼吸系統、循環系統,針對出血者及時采取加壓包扎處理,若大血管出血則使用止血帶及時止血,維持患者氣道通暢,進行血容量、液體補充,進行清創,使用止血藥、抗生素等藥物予以治療,通過X 線拍片檢查結果明確其骨折位置,利用石膏對其骨折處實施外固定或手法復位。

1.3.2實驗組 患者采取手術治療。入院后對患者實施急救,評估病情,開展心電監護,觀察其生命體征,處理傷口并包扎,清理其呼吸道分泌物,對呼吸困難患者實施氣管插管,建立人工氣道;為出血量過大患者及時進行輸血治療,以改善其血液循環,恢復血容量;建立2 條靜脈通道,備好急救藥物,根據患者具體情況確定切口位置及合理手術方式,手術進行過程中最大程度確保骨折斷端對線對位一致,徹底清除其骨折周圍、手術切口處積血,結合實際情況合理利用單純螺釘、髓內釘、鋼板螺釘等方式完成固定,并結合切口確定引流管留置,采取常規復位法處理骨折斷端,減少出血量,積極預防并發癥發生。術后加強患者病情、體征監測,仔細觀察其傷口、切口處情況,及時發現異常進行處理,做好敷料更換、切口護理等操作。

1.4觀察指標及判定標準 對比兩組患者治療效果及生活質量、疼痛評分。

1.4.1治療效果判定標準 治療后關節創傷完全恢復,活動自如,無感染癥狀,即評定為顯效;治療后關節創傷恢復良好,可大范圍活動,即評定為有效;治療后關節創傷無變化或出現加重趨勢,即評定為無效[4]。總有效率=(顯效+有效)/總例數×100%。

1.4.2生活質量評分 參照生活質量綜合評定問卷對兩組患者治療后軀體功能、社會功能、心理功能、物質生活狀態予以評分,各方面記分范圍均為0~100 分,評分高低與其生活質量水平好壞呈正比[5]。

1.4.3疼痛評分 以目測類比評分法為參照,對患者治療后疼痛程度予以評測,記分范圍0~10 分,評分高低與其疼痛程度強弱呈正比[6]。

1.5統計學方法 采用SPSS22.0 統計學軟件進行數據統計分析。計量資料以均數±標準差 ()表示,采用t 檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異具有統計學意義。

2 結果

2.1兩組患者生活質量、疼痛評分對比 實驗組患者軀體功能、心理功能、社會功能、物質生活評分均高于對比組,疼痛評分低于對比組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組患者生活質量、疼痛評分對比(,分)

表2 兩組患者生活質量、疼痛評分對比(,分)

注:與對比組對比,aP<0.05

2.2兩組患者治療效果對比 實驗組患者治療總有效率96.77%高于對比組的76.67%,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組患者治療效果對比[n(%)]

3 討論

多發性骨關節創傷多由交通事故、高空墜落、機器傷等所致,患者多伴隨多器官及呼吸功能損傷,病情嚴重且進展迅速,且損傷部位復雜多樣化,長時間臥床狀態下下肢血液回流速減緩,加之其呼吸功能受損,易合并靜脈血栓、墜積性肺炎等并發癥,若治療不及時,其生命易受到威脅[7]。加之多發性骨關節創傷的特殊性,使其漏診幾率增大,故如何準確評估其病情并制定合理治療方案仍是急診科醫師研究的重點。

就目前醫療水平而言,針對嚴重多發性骨關節創傷患者的治療方案包括保守、手術治療兩種。以往多認為該類患者病情較重,手術對患者機體產生的應激反應過重,易增加出血量,治療風險更高,故主張采取保守治療方案,即結合患者癥狀實施藥物對癥治療,雖避免了手術風險,但由于患者為多發性骨折,有活動性出血的風險,易進一步形成消化道和胸腔出血,其預后效果難以保障[8,9]。相較于保守治療,手術治療可迅速控制創傷,并結合具體情況確定相應治療方案。且針對多處損傷位置嚴重者,可借助麻醉方式進行同臺分組處理,減少麻醉次數的同時亦可快速抑制由創傷導致的惡性循環[10,11]。與此同時,手術治療止血更徹底,對創傷部位的固定更穩定,進而可促進其骨折處解剖學結構恢復,其消化道、創口以及顱內等位置再出血幾率較低,應用效果極佳。為更好提升患者關節功能活動,需在其術后盡早開展功能鍛煉,以加速骨折良好愈合[12-14]。

本次研究結果顯示,實驗組患者軀體功能評分(83.55±2.23) 分、心理功能評分(85.29±2.39) 分、社會功能評分(81.39±1.85)分、物質生活評分(87.22±2.46)分均高于對比組的(71.54±1.29)、(76.52±1.77)、(71.69±1.16)、(76.81±2.17) 分,疼痛評分(2.31±1.16)分低于對比組的(3.85±1.36)分,差異具有統計學意義(P<0.05)。實驗組患者治療總有效率96.77%高于對比組的76.67%,差異具有統計學意義(P<0.05)。由此表明手術治療嚴重多發性骨關節創傷患者具有可行性和有效性。

綜上所述,對嚴重多發性骨關節創傷患者進行手術治療的效果較保守治療更佳,患者疼痛程度更輕,對于其生活質量的提升有積極影響,具有臨床參考價值。