論文電影與圖像分裂

——德勒茲電影理論中的戈達爾

張 晨

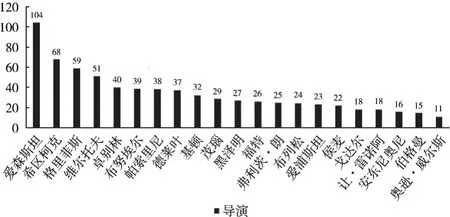

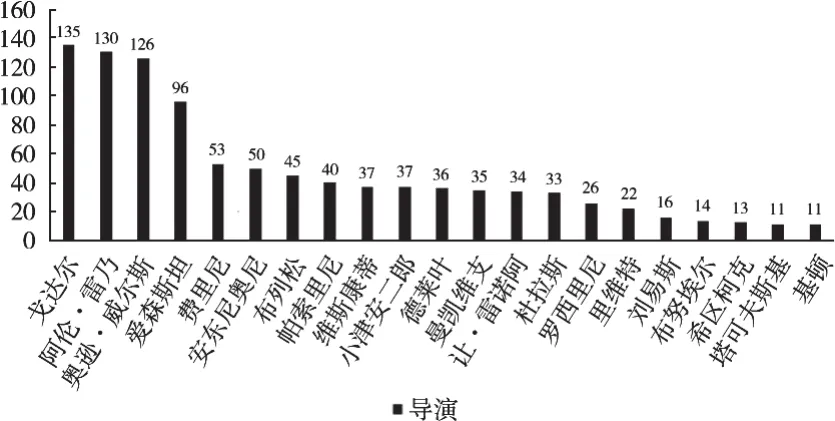

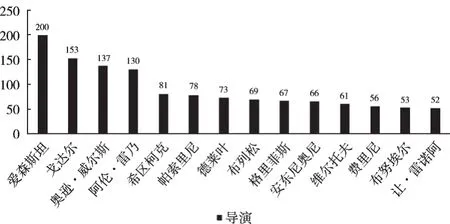

一、論文電影

在法國哲學家吉爾·德勒茲的兩卷本《電影》中,戈達爾是被論及最多的導演之一。通過基礎的數據統計可以看到,愛森斯坦、希區柯克、戈達爾、維爾托夫等名字出現的頻次在書中高居前列,①數據統計與圖的制作工作得到北京電影學院美術學院劉樂老師、中央美術學院人文學院孫晨曦與金亦歐同學的幫助,特此致謝。實際上,這幾位影像藝術家彼此之間的創作也多有關聯,而結合圍繞蒙太奇、非理性剪輯等手法的論述,德勒茲“運動—影像”與“時間—影像”的藝術理論諸概念,也可指向晚近“論文電影”(Essay Film)的理論研究。

在兩卷本《電影》中,德勒茲對于戈達爾的論述經常被引用的,其一是在《電影1:運動—影像》(1983年)里,圍繞戈達爾作品《周末》(1967年)“這不是血,這是紅色”的表述,②吉爾·德勒茲:《電影1:運動—影像》,謝強、馬月譯,長沙:湖南美術出版社,2016年,第189、333頁。德勒茲以此強調一種影像自身的情感力量,作為色彩的“紅”在此超越了“血”的再現,從而連接了“情動”(affect)、“情感—影像”(affectionimage)的概念內容;其二是在《電影1:運動—影像》“動作—影像的危機”的章節,德勒茲關注戈達爾的《筋疲力盡》(1960年)、《狂人皮埃羅》(1965年)等作品,如何顯現出一種造假的、徘徊、游蕩、遲疑的獨特運動,③宋釗:《世界的誤算》,北京:新星出版社,2017年,第4、33頁。就此將電影從“感知—運動情境”的脫節帶入“純視聽情境”,讓作品的時間從對運動的從屬中獲得獨立,也使“運動—影像”朝向了“時間—影像”。

至于“論文電影”之名德勒茲沒有直接提及,但在《電影2:時間—影像》(1985年)中,德勒茲專門論述了帕索里尼的“詩意電影”,①吉爾·德勒茲:《電影2:時間—影像》,謝強、蔡若明、馬月譯,長沙:湖南美術出版社,2004年,第235、15頁。同時多次談到今天被視為戈達爾論文電影代表作的《我所知關于她的二三事》(1967年):“這種描述客觀主義也是批評的,甚至是說教的,是《我所知關于她的二三事》《各自逃命》等一系列電影的主要特色。”②吉爾·德勒茲:《電影2:時間—影像》,謝強、蔡若明、馬月譯,長沙:湖南美術出版社,2004年,第235、15頁。而今更富盛名的戈達爾《電影史》(1988—1998年),出于年代的原因德勒茲并未寫到,然而如上文所說,我們可以將德勒茲圍繞戈達爾所創造的概念向論文電影的研究延伸發展。

圖1 《電影1:運動—影像》中提及的導演

圖2 《電影2:時間—影像》中提及的導演

圖3 兩卷本《電影》中提及的導演總計

在科里根所舉的案例中,符合這一“三元結構”的論文電影包括了阿倫·雷乃的《梵高》(1948年),在片中雷乃通過影像的語言對梵高的繪畫做出了來自作者的評述,觀眾可以看到黑白的影像仿佛包裹了梵高濃烈的油畫色彩,其與雷乃的《高更》(1950年)、《格爾尼卡》(1950年)一起,構成了以電影為手段與形式語言的藝術史書寫;而羅西里尼的《意大利之旅》(1953年)同樣極具作者性,亦發展出了散文般隨意拼貼的語言,且從科里根所言“三元結構”的角度,更加突出了公眾的參與:在《意大利之旅》中,在那不勒斯考古博物館的實景里,正是通過影片人物的參觀路線,通過英格麗·褒曼令人印象深刻的面部特寫,觀眾借由演員的目光,連接了導演對收藏在博物館中的著名雕塑《休息中的赫拉克勒斯》所做出的展示與寫下的注腳。

圖4 羅西里尼《意大利之旅》,1953年

就論文電影的國內研究而言,李洋在《論文電影及其五種研究路徑》中亦回到歷史,專門討論了蒙田與論文電影的關系,我們知道,羅西里尼的《意大利之旅》即來自蒙田的同名隨筆,而在另一篇《論友誼》中,蒙田指出了“隨筆”(essay /essai)的“嘗試”“試驗”之意,以實踐一種試驗性的寫作,同時也將這樣的寫作與繪畫進行類比,說自己的隨筆不過是畫板邊緣那些“怪誕的裝飾”(grotesque),而在寫作手法上,則如同“奇怪的身軀縫合著不同的肢體”,即大量使用引用與拼貼的手法,湊合成松散的文本結構。①李洋:《論文電影及其五種研究路徑》,《電影藝術》2019年第4期。

在文中,循著回到歷史的研究視野與方法,李洋也建立了西塞羅的古典修辭學與論文電影的關系,就此引出論文電影探索的兩個方向:一種是“說服—論文電影”,它可追溯至西塞羅的演講,并在晚近實現為居伊·德波理論與影像相結合的《景觀社會》(1974年);而另一種是“獨白—散文電影”,也便從蒙田的隨筆,接續到阿倫·雷乃、羅西里尼的影像試驗,可以說,論文電影的兩種發展方向“一方面是通過電影語言的自足性回歸到古典修辭學的傳統,以豐富電影在雄辯的論證中的能力,進而拓展影像書寫的無盡可能,另一方面,通過對系統化、完整電影形式的破壞和否定,以某種對當代的不合時宜去釋放追求自由、展開抵抗的精神。這兩個方向看上去相互矛盾,但在作品中統一起來,正符合阿多諾所說的Essay所具有的含混、并置的特性”。②李洋:《論文電影及其五種研究路徑》,《電影藝術》2019年第4期。

那么在此研究基礎上,或可這樣理解,論文電影的兩種方向,其一便是回到影像自身,不斷進行自我語言的建構與指涉;其二則在不斷試探、抵抗、破壞著影像的邊界,換句話說,論文電影實際在踐行著兩種方向的影像運動,一種是自反式的指涉運動,另一種則在影像之間進行著無限的分裂。圍繞論文電影的相關討論,如果在應譯為“論文電影”還是“散文電影”的概念問題上仍有爭議,如果究竟“什么是論文電影”的分類路徑仍顯模糊,那么不妨借助德勒茲的說法,即在此或可不需糾結定義,不去試圖回答“是什么”,而是要問“論文電影做什么”,是致力于追尋、展現論文電影之中影像的運動過程與力量痕跡。

二、圖像分裂

在德勒茲的藝術理論中,包括繪畫、電影在內的論述,均共享了“圖像/影像”(image)的概念,在他那里“圖像”即“影像”,其在不同藝術門類中分別化身為電影與繪畫,也均在不斷地運動中——尤其在兩卷本《電影》的理論視域內——構成了自身的本體論;同時,德勒茲圍繞電影理論的諸概念,也可進入到其有關繪畫的著述,在他那里,來自電影、繪畫、大眾媒介等不同領域的圖像可以進行并置比較與互動研究。而如果說包括愛森斯坦、維爾托夫而至戈達爾的作品是德勒茲電影研究的主要案例,那么通過學界近年對于德國美術史家阿比·瓦爾堡的再研究,倘若回到20世紀初期,回到瓦爾堡著名的“記憶女神圖集”誕生的歷史語境,我們同樣可以看到“圖集”之中圖像的碰撞,與隨后興起的愛森斯坦與“蒙太奇學派”電影手法所進行的類比,①張晨:《一種圖像分裂分析?——德勒茲、于貝爾曼與瓦爾堡》,《湖北美術學院學報》2021年第2期。可以說,瓦爾堡的圖集工作、來自藝術史領域的理論研究,與同時代的哲學思考、繪畫創作與電影生產,也被置于了同一歷史背景與跨越門類的研究視角之下,構成了某種福柯意義上20世紀初期的“知識型”。

進而,我們知道,瓦爾堡的“記憶女神圖集”圍繞異質圖像之間碰撞的關系而展開,成為一種“間隙的圖像學”,那么在電影的領域,維爾托夫也曾提出“間隙的蒙太奇”的類似說法,而回到德勒茲的文本,其正是在《電影1:運動—影像》中聚焦維爾托夫的“間隙”(interval/intervalle)概念,并由此開始顯現了圖像/影像在藝術作品之中分裂與運動的真實狀態。

在維爾托夫那里,如同瓦爾堡的“圖集”,電影作品的“間隙”指的便是影像與影像之間的關系,它是在空間之中分隔兩點的距離,也是在時間上連接兩個片刻的延續,如同音樂中介于兩個音高之間的音程,②雅克·奧蒙:《電影導演的電影理論》,蔡文晟譯,湖北:武漢大學出版社,2019年,第30、205、31頁。而“間隙的蒙太奇”便類似音樂會中場休息時間的“間歇”,③Robert Stam, Film Theory: An Introduction, Blackwell Publishers, 2000, p.45.由此用蒙太奇處理影像“間隙”的關系,創作者便確立了電影剪接的方法,以通過電影展現意義、建構真相,而非僅對世界進行模仿與再現。

這樣,用維爾托夫的話說,“間隙”便啟動了影像從一種運動向另一種運動的轉換,④Dziga Vertov, Kino-Eye: The Writings of Dziga Vertov, University of California Press, 1984, p.8.而“間隙的蒙太奇”則“對可見的世界進行組織”。⑤雅克·奧蒙:《電影導演的電影理論》,蔡文晟譯,湖北:武漢大學出版社,2019年,第30、205、31頁。可以這樣理解,在維爾托夫的電影中,這樣一種將電影中兩個影像片段區分開來的“間隙”,也意味著影像之間一種間隔、連續性或是抽象的關系,其在分隔與連續、片段與整體的辯證關系中訴諸電影的意義,成為“一種能創生出差異的潛能”,⑥雅克·奧蒙:《電影導演的電影理論》,蔡文晟譯,湖北:武漢大學出版社,2019年,第30、205、31頁。也從影像形式語言的角度,造成了思維、感知上的跳接,就此,有關“間隙”電影的基礎便“不是一種存在于空間中的運動(訴諸延展度),而是一種純粹的運動特性(訴諸強烈度)”。①雅克·奧蒙:《電影導演的電影理論》,第32、72、101頁。

I am quite lucky that I have husband, a father, and a friend.

在愛森斯坦那里,維爾托夫式的“間隙”被推向一種更為系統的蒙太奇理論,一種被稱作“電影辯證法”的創作手法,愛森斯坦以其豐富的著述,從理論角度將黑格爾和馬克思的辯證法美學化,也將來自立體主義藝術創作中空間并置的拼貼手法,引入到時間的關系與電影的實踐。②羅伯特·斯塔姆:《電影理論解讀》,陳儒修、郭幼龍譯,北京:北京大學出版社,2017年,第52頁。就20世紀20年代的愛森斯坦理論而言,“所謂影片,指的乃是一段以猛烈的蒙太奇手段把意義制造出來的過程”,③雅克·奧蒙:《電影導演的電影理論》,第32、72、101頁。至于論文電影與愛森斯坦的關系,這位蘇聯導演早在1927年的筆記中便提出了Essay的概念,④李洋:《目光的倫理》,北京:生活·讀書·新知三聯書店,2014年,第73頁。而在1928年,當愛森斯坦在筆記中談到拍攝馬克思《資本論》的計劃,也主張電影要像《資本論》一樣“教育工人們,讓他們學會辯證地思考”。⑤Sergei Eisenstein, Notes for a Film of ‘Capital’, trans. Maciej Sliwowski, Jay Leyda, and Annette Michelson, October 2, 1976, p.10.譯文轉引自蒂莫西·科里根:《論文電影的歷史》,《藝術廣角》2020年第2期。而到了法國新浪潮電影與戈達爾的時代,也正是在這一線索下,在成立“吉加·維爾托夫小組”的創作早期,戈達爾采納蒙太奇學派的方法創作了《我所知關于她的二三事》這樣的論文電影作品。這樣,在維爾托夫與愛森斯坦之后,在有關“間隙”的概念與蒙太奇手法逐漸成熟以來,戈達爾的蒙太奇便同樣意味著電影意義的傳遞、展現與顯示,它本身就是影像與影像的組接,“事實上,影像本身一直以來便已是一種蒙太奇現象”,蒙太奇“即是在事物之間做出聯系的動作……亦即一種關乎靠攏的現象”,⑥雅克·奧蒙:《電影導演的電影理論》,第32、72、101頁。而如果按照德勒茲的引述,便是“蒙太奇”(montage)變成了 “顯示”(montrage)。⑦吉爾·德勒茲:《電影2:時間—影像》,第65頁。英文術語根據英文版所加:Gilles Deleuze,Cinema 2:The Time-Image, trans. Hugh Tomlinson and Robert Galeta,University of Minnesota Press,1989,下同。

圖5 戈達爾《我所知關于她的二三事》,1967年

那么來到德勒茲對于維爾托夫“間隙”的論述,在《電影1:運動—影像》中,德勒茲指出,維爾托夫的電影“最重要的是要重建物質的間隙(intervals)。這是蒙太奇和‘間隙理論’的意義所在,比運動理論的意義更深遠”。⑧吉爾·德勒茲:《電影1:運動—影像》,第132頁。英文術語根據英文版所加:Gilles Deleuze,Cinema 1:The Movement-Image,trans. Hugh Tomlinson and Barbara Habberjam,University of Minnesota Press,1986,下同。通過引用柏格森在《物質與記憶》中的主要觀點,德勒茲認為“間隔、間隙,足以確定一種影像類型,但這是一種非常特殊的類型:有生命的影像或物質”,①吉爾·德勒茲:《電影1:運動—影像》,第99、63、105頁。英文術語根據英文版所加:Gilles Deleuze,Cinema 1:The Movement-Image,trans. Hugh Tomlinson and Barbara Habberjam,University of Minnesota Press,1986,下同。以此加深了“間隙”的理論意涵,并強調間隙在運動與感知之中的物質性,進而結合“情感影像”等概念,德勒茲展開而言:“在維爾托夫的作品中,運動的間隙是感知,是一瞥,是眼睛,只是這種眼睛不是人類那種不能大動的眼睛,而是攝影機的眼睛,即物質中的眼睛,對物質的感知,這種感覺從動作開始點擴展到反應點,填補兩者間的間隙,遍及世界,配合其間隙的節奏。”②吉爾·德勒茲:《電影1:運動—影像》,第99、63、105頁。英文術語根據英文版所加:Gilles Deleuze,Cinema 1:The Movement-Image,trans. Hugh Tomlinson and Barbara Habberjam,University of Minnesota Press,1986,下同。此外,“間隙不僅被知覺和動作這兩個界面的特殊化界定,這兩者之間還存在其他東西。情感,就是占據間隙的東西,占據它卻不填補和充斥它。它出現在介于可以說混亂的知覺與遲疑的行動之間的不確定性中心,即主體。它是主體與客體的巧遇或者是主體感知自己,或者體驗或感覺‘內在’的方式(主觀性的第三個物質表現)”。③吉爾·德勒茲:《電影1:運動—影像》,第99、63、105頁。英文術語根據英文版所加:Gilles Deleuze,Cinema 1:The Movement-Image,trans. Hugh Tomlinson and Barbara Habberjam,University of Minnesota Press,1986,下同。這樣,德勒茲開發了“間隙”理論的重要性,看到了維爾托夫影像中感知、動作與“情動”的可能,并將這一圍繞“間隙”“蒙太奇”的討論引向了新浪潮、戈達爾與“時間—影像”的電影實踐。

在《電影2:時間—影像》討論戈達爾的部分,德勒茲便將“間隙”的interval/intervalle改為了interstice(法語同),④Gilles Deleuze, Cinéma 2-L’image-temps, Les éditions de Minuit, 1985, p.234.在戈達爾那里“間隙”同樣重要,并且衍生為他獨特的方法:“關鍵的問題是影像間的,兩個影像間的間隙(interstice)……戈達爾的力量不僅僅是他在每部作品中運用了這種建構方式(建構主義),還在于他把這種方式變成了電影在使用它時必須加以探討的方法。”⑤吉爾·德勒茲:《電影2:時間—影像》,第284—285、287、290、440、339頁。英文術語根據英文版所加:Gilles Deleuze,Cinema 2:The Time-Image, trans. Hugh Tomlinson and Robert Galeta,University of Minnesota Press,1989,下同。“因此,在視覺影像中,在聽覺影像中,在聽覺和視覺影像之間,間隙無處不在。”⑥吉爾·德勒茲:《電影2:時間—影像》,第284—285、287、290、440、339頁。英文術語根據英文版所加:Gilles Deleuze,Cinema 2:The Time-Image, trans. Hugh Tomlinson and Robert Galeta,University of Minnesota Press,1989,下同。在這里,與維爾托夫“間隙的蒙太奇”相比,戈達爾的interstice更多地指向一種影像之間的“空隙”、一種在夾縫之中分裂式的運動。德勒茲注意到,戈達爾的影像語言顯然更加自由和松散,他用被稱為“非理性剪輯”的分切手法將影像分隔開來,成為阿爾托意義上“脫節的影像”,⑦吉爾·德勒茲:《電影2:時間—影像》,第284—285、287、290、440、339頁。英文術語根據英文版所加:Gilles Deleuze,Cinema 2:The Time-Image, trans. Hugh Tomlinson and Robert Galeta,University of Minnesota Press,1989,下同。又以一種不協調、無調性的方式將它們重新銜接起來,由此還原了影像的“不可分辨性”與“不可公度性”,也就是說,戈達爾讓維爾托夫的“間隙解脫出來”,讓“空隙成為不可限制的并且具有自身價值”,⑧吉爾·德勒茲:《電影2:時間—影像》,第284—285、287、290、440、339頁。英文術語根據英文版所加:Gilles Deleuze,Cinema 2:The Time-Image, trans. Hugh Tomlinson and Robert Galeta,University of Minnesota Press,1989,下同。這便是德勒茲眼中,戈達爾以“間隙”創造的“一種蒙太奇的新觀念”。⑨吉爾·德勒茲:《電影2:時間—影像》,第284—285、287、290、440、339頁。英文術語根據英文版所加:Gilles Deleuze,Cinema 2:The Time-Image, trans. Hugh Tomlinson and Robert Galeta,University of Minnesota Press,1989,下同。

這里我們可以看到德勒茲之“間隙”(interval)與“空隙”(interstice)的區別(雖然在《電影2:時間—影像》的術語使用中,二者的劃分并不明顯),或者維爾托夫、愛森斯坦的蒙太奇手法與戈達爾60年代電影創作的差異:在德勒茲的影像類型中,曾經占據影像之“間隙”的是在空間的動作與對物質的感知,也就是說,“間隙”是可感知的,間隙的影像構成了“感知運動情境”中銜接的一環。而如上所述,在《電影1:運動—影像》中德勒茲同樣看到,“維爾托夫間隙理論的獨創性是間隙不再表示一個已經存在的間隙、兩個完成影像間的一種分離,而是兩個遙遠影像之間的對應關系(從人類知覺上看,它們是不可公度的)”,①吉爾·德勒茲:《電影1:運動—影像》,第133、335頁。這種對應關系不僅關涉感知,還喚醒了“情感—影像”中“情動”的力量,它是影像本身的生命強度與間隙之中張力的彰顯,也讓影像終于獲得脫節的可能,讓“空隙”生成了那不可被感知的,成為了感知—運動之外的東西,體現在戈達爾的作品中,便是他以非理性的分切使影像互相分裂,以不合常理的觀看與思考將影像的關系打散,而重又將其銜接入作品之中。可以這樣說,“間隙”與“空隙”的不同,在此層面上也構成了德勒茲“運動—影像”與“時間—影像”的分類:“空隙”的概念、影像之間無限分裂的運動,從強調斷裂、不連續的角度,構成了戈達爾“非理性剪輯”的方法,建立了其與蒙太奇學派的區別與聯系,戈達爾這樣的分切更具動力,這樣的間隙自身不斷分裂,且以非理性的力量擾亂了影像原本的連貫秩序。而在德勒茲看來,“時間—影像”正是建立在這種不連貫性的基礎之上,正是通過影像的分裂運動,時間得以在動態的不穩定過程中真正顯現。

如果引用德勒茲的合作者菲利克斯·加塔利的說法,則“重要的是中斷、間隙,而間隙使中斷固守自身,不僅產生存在感(可感的情動),而且產生存在的積極方式(成問題的情動)”。②菲利克斯·迦塔利:《迭奏與實存的情動》,董樹寶譯,汪民安、郭曉彥主編:《生產第11輯:德勒茲與情動》,南京:江蘇人民出版社,2016年,第46頁。也就是說,從間隙中分裂而出的,是從物質的存在與感知到更為復雜的運動的開始,是從“可感的情動”轉向“成問題的情動”。這樣,在德勒茲的電影理論中,影像的情感力量便得到凸顯,“情動”的概念創造獲得了可能,而影像也就此展開了不斷的分裂。

簡略來說,從“運動—影像”到“時間—影像”,在德勒茲那里,是自希區柯克之后,對于影像之間精神而非感知與運動、漂浮而不穩定甚至非理性關系的強調,進一步而言,德勒茲認為,“新浪潮可以說是真正的希區柯克—馬克思式的,而不是‘希區柯克—霍克斯式的’。與希區柯克相同,新浪潮希望獲得精神影像和思想外形(第三性)”。③吉爾·德勒茲:《電影1:運動—影像》,第133、335頁。這樣,從第二次世界大戰前法國電影的傳統中走來,以戈達爾為代表的新浪潮導演,在德勒茲看來,便正是希區柯克的繼承者,是精神影像的延續者——這一延續既顯現在戈達爾直到后期的《電影史》《影像之書》(2018年)等作品,也如他引用皮埃爾·勒韋迪(Pierre Reverdy)的《圖像》(L’Image,1918年)所說:“圖像是精神(mind)的純粹創造。”④菲利普-阿蘭·米肖:《〈記憶女神圖集〉,藝術史與場景構建》,胡新宇譯,《世界3:開放的圖像學》,北京:中國民族攝影藝術出版社,2017年,第82頁。

可以這樣總結:在“運動—影像”中,在維爾托夫與愛森斯坦的電影里,通過對于影像“間隙”的蒙太奇處理,德勒茲所說的“情感—影像”“動作—影像”構成了第二次世界大戰前電影的基本面貌;而在希區柯克之后的時代,在結合了蒙太奇學派與希區柯克影響的戈達爾電影中,影像的關系由感知運動情境分裂為動態的格局,傳統蒙太奇的嚴整手法被非理性剪輯取代,而占據這一更加復雜、斷裂的影像之間的,則既從受動的感知導向了主動的情動,也直指“情感”“動作”之后,被皮爾斯稱為第三性的“精神”,一如希區柯克電影中常常遭受精神分裂的角色人物,與隨時可能失去控制的劇情走向,也即情動的可能與欲望的力量促使影像展開了更加無序的運動,而影像的分裂也就此顯示了一種全新的非邏輯的邏輯、非關系的關系。

而如果從德勒茲的電影理論來到德勒茲與加塔利的合作,我們知道,在“資本主義與精神分裂”兩部曲中,在從《反俄狄浦斯》到《千高原》的寫作實驗里,德勒茲與加塔利所主張的正是一種精神分裂分析,它既針對弗洛伊德式精神分析對于欲望的約束,也擴展到資本主義社會與權力關系的廣闊領域,意欲在理性、穩定的規章制度中發掘一種動態、流動的連接方式,以實現對于種種邊界的解轄域化。我們同時看到,在維爾托夫、希區柯克之后的戈達爾那里,圖像/影像恰也以其精神性的力量,在間隙與邊界進行著非理性的分裂運動,這一運動在很大程度上構成了德勒茲有關藝術的代表觀點,可被納入“資本主義與精神分裂”的理論譜系,同樣側身經過瓦爾堡的圖像傳統與20世紀現代藝術文脈,來到德勒茲論述培根的具體文本,微觀地體現在這位哲學家對于繪畫的論述中。可以說,在德勒茲的藝術理論中,在圖像與影像共享同一概念的語境里,培根的繪畫與戈達爾的電影也能夠彼此連接,擁有展開類比的可能與依據,而作為一種權力分析與批判思考的有效方法,德勒茲與加塔利的“精神分裂分析”,也在圖像/影像的分裂運動中找到了用武之地,通過一件件具體的藝術作品生成為一種“圖像分裂分析”。

三、戈達爾與培根

在《弗蘭西斯·培根:感覺的邏輯》(1981年)中,圍繞培根的創作方法與具體作品,德勒茲也已十分強調繪畫之中圖像的關系,在他看來,繪畫是一門類比的藝術、一種關系的語言,而繪畫所做的,便是去處理事物的圖像與圖像之間的關系。①吉爾·德勒茲:《弗蘭西斯·培根:感覺的邏輯》,董強譯,桂林:廣西師范大學出版社,2007年,第106、115、119頁。而這樣的繪畫、這樣的關系同樣是精神性的,是非邏輯的感覺的創造,是歇斯底里的癥狀,正是通過藝術家的操作手段,通過繪畫,“歇斯底里”得以生成為藝術;另一方面,結合培根訪談在內的材料,我們知道,藝術家本人確實受到超現實主義與《文獻》雜志,尤其是畢加索超現實主義時期作品的影響,至于培根繪畫創作的具體過程,其也常常將作為靈感與素材的各種圖像,包括攝影照片、新聞圖片、委拉斯貴茲“教皇”在內的名作復制品,在自己的工作室中制成類似“記憶女神”的圖集。也就是說,培根本人正是在用一種圖集式,或曰“圖像分裂”的方法進行著創作。而在德勒茲的論述中,在“圖集”的準備工作之后,培根便以一種被稱為“圖表”(diagram/graph)的手法開始繪畫的創作,具體表現為以近乎無意識的狀態打亂現成圖像的固有關系,以一種非邏輯的邏輯也即“感覺的邏輯”將異質的圖像重新組合、建立連接,生成為新的、具有創造力的繪畫作品。②張晨:《“圖集”與“圖表”——弗蘭西斯·培根繪畫中的科學圖像》,《美術大觀》2021年第10期。

由此我們可以通過培根再次觀看戈達爾,也將德勒茲的繪畫理論與電影理論更為緊密地勾連:在《電影1:運動—影像》對希區柯克的敘述之后,德勒茲繼續說,戈達爾的創作是從“底片”(Cliché)中解放了影像,甚至指出如何“超越運動—影像”,問題便在于如何讓電影從底片的包裹中實現為自主的精神影像,①吉爾·德勒茲:《電影1:運動—影像》,第335頁。即“從底片中獲取真正影像”。②吉爾·德勒茲:《電影2:時間—影像》,第32、32、33、395頁。因為德勒茲看到,在電影的創作與觀看過程中,“一方面,影像會不斷進入底片狀態,因為它被納入感知—運動的連貫之中,因為它本身建構或推導這些連貫,因為我們永遠無法感知影像的所有涵義,因為它就是這樣設計的(不讓我們感知一切,不讓我們從底片中看到影像……)。這是影像文明嗎?事實上,這是底片文明,在這里,所有權力都想阻止我們看到影像,不一定阻止我們看到同一種東西,而是阻止我們看到影像中的某些東西。另一方面,影像又不斷試圖突破底片,走出底片”。③吉爾·德勒茲:《電影2:時間—影像》,第32、32、33、395頁。因此,“要戰勝底片,只效仿它,制造一些漏洞,留有一些余地是不夠的,只打亂感知—運動關系也是不夠的。應當賦予視聽影像以無限的力量,這種力量不簡單地是思想意識的力量,也不只是社會意識的力量,而是必不可少的透徹的直覺力量”。④吉爾·德勒茲:《電影2:時間—影像》,第32、32、33、395頁。也就是說,一方面,電影中固有的底片會不斷拉拽影像重新回到穩定的狀態,底片在這里即指有關電影創作的歷史傳統與各種慣習,它們身處感知—運動的連貫之中,傾向于不讓作為觀眾的我們感知到鮮活的一切,阻礙我們看到真正的影像;而另一方面,當“運動—影像”向“時間—影像”靠攏時,也即在古典電影向現代電影的轉變中,通過希區柯克以及戈達爾與新浪潮導演的努力,影像尋得了突破底片的可能,而新的電影創作就是要走出底片,喚起影像自身的直覺力量。

底片(Cliché)一詞同樣出現在《感覺的邏輯》中,在該書的中譯本中,Cliché被譯為畫家在創作時所面對的“俗套”,⑤吉爾·德勒茲:《弗蘭西斯·培根:感覺的邏輯》,第88頁。指的便是培根使用的種種現成圖像,它們如電影的底片一樣將繪畫創作再次卷入具象的再現或抽象的設計,而在德勒茲與培根那里,我們已經提到,正是運用“圖表”的手法,藝術家打亂了圖像的俗套,在現成圖像之間拉開空隙、注入力量,扭轉了再現的秩序與理性的關系,從而引發畫布的“災變”,開啟了繪畫 “第三條路”的創造可能。這種具體可操作的方法,也如戈達爾用蒙太奇將各種影像置于全新的關系,以非理性剪輯拉動影像的分裂,使其在自身的力量之下沖破底片的運動一樣。

另外在《感覺的邏輯》中,同時作為德勒茲理論的重要概念,他尤其關注培根畫作中的“身體”。在書中,仍是借助阿爾托的敘述,德勒茲創造并改寫了“無器官的身體”,以展現一種躍動著鮮活力量的身體與“觸覺般的視覺”,一種瓦解了器官的界線、在多種感覺之間交互連接的生命狀態。而在《電影2:時間—影像》中,德勒茲同樣認為,就電影史中的眾多導演而言,“戈達爾無疑是對視聽關系思考最多的作者之一”“他嘗試將聲音重新置入視覺,以便最終將兩者‘歸還’(如達奈所說)產生它們的軀體”。⑥吉爾·德勒茲:《電影2:時間—影像》,第32、32、33、395頁。我們看到,通過將電影的視覺、聽覺與觸覺相連,戈達爾也在身體的層面打開了觀眾的感官世界,這樣的身體同時是可聽和可見的,“影像建構在包含影像的軀體上”,這在德勒茲看來,“是所有戈達爾和新浪潮影片的普遍特點”,①吉爾·德勒茲:《電影2:時間—影像》,第307、374、273、296頁。而這樣的電影也成為“一種手工和觸摸的藝術”,②吉爾·德勒茲:《電影2:時間—影像》,第307、374、273、296頁。這便是戈達爾所開創的一種“身體(軀體)電影”。它同樣是阿爾托意義上的身體,戈達爾做到了如阿爾托所說“相信軀體”“還話語于軀體”。③吉爾·德勒茲:《電影2:時間—影像》,第307、374、273、296頁。它也同樣如培根繪畫中的人物形象一樣,隱匿在了色彩的情感力量之中,這樣的身體所流淌出的,不再是合理的血液,而是造假的紅色,是純粹無意指的情動時刻。在德勒茲那里,戈達爾與培根一樣“是一個偉大的色彩學家”。④吉爾·德勒茲:《電影2:時間—影像》,第307、374、273、296頁。由此,身體、情動、精神的力量匯聚在影像,使其從再現的秩序、劇情的文本與底片的約束中掙脫,與其他影像一起共處在“純視聽情境”,在那里,在松散的結構與無關緊要的故事中,嘈雜的畫外音自由地涌入《法外之徒》(1964年)的咖啡館,三位演員的即興舞蹈也瞬間點燃了爆發的身體。

四、元圖像與元電影

根據蒂莫西·科里根的說法,論文電影的特征之一還在其強烈的反身性,通過影像的自我指涉,論文電影探討并推進了自身的形式語言與本體性建構,在李洋對于蒙田的引述中,也有隨筆之于畫板邊緣裝飾的比喻,即如同藝術理論中的“元圖像”概念,如同“元繪畫”不斷試探著畫框的邊界,模糊繪畫與現實的邊界一樣,論文電影同樣關注著作品的邊界,不斷進行反身性的向內運動,也可以說,在論文電影的兩種發展方向與運動軌跡之下,在影像于間隙中向外分裂、碰撞與生成的運動之外,其還在折返自身的運動過程中,構成了一種向內、自反的“元電影”。

圖6 戈達爾《法外之徒》,1964年

實際上,如果按照德勒茲的說法,結合其對于柏格森的論述,則一切電影都是元電影,因為世界本身就是影像:“通過電影,這個世界變成了自己的影像,而不是一個影像變成了世界。”⑤吉爾·德勒茲:《電影1:運動—影像》,第92頁。而倘若繼續循著“圖像/影像”的概念,那么在圖像理論中有關“元圖像”“元繪畫”的概念,無論斯托伊奇塔(Victor I. Stoichita)還是米歇爾(W.J.T.Mitchell)的著述,均已相當成熟,在米歇爾那里,同樣通過對于瓦爾堡的回溯、受到福柯與德勒茲的理論啟發,也同樣由于重拾了圖像自身的欲望,面對當代大眾文化與圖像的時代,便已不再是我們對于圖像的單向觀看,不應滯留在圖像象征系統的固定表意,而是基于圖像的記憶留存與精神力量,轉而追問“圖像想要什么”。①W.J.T.米歇爾:《圖像何求:形象的生命與愛》,陳永國、高焓譯,北京:北京大學出版社,2018年。

我們知道,圖像理論與藝術史中的“元繪畫”指向一種自我指涉的繪畫,在福柯《詞與物》對于《宮娥》的理論寫作之后,這件委拉斯貴茲的名作便已成為米歇爾那里自反性“元繪畫”的代表。而在電影領域的研究中,楊弋樞的《電影中的電影》所探討的便是“元電影”的概念與代表案例,并且如馬奈對于委拉斯貴茲“畫家中的畫家”的贊譽一樣,稱戈達爾為“導演中的導演”。②楊弋樞:《電影中的電影——元電影研究》,南京:南京大學出版社,2012年,第158頁。

圖7 委拉斯貴茲《宮娥》,1656年,布面油畫,馬德里普拉多美術館

關于戈達爾電影的自反性,德勒茲也在《電影2:時間—影像》中談到,主要體現在這位導演對于電影類型的自反,即不斷反省影像自身的主體性,反復試探著電影類型的邊界:“戈達爾的反射類型是電影經歷的真正類別”,③吉爾·德勒茲:《電影2:時間—影像》,第293、295、294、308頁。他的蒙太奇臺便是電影類型的操作臺,而“戈達爾每一部影片的問題是:什么構成類別或反射類型的功能?簡單地講……電影應該反射自己和反射其他類型”。④吉爾·德勒茲:《電影2:時間—影像》,第293、295、294、308頁。受到好萊塢在內多種電影類型的影響,戈達爾正是通過其成熟時期的不同作品,實驗性地創造著新的電影類型,以此模糊所謂類型片的固有邊界,他的“類別不是一成不變的,它們在每一部影片中都被重新分配,重新使用,重新創造”。⑤吉爾·德勒茲:《電影2:時間—影像》,第293、295、294、308頁。而如果將戈達爾有關電影類型的自反,與德勒茲由精神、身體角度對其作品的論述相結合,則“在戈達爾的作品中,軀體態度是精神本身的類別,而姿態是從一種類別到另一種類別的過渡”。⑥吉爾·德勒茲:《電影2:時間—影像》,第293、295、294、308頁。也就是說,在德勒茲看來,自由穿梭于戈達爾作品多種類型之間的,仍然是身體,是他所謂的“身體電影”,也是一股阿爾托式身體的狂亂力量,它內在于影像之中,它是具有生命的影像的內在性,它是:“內在性:一種生命……”⑦Gilles Deleuze, Immanance: Une Vie…, Philophie, 47, 1995.

最后,德勒茲對于戈達爾最接近論文電影的表述,可說是在《電影1:運動—影像》中稱戈達爾實踐了“一種影像的教育學”,⑧吉爾·德勒茲:《電影1:運動—影像》,第21、121頁。它“標志著一種新型人類學的誕生”。⑨吉爾·德勒茲:《電影1:運動—影像》,第21、121頁。在這里,我們再次看到德勒茲將戈達爾放入其理論譜系的努力,看到藝術的創造嵌入精神分裂的過程,在戈達爾極具作者性的電影創作中,一種新的主體、新的人類站了出來,或者可以說,這便是戈達爾電影藝術的生成運動,他既讓電影在不同類型的邊界之間游走,對固有的電影創作及其歷史進行“解轄域化”,也以影像的精神性,或曰影像/圖像的分裂運動,在資本主義的權力制度中精神分裂,在影像的運轉與觀眾的相遇中生成非人,教育、塑造新的主體。我們知道,維爾托夫把蒙太奇視作“電影眼”、一種“非人的眼睛”,而戈達爾也與維爾托夫等其他導演一起,同一樣將藝術創作(無論電影、繪畫還是文學)視為一種教育手段與實驗方法的藝術家們一起,通過電影顯現直接的時間與身體的純粹力量,在影像與精神的分裂中生成非人,由此在德勒茲的藝術—哲學理論中占據顯要的位置。

如果再次回到“元圖像”的概念與論文電影的運動,在《電影2:時間—影像》里,德勒茲還說戈達爾的工作方式“近似于米歇爾?福柯‘考古學’意義的概念。它是戈達爾繼承的方法,把它變成其獨特教育”。①吉爾·德勒茲:《電影2:時間—影像》,第393頁。而在福柯的《詞與物》中,我們發現,委拉斯貴茲的《宮娥》這樣一件典型的元繪畫作品,既成為了米歇爾筆下的“元—元圖像”,也可回應論文電影的三元結構與自反特征:首先,它極具作者性,委拉斯貴茲通過將自己畫入畫布,通過自反性地在作品所營造的宮廷內景中作畫,其用畫中隱藏的畫布與名為《宮娥》的作品所展現的,正是藝術家本人的創作才華與精湛技法;進而,《宮娥》同樣是思想的表達,是通過一幅繪畫表達“何謂繪畫”的思考與觀點,是同時代評論家眼中“繪畫的神學”;最終,在福柯那里,也正是借由觀眾的介入,正是當看畫人占據了畫中國王實際的位置,畫作的再現秩序終于紊亂,可見與不可見的悖論由此彰顯,從而引發了權力中心的消解與人文科學的“人之死或我思的枯竭”,正如《詞與物》的結語“人將被抹去,如同大海邊沙地上的一張臉”,②米歇爾·福柯:《詞與物——人文科學考古學》,莫偉民譯,上海:上海三聯書店,2001年,第506頁。也如戈達爾的“元電影”不斷瓦解并尋求著新的主體性。這樣,作者的主觀性、思想的表達與對于公共經驗的強調,包括作品本身強烈的自反性,恰印證了科里根論文電影的“三元結構”,也同樣在圖像/影像的德勒茲式概念下,不僅連接了戈達爾的電影與培根的繪畫,更借助論文電影的概念,引出一種似乎早已存在于繪畫歷史與圖像領域的“論文繪畫”。