基于突變級數法的歷史文化街區更新效益評價

武楚峰,李進濤

(湖北工業大學土木建筑與環境學院,湖北 武漢 430068)

隨著城市化的推進,城市空間已由“增量擴張”轉變為“存量優化”的發展模式[1],城市街區的更新改造已成為城市發展的重要手段之一。過去推倒重建式的更新手段雖然一定程度上促進了街區的經濟發展,但若片面追求經濟利益,致使商業開發對歷史街區產生不可逆的負面影響,反而不利于歷史街區的保護和可持續發展[2],因此,街區更新開始更加注重在不破壞歷史元素的前提下進行可持續的修繕與改造,并成為近年公共政策的重要組成部分。

然而現階段在更新的過程中還普遍存在著缺乏成熟的可持續規劃理論、實施不完善的歷史文化保護方法等問題。目前來看,對于這些更新項目的后續評價與反饋仍然處于初步階段,還需要進一步明確其評價框架和流程[3]。故亟待構建一套合理的指標和模型來對當前街區更新的效益進行全面綜合的定量評價,找到更新項目中存在的問題并加以改進。基于此,本研究試圖構建街區更新效益評價模型,以完善對于歷史文化街區更新項目的后續評價研究,為歷史文化街區的效益評價研究提供參考與借鑒。

1 文獻綜述

隨著歷史文化街區更新改造項目的日益增多,有關街區更新效益評價的研究也逐漸成為學者們在多學科視角下關注的熱點,在經過了階段性的理論推演和現實實踐,相關的研究成果也較為豐富。

在理論研究方面,高燕(2020)[4]從貝葉斯決策理論出發,確定了歷史文化街區社會效益影響因素,并進行了實證。徐澤(2016)[5]基于多屬性決策理論評價了蘇州五大歷史街區的更新綜合效益。劉江德(2020)和胡洋(2017)[6-7]以公眾理論的視角對實地街區更新項目進行了社會滿意度調研和總體評價。張陽雷(2013)提出了建設以低碳經濟和循環經濟為核心的街道生態經濟發展構想[8]。王穎(2015)[9]認為國內歷史街區的保護更新存在經濟效益、社會生活、管理體制的三大根源問題,并提出了“多元的網狀保護與管理機制”及相應的策略。

在評價方法方面,曹小蓉(2019)[10]認為歷史街區有機更新的主要因素包括社會結構、經濟特征、社區建設和社會文化,并運用模糊綜合評價法進行實證。周揚一(2018)[11]也模糊評價了南昌與其他城市在社會、經濟和環境效益上的效益差異,并提出效益提升的優化路徑。ZHU(2019)[12]則運用層次分析法評估了南京鄰里街區更新的相對效益。袁志華(2020)[13]構建結構方程模型對商業街區改造綜合效益進行了評價。熊忠陽(2017)[14]利用DPSIR模型評價了武漢市江岸區歷史街區的可持續性。彭俊(2018)[15]基于語義分析法對太古里片區的環境效益進行了主觀評價。章董曉(2019)[16]從業態結構、空間布局和交通環境等方面評價歷史文化街區改造后的經濟效益,提出了適合街區商業發展的最佳模式。

根據對相關文獻的回顧和梳理發現,目前多數研究對街區更新效益評價的方法較為單一,缺少混合運用的客觀評價模型與方法。此外,部分研究中指標的賦權受人為影響較大,使得評價的結果缺乏一定的準確性,由此可見,針對街區更新效益的定量評價研究還有深入的空間。故本研究采用CRITIC賦權法與突變級數法相結合的混合模型對街區更新效益進行客觀定量評價,并以實證研究驗證該模型的合理性,由此完善關于街區更新綜合效益評價的研究。

2 效益評價模型的構建

2.1 評價模型構建依據

歷史文化街區的更新不僅僅是簡單的文化遺產保護,更是城市文化的延續與傳承,要提升街區的綜合效益,就要通過更新推動街區各方面的協調發展。可持續發展就是人類為了克服一系列經濟、社會和環境問題以及它們其間關系失衡所作出的理性選擇,因此,歷史文化街區的更新要秉持可持續發展理念,這也將是城市街區未來發展的方向。

突變理論是研究在自然界中由一種穩定狀態躍遷到另一種穩定狀態的現象的理論,被廣泛運用于變革管理和組織行為領域,因此也適用于隨一定時間線變化的街區更新研究。而突變級數法則是在突變理論基礎上推導出的一種定量評價方法,該法降低了評價過程中的主觀性,具有計算準確、科學合理的特點,故本研究以可持續理論和突變理論作為理論依據建立了街區更新效益評價模型。

2.2 評價指標體系的構建

評價指標體系的構建既要考慮到對社會的推動,又要顧及對經濟的發展和環境的提升,且還應具有合理性和可獲得性[17]。因此,本研究在上述理論依據的基礎上參考Marc(2015)的可持續區域評估模型[18],從社會、經濟和環境三個維度建立街區更新綜合效益評價指標體系。通過對相關文獻的梳理,參考了《歷史文化名城保護規劃規范》并結合吉慶街區的實際情況,共選取了14個評價指標,將其分為5個二級指標,指標體系如圖1所示。

圖1 街區更新綜合效益評價指標體系

2.3 指標賦權與效益評價的方法

借助突變級數法對街區的更新效益進行定量評價之前需要對突變系統內的每個子系統的評價指標重要性程度進行排序。對于指標的賦權與排序問題,目前很多學者主要通過主觀賦權、主成分分析、計算信息熵等方式進行。由于主觀賦權的主觀性較強,使得其可信度不夠高;主成分分析考慮了指標間的相關性,但該方法的變量降維可能導致主成分的意義不夠明確;以計算信息熵進行賦權的方法較為客觀,但其忽略了指標間的相關性,具有一定的局限。因此,現實需要一種客觀全面的方法來進行指標賦權。而CRITIC法既能保留指標的信息量,也能考慮到指標間的相關性,是一種基于指標間對比強度和沖突性來衡量客觀權重的方法,其中,指標間的對比強度由標準差來體現,沖突性由相關系數來體現。故本研究采用CRITIC法對評價指標進行賦權排序。

不足的是,該方法中的標準差可能會受到量綱的影響。此外,指標間的相關系數可能會存在出現負值的情況,使得指標間的關系呈現負相關影響賦權的準確性,而實際上指標間的沖突性是以相關系數的絕對大小來衡量的。為避免上述缺陷,本研究在原方法的基礎上進行了一定的改進,首先,將指標間對比強度改由標準差系數來表示,即σj/x。其次,將相關系數取絕對值后再進行后續計算。

設Cj為第j個指標包含的信息量,其公式為:

(1)

式中,σj表示第j個指標的標準差,rij表示為第i個指標與第j個指標的相關系數。依據信息論,指標包含的信息量越大則應賦予更高權重,故第j個指標的客觀權重

(2)

由此,每個突變系統內的指標以權重的大小進行排序,并根據指標間的相關系數判斷系統內指標間是否具有互補性,得到排序后的評價指標體系。而后進行的突變隸屬度值的計算,主要按以下步驟進行計算:

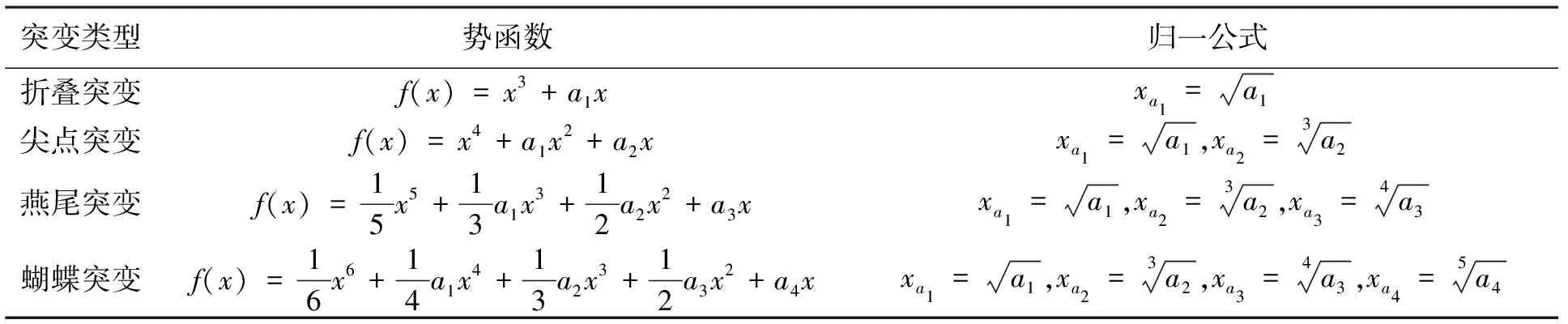

第一步,根據子系統中的指標數量確定突變系統的類型,突變類型及其對應的歸一公式如表1所示。

表1 突變類型及其對應的歸一公式

第二步,對原始數據進行無量綱化處理,并將量化指標分為正向指標和負向指標。

第三步,根據突變系統對應的歸一公式計算評價值,對于指標間存在互補性的系統,將該系統計算結果的均值作為最終評價值,對于指標間不存在互補性的系統,則將該系統計算結果中的最小值作為最終評價值,最終逐層計算得到目標層隸屬函數的評價值。

2.4 評價結果的改進

通過突變級數法計算得到的評價數值往往偏大,一般突變系統的層數越多,則其評價數值越趨近于1。這導致最終得到的評價數值間的差異很小,無法直觀評判研究對象的優劣,使結果不具有代表性。因此,本研究為彌補突變級數法評價的這一缺陷,采用得分變換法對評價結果進行改進。

得分變換法即將底層指標的初始值均取為0~1之間的一個固定值xi,并仍以該突變系統的規則進行計算,最終得到其綜合評價值yi。通過取不同的初始值以得到不同評價結果,當樣本的量足夠大時即可進行函數擬合建立起底層指標的初始值與綜合評價值之間的對應關系。再將通過原始數值計算得到的yi值通過函數關系變換為與之對應的xi值,便可使得指標間的數值具有了良好的區分度。

3 實證研究

3.1 數據來源

為驗證構建模型的合理性,本研究以吉慶歷史文化街區作為實證研究對象進行街區更新效益評價。根據選取的評價指標,從《江岸年鑒》、智圖街區數據庫、政府門戶網站公布的初始數據以及通過對區統計局調查走訪,得到各指標2013-2019年的基礎數值,對于部分缺失的數據采用數值內插法進行估算。為了便于后續數據的處理和研究,將各指標的基礎數值以其對于上一年的增長率作為代替,并將其無量綱化處理,使處理后的數值處于0~1之間,如表2所示。

表2 三級指標基礎數值與無量綱化數值

3.2 指標權重的計算

按照上述CRITIC法的指標權重計算規則,得到街區更新綜合效益評價指標體系中各指標的權重,以各突變系統內指標的權重作為排序依據。為了便于后續的計算和評價,將排序后的一級指標、二級指標和三級指標分別以Ui,Ti和Si表示,將目標層的街區更新綜合效益以V表示,具體計算數據如表3所示。

表3 評價指標權重計算

3.3 綜合評價值的計算與結果改進

由SPSS軟件分析數據間相關系數的情況可知,各系統內的指標之間均存在互補性,因此,應將各系統內指標結果的均值作為最終的評價值。結合表2計算得到的無量綱化數值,按照各突變系統對應的歸一公式計算各指標的綜合評價值,具體數值如表4所示。

在得到綜合評價的結果后,對其采用得分變換法進行改進,以街區更新綜合效益V為例,根據上文所述的得分變換法規則取不同的初始值進行計算,得到的對應數值如表5所示,并將得到的數值關系進行函數擬合,擬合結果如圖2所示。

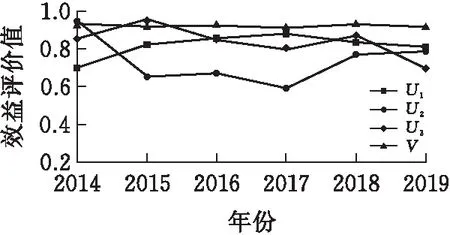

將表4中由原始數值計算得到的V的綜合評價值帶入到擬合方程中,得到與之對應的得分變換數值,如表6所示。同理可得得到二級指標U1、U2和U3對應的函數擬合方程與對應的得分變換數值,并將表4中改進前的效益評價值繪制成折線圖,將改進后各指標的綜合效益值也繪制成折線圖,以形成對比,如圖3所示。

表6 街區更新綜合效益V得分變換

(a)改進前

3.4 評價結果分析

由改進后的綜合效益評價值折線圖可知,2014-2019年吉慶街區更新綜合效益V的波動不大,但在總體趨勢上有略微降低,這表明實際上街區更新的效果不理想,街區的綜合效益還具有較大的上升空間。

從社會維度來看,效益評分大部分維持在中等水平,并呈現下降的趨勢,這與更新后街區部分核心文化與特色的相繼流失有關。一方面,這是資本介入導致城市同質化發展的必然趨勢,另一方面,更新后的街區管理機制對于商戶和藝人過于嚴格,造成了街區活力的衰退,這也與街區的實際情況相符。

從環境維度來看,效益評分大部分維持在較低的水平。吉慶街區的改造雖然延續了以往的建筑風格,在空間布局上更加開闊自由,但新的街巷形式丟失了本土的市井特色文化,自然也就失去了街區原有的吸引力,這一結果與譚文祺(2013)得出吉慶街區改造后空間環境效益水平降低的結果相呼應[19]。

從經濟維度來看,效益評分大部分維持在較高的水平,在2015年的評分達到了最高值,但隨后則呈現出波動下滑的趨勢。這是由于吉慶街區針對性的招商引資,將原有的單一經營模式打造成了多業態共存的民俗商業街區,帶動了街區的經濟發展。但隨著電商模式的興起以及外來資本的注入,使得街區的經濟效益受到了一定的沖擊,這與林攀(2021)通過實證研究得出吉慶街區的經濟空間產生了嬗變的結論一致[20]。

4 結論與建議

通過構建的CRITIC客觀賦權與突變級數評價法的混合模型對街區更新效益進行評價,極大地降低了評價過程中的主觀性,并對評價結果進行改進,使得結果更具有可信度。通過對評價結果的分析、與相關文獻的匹配以及對吉慶街區的實地走訪調研,得出的評價結果與街區的實際情況和背景均較為吻合,驗證了此評價模型的合理性和有效性,為街區更新效益的研究提供了一定的參考依據。根據評價模型的結果,吉慶街區的更新綜合效益可以大致總結為“總體平穩,略有下降,尚需提升”。由此可見,吉慶街區在后續的項目的改造中還需要著重考慮該特殊街區的價值和意義,充分尊重市民的需求與市場的發展的規律,穩步推進街區的可持續發展。

當前,對于街區效益的提升還需加強政府和公眾等多方主體的參與度,需要著眼于客觀實際,采取切實可行、合理高效的提升對策。由此,通過對評價結果的分析,建議從以下方面對吉慶街區效益進行優化:

第一,建議提高對街區歷史文化的保護與投入力度,將歷史文化街區的改造與改善民生相結合,定期開展針對街區的有效宣傳,進一步明確并突出街區的定位,保持融入更多的傳統文化元素。對于街區的管理應采取更加彈性的管理機制,通過征詢商戶與消費者的意見,盡可能使公眾在更新過程中受益,以達到公眾的自發參與。

第二,建議加大對街區的環境監控,提升綠化和場所環境水平,對戶外基礎設施、建筑樣式以及商戶招牌等方面做統一的規劃,在主要色彩上依舊保持與周圍建筑協調的磚紅色,并建立街區城市紫線保護范圍以保持街區歷史環境的完整性。在結構層面上,對街區的空間、業態、功能等方面進行進一步的整合與完善,提高街區交通可達性,營造良好的街區環境氛圍。

第三,建議加強對街區的經濟發展的正確管理與引導,完善街區的經營管理體制,加強對于外資的宏觀調控,防止與街區歷史文化環境不符的商業模式入駐。將街區融入整個片區的整體規劃,提高對于街區商業的補貼力度,并大力發展旅游與服務產業,以保障街區經濟的市場份額。