超聲引導下臂叢上干神經阻滯復合閉環靶控輸注全身麻醉在肩關節鏡中的應用效果

張永明 諶天奇 尹杏杏 張嬌 宋海波

超聲引導下臂叢神經阻滯技術的發展已經完全顛覆以往傳統模式下的體表解剖定位、盲探[1]、找異感的阻滯方式。靠高濃度和高藥量決定阻滯效果,會導致并發癥多,加重患者經濟負擔[2],而在B 超引導下以低濃度、低藥量、高精度、直視下利用平面內技術可以實時觀察進針路線,避免周圍神經、血管受損,從過去追求整個臂叢神經(臂叢神經分為上、中、下干)阻滯到現在追求臂叢神經上干阻滯來滿足肩關節鏡手術麻醉的需求[3]。本研究觀察B 超引導下臂叢神經上干周圍0.5%羅哌卡因用藥對C5、C6主要分布區域(鎖骨、肩關節及肱骨近端)阻滯的麻醉用藥量、并發癥及不良反應。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選擇2018 年8 月~2021 年12 月本院軍事訓練肩袖損傷行肩關節鏡手術的60 例患者,全部為青年男性,年齡19~29 歲、體重55~80 kg、美國麻醉醫師協會(ASA)分級Ⅰ~Ⅱ級。采用隨機數字表法將患者分為觀察組及對照組,每組30 例。所有麻醉操作均由同一人完成,所有手術操作第一術者均為同一人,所有患者均為第1 次實施肩關節鏡手術、既往無肝腎疾病史、無精神與神經疾病、無藥物過敏史。本研究經醫院倫理委員會批準,所有患者本人均簽署知情同意書。

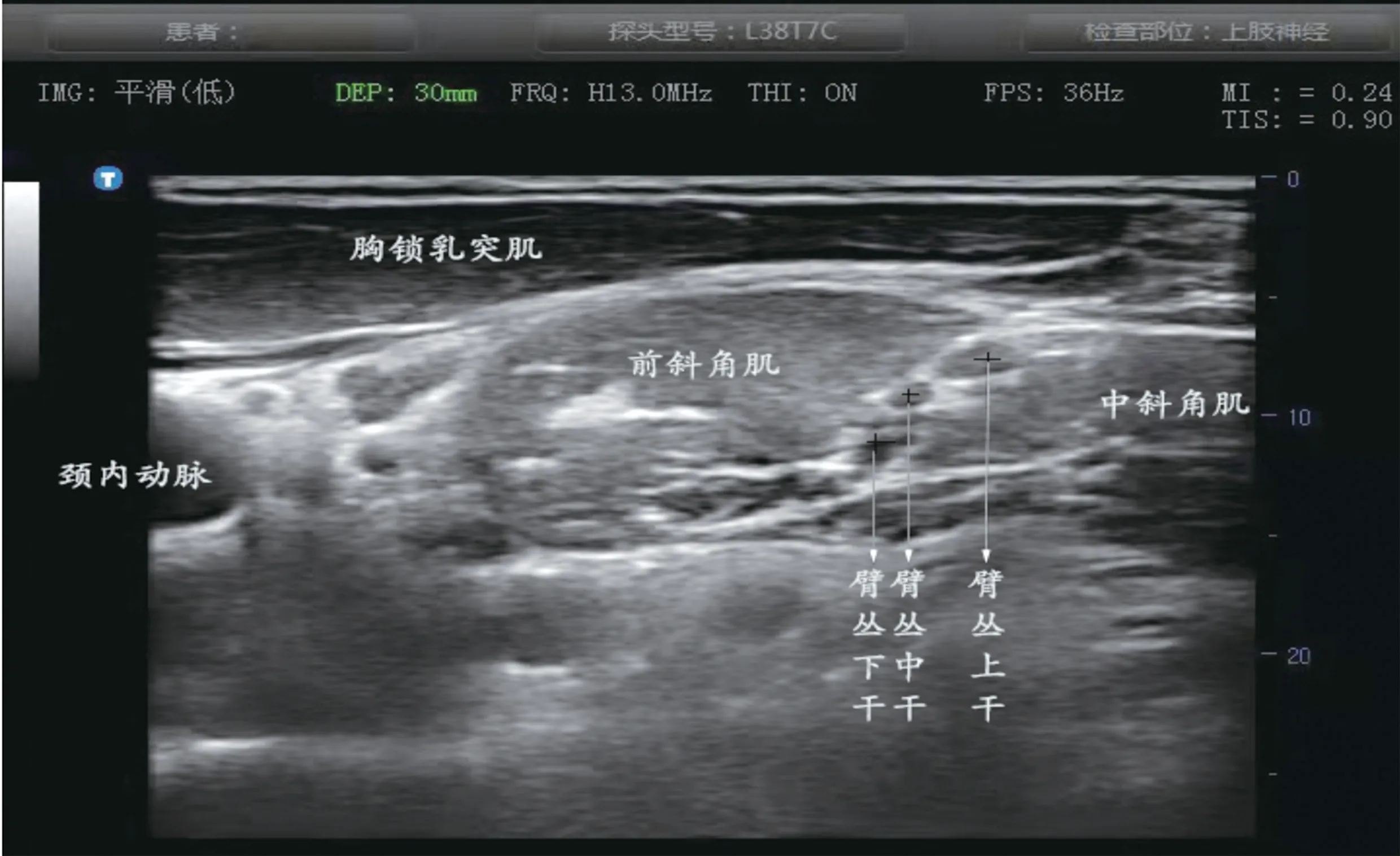

1.2 麻醉方法 兩組患者入室后常規健側手臂開放靜脈通路,監測心電圖(ECG)、經皮血氧飽和度(SpO2)、HR、MAP、BIS、四個成串刺激(TOF)。觀察組行超聲引導下臂叢上干神經阻滯復合閉環靶控輸注全身麻醉,對照組行單純閉環靶控輸注全身麻醉。具體如下:觀察組囑患者頭部偏向健側,用高頻探頭(10 MHz)從術側鎖骨向上定位C5、C6神經根見到C5、C6合成臂叢神經上干(見圖1),以0.5%羅哌卡因15 ml 先深后淺,邊退邊注射依次點位在臂叢神經上干注射“面包圈”。B 超顯示臂叢神經上干周圍液性暗區,20 min 后針刺上臂外側,三角肌區域無痛覺后,與對照組一樣開始閉環靜脈靶控輸注誘導全身麻醉,瑞芬太尼把控濃度為5 ng/ml,丙泊酚血漿把控濃度為4 μg/ml,面罩從吸氧到意識消失輔助給氧,4 min 后苯磺酸阿曲庫銨7.5 mg 靜脈推注,2 min 后氣管插管,行機械容控控制呼吸,采用威力方舟多動能靜脈閉環靜脈泵(EthermetRS-232 型)設定BIS 反饋值50%,術中以苯磺酸阿曲庫銨4 μg/(kg·min)維持肌松并根據TOF 值(T1<10%)調節輸注速率,術中收縮壓(SBP<100 mm Hg)術中低血壓注射多巴胺2 mg,HR 緩慢(HR<50 次/min)注射阿托品0.5 mg,術畢給予拮抗肌松阿新合劑(新斯的明1 mg,阿托品0.5 mg)2 次。

圖1 B 超下臂叢上干位置關系

1.3 觀察指標

1.3.1 比較兩組不同時間點的HR、MAP、BIS 水平采用威力方舟(EthermetRS-232 型)多功能檢測儀監測BIS,腦電機片經細砂紙摩擦皮膚,酒精脫脂降低皮膚-電極阻抗,保證BIS 值更準確無干擾,采用多功能監測儀(BeneView T8)監測ECG、HR、MAP、SpO2、呼氣末二氧化碳分壓(PETCO2)、有創動脈壓監測(ABP),記錄兩組T0、T1、T2、T3、T4 各個時間點的HR、MAP、BIS 水平。

1.3.2 比較兩組麻醉藥物用量 麻醉藥物包括丙泊酚、瑞芬太尼。

1.3.3 比較兩組的不良反應發生情況 觀察兩組術后惡心嘔吐、拔管躁動等不良反應發生情況。

1.4 統計學方法 采用SPSS16.0 統計學軟件進行統計分析。計量資料以均數±標準差(±s)表示,采用t檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2表示。P<0.05 表示差異具有統計學意義。

2 結果

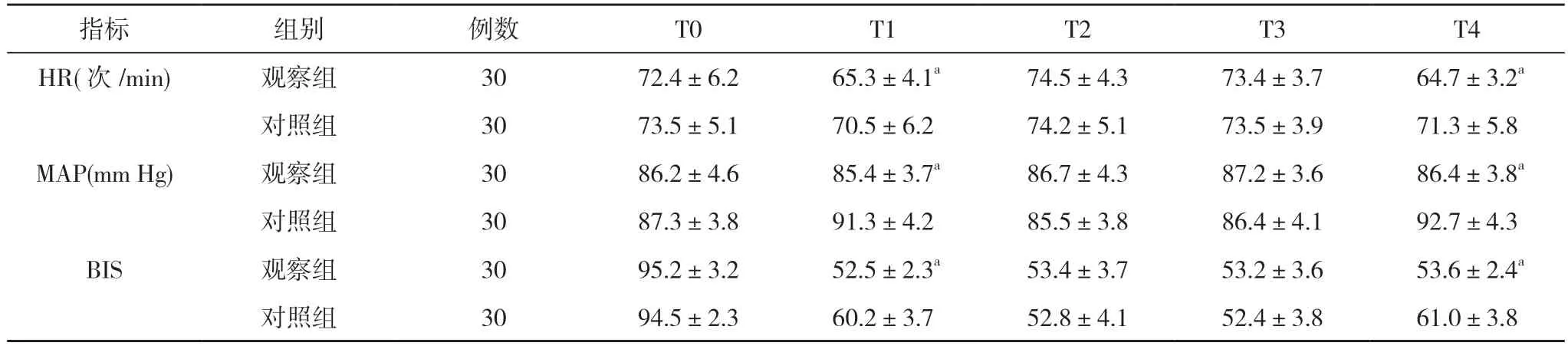

2.1 兩組不同時間點的HR、MAP、BIS 水平比較兩組患者T0、T2、T3 時的HR、MAP、BIS 水平比較,差異無統計學意義(P>0.05);觀察組T1、T4 時的HR、MAP、BIS 水平均低于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組不同時間點的HR、MAP、BIS 水平比較(±s)

表1 兩組不同時間點的HR、MAP、BIS 水平比較(±s)

注:與對照組比較,aP<0.05

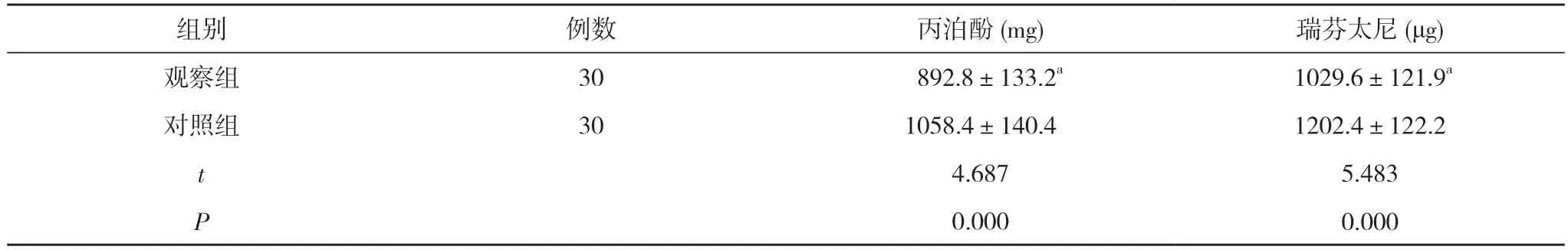

2.2 兩組麻醉藥物用量比較 觀察組患者的丙泊酚、瑞芬太尼用量均少于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組麻醉藥物用量比較(±s)

表2 兩組麻醉藥物用量比較(±s)

注:與對照組比較,aP<0.05

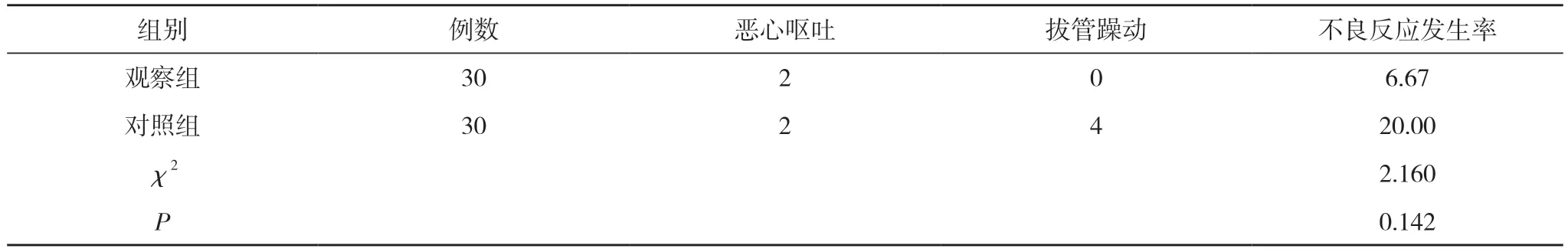

2.3 兩組的不良反應發生情況比較 觀察組患者術后發生惡心嘔吐2 例,不良反應發生率為6.67%(2/30);對照組患者術后發生惡心嘔吐2 例,拔管躁動4 例,不良反應發生率為20.00%(6/30)。觀察組患者的不良反應發生率低于對照組,但差異無統計學意義(P>0.05)。見表3。

表3 兩組的不良反應發生情況比較(n,%)

3 討論

隨著B 超在神經阻滯中的應用,使麻醉醫師增加了透視眼,以前解剖圖譜中的神經根、支、干、叢在B超下清晰可見、活靈活現、無所遁形。臂叢神經上干由C5、C6神經根匯合而成,臂叢上干阻滯是由Laurent首先提出,將局部麻醉(局麻)藥澆在上干周圍、肩胛上神經分支之前,在前中斜角肌肌間溝的臂叢神經根被椎前筋膜所延續的筋膜包裹形成一個三角形的管鞘,是一個多腔結構,分為上、中、下三根神經干。上干以C5和C6為主支配肩及上臂的感覺和運動;該阻滯方案的理論基礎:膈神經和臂叢神經自環狀軟骨水平下行每1 cm,兩者間距增加3 mm[4]。Lin 等[5]也在2015 年報道了應用單針穿刺兩次注射法實施術側臂叢上干用于肩關節手術的案例。近期的一項尸檢研究顯示,在臂叢上干周圍注射5 ml 染料導致肩胛上神經、胸外側神經以及C5、C6被染色。超聲引導下臂叢上干神經改進了傳統方法,叢盲探改為直視下進行,通過可視路徑觀察穿刺針和解剖部位的對照關系,清晰穿刺方向,避免誤傷誤入周圍神經和血管,以最少的藥量達到最佳的麻醉效果。對于臂叢上干的阻滯,精準確切,減少對非重點阻滯區域運動功能的影響,靶向性強,提高了安全性,更利于患者恢復。精準的臂叢上干阻滯完全可以滿足肩關節鏡手術麻醉需求[6]。羅哌卡因具有長效、低毒性、可以使感覺和運動神經分離的優勢。酰胺類局麻藥,研究顯示濃度過高,劑量過大,位置欠佳在臂叢神經阻滯過程中仍能引起患者心動過緩、聲音嘶啞、霍納綜合征(Horner 綜合征)、膈神經阻滯等并發癥[7]。肩關節鏡手術的手術部位,特殊體位,電動燒灼,內固定植入,持續關節腔內高壓沖洗而引起的局部組織沖洗,簡單的臂叢麻醉難以獨立支撐,閉環靜脈全身麻醉是基于BIS 反饋的靜脈把控系統和TOF肌松閉環把控系統做為“精準全身麻醉”已廣泛應用于臨床麻醉[8],臨床工作中倡導的平衡麻醉(balanced anesthesia)也稱復合麻醉(combined anesthesia),是指同時或先后應用兩種或兩種以上的全身麻醉藥物或麻醉技術,從而達到鎮靜、鎮痛、肌松、傷害性刺激抑制,既可以為外科手術創造良好的條件,又確保患者的安全和術后順利康復。臂叢神經阻滯復合靜脈全身麻醉就是一種復合全身麻醉平衡麻醉多元化的表現方式、多元化發展就能趨利避害,從而獲得安全、舒適的麻醉效果[9-11]。使肩關節鏡靜脈全身麻醉過程更平穩,麻醉醫師對麻醉深度調節零準確,省時、省力、省藥、避免了盲目用藥帶來的循環抑制,呼吸抑制,蘇醒延遲等并發癥。

本研究觀察組未將膈神經阻滯做為對比指標,主要考慮患者均為青年健康男性,即采用膈神經阻滯。但因羅哌卡因濃度太低、量小,健側膈肌活動度代償增加,未對拔管后呼吸功能造成影響,再者,觀察對象年齡、性別、健康狀況良好,不能做為年齡偏大、復合其他心腦血管疾病特殊患者的模板,可以考慮應用濃度偏低,容量偏少的0.25%羅哌卡因10 ml,避免出現嚴重的膈神經阻滯,加重拔管后影響呼吸功能的恢復,低氧血癥的發生[12-15]。

本研究采用預防性鎮痛理論,預防性鎮痛是指在傷害性刺激開始前利用藥物或者其他方法阻斷傷害性刺激的傳入從而減少中樞和外周神經的過敏化[16],觀察組術中生命體征更平穩。具體表現在HR、MAP 的波動幅度更小,特別是術中拔管患者躁動少,丙泊酚、瑞芬太尼用量少,更加優化了閉環靜脈全身麻醉在肩關節鏡中的應用[17]。

綜上所述,超聲引導下臂叢上干神經阻滯復合閉環靶控輸注全身麻醉在肩關節鏡中的應用效果顯著,由于前期手術部位預先鎮痛,使閉環靜脈全身麻醉過程平穩,鎮靜、鎮痛藥物減少,全身麻醉并發癥減少,值得臨床推廣應用。