短波紅外光譜技術在礦產勘查中的應用

——以鄂東南陶港地區為例

張小波, 孫四權, 黃景孟, 周 豹, 曾小華, 郭寧寧, 王 歡

(1.湖北省地質調查院,湖北 武漢 430034; 2.湖北省地質勘查工程技術研究中心,湖北 武漢 430034)

長江中下游成礦帶西起湖北鄂城,東至江蘇鎮江,是中國重要的銅、鐵、金成礦帶[1],大地構造位置位于揚子板塊北緣的長江斷裂帶內[2],區域內長期的構造、巖漿和成礦作用耦合形成了成礦帶內豐富多樣的鐵、銅、金等礦床組合,金屬礦床(點)計有200余處[3]。礦帶自西向東可分為鄂東南、九瑞、安慶、廬樅、銅陵、寧蕪和寧鎮共七大礦集區。鄂東南礦集區位于長江中下游成礦帶的西段,是中國重要的矽卡巖型銅鐵礦床大型礦集區,近年來區內找礦工作取得了一定進展,但當前仍然面臨亟待解決的找礦問題,特別是在地表資源逐漸枯竭和“深部勘查”的新形勢下,如何指導勘查位于深部的礦體,指明找礦方向并確定礦體位置是區內礦產勘查的重點。

近年來,短波紅外光譜技術(Short wave infrared,SWIR)已逐漸成為現代找礦勘查和礦產資源潛力評估的重要手段之一[4-5],廣泛應用于斑巖型、淺成低溫熱液型、火山成因塊狀硫化物型(VMS)和鐵氧化物銅金型(IOCG)等類型礦床的勘查中[6-9]。在鄂東南地區首次建立了矽卡巖型礦床礦物地球化學勘查方法,針對銅綠山等矽卡巖型礦床開展了短波紅外光譜技術的應用研究[10],通過獲取礦物勘查指標有效指導了礦區勘查驗證,為銅綠山礦區新增Cu金屬量超過7萬t、Au金屬量超過5 t、鐵礦石量994萬t[11]。但該技術目前基本都應用于已知礦床的中后期勘查,鮮見有在礦產勘查早期的應用。

為此,本文在總結和分析已有地質資料及研究成果的基礎上,在鄂東南陶港地區開展了短波紅外光譜技術的相關研究工作,揭示短波紅外光譜在研究區的空間變化規律,探索在礦產勘查早期的應用潛力,對降低勘查風險、提高找礦效率及實現短波紅外光譜技術在鄂東南找礦勘查全流程的應用具有較為重要的意義。

1 地質背景

1.1 區域地質背景

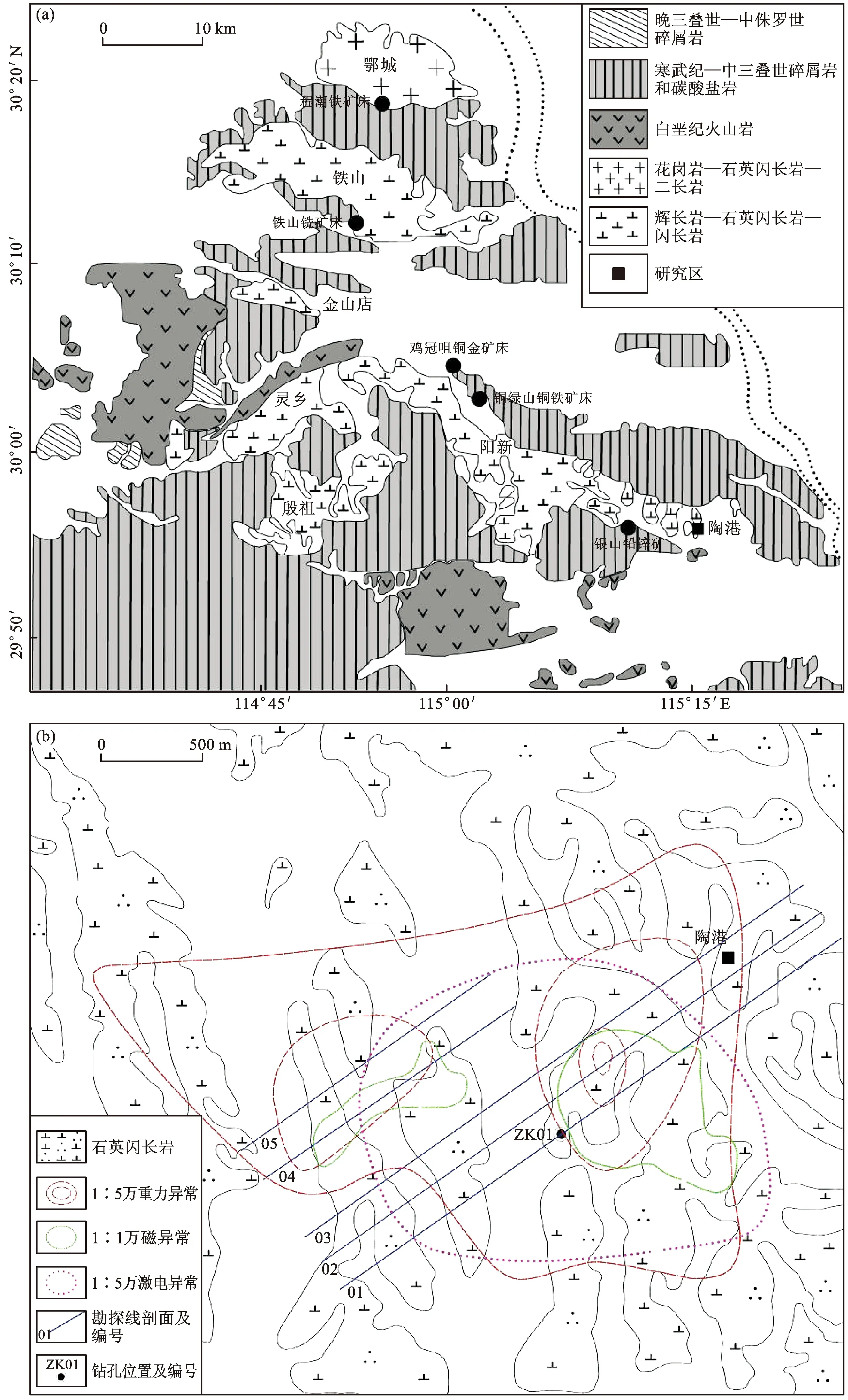

鄂東南礦集區大地構造位置屬于揚子陸塊北東緣,北鄰秦嶺—大別造山帶[12]。區內地層出露較為齊全,從前震旦系至第四系均有發育,僅缺失中—下泥盆統和上石炭統,古生代地層主要發育于該地區的南部,中生代地層分布較廣。中生代巖漿活動十分強烈,并顯示多期次活動的特點,從北至南依次為鄂城、鐵山、金山店、靈鄉、陽新、殷祖六大巖體以及眾多小巖體[13](圖1-a)。礦床類型以矽卡巖型和斑巖型為主,成礦與中生代侵入巖關系密切。

1.2 研究區地質特征

研究區位于陽新巖體東端,地質特征較為簡單,地表主要出露石英閃長巖和第四系沉積物。因巖體風化嚴重,地表構造痕跡難以辨識。

圖1 鄂東南地區地質簡圖[13](a)及陶港地區地質簡圖[14](b)Fig.1 Geological sketch for southeast Hubei Proince (a) and Taogang area (b)

自20世紀90年代起,不同單位在區內開展過相關勘查工作,圈定了重磁電系列物探異常,且各異常疊合較好[14](圖1-b)。《湖北省陽新縣陶港地區銅鐵礦預普查》項目通過大比例尺的重力測量、剖面測量工作圈定深部物探異常,鉆探驗證發現了深部礦化蝕變線索。區內目前施工鉆孔1個(ZK01),孔深500.21 m。巖性為石英閃長巖,局部夾有深灰色輝長閃長巖包體。巖體整體較完整,僅在孔深151~166 m間見一長約14 m的構造破碎帶,由一套碎斑巖組成。

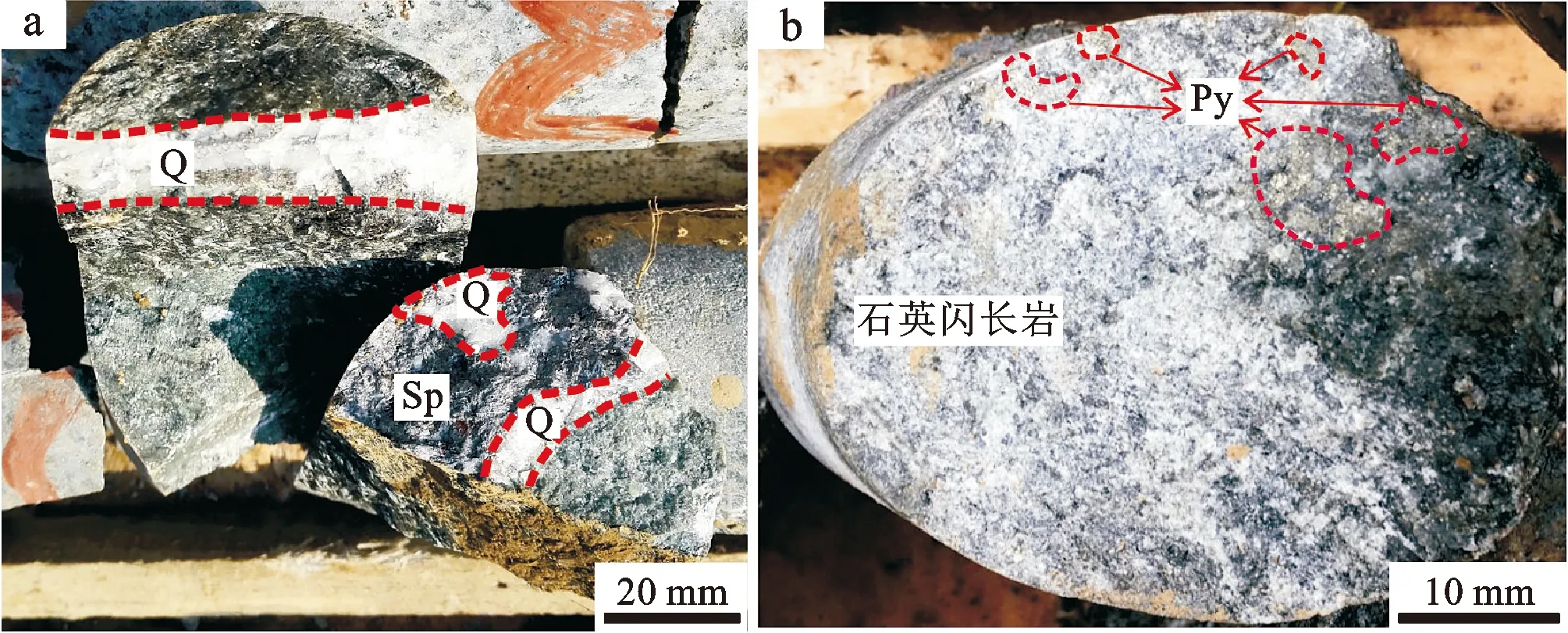

孔內見閃鋅礦化,呈不規則脈狀產出(圖2-a),但其品位低,延伸、延長情況不明。除此外,可見黃鐵礦化以團塊狀、浸染狀沿裂隙面分布(圖2-b),多分布于構造破碎帶以下巖體中。以構造破碎帶為界,下部巖體中礦化蝕變明顯強于上部巖體。

a.閃鋅礦沿石英脈呈不規則條帶狀產出;b.團塊狀、浸染狀黃鐵礦;Sp.閃鋅礦;Q.石英;Py.黃鐵礦圖2 陶港地區典型礦化特征Fig.2 Photographs showing typical characteristics of the mineralization at the Taogang area

孔內蝕變普遍發育,有鉀化、硅化、碳酸鹽化、綠簾石化、黑云母化、綠泥石化、絹云母化等,其中以綠泥石化、絹云母化最為發育(圖3)。

2 短波紅外光譜技術的應用

2.1 短波紅外光譜技術簡介

短波紅外光譜是分子振動光譜的倍頻和主頻吸收光譜,主要是由分子振動的非諧振性使分子振動從基態向高能級躍遷時產生的,其波長范圍在1 300~2 500 nm[15-16]。短波紅外光譜技術的原理是礦物晶格中離子或離子團間化學鍵的彎曲與伸縮會吸收特殊波段的光譜。由于不同類型的礦物具有不同的基團,當樣品被短波紅外光照射時,其反射率光譜曲線在短波紅外波段范圍內具有不同的“吸收”特征,從而在不同的波長位置形成波谷,如分子結構中含Al-OH、Fe-OH及Mg-OH等羥基結構的礦物,其短波紅外光譜分別在2 200、2 250和2 350 nm附近形成波谷[6]。因此,應用短波紅外光譜技術能夠快速準確地鑒別白云母、伊利石、綠泥石等蝕變礦物。此外,短波紅外光譜能夠通過波谷位置的變化定性地測出某些類質同象礦物的化學成分,還可以根據某一波長位置、波谷深度的變化定量地測出礦物的含量和結晶度[17]。

本次測量所用儀器為美國Analytical Spectral Devices Inc.公司生產的TerraSpec便攜式礦物光譜儀。TerraSpec所收集信號的波長范圍相對較寬,為350~2 500 nm,包括了整個可見光、近紅外及短波紅外光區域。該儀器的光譜分辨率約為6~7 nm,光譜取樣間距為2 nm,測試窗口為直徑2.5 cm的圓形區域,測試樣品所用時間可由用戶自行設置,淡色巖石完成一個測點需4~6 s,深色巖石完成一個測點需6~10 s。

2.2 樣品采集及測試方法

本次研究選取陶港地區01號勘探線剖面,采集鉆孔ZK01有效樣品共計228件,采樣間距為2~3 m,在蝕變比較集中的區域適當加密(表1)。

首先,將樣品洗凈晾干,避免礦物表面的塵土或水分帶來干擾。為了提高數據的可靠性,每件樣品都測試2個點,并對每一個測點的位置進行標記。在測試之前,對儀器進行校準及優化操作,儀器參數光譜平均設置為200、基準白設置為400,然后進行基準白操作。此時,儀器的光譜線很平直,幾乎無噪音干擾時即可進行樣品的測試工作。測試時,為保證數據的質量,每隔15 min對儀器進行一次優化和基準白測量。對測試所得的光譜數據,先用光譜地質師軟件(The Spectral Geologist,TSG)進行自動解譯,然后通過人工逐條核對、審查、再解譯,并最終確定礦物種類。白云母族礦物(1 900 nm和2 200 nm)和綠泥石(2 250 nm和2 335 nm)吸收峰位(Position)、吸收峰位深度(Deep)等參數都可以通過TSG V.3的標量直接獲取,白云母族礦物的結晶度(IC_Card)也可以通過TSG V.3的標量功能直接求出。每個樣品一般都有2個分析結果,若識別出單種礦物有多個數據,則取其平均值。因測試的原始數據量較大,故只列出部分數據,詳見表1。

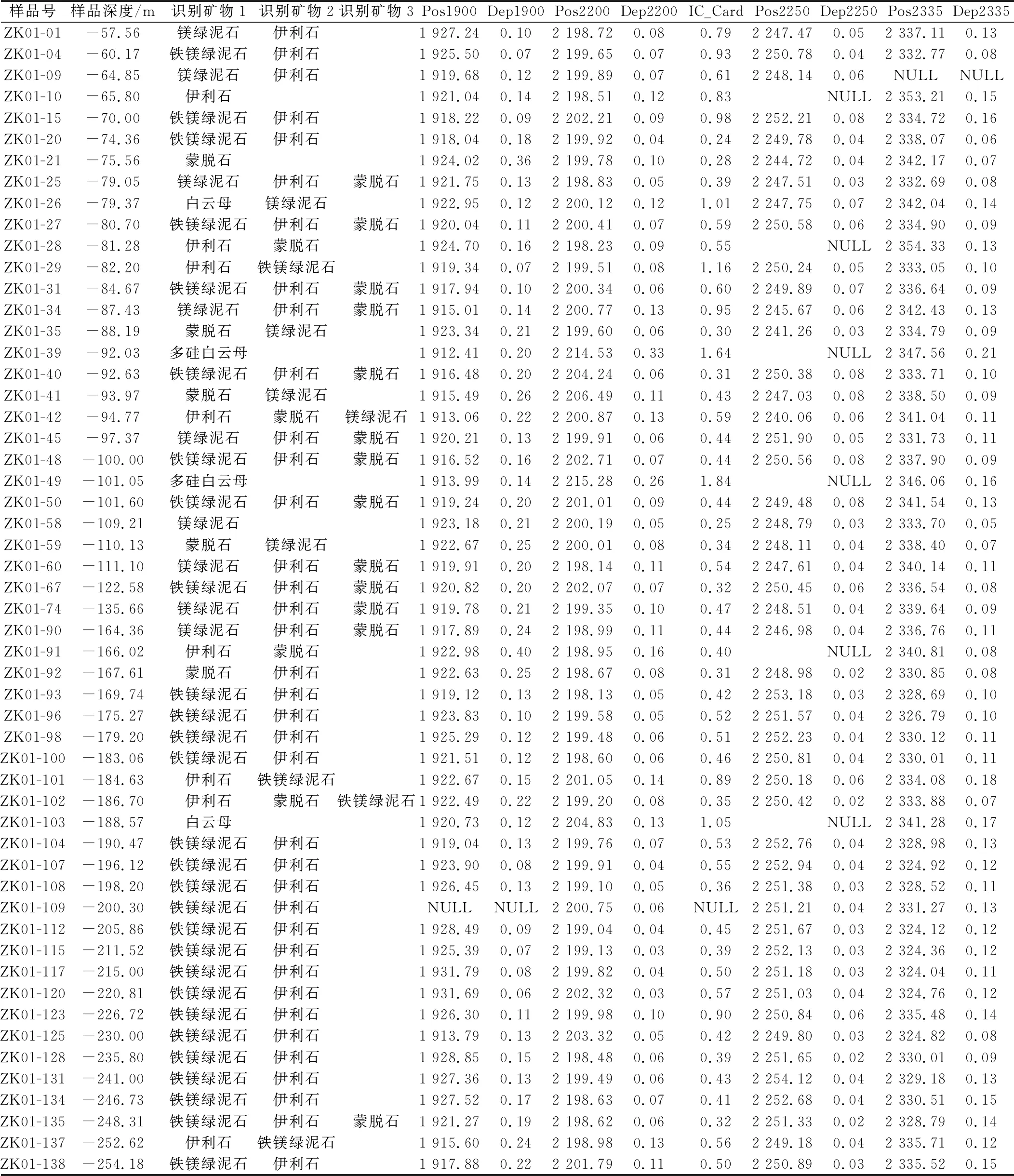

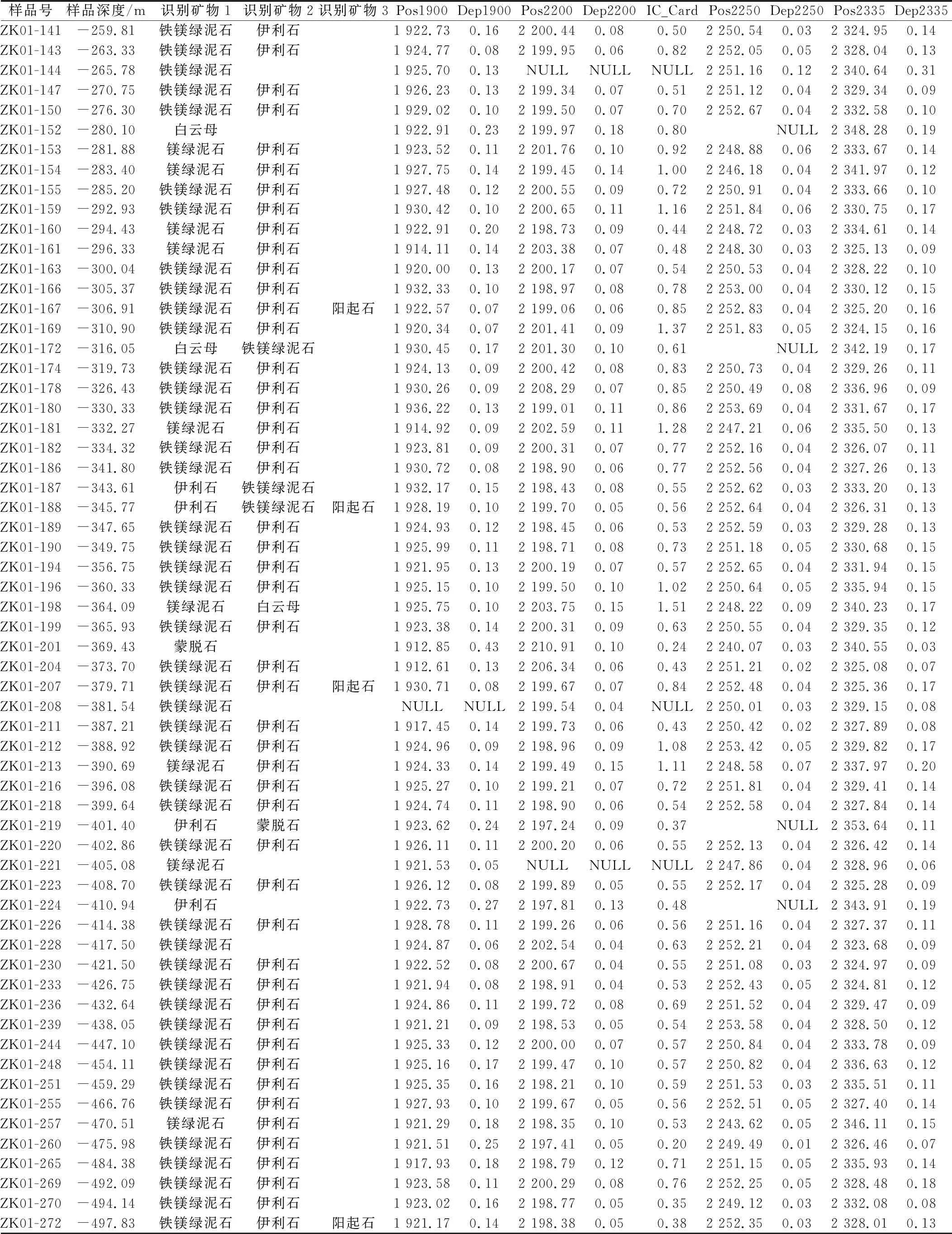

表1 鄂東南陶港地區鉆孔ZK01蝕變礦物短波紅外光譜測試結果表Table 1 SWIR results of the alteration minerals in the drill hole ZK01 at Taogang area in southeast Hubei

續表1

2.3 測試結果

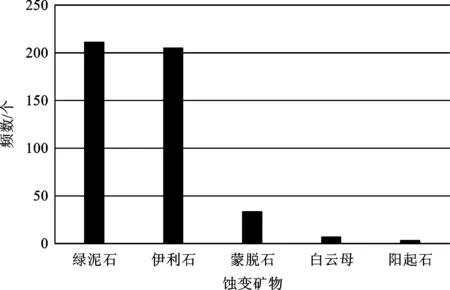

本次采用短波紅外光譜測試,在陶港地區鉆孔ZK01樣品中共識別出5種含水礦物,分別為陽起石、白云母、蒙脫石、伊利石、綠泥石(鎂綠泥石、鐵鎂綠泥石),其中,伊利石、綠泥石尤為發育(圖4,表1)。以下主要對綠泥石、白云母族礦物的空間分布特征及光譜參數數據進行分析。

圖4 陶港地區含水蝕變礦物統計圖Fig.4 Statistic chart of alteration minerals in Taogang area

2.3.1綠泥石光譜參數變化規律

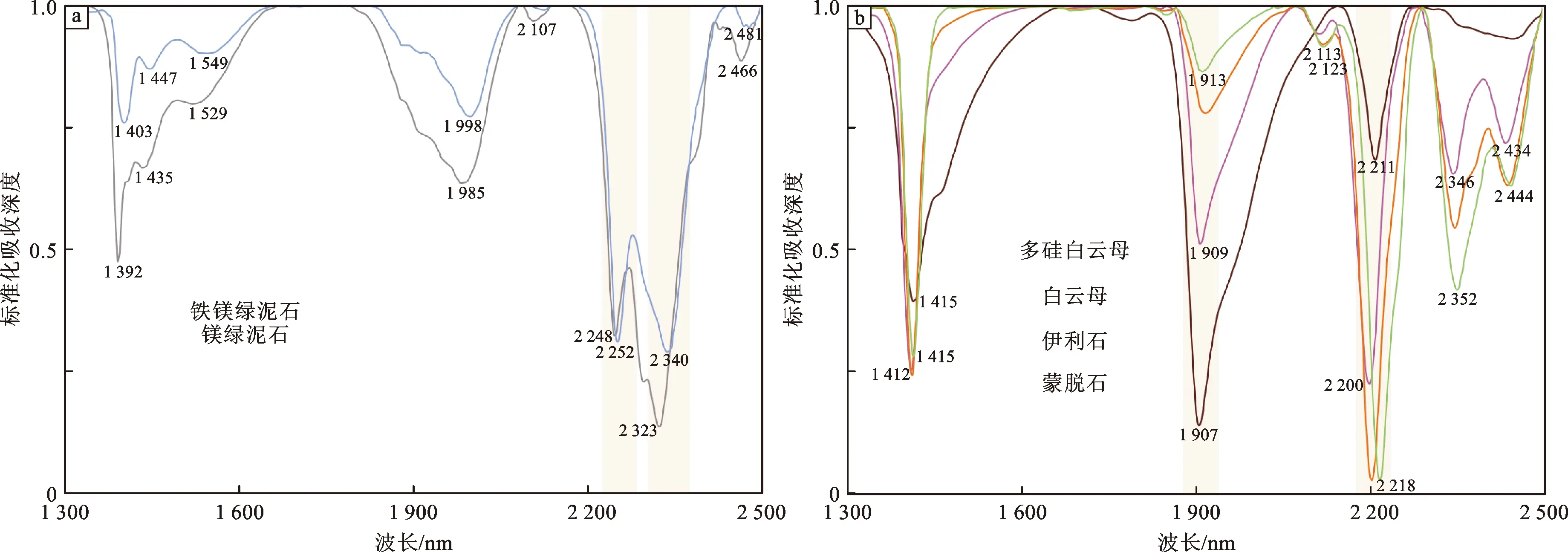

綠泥石的礦物結構中主要含有2個特征性基團(Fe-OH和Mg-OH)。當短波紅外光照射時,Fe-OH在2 250 nm附近出現特征峰吸收,該位置稱為“綠泥石2 250 nm吸收峰位(Pos2250)”,相應的吸收峰深度稱為“綠泥石2 250 nm吸收峰位深度(Dep2250)”;Mg-OH在2 335 nm附近出現特征峰吸收,該位置稱為“綠泥石2 335 nm吸收峰位(Pos2335)”,相應的吸收峰深度稱為“綠泥石2 335 nm吸收峰位深度(Dep2335)”[17](圖5)。

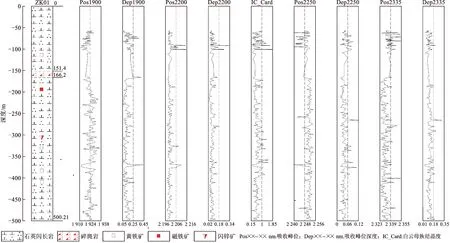

經對鉆孔ZK01的綠泥石Fe-OH和Mg-OH的特征吸收峰位值(Pos)及吸收峰位深度值(Dep)進行系統地統計和分析,所測含綠泥石樣品中,綠泥石Pos2250值變化在2 240.06~2 254.52 nm(平均值為2 250.49 nm),Dep2250值變化在0.01~0.12(平均值為0.04),Pos2335值變化在2 323.68~2 354.33 nm(平均值為2 332.5 nm),Dep2335值變化在0.03~0.31(平均值為0.12)。在空間上,綠泥石2 250 nm吸收峰位值(Pos2250)、2 335 nm吸收峰位值(Pos2335)均呈現出明顯的變化規律。Pos2250值從淺至深有明顯的從低值變為高值的變化趨勢,Pos2335值從淺至深有明顯的從高值變為低值的變化趨勢,且都以構造破碎帶為界(圖6,表1)。綠泥石2 250 nm吸收峰位深度值(Dep2250)和2 335 nm吸收峰位深度值(Dep2335)在空間上的變化規律不明顯(圖6,表1)。

2.3.2白云母族礦物光譜參數變化規律

在短波紅外光譜方面,對白云母族礦物的分類主要是依據它們的晶體化學結構中都含有2個特征性基團,即~1 900 nm的H2O峰和~2 200 nm的Al-OH峰。當短波紅外光照射時,H2O峰在1 900 nm附近出現特征峰吸收,該位置稱為“白云母族1 900 nm吸收峰位(Pos1900)”,相應的吸收峰深度稱為“白云母族1 900 nm吸收峰位深度(Dep1900)”;Al-OH在2 200 nm附近出現特征峰吸收,該位置稱為“白云母族2 200 nm吸收峰位(Pos2200)”,相應的吸收峰深度稱為“白云母族2 200 nm吸收峰位深度(Dep2200)”[18](圖5)。

所測含白云母族礦物樣品中,白云母族Pos1900值變化在1 911.60~1 936.22 nm(平均值為1 923.30 nm),Dep1900值變化在0.05~0.43(平均值為0.14);Pos2200值變化在2 197.24~2 215.28 nm(平均值為2 200.13 nm),Dep2200值變化在0.03~0.33(平均值為0.08)。在空間上,白云母族礦物1 900、2 200 nm吸收峰位值(Pos1900、Pos2200)和吸收峰位深度值(Dep1900、Dep2200)的變化規律不明顯,白云母族的結晶度亦無明顯的變化規律(圖6,表1)。

圖5 綠泥石(a)、白云母族礦物(b)標準光譜曲線特征圖Fig.5 Standard spectral curves of chlorite (a) and dolomite parent mineral (b)

圖6 鉆孔ZK01簡化柱狀圖及蝕變礦物短波紅外光譜測試結果空間分布規律圖Fig.6 Simplified histogram and the spatial distribution diagram of alteration minerals SWIR results of the drill hole ZK01

3 討論

本次研究發現,鉆孔由淺至深,綠泥石由以鎂綠泥石為主逐漸變為以鐵鎂綠泥石為主,且以構造破碎帶為較明顯的分界。深部較強礦化蝕變區的綠泥石明顯富Fe,而淺部弱礦化蝕變區的綠泥石相對富Mg,總體存在著從深部至淺部流體從高溫到低溫的演化規律。早期富Fe的熱液流體隨著遠距離搬運、溫度降低等因素導致富Fe流體的消耗殆盡,熱液流體交代巖體中富Mg的角閃石和黑云母而形成鎂綠泥石[19]。這一現象與前人在鄂東南地區銅綠山、銅山口等礦床的研究成果一脈相承[11],因此,筆者初步認為綠泥石成分在空間上的變化,可以作為區內新的勘查標志,并且在鄂東南地區具有較好的應用前景。

與之相對應的,綠泥石的Fe-OH特征吸收峰位值(Pos2250)在鉆孔中從淺至深顯示出從低值變化為高值的趨勢,綠泥石的Mg-OH特征吸收峰位值(Pos2335)在鉆孔中從淺至深顯示出從高值變化為低值的趨勢,且均以構造破碎帶為界,綠泥石高的Fe-OH吸收峰位值區和低的Mg-OH吸收峰位值區與孔內的礦化蝕變區對應較好,對礦化蝕變帶具有一定的指示作用。

目前,已有的研究證明伊利石的IC值(結晶度)和Pos2200值變化主要與礦物形成的溫度有關,即溫度越高,IC值越高,而Pos2200值越低[16]。本次在區內識別出大量白云母族礦物(伊利石、蒙脫石及少量的白云母),但其光譜參數無明顯的變化規律,筆者分析主要原因為區內礦化強度相對較弱、品位低且無明顯的濃集中心,這也與區內目前的勘查成果相吻合。

4 結論

(1) 本次研究在陶港地區共識別出5種含水礦物,分別為陽起石、白云母、蒙脫石、伊利石、綠泥石,其中以伊利石、綠泥石最為發育。

(2) 本次采用SWIR勘查發現,鉆孔由淺至深,綠泥石出現由鎂綠泥石逐漸變為鐵鎂綠泥石,相對應的綠泥石Fe-OH特征吸收峰位值(Pos2250)顯示出從低值變為高值的趨勢,綠泥石Mg-OH特征吸收峰位值(Pos2335)顯示出從高值變為低值的趨勢,綠泥石成分在空間上的變化可以作為區內新的勘查標志。綠泥石高的Fe-OH吸收峰位值區和低的Mg-OH吸收峰位值區對礦化蝕變帶具有一定的指示作用。