女性乳腺超聲背景特征與乳腺癌關聯性的研究進展

趙若蘭(綜述),王 影 (審校)

(河北醫科大學第二醫院腺體外科,河北 石家莊 050000)

近些年全球乳腺癌的發病率不斷上升,世界衛生組織國際癌癥研究機構發布2020年全球新發癌癥數據顯示乳腺癌首次超過肺癌,居全球癌癥發病譜首位[1]。2020年我國乳腺癌死亡病例約占全球乳腺癌死亡病例數的17.1%,嚴重威脅女性的健康[2]。且據研究顯示醫療保險對乳腺癌患者的報銷率相對較低,結合中國女性乳腺癌的高發病率和病死率,這給乳腺癌家庭帶來沉重的經濟負擔[3]。世界衛生組織已明確將早期乳腺癌列為可治愈性疾病,早診早治是提高乳腺癌治愈率的最佳途徑,研究顯示乳腺癌早發現早治療,5年生存率可達90%以上[4],乳腺癌篩查無疑是提高乳腺癌早期診斷率的有效途徑,因此提高對高風險人群的針對性篩查是解決上述問題所面臨的一項重要課題。影像學作為早期檢查乳腺的主要手段,相比國外乳腺檢查的主要方式是鉬靶[5],依據《中國女性乳腺癌篩查與早診早治指南》,超聲是我國當前乳腺癌診查中應用最廣泛的影像手段[6]。然而乳腺良、惡性病變超聲影像特點存在交叉,且早期乳腺癌缺乏特異性表現,亟待尋找新的證據為提高早期乳腺癌的診斷率。目前很多研究表明乳腺癌發病存在高危人群,這對乳腺癌篩查具有指導意義。如已被廣為驗證的乳腺鉬靶分型種的致密型乳腺是乳腺癌的獨立危險因素之一[7-8];以及越來越多研究表明乳腺核磁背景實質增強(background parenchymal enhancement,BPE)水平的升高可能提示更容易發生乳腺癌[9]。目前關于乳腺超聲實質背景特征的研究也逐漸增多,通過對乳腺實質背景與乳腺癌的關聯性進行評估,找出具有臨床甄別價值的乳腺背景類型,對乳腺癌的臨床診治具有指導意義。本文將圍繞乳腺實質超聲背景與乳腺癌的關聯性展開綜述。

1 乳腺背景實質影像學研究現狀

目前關于乳腺實質研究較為成熟的是乳腺鉬靶攝影,乳腺實質X線分型也已應用于臨床。美國放射學會(american college of radiology,ACR)制訂的第5版乳腺影像學報告及數據系統(breast imaging reporting and data system,BI-RADS)標準分型是臨床最廣泛使用的規范,它提出將乳腺實質分為脂肪、散在纖維腺體、不均勻致密和極度致密4種類型[10]。國外有研究表明與乳腺密度低的女性相比,乳腺極其致密的女性乳腺癌風險增加了3~5倍[11]。Mokhtary等[12]研究提出隨著時間的推移,乳房密度的增加與乳腺癌風險的增加有關致密型乳腺是乳腺癌的獨立危險因素之一這一結論已被臨床廣為證實與接受。

乳腺鉬靶獲得的圖像為二維圖像,對于評估乳腺整體密度是不準確的,乳腺磁共振成像是一種可以通過三維方法獲取乳腺圖像,可以產生更準確的乳腺密度評估。乳腺密度主要包含纖維腺體組織(fibroglandular tissue,FGT),乳腺核磁中背景實質增強可以更好代表纖維腺體組織特征。根據ACR BI-RADS標準[13]將BPE分為4類:極小(<25%纖維腺體組織的背景強化)、輕度(25%~50%纖維腺體組織的背景強化)、中度(50%~75%纖維腺體組織的背景強化)、顯著(>75%纖維腺體組織的背景強化)。Watt等[14]研究表明在絕經前婦女中,中度或顯著的BPE與患乳腺癌概率增加有關;在絕經后婦女中,任何級別BPE都可能與乳腺癌風險增加有關。Hu等[15]研究表明與正常女性相比,在乳腺MRI中具有顯著和中度背景實質增強的女性與乳腺癌風險密切相關,并提出背景實質增強可以作為乳腺癌早發現的影像學工具。Hu等[16]研究對乳腺BPE進行定量評估,并表明BPE的增加與絕經前及絕經后婦女患乳腺癌的風險呈較高相關。結合國內外乳腺核磁BPE的研究現況來看,BPE未來可以作為預測乳腺癌的一個危險因素。

腺體密度會影響鉬靶檢測的敏感度[17],故鉬靶檢測在對以致密型為主乳腺病變中漏診率較高,核磁也由于其價格昂貴以及設備限制不適用于乳腺早期的大規模檢查。相對于西方國家,我國女性乳腺癌發病年齡相對提前,乳腺多為致密型乳腺,且超聲設備普及率高,所以超聲檢查是我國女性乳腺癌篩查的重要手段,有關乳腺的超聲背景實質的關注也越來越多,研究較多的幾種背景分型被認為與乳腺病變有良好的相關性。以下內容將主要圍繞乳腺超聲背景實質展開綜述。

2 乳腺的超聲解剖及回聲表現

乳腺超聲圖像從外向內解剖依次顯示:皮膚、淺筋膜、皮下組織、乳房懸韌帶、乳腺、乳腺后脂肪、深筋膜、乳腺后間隙、胸大肌和肋骨。主要分為三個區域,表層為腺體前區,包含皮下脂肪、Cooper韌帶等組織;中間為腺體區,主要包括所有的中央導管和大多數的周圍導管和小葉;最深的為腺體后區,一般只包含脂肪和韌帶。乳腺腺體層由15~20個乳腺腺葉構成,每個乳腺腺葉又包含眾多小葉,每個小葉又有小分支導管,分支的末端膨大形成 10~100 個腺泡,腺泡與終末導管相連通,終末導管與腺泡共同構成終末導管小葉單位(terminal duct lobular unit,TDLU),即乳腺的基本功能單位,也是乳腺癌起源的主要結構[18]。導管壁是由上皮和基底膜組成的,圍繞導管的是疏松的纖維彈性基質組織,小葉內富含疏松的基質纖維,小葉外間質富含致密纖維組織,包繞導管和小葉內間質。致密的基質纖維組織通常是高回聲的,而松散的基質纖維組織是等回聲或低回聲的[19]。

3 乳腺超聲分型方法

目前國內外關于乳腺實質超聲分型方法主要有以下四種,主要依據聲像圖里導管、纖維結締組織及脂肪的比例,或者是乳腺纖維腺體里的等或低回聲比例進將乳腺分為不同類型。

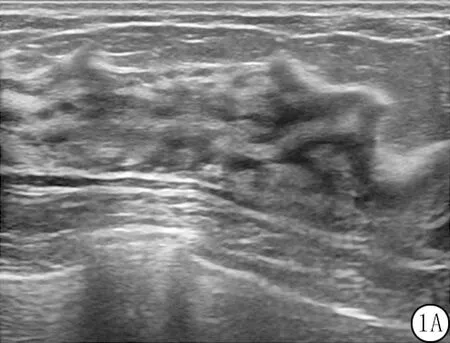

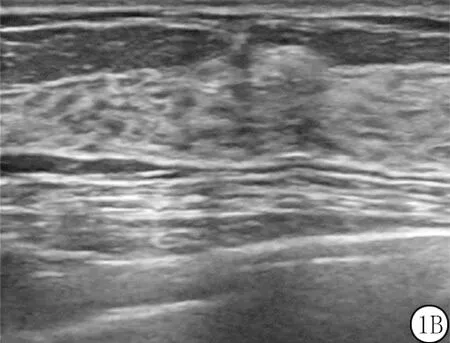

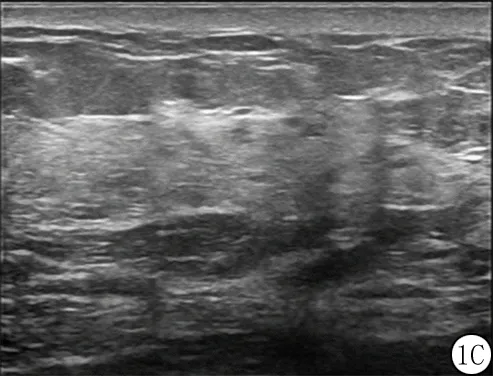

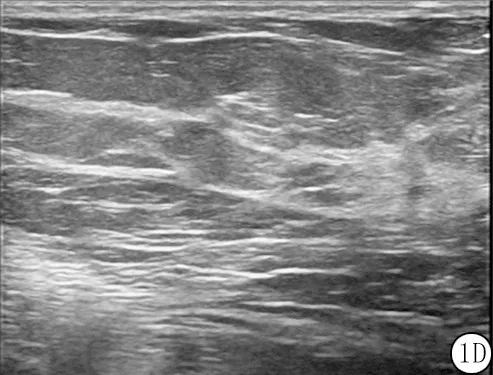

圖1 超聲背景分型

3.1導管型、混合型、致密型及不均型 2007年侯新燕等[20]根據乳腺實質內導管數量、纖維腺體組織及脂肪等間質成分比例進行超聲分型。具體分型如下:選擇乳腺外上象限圖像,在單位面積內同一條乳腺厚徑測量線分為:①導管型,乳腺導管內徑總和與乳腺厚徑比值>50%;②混合型,乳腺導管內徑總和與乳腺厚徑比值≈50%;③致密型,乳腺導管內徑總和與乳腺厚徑比值<50%且圖像呈均勻較高或低回聲;④不均型,乳腺導管內徑總和與乳腺厚徑比值<50%且圖像呈不均勻回聲,見圖1。表明不同超聲分型與乳腺組織學結構有較高的一致性,并提出年齡、體重指數(body mass index,BMI)越大,則更容易出現致密型和不均質型乳腺。譚穎等[21]以此分型得出乳腺超聲分型在不同年齡組差異有統計學意義,年齡、心理狀況良好、情緒抑郁以及 BMI 與乳腺超聲分型密切相關。

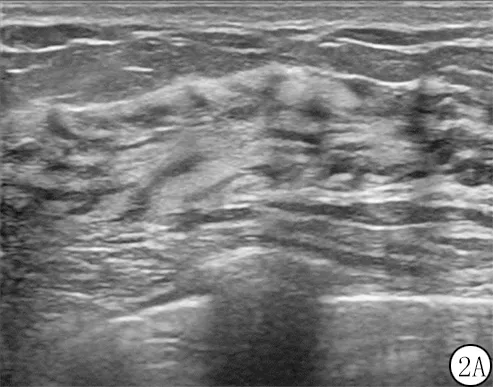

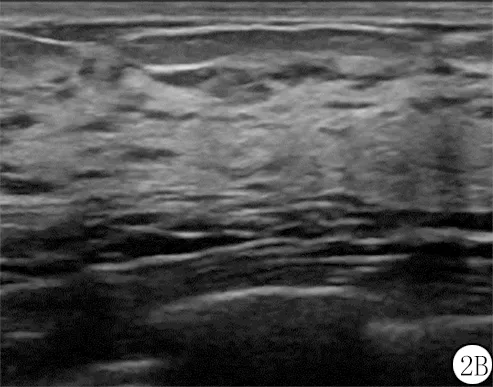

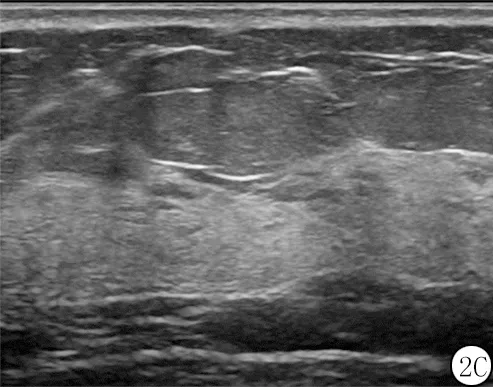

3.2腺體型、腺纖維Ⅰ型、腺纖維Ⅱ型及脂肪型 2010年張丹等[22]依據乳腺超聲圖像中乳腺導管、纖維結締組織和脂肪的構成比例進行分型。具體分型如下:乳腺纖維腺體厚徑與乳腺厚徑的比值>1/3:①腺體型,纖維腺體以導管為主,導管豐富、走行自然、管壁回聲均勻;②腺纖維Ⅰ型,乳頭周圍導管行清楚,壁回聲均勻或增強,邊緣小導管趨于閉合;③腺纖維Ⅱ型,纖維腺體以纖維結締組織為主,導管和脂肪為輔,導管數目明顯減少;④脂肪型,乳腺纖維腺體厚徑與乳腺厚徑的比值≤1/3,脂肪組織為主、纖維結締組織為輔,導管結構顯示不清,見圖2。并提出乳腺超聲分型組織學基礎與TDLU的退化程度有關。耿怡等[23]以此分型為基礎分為致密型與非致密型乳腺,并提出乳腺背景超聲分型受年齡及月經狀態的影響較大,致密型乳腺在絕經前和<50歲患者中所占的比例高于絕經后和≥50歲患者。

3.3均勻脂肪型、均勻腺體型及不均勻背景型 2013年ACR BI-RADS中首次引入乳腺結構背景的分型,即均勻脂肪型、均勻腺體型及不均勻背景型,根據美國放射學報告中的說明,乳腺回聲的不均勻可以通過掩蓋可疑病灶來降低超聲的敏感度[19]。

3.4均勻型、輕度不均勻型、中度不均勻型及顯著不均勻型 Kim等[24]通過對所有乳房象限進行平均判讀來確定等回聲或低回聲區域的比例,以其所占比例分為:①均勻背景型,大部分纖維腺體組織呈現均勻的高回聲,等回聲或低回聲區占纖維腺體組織的比例<25%;②輕度不均勻背景型,等回聲或低回聲區域占纖維腺體組織比例為25%~49%;③中度不均勻背景型,等回聲或低回聲區域占纖維腺體組織比例為50%~74%;④顯著不均勻背景型,等回聲或低回聲區域占纖維腺體組織比例≥75%。其中在脂肪為主的乳房中,顯示完全脂肪成分的病例被歸類為均勻背景,而顯示脂肪小葉與纖維腺體組織混合的病例被歸類為不均勻背景,見圖3。并提出年輕女性(年齡<50歲)、非肥胖女性(BMI<25)、絕經前女性以及未產或單產女性的乳腺背景回聲結構相對更不均勻。

4 四種超聲分型方法比較

國內的侯新燕及張丹等[20,22]提出的的乳腺超聲分型方法不同,但基本是依據導管、纖維結締組織及脂肪所占比例進行分型。侯新燕等[20]測量方法包括測量乳腺導管內徑,此過程較為繁瑣;而張丹等提出的分型方法是根據導管數量、走行及纖維結締組織比例較為主觀地判讀乳腺背景。侯新燕等[20]提出的四種分型則大致可以與張丹等[22]提出的四種分型相互對應,導管型對應腺體型,混合型和不均型對應腺纖維型,不均型對應脂肪型。但美國放射學會的BI-RADS提出的3種分型并未對分型標準做出描述性說明,而Kim等[24]在BI-RADS基礎上以等或低回聲區域所占乳腺纖維腺體組織的比例進一步對乳腺超聲背景分為均勻型、輕度不均勻型、中度不均勻型及顯著不均勻型4種類型,其中等或低回聲區域主要是指導管、腺體小葉組織及深入腺體內的脂肪所分布的區域,以此來進行乳腺超聲背景分型。這幾種分型方法雖是從不同角度來進行分型,但都可以基本代表乳腺實質的不同超聲實質表現。

5 乳腺超聲背景分型與乳腺癌的關聯性

侯新燕等[20]將乳腺背景分型分為導管型、混合型、致密型及不均型,并提出致密型和不均型乳腺是乳腺癌的高發類型。Bao等[25]研究依據侯新燕等提出的分型方法,同樣得出乳腺超聲分型里的不均性和致密型類別是乳腺癌的高危類別。

張丹等[22]提出的將乳腺背景分為腺體型、腺纖維Ⅰ型、腺纖維Ⅱ型及脂肪型,表明乳腺背景分型乳腺病變的發生密切相關,其中乳腺癌高發于脂肪型類型中。黃一帆等[26]在張丹分型方法基礎上對1 375例女性進行了隨訪,探討乳腺超聲背景分型與年齡變化的規律,并提出乳腺背景分型隨個體年齡增長逐漸呈退化型表現,且圍絕經期女性退化速度較快,而先前研究表明乳腺癌是伴隨乳腺實質的退化而出現的病理變化,因此提出乳腺的加速退化可能是乳腺癌的危險因素之一。

ACR提出的將乳腺超聲實質分為均勻腺體型、均勻脂肪型及不均勻型,以此分型為標準有學者提出乳腺癌好發于不均勻型的乳腺背景中。Kim等[24]在BI-RADS基礎上提出的分型方法將乳腺分為均勻、輕度不均勻、中度不均勻及顯著不均勻,Lee等[27]在此分型基礎上研究得出中度或顯著不均勻的乳腺超聲背景類型與乳腺癌患病風險增加有關。

6 結 語

對于乳腺疾病而言,以往大多數的研究集中在病灶的本身,而忽略了乳腺實質整體表現對乳腺病灶的影響。超聲作為我國最主要的乳腺檢查手段,可以對乳腺實質結構進行全面的掃查,通過對乳腺病變患者的乳腺背景進行分型,探討其與乳腺癌之間的關聯性,進而找出乳腺癌的易感人群,對其進行早期干預和定期隨訪,達到乳腺癌的早期診斷與治療,改善乳腺癌患者預后、降低病死率。

但目前也有一些問題有待解決,首先國內外關于乳腺超聲不同分型方法標準尚未統一,ACR的BI-RADS提出的將乳腺超聲背景分為均勻脂肪型、均勻腺體型及不均勻型,也只是對乳腺進行整體主觀判斷,并未對分型有具體描述,所以目前乳腺超聲實質背景需要一個標準化、規范化的分型方法。另外目前國內外的幾種分型方法在實際研究過程中相對主觀,并不能客觀地反映真實的乳腺背景回聲情況,所以關于乳腺超聲的定量化評估也是未來研究的一個主要方向。未來仍需要擴大樣本量探討乳腺超聲背景分型與乳腺癌之間的關聯性,同時也可以進一步推動乳腺超聲背景分型的發展,通過具有臨床甄別價值的乳腺超聲背景分型方法,有望為乳腺癌的早期診療提供更加可靠的影像學證據。