農業科技

人獸共患隱孢子蟲宿主適應性演化研究

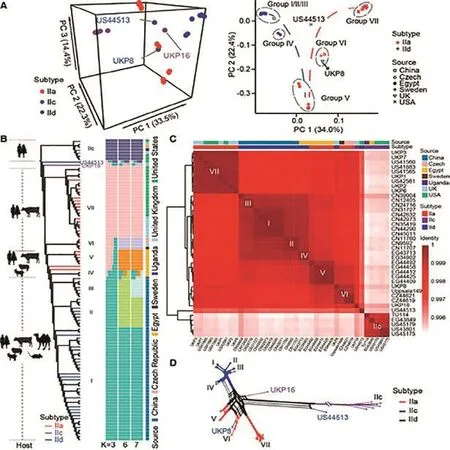

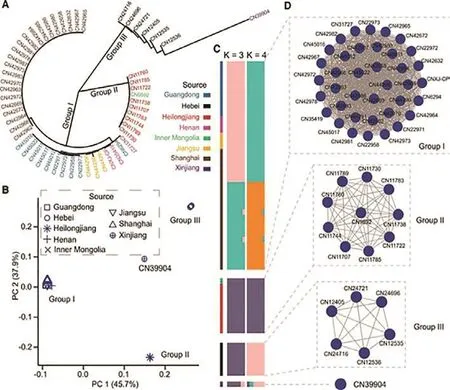

華南農業大學肖立華、馮耀宇與中國農業大學張子丁等合作,解析了世界各地人獸共患微小隱孢子蟲的遺傳特征、基因滲入部位、遺傳重組機制及宿主適應性演化過程。相關成果發表于《分子生物學與進化》(Molecular Biology and Evolution)。微小隱孢子蟲是常見寄生原蟲,可引起人和家畜水樣腹瀉,嚴重影響人類健康和畜牧業發展,其中不同地理來源分離株具有宿主范圍差異。研究證實伴隨動物貿易的病原引進,可改變隱孢子蟲的群體結構、宿主范圍和人獸共患性,提示我國應該加強生物安全和隱孢子蟲分子監測,以防止在集約化養殖發達的國家流行的Ⅱa亞型在我國涌現。

來自多國的微小隱孢子蟲的群體遺傳結構(圖片來源于華南農業大學網站)

我國微小隱孢子蟲的遺傳特征(圖片來源于華南農業大學網站)

重新激活小麥基因組中沉默的抗病基因

中國科學院遺傳與發育生物學研究所劉志勇、趙玉勝等人合作,利用基因工程手段對小麥基因組中一個被轉座子插入而沉默的抗病基因序列進行遺傳操作,激活其在感病小麥品種中的表達,重新賦予其抗白粉病功能。相關成果發表于《植物生物技術雜志》(Plant Biotechnology Journal)。普通小麥是異源六倍體,經歷了兩次多倍化和馴化后,其遺傳多樣性與野生種相比大幅降低,優異基因及其等位基因遺傳基礎極其狹窄,極大限制了現代小麥育種中諸多性狀的遺傳改良。尋找小麥基因發掘新方法和提高遺傳多樣性的新途徑,對于小麥遺傳改良具有重要意義。這一研究為抵抗小麥白粉病提供了新的可應用基因資源。

現代玉米雜種優勢群遺傳演化的基因組學基礎

中國農業科學院作物科學研究所玉米優異種質資源發掘與創新利用團隊聯合國內高校及科研機構共同研究,揭示了玉米父、母本雜種優勢群趨同與趨異選擇的遺傳規律,解析了玉米基因組分化特征及其對雜種優勢的貢獻。相關成果發表于《自然·植物》(Nature Plants)。玉米單產水平的提升主要取決于父、母本雜種優勢群的持續改良和配組方式的優化。然而,現代育種過程中父、母本雜種優勢群的遺傳改良規律及其基因組學基礎尚不清楚。此項研究收集整理了1604份國內外不同育種時期、不同雜種優勢群的代表性玉米自交系,開展了玉米雜交種父、母本群的遺傳改良、強優勢雜交種的選育及全基因組選擇育種技術的開發。

民豬腸道微生物資源挖掘和利用研究

東北農業大學動物科學技術學院石寶明教授團隊開展了宿主-微生物相互作用介導的豬對炎癥性腸病的抵抗研究。相關成果發表于《微生物組》(Microbiome)。民豬作為黑龍江省地方寶藏豬種,具有優良的抗病能力、抗寒能力和耐粗飼等特點,其獨特的免疫表型和差異化的腸道微生物結構功能為研究腸道微生物與宿主抗病表型的調節機制提供了理想的比較學模型。文章整合微生物組、代謝組及轉錄組學及系列驗證試驗,系統性解析宿主-微生物互作對抗病表型的促進機制,表明宿主-微生物互作通過保持相關受體不激活,維持機體免疫耐受模式以及恢復腸道屏障功能以促進抗病性。

根系與共生真菌驅動小麥氮素利用效率的生育期互補機制研究

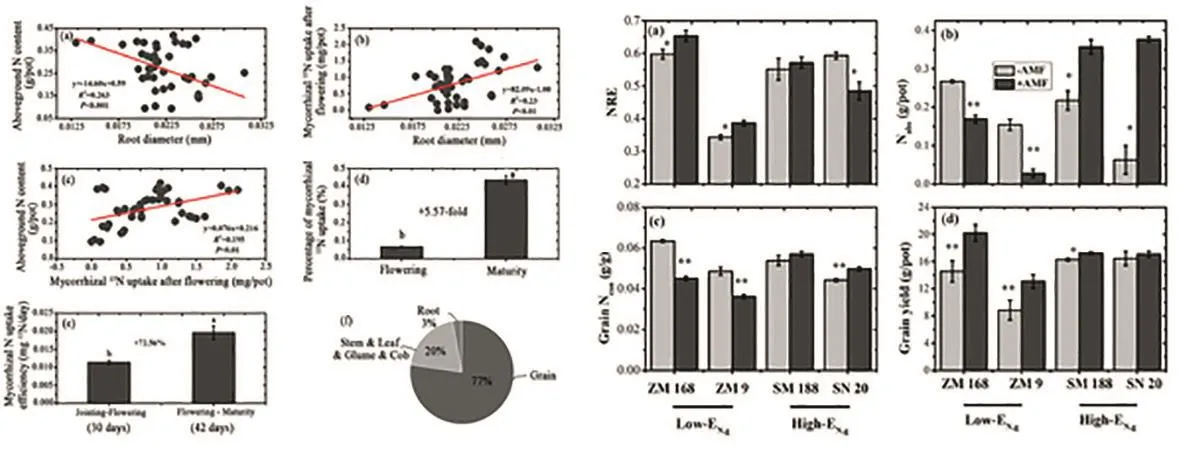

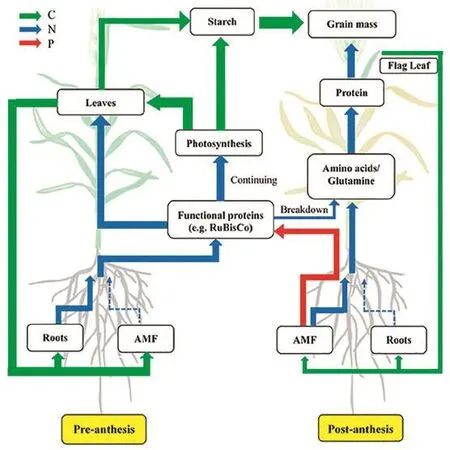

南京農業大學農學院楊海水教授與國內外科學家合作,發現氮高效小麥品種吸收和轉化氮素新機制。相關成果發表于《新植物學家》(New Phytologist)。提高氮素利用效率(NUE)以降低氮素投入而改善農業環境并節約生產成本是實現小麥可持續生產的主要目標。研究表明,根系和叢枝菌根真菌(AMF)在驅動小麥NUE方面表現出生育期互補現象(Temporal complementarity)。小麥花前氮素吸收效率主要依賴根系功能性狀,而花前吸收氮素轉化形成籽粒生物量的效率(EN,g)受AMF的強烈影響。高EN,g小麥品種依賴AMF在花后吸磷而可能提高灌漿期光合碳同化效率且提高花前吸收氮素的籽粒生物量轉化效率,增加產量。

AMF對小麥花后氮素吸收的影響和AMF對不同氮效率小麥品種產量-品質的影響(圖片來源于南京農業大學網站)

小麥花前與花后根系和AMF之間的C/NP交易概念模型(圖片來源于南京農業大學網站)

小麥赤霉病菌多樣性及毒素累積研究

西北農林科技大學胡小平等人揭示了我國主要麥區內單個發病麥穗上鐮刀菌種群的多樣性,并進一步分析發病麥穗上鐮刀菌的多樣性與毒素積累之間的關系。相關成果發表于《分子生態學》(Molecular Ecology)。小麥赤霉病是世界各國麥區廣泛發生的毀滅性病害,在我國黃淮麥區及長江中下游麥區發生最為嚴重。小麥赤霉病是由多種鐮刀菌引起的病害,單個發病麥穗上鐮刀菌的多樣性及其與毒素積累間的關系尚未得到解析。研究發現,隨著發病麥穗上鐮刀菌種類的多樣性增加,DON、15Ac-DON和ZEN毒素的含量顯著降低,但NIV毒素含量明顯增加,病穗上鐮刀菌的多樣性對不同毒素的積累具有顯著的影響。

首個植物E3泛素連接酶文庫

中國農業科學院植物保護研究所創制首個植物E3泛素連接酶文庫并揭示水稻抗稻瘟病新機制。相關成果發表于《基因組生物學》(Genome Biology)。泛素化修飾是真核生物體內最重要的蛋白翻譯后修飾之一,在蛋白降解、轉錄調控和信號轉導等多個細胞學過程中發揮著關鍵作用。研究從1515個水稻E3泛素連接酶基因中獲得1499個E3泛素連接酶的全長編碼序列,并以此創制了均一化的酵母文庫(UbE3文庫),可以高效鑒定已報道的和新的E3泛素連接酶。研究發現,E3泛素連接酶OsFBK16與水稻多個苯丙氨酶家族成員相互作用,促進其降解,并證明OsFBK16通過降解苯丙氨酶蛋白降低了水稻對稻瘟病的抗性。

生菜結球的奧秘研究

華中農業大學匡漢暉研究團隊克隆了控制生菜結球的新基因LsSAW1,發現其可以下調近軸基因和上調遠軸基因以促進生菜結球發育。相關成果發表于《植物細胞》(The Plant Cell)。研究人員通過解析近軸與遠軸部的差異基因發現,LsSAW1下調了近軸基因,上調了遠軸基因,從而促進了生菜葉球的發育;LsSAW1的同源基因LsSAW2在LsSAW1背景下過表達同樣可以導致生菜不結球,但由于LsSAW2表達水平過低,無法發揮冗余作用;對488份生菜野生祖先進行重測序發現,沒有材料在LsSAW1中有堿基的缺失,但在21個現代品種中出現了這種突變,表明LsSAW1突變是人類馴化(好吃)的結果,體現出突變對生菜育種及葉球發育的重要性。