居民區生活垃圾分類投放效果提升優化建議

仲 璐,張 黎,張思夢

(中國城市建設研究院有限公司 北京100120)

0 引 言

黨的十八大以來,城市生活垃圾分類納入生態文明建設范疇。2016年12月21日,習近平總書記在中央財經領導小組第十四次會議中提出“要加快建立分類投放、分類收集、分類運輸、分類處理的垃圾處理系統,形成以法制為基礎、政府推動、全民參與、城鄉統籌、因地制宜的垃圾分類制度,提高垃圾分類制度的覆蓋范圍”。2019年 6月,住房和城鄉建設部等九部門聯合印發通知,要求在全國地級及以上城市全面啟動生活垃圾分類工作;2020年 12月,住房和城鄉建設部等部門印發《關于進一步推進生活垃圾分類工作的若干意見》的通知。

在垃圾分類的全過程研究中,分類投放是垃圾分類的首要環節,也是最基礎、最關鍵、最艱難的一步,如果從源頭上做到有序、準確、高效的分類投放,后續分類收集、分類運輸、分類處理環節的難度就會相對減少。居民作為垃圾分類投放的重要實施主體,其投放行為選擇會直接影響垃圾分類的效果。優化垃圾分類投放的設施配置,研究制定有效的投放模式、開展有針對性的宣傳動員活動,不但有助于提升居民對垃圾分類的信心和提高參與度和滿意度,也有利于垃圾分類長效機制的建立。

1 分類投放相關制度標準

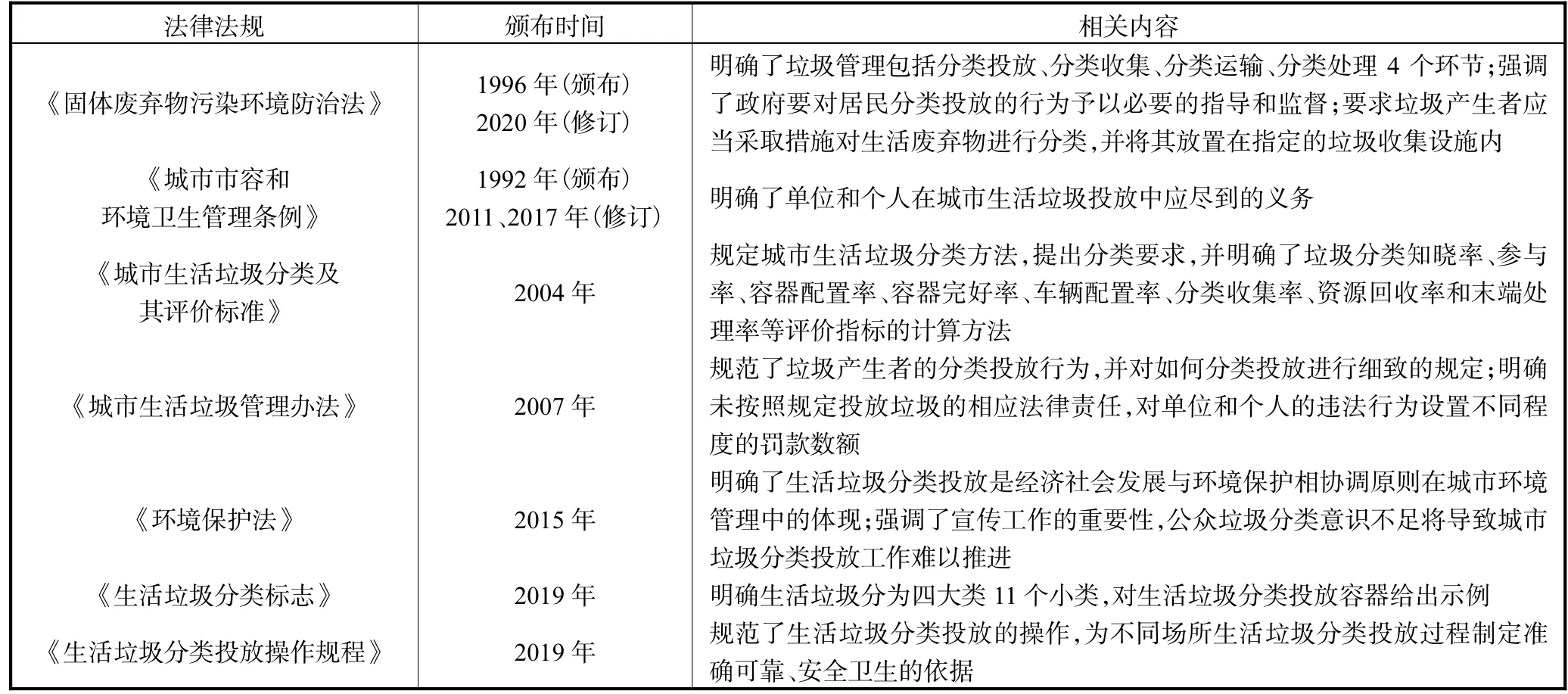

生活垃圾分類投放指在垃圾被丟棄前或丟棄時產生生活垃圾的單位和個人按照分類目錄做好分類工作,然后將生活垃圾分別投放到相應的垃圾收集容器的活動[1]。《固體廢棄物污染環境防治法》明確分類投放是垃圾全程分類體系的源頭環節,是與居民最為貼切的環節;《城市市容和環境衛生管理條例》《城市生活垃圾管理辦法》中均設置條款對分類投放主體進行了約束;在團體標準《生活垃圾分類投放操作規程》中對分類投放的各種情景提出了詳細的操作要求。相關制度內容匯總如表1所示。

表1 分類投放相關制度匯總Tab.1 Summary of relevant policies and regulations for classified placement

2 分類投放優化建議

近年來,垃圾分類正在全國范圍內生根發芽、遍地開花。對于具備一定分類基礎的城市,根據居民小區的不同類型制定有針對性的投放模式,對不同特點的人群開展差異化的宣教活動,有助于提升前端生活垃圾投放環節的分類效果,進而形成生活垃圾分類處理的長效機制。

2.1 不同居民區投放模式建議

2.1.1 投放模式分類

生活垃圾分類投放主要分為上門收集、定時定點投放、定點不限時投放3種模式。

①上門收集:每天定時定人定點上門收集,根據實際情況確定收集頻率及收集時間以實現垃圾“不出門、不見天、不落地”,現主要應用于農村地區或高端別墅等低密度區。

②定時定點投放:定時定點分類投放是指在固定的時間(如上午7—9時、晚上6—8時2個時段),在空地設置分類收集容器供居民們進行投放分類,在非投放時段采用廂房關門、桶站撤桶的方式進行管控。

③定點不定時投放:即24h開放的集中投放點,可滿足因工作或其他特殊原因無法按時投放的居民需要,主要有智能箱和傳統投放點2種形式。

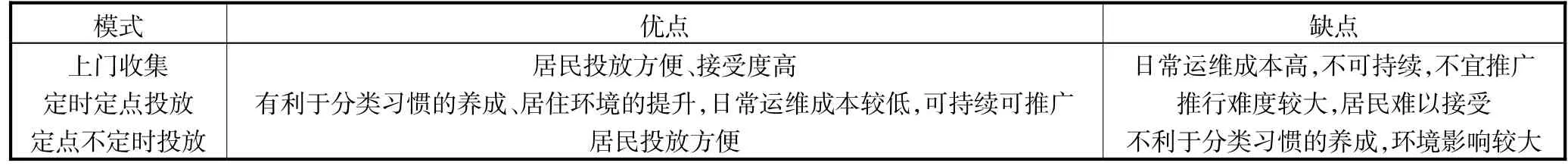

對不同投放模式特點的分析如表2所示。

表2 不同投放模式特點分析Tab.2 Analysis on characteristics of different placement modes

2.1.2 居民區分類

依據區域及居民特點,將居民區劃分為高端商住區及別墅區、普通住宅區、平房區進行分組討論。

高端商住區及別墅區市政公用設施齊全,布局完整,環境良好,以低層住宅為主,人口密度較小,多為業主自住,上班族較少;普通住宅區市政公用設施齊全,布局完整,環境較好,以多、中高層住宅為主,人口密度較大,租戶較多,上班族較多;平房區市政公用設施比較齊全,布局不完整,環境一般,人口密度一般,租戶較多,上班族較多。

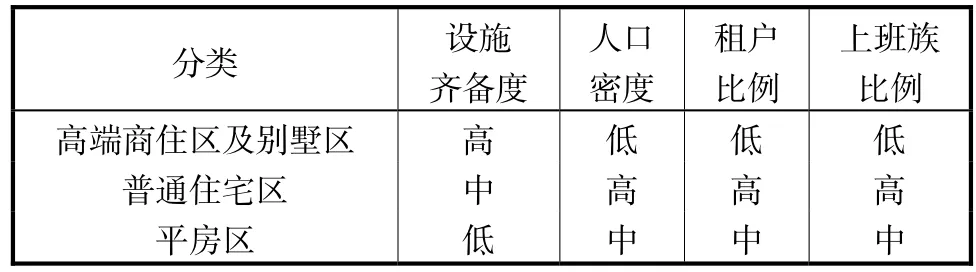

對不同居民區特點的分析如表3所示。

表3 不同居民區特點分析Tab.3 Analysis on characteristics of different residential areas

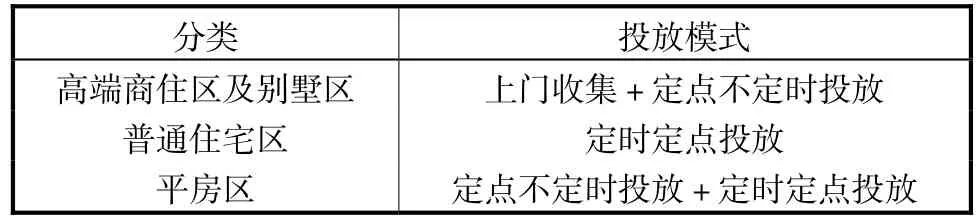

2.1.3 不同居民區投放模式

為提高居民垃圾分類的準確性和垃圾投放收集設施的使用效率,建議對不同類型的居民區的投放模式進行“一類一策”科學規劃。

高端商住區及別墅區居民密度較低,應采用“定點不定時投放”,并減少投放點設置密度,密度極低的別墅區可考慮流動式“上門收集”,以利于營造高標準的垃圾不落地投放方式。

普通住宅區的居住人口最多,以家庭住戶為主,投放群體以上班族為主,居民素質較高,對垃圾分類認知度較高,建議推行“定時定點投放”的模式,可減少占用小區資源,優化居住環境,減少垃圾分類運維成本。

平房區以低矮擁擠的建筑為主,內部空間狹小,現有投放點大多距離住戶及主干道路較近、人流量大、管理難度大、輿情較多。建議采用“定點不定時投放+定時定點投放”模式進行分類投放,即在出入口處設置其他垃圾、廚余垃圾固定分類投放設施,對于可回收物、有害垃圾可探索定時定點投放模式,以最大程度上節約土地占用問題。

根據不同居民區的特點,采用不同模式進行分類投放,如表4所示。

表4 不同居民區投放模式建議Tab.4 Suggestions on placement modes for different residential areas

2.2 不同人群宣教方式建議

常見的宣傳方式有文字宣傳、口頭宣傳、音像宣傳、實物宣傳、集體活動等多種方式[2]。朝陽區多措并舉,已采用宣傳海報、道旗、橫幅、LED 宣傳屏、彩繪墻、宣傳手冊等形式營造濃厚的垃圾分類宣傳氛圍,要求社區、物業適時入戶宣傳并定期組織垃圾分類相關宣傳活動,以及垃圾分類專業化第三方服務商負責定期開展垃圾分類積分宣傳及兌換活動。

由于不同年齡、不同社會分工的人群對垃圾分類的認知和信息獲取具有差異性,為了更好地推行垃圾分類,建議針對不同人群采取不同的生活垃圾分類宣傳手段[3]。

對于學生群體,應主要采用校園宣傳的方式進行垃圾分類宣傳教育。校園宣傳是指通過深入地開展宣傳教育入教材、進課堂、進校園活動,組織廣大學生積極參與垃圾分類志愿服務等社會實踐性活動,培育其形成可持續的垃圾分類投放習慣[4]。中小學、幼兒園可采取集中授課或參與社會實踐的形式進行分類學習,并以“小手拉大手”為支點帶動家庭習慣的養成;高校學生可圍繞垃圾分類相關主題采取形式多樣的課后作業或撰寫小論文的形式加深體會。

對于老年人,應以更為直觀、通俗的形式強調當前垃圾問題對于環境污染、人的身心健康侵害的嚴重性。可充分利用老年人互相熟識的“熟人網絡”進行宣傳,開展如上門服務、節目演繹、社區團建等老年人喜聞樂見的活動傳授分類知識。此外,激勵機制對于老年人提升積極性的效果較為突出,建議以實際效益來刺激老年人的垃圾分類意識及行為,充分激發其參與垃圾共同治理的主觀能動性。

對于上班族,其信息獲取渠道多為網絡,可借助線上各類媒體營造氛圍,網站、微信、微博、抖音、快手、小紅書等視頻平臺等都是有效的宣傳途徑。建議垃圾分類信息在通過網絡傳播時可更簡短、精煉,與社會熱點相結合,以適應上班族人群的快節奏生活和吸引身為社會中堅力量人群的注意[5]。

3 結 論

在地級及以上城市全面開展生活垃圾分類的背景下,建議垃圾分類基礎較好、投放體系硬件設施基本建設到位的城市或地區,通過優化分類投放模式、宣教方式的手段提升垃圾分類效果,進而形成垃圾分類長效機制。

根據不同居民小區特點,制定“一類一策”投放方案:高端商住區及別墅區采用“定點不定時投放”,密度極低的別墅區可考慮流動式“上門收集”;普通住宅區推行“定時定點投放”;平房區采用“定點不定時投放+定時定點投放”模式進行分類投放。

針對不同年齡段人群采用有針對性、差異化的宣傳教育內容與方式,著重提高垃圾分類準確率、群眾參與率及公眾滿意度:對于學生群體,應主要采用校園宣傳的方式進行垃圾分類宣傳教育;對于老年人,應以更為直觀、通俗的形式強調當前垃圾問題對于環境污染、人的身心健康侵害的嚴重性;對于上班族,建議將垃圾分類與社會熱點相結合,通過網絡渠道吸引上班族人群的關注。