陳琳:預防肝癌需要注意的幾個問題

本刊記者:陳詞

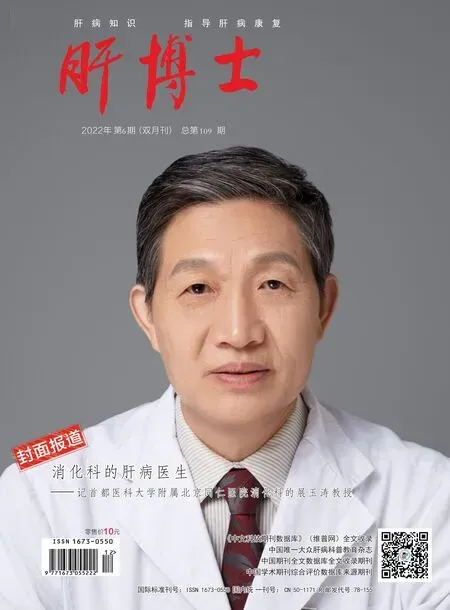

人物檔案

陳琳:醫學博士、副教授。蘭州大學第一醫院感染科副主任,主任醫師,碩士研究生導師;主要研究方向為肝癌發病機制及診療,細菌耐藥監測。全國肝膽病咨詢專家;亞太醫學生物免疫學會學術委員會全國委員;全國疑難及重癥肝病攻關協作組全國委員;甘肅省醫師協會感染科醫師分會副會長兼秘書長;甘肅省醫師協會肝病專業委員會常委;甘肅省地方病防治委員會專家。長期從事傳染病科、教、研工作;多次在突發公共衛生事件一線工作;主持參加科研項目10余項,在國內外學術期刊發表論文20余篇。

記者問:常見的威脅肝臟健康的因素有哪些?

陳琳教授:首先是各種肝炎病毒感染,其次某些西藥、中藥、保健品的應用等可能會導致藥物性肝損傷。尤其是原本有脂肪肝、乙肝等基礎肝病的患者,如果再濫用藥物,肝臟受損程度會加重。因此建議包括患慢性肝病在內的所有人群,在服用藥物之前,應詳細閱讀藥物說明書,嚴格遵照醫囑用藥,不提倡自行服藥或多種藥物同時服用。脂肪性肝病會進展至肝纖維化,并可能發展為肝硬化、肝癌。酒精性肝病也會增加患癌風險。同時不良生活方式也會傷肝,包括熬夜、精神壓力大、焦慮等。食用了發霉的食物,或有農藥污染的果蔬會傷及肝臟。

記者問:早發現才能早預防、早診治,肝病的早期表現是什么呢?

陳琳教授:我們常見的肝臟疾病主要有病毒性肝炎、脂肪性肝病、酒精性肝病等,早發現非常重要。首先最明顯的是皮膚、黏膜、體液發黃,這是由于肝功能異常,大量的膽紅素堆積,從而引起眼白部位、皮膚、尿液發黃。典型的體征是蜘蛛痣、肝掌。這是肝臟受損時,雌激素滅活能力下降,導致毛細血管處于擴張狀態,從而誘發蜘蛛痣色斑;雙手兩側大小魚際和指尖掌面呈粉紅色斑點和斑塊為肝掌。另外肝臟受損時,容易出現飽腹感,以及食欲不振和消化不良等。最后全身乏力、肝區疼痛也是重要早期表現。肝臟疾病有時沒有癥狀,建議定期體檢,高危群體要特別重視,盡早就醫檢查。

記者問:由于疫情,部分肝病患者無法到大醫院就診,在當地醫院應該做哪些檢查?這些檢查的意義是什么?

陳琳教授:首先,如果有上述肝病癥狀,需要盡快進行檢查。主要檢查包括乙肝三系統,病毒載量,肝功能、血常規、B超等。肝功能主要包括谷丙轉氨酶、谷草轉氨酶及總膽紅素等。谷丙轉氨酶是反映肝細胞損傷最敏感的指標;總膽紅素升高主要見于膽紅素代謝異常。黃疸迅速加深時,要注意完善凝血酶原時間的檢測。肝硬化患者要監測血氨、甲胎蛋白。長時間未進行影像學檢查的患者要根據病情選擇B超、CT、MRI。通過一系列的綜合檢查判斷肝病是否加重。

對于乙肝患者,臨床上常用乙肝五項檢查指標來判斷現狀和轉歸,這是國內醫院最常用的乙肝病毒感染檢測血清標志物。乙肝五項就是乙肝表面抗原(HBsAg)、乙肝表面抗體(HBsAb)、乙肝e抗原(HBeAg)、乙肝e 抗體(HBeAb)及乙肝核心抗體(HBcAb)。通過乙肝五項了解有沒有乙肝病毒感染。乙肝病毒依靠DNA進行復制、增殖、繁衍。檢測HBV DNA是判斷乙肝病毒有無復制的“金指標”:陽性提示HBV復制和有傳染性;HBV DNA含量越高表示病毒復制越高,傳染性越強。HBV DNA檢測是抗病毒治療適應證選擇及療效判斷的重要指標,當HBV DNA低于檢測下限時稱作病毒學轉陰。在抗病毒治療中,如果獲得持續病毒學應答可顯著控制肝硬化進展及降低肝癌發生風險。

通過以上相關檢查可監測肝臟炎癥、病毒活動,判斷治療時機;在治療過程中可監測用藥依從性、療效、不良反應等;以期發現疾病進展,尤其是早期發現肝細胞癌。每個項目的監測頻率并不相同,需要遵醫囑。

記者問:乙肝患者中,哪些人群更容易得肝癌,降低肝癌風險的關鍵是什么?

陳琳教授:乙肝患者評估肝癌發生風險,需要綜合考慮性別、年齡、ALT、HBeAg狀態、HBV DNA水平。積極抗病毒治療是降低乙肝患者肝癌風險的關鍵。其目的在于最大限度地長期抑制HBV復制,減輕肝細胞炎癥壞死及肝臟纖維組織增生,延緩和減少肝功能衰竭、肝硬化失代償、肝細胞癌和其他并發癥的發生,改善患者生活質量,延長生存時間。尤其是肝臟有顯著炎癥、纖維化明顯、有肝硬化或肝癌家族史且年齡>30歲的患者,更要積極抗病毒治療。根據2019版《中國慢性乙型肝炎防治指南》推薦意見,建議患者選擇強效低耐藥的NAs類藥物,推薦恩替卡韋、富馬酸替諾福韋酯、富馬酸丙酚替諾福韋,或長效干擾素。建議高危人群日常注意避免損傷肝臟的因素,定期到醫院復查。抗病毒藥物規律服用,務必不能隨意停藥,備孕前要遵醫囑。嚴格通過肝癌危險人群分層及篩查來及早發現并診治肝癌,從而改善患者的生存質量。