中山火山盆地及鄰區高嶺土礦床地質特征

沈火春

(福建省第八地質大隊,福建 龍巖 364012)

隨著勘查工作的深入,中山火山盆地及鄰區陸續發現中山膨潤土(瓷石礦)礦床(大型)、大田李子窩高嶺土礦床(大型)、龍濟-蕉頭壩高嶺土遠景區(大型)等高嶺土礦床。前人對該區的勘查與研究主要集中在金屬礦方面,而對非金屬礦的勘查與研究則較少。本研究在中山盆地及鄰區高嶺土遠景區調查工作的基礎上,通過地質測量、巖礦測試等手段總結該區高嶺土礦成礦類型、成礦特征及控礦因素,進一步指導該區高嶺土礦床的外圍及深部勘查。

1 高嶺土礦成礦地質背景

中山火山盆地及鄰區位于閩西南拗陷帶西南緣(圖1),次級構造則處于桃溪隆起的南弧緣外側,北東向明溪-武平拗陷帶的清流-武平復式背斜的西南端。盆地內及周邊隆起拗陷更迭起伏,斷裂構造發育,巖漿活動頻繁,礦化作用強烈,礦產資源豐富,是武夷山成礦帶南端重要的鈾金多金屬、膨潤土、高嶺土等礦產地。

該區地層主要由基底地層與蓋層兩部分組成:基底地層為早震旦世樓子壩組變質細砂巖、千枚巖、硅質巖;蓋層主要為早侏羅世梨山組和晚侏羅世、早白堊世火山巖、火山碎屑巖系及晚白堊世沙縣組、崇安組的紅色碎屑巖系。

該區構造復雜,火山構造與區域構造疊加復合[1]。區域性大斷裂主要有北東向的武平-清流及北西向的上杭-云霄斷裂帶,火山構造呈環狀、放射狀。復雜的構造使該區域次級小斷裂及低序級節理裂隙極為發育,客觀上造成了該區火山巖型高嶺土礦成礦母巖支離破碎,有利于火山巖型高嶺土礦成礦母巖的風化作用往深部發展。

該區出露的巖漿巖主要為加里東期片麻狀黑云母二長花崗巖和燕山早期黑云母花崗巖,受區域構造影響總體呈北東向分布于中山火山盆地兩側,分別屬于桂坑巖體(ηγ3)和武平巖體(γ52(3)c),與該區花崗巖型高嶺土礦床形成關系密切。

2 高嶺土礦成礦類型及其分布特征

中山火山盆地及鄰區已發現的高嶺土礦依據成礦母巖與礦石類型不同,劃分為火山巖型高嶺土礦床和花崗巖型高嶺土礦床兩類。其中火山巖型高嶺土礦床主要分布于中山火山盆地中央的白堊世寨下組(K1z)地層上部,以中山膨潤土(瓷石礦礦體)礦床(大型)為代表;花崗巖型高嶺土礦床主要分布于中山火山盆地邊緣的武平巖體(γ52(3)c)上部,以大田李子窩高嶺土礦床(大型)為代表。

2.1 火山巖型高嶺土礦床特征

火山巖型高嶺土礦分布廣泛,以中山膨潤土(瓷石礦)礦床為典型代表。

中山膨潤土(瓷石礦)礦位于中山盆地的北東緣,礦床產于中山盆地早白堊世寨下組上段(K1z2)中下部位。礦體主要賦存于膨潤土P-2礦層頂板之上的火山碎屑巖中(圖2)。礦體平面上形態呈橢圓形,長軸長1 850~1 900 m,短軸寬500~1 000 m,控制面積為1.24 km2。礦層平均厚度為20.43 m,最大埋深為118.52 m。礦體南東翼走向24°~73°,傾向北西,傾角5°~13°;北西翼走向20°~50°,傾向南東,傾角5°~22°。礦石呈松散、半松散土狀,質軟指甲可刻動,比重輕,手拿輕感明顯,搓粉有砂感,舌頭沾之有澀感、弱粘性。底部接近膨潤土P-2礦層處略帶肉紅色或淺紅色,頂部接近復成分礫巖處略帶棕紅色。深部礦石為灰白、白色,塊狀,較堅硬,硬度為4~4.5,小刀可刻動,貝殼狀斷口,節理及裂隙不發育。地表及淺部礦石為土狀、半土狀,深部礦石為塊狀,晶屑玻屑凝灰結構,基質為隱晶-霏細結構,偶見球粒、嵌晶結構和梳狀結構,假流動構造。礦石地表和淺部礦石受風化強烈,除了含量不等(20%~40%)的風化殘余晶屑和巖屑外,均為微細的黏土礦物。黏土類礦物以高嶺石為主,其次為水云母(伊利石)等。晶屑主要為石英,次為長石(已風化),少量黑云母和微量黑色金屬礦物,晶屑大小多在2~5 mm,個別達25 mm。深部礦石半風化較堅硬,原巖含13%~29%的晶屑、巖屑(比地表少)外,其余均為火山塵。礦石的化學分析結果顯示SiO2(72.99%)、Al2O3(15.30%)、Fe2O3(0.88%)、FeO(0.48%)、TiO2(0.24%)、CaO(0.46%)、MgO(0.29%)、K2O(6.16%)、Na2O(1.99%)以及燒失量(1.16%)。

礦石物理性質主要包括白度、可塑性、耐火性等。其中礦石自然白度在51.8%~60.2%之間,干燥白度54.4%;礦石含水31.3%時,可塑性指數0.19%;干燥收縮率3.4%、燒成收縮率15.58%;干燥抗折強度12.44 kg/cm2;燒成抗折強度535.57 kg/cm2;可塑指數2~6;耐火度<1 580 ℃。

2.2 花崗巖型高嶺土成礦特征

花崗巖型高嶺土礦分布主要圍繞中山火山盆地邊緣的花崗巖巖體,大田李子窩高嶺土礦床為典型礦床。

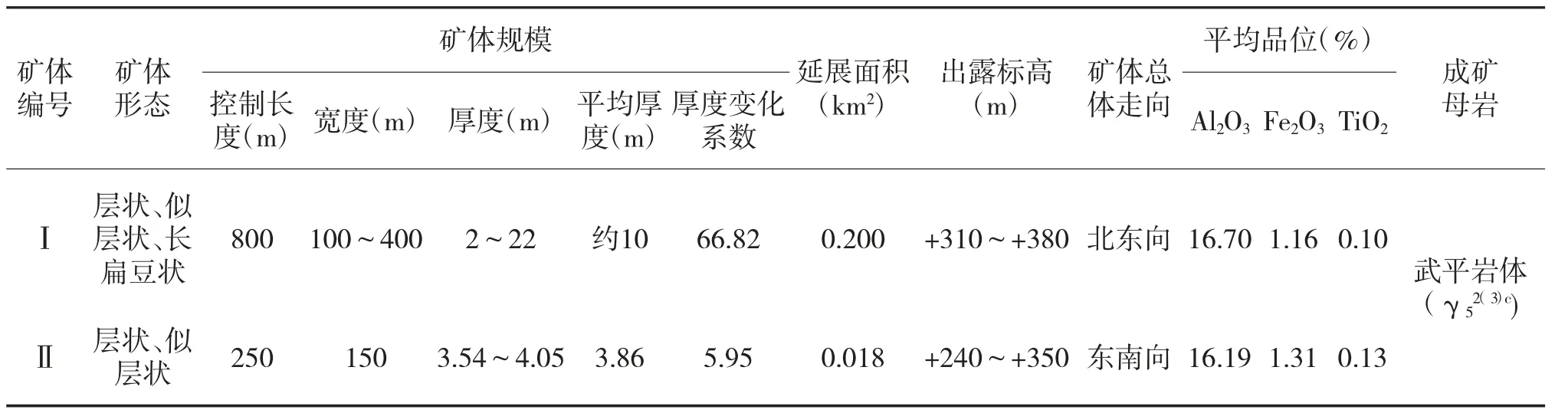

大田李子窩高嶺土礦床位于中山盆地的邊緣北東側,武平巖體(γ52(3)c)風化殼上部。礦體賦存于武平巖體少斑中細粒黑云母二長花崗巖的風化帶中,屬砂質高嶺土礦床。礦區共圈定高嶺土主礦體2個(編號為Ⅰ、Ⅱ),各礦體特征詳見表1。礦石結構主要有砂土結構、顯微鱗片結構、殘余似斑狀結構。礦石構造主要為松散砂土狀構造、疏松塊狀構造。礦石以白色、淺黃色為主,局部呈淺灰黃色、淺肉紅色。礦石主要由黏土礦物、非黏土礦以及少量雜質(3~5%)組成,其中非黏土礦物包括鉀長石+斜長石(20%~30%)、石英(30%~40%)以及白云母、黑云母組成;黏土礦物主要由高嶺石(10%~30%)、地開石和少量伊利石等組成,顆粒一般為2~4 μm。礦石的化學分析結果顯示Al2O3(16.55%)、Fe2O3(1.26%)、TiO2(0.10%),SiO2(70.16%)、CaO(0.14%)、MgO(0.07%)、K2O(3.18%)、Na20(0.60%)、SO3(0.02%)以及燒失量(4.68%)。

表1 大田李子窩高嶺土礦床各礦體特征一覽表

礦石自然白度為48.3~60.06,可塑性指數為11.356,選礦后精礦白度為62.1,1 280 ℃燒成白度(粉)為81.1,干燥收縮率為6.3%,原礦耐火度為1 648 ℃,精礦耐火度為1 710 ℃。

3 高嶺土控礦因素分析

高嶺土礦床的形成過程受多種因素控制,分為內生和外生條件兩個方面。

3.1 內生條件

內生條件主要包括成礦母巖條件和構造條件。

3.1.1 成礦母巖條件

成礦母巖的物質組分是高嶺土礦形成的先決條件,該區早白堊世寨下組上段流紋質晶屑凝灰巖、流紋質含角礫晶屑凝灰巖及武平巖體(γ52(3)c)少斑中細粒黑云母二長花崗巖屬于燕山晚期偏酸性火山巖,其基性組分FeO、TiO2、MgO偏少,而Al2O3普遍偏高[2]。該類偏酸性巖石在地表常溫常壓下,能被弱酸性水介質水化解體為高嶺石類等黏土礦物,特別是成礦母巖中含有少量星點狀黃鐵礦巖石,經風化水解后產生硫酸,使水介質略帶弱酸性,加速長石解體向黏土礦物轉化。

成礦母巖的結構、構造直接影響著水介質的滲透程度和風化速度。流紋質晶屑凝灰巖的塊狀構造、晶屑凝灰結構及少斑中細粒黑云母二長花崗巖的少斑中細粒花崗結構對風化作用較為有利。

3.1.2 構造條件

中山火山盆地及其鄰區斷裂構造發育,在其形成過程中,切割破壞成礦母巖,并在成礦母巖中伴隨發育一系列的次生小褶皺、構造,有利于地表弱酸性水介質向下、向內滲透,促使風化作用增強并向下、向內延深。該區高嶺土礦體在斷層、褶皺帶附近厚度達20 m以上,離斷層、褶皺帶越遠厚度則越薄,說明礦體與斷層、褶皺有著緊密的關系。

3.2 外生條件

3.2.1 地形地貌條件

中山火山盆地及其鄰區地形地貌條件直接控制著地表水滲透淋濾、運移的方式和方向,以及侵蝕作用的強弱,從而影響風化作用的速度、形式乃至性質等復雜因素,并控制著風化殼、礦體的保存程度及形態產狀等。該區處于盆地及其邊緣,外圍高山環繞,這種地貌提供了廣泛的受水面積和較急湍的水力流瀉環境,促使大量弱酸性水介質對礦物進行化學分解并將堿金屬鹽基不斷帶出,有利于風化作用進行和高嶺土礦體的保存。

3.2.2 氣候水介質條件

自然氣候及水介質決定著風化作用的性質和強度[3]。中山火山盆地及其鄰區氣候屬亞熱帶季風氣候區,氣候溫和,雨量充沛,年平均氣溫19.5 ℃,雨量充沛,年平均降雨量約1 700 mm,礦區植被繁殖生長、腐爛分解,避免風化殼的水土流失,植物腐爛提供大量的腐植酸,促進化學風化作用的進行,大量的降雨提供了豐富的水介質條件,同時溶解大氣中的CO2,從地表溶解帶進大量的腐植酸及巖石中帶有酸根離子的礦物(黃鐵礦),成為弱酸性的水介質,不僅有利于化學風化作用的進行,而且加快巖體的風化速度。堿性長石長期在酸性水介質溶濾下發生水解,堿和堿土金屬元素離子K+、Na+、Ca2+、Mg2+等大量流失,長石逐漸解體,由架狀鋁硅酸鹽結構向層狀硅酸鹽結構的黏土礦物轉變[4],形成高嶺石類礦物。

4 結語

(1)依據成礦母巖及礦石類型特征,把中山盆地及鄰區高嶺土礦成礦類型劃分為火山巖型和花崗巖型2類。

(2)高嶺土礦石礦物、蝕變礦物及其物理性研究表明,不同類型的高嶺土礦具有不同礦石礦物組合及物理學特征。

(3)高嶺土礦控礦因素研究認為,高嶺土礦床的形成受成礦母巖、構造條件、地貌條件、氣候水介質條件等多重因素控制,礦床成因類型屬于風化殘積型砂質高嶺土礦床。